|

|

|

|

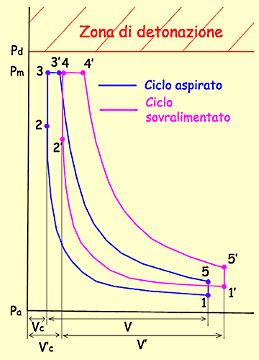

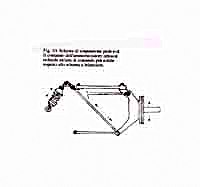

Per poter capire il ruolo importantissimo che hanno

avuto e tuttora hanno le monoposto da competizione nell'ambito delle

migliorie tecniche applicate poi alle vetture di serie, devono essere

analizzati alcuni dati realtivi all'incremento di potenza dei motori, e

alla storia delle competizioni pre e post belliche.

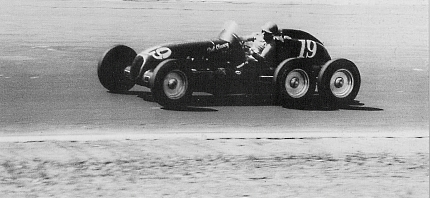

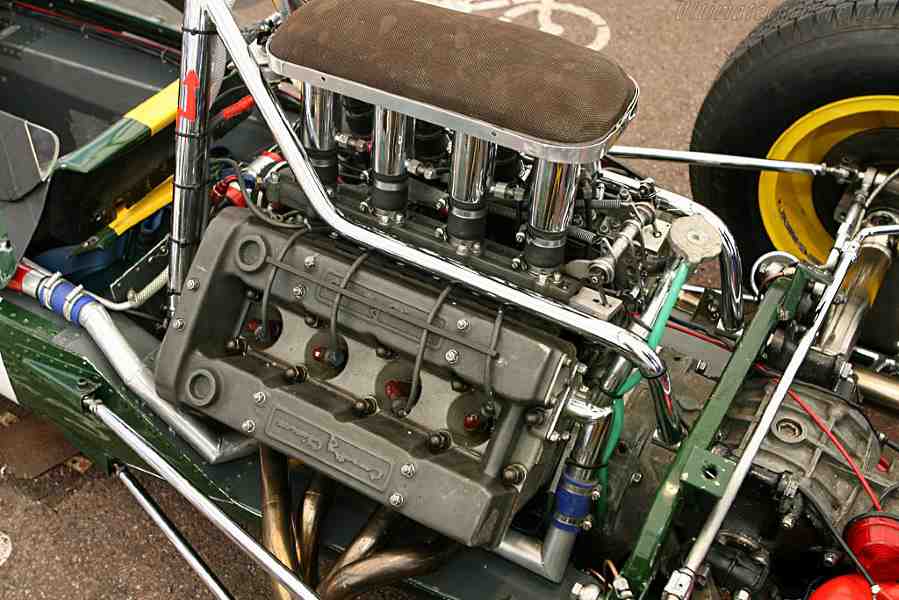

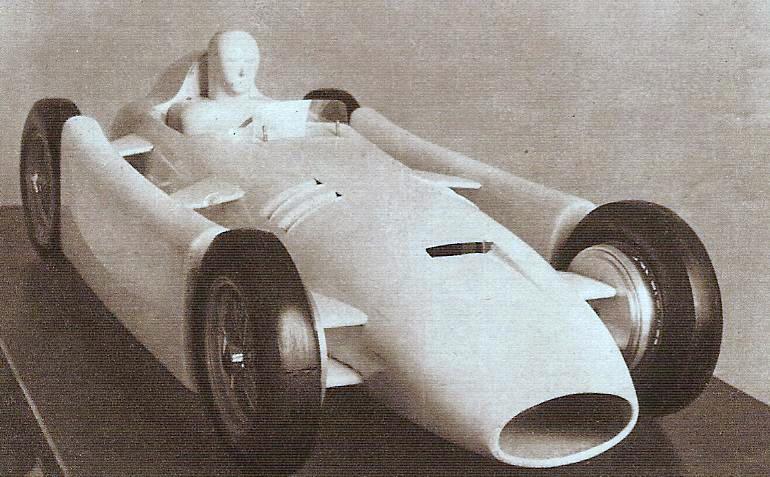

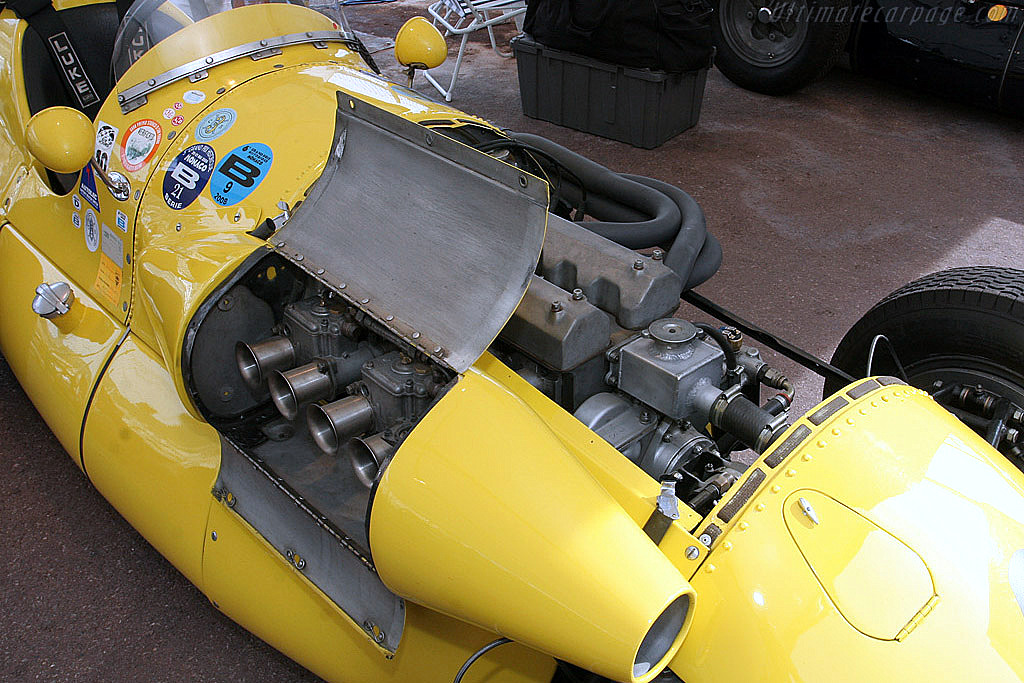

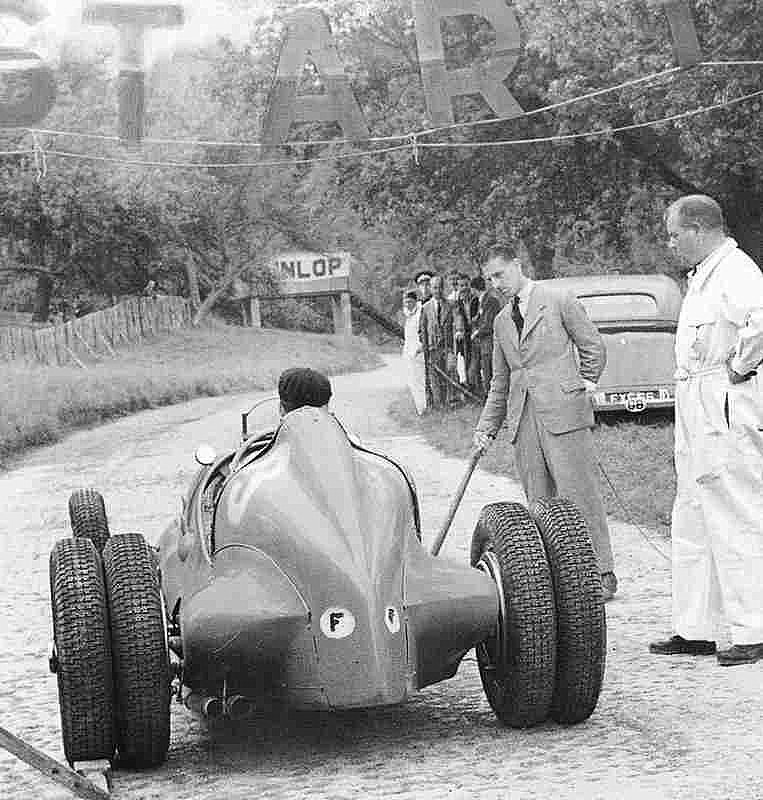

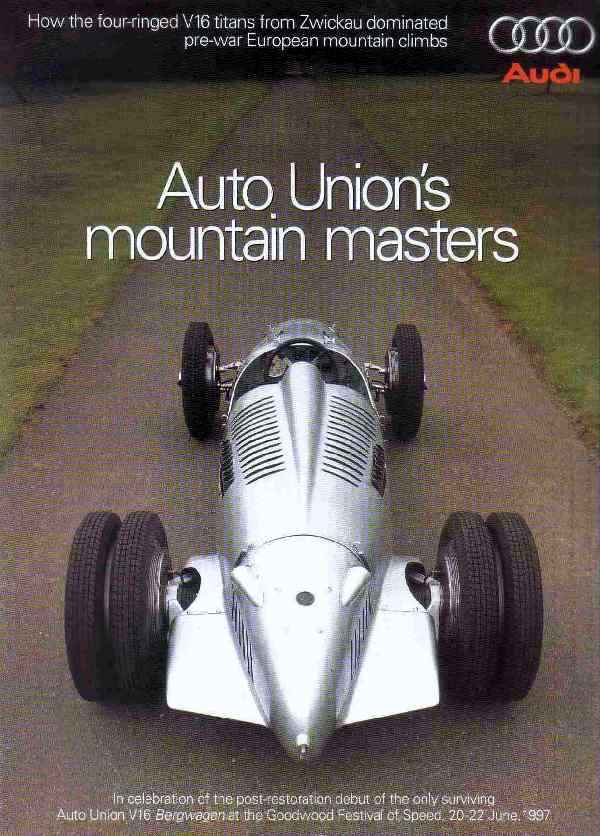

Le monoposto pre belliche

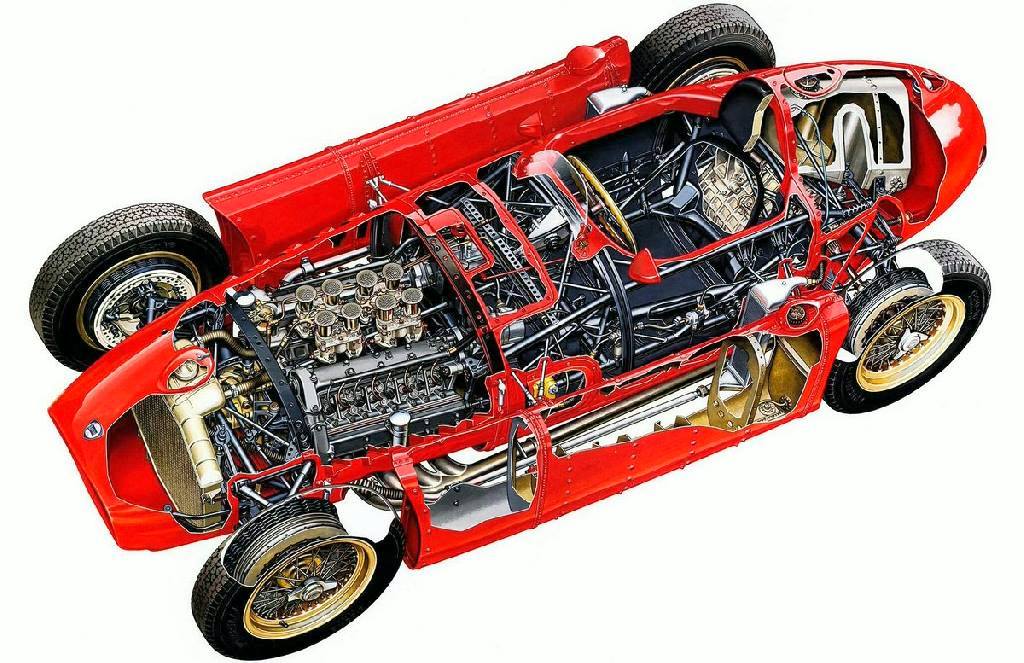

Le monoposto pre belliche altro non erano che delle versioni modificate

delle vetture di produzione, e tali modifiche consistevano

più che altro nella sovralimentazione (quella sviluppata dal

1923 al 1951 era basata su compressori azionati meccanicamente dal

motore) del motore e nel rafforzamento di sospensioni e freni,

più eventualmente un alleggerimento della massa. Nessun

passo avanti nella storia dell'automobile fu fatto a causa della

Seconda Guerra Mondiale, in quanto le industrie automobilistiche

vennero impiegate nella produzione di armi e artiglierie leggere e

pesanti....

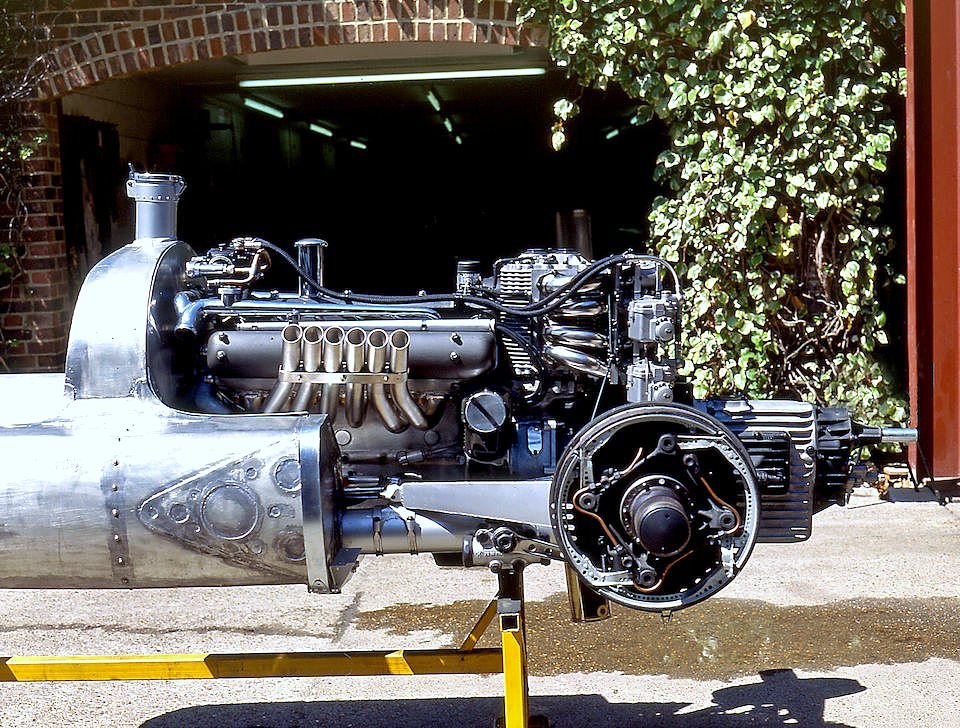

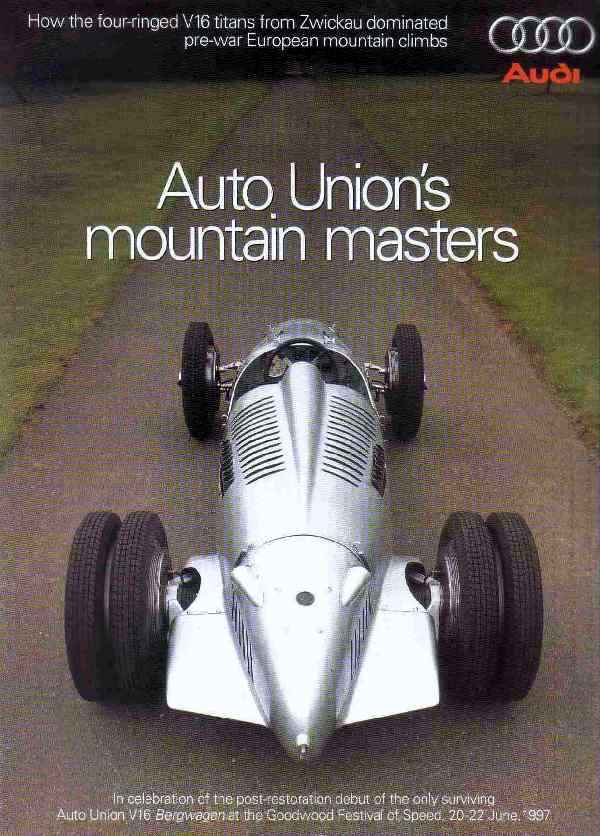

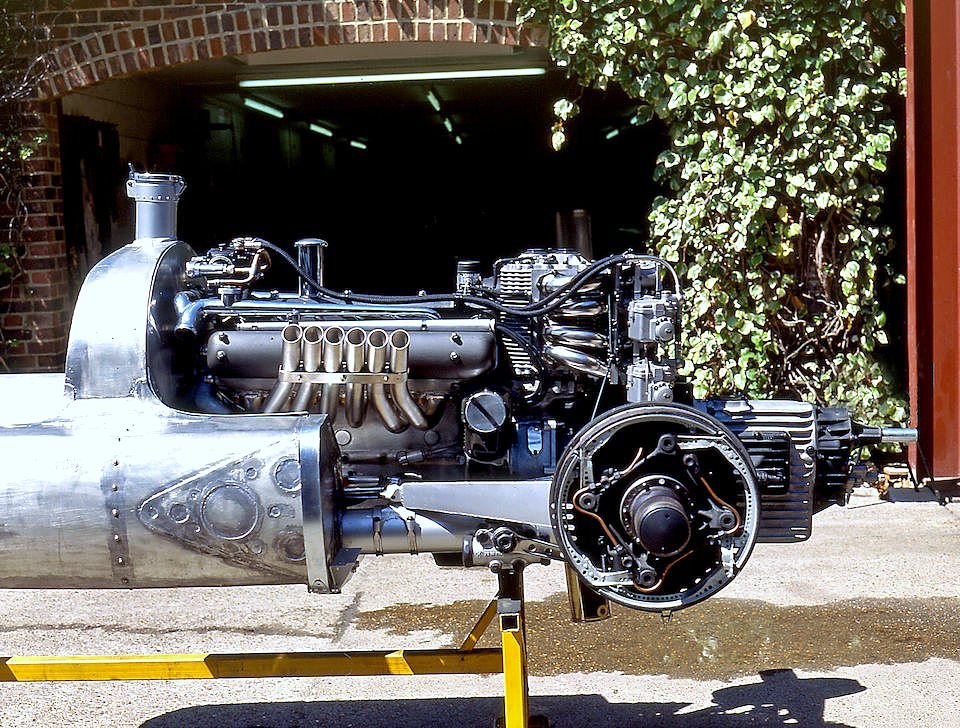

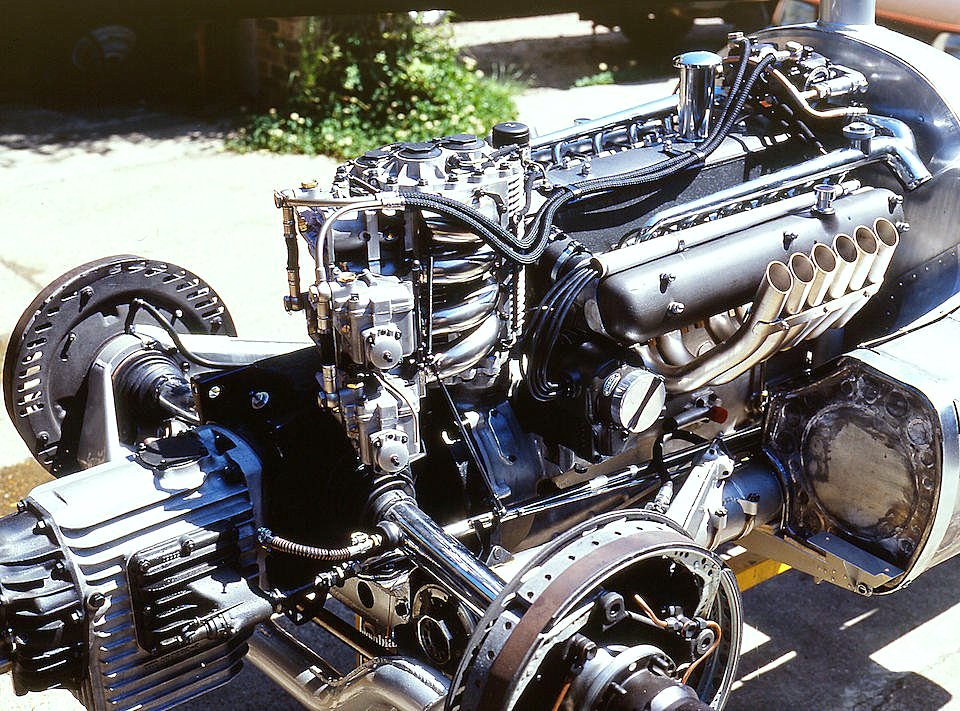

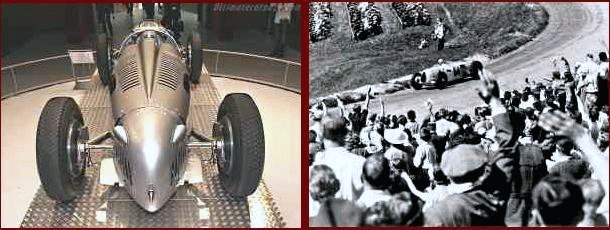

Auto Union Type D

|

|

La Type D nacque in un periodo molto difficile per le Auto Union da

Gran Premio: il 28 gennaio 1938 la squadra corse aveva perso il suo

asso Bernd Rosemeyer, tragicamente scomparso in un incidente durante un

tentativo di record sull'autostrada Darmstadt-Francoforte. Inoltre,

c'era in quel periodo parecchio lavoro da fare: la Formula 750 kg era

scaduta il 31 dicembre del 1937 e per l'anno seguente era stata imposta

una nuova formula denominata 3 litri, che prevedeva una cilindrata

massima di 3 litri per le auto sovralimentate e di 4,5 litri per quelle

aspirate. Ma già da mesi era in fase di sviluppo una nuova

vettura che avrebbe preso il posto della plurivittoriosa Type C, ormai

non più idonea a soddisfare i nuovi regolamenti.

La

nuova vettura non fu più progettata da Ferdinand Porsche, come

invece era avvenuto per i precedenti tre modelli da Gran Premio

marchiati con i "quattro anelli". Il geniale progettista boemo fu

infatti totalmente preso dalla progettazione di quello che in futuro

sarebbe divenuto noto al mondo intero come Maggiolino. La

responsabilità del progetto della futura Type D fu invece

affidata a Robert Eberan von Eberhorst,

responsabile tecnico del reparto corse Auto Union. Il progetto

ripercorse solo in parte le linee guida tracciate a suo tempo

dall'ingegner Porsche, mentre per un'altra parte fu invece del tutto

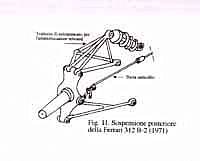

inedito. In particolare, furono apportate modifiche consistenti alle

sospensioni: all'avantreno vennero montati ammortizzatori idraulici,

mentre al retrotreno venne montato un ponte a doppio snodo simile ad un

De Dion, soluzione già messa in pratica dalla rivale

Mercedes-Benz e che anche la Horch, tanto per rimanere in casa Auto

Union, aveva già montato già dalla fine del 1935 in una

variante ideata da Oskar Siebler.

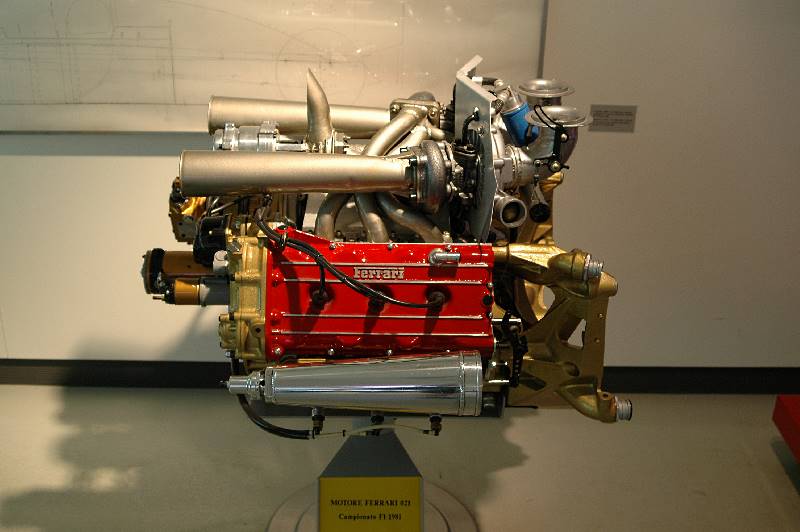

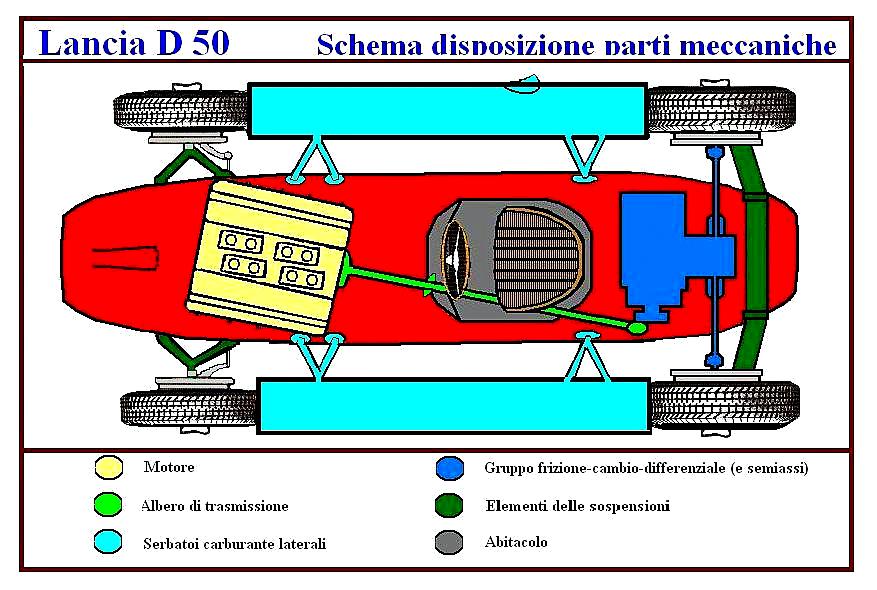

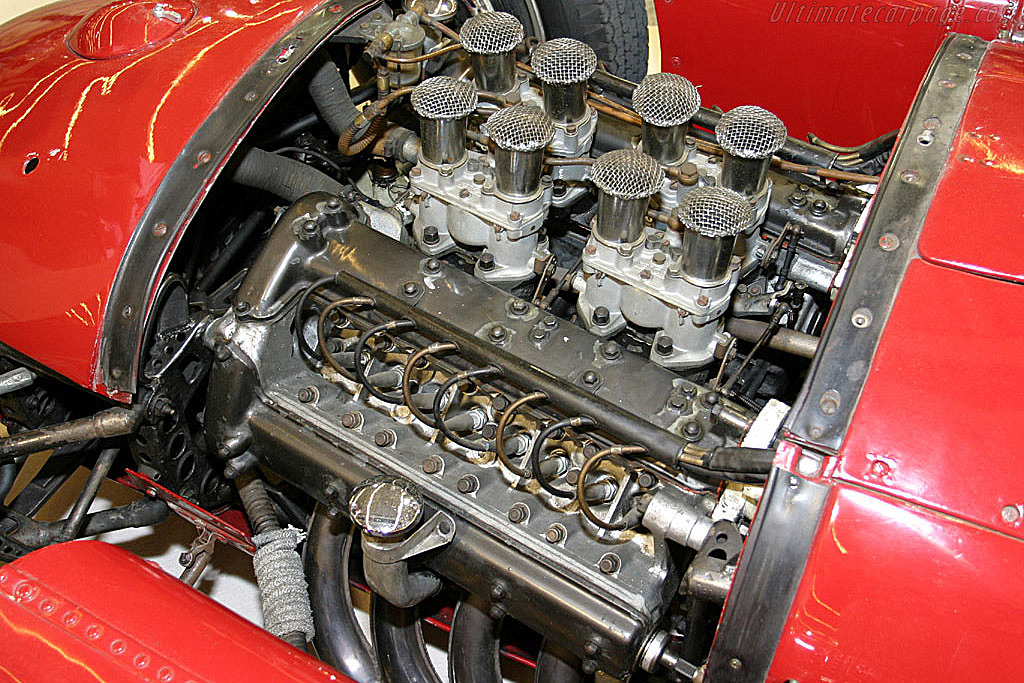

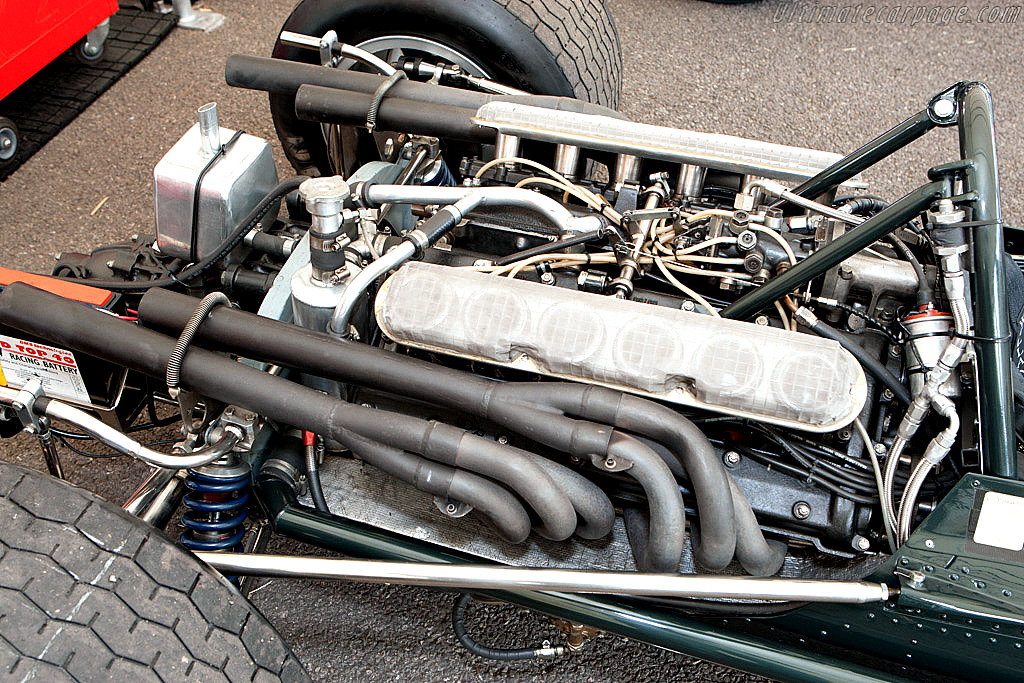

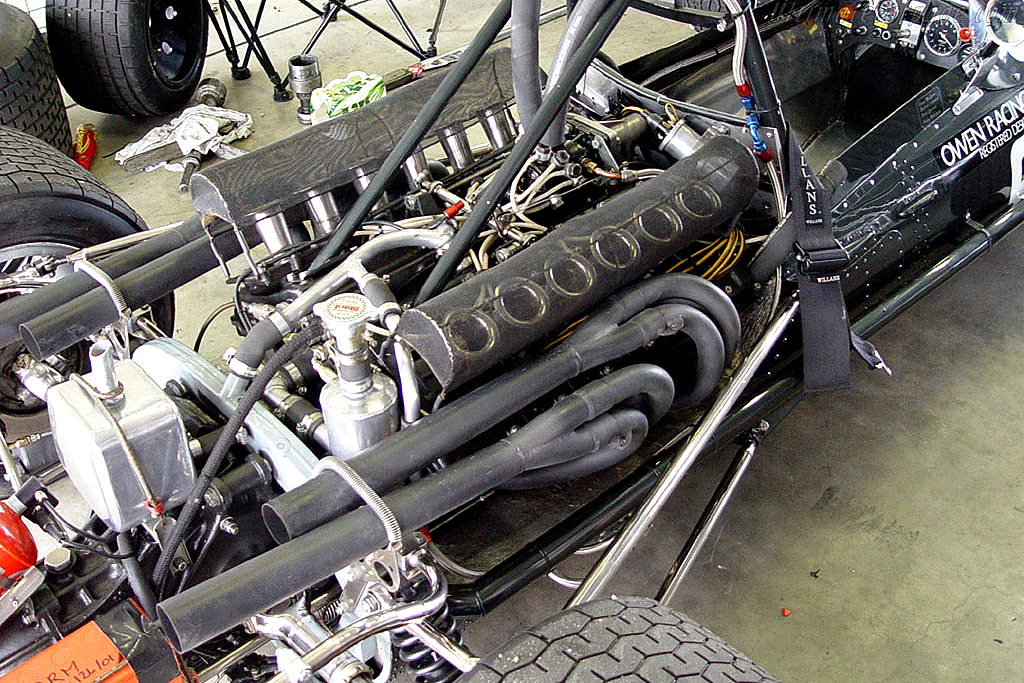

Ma

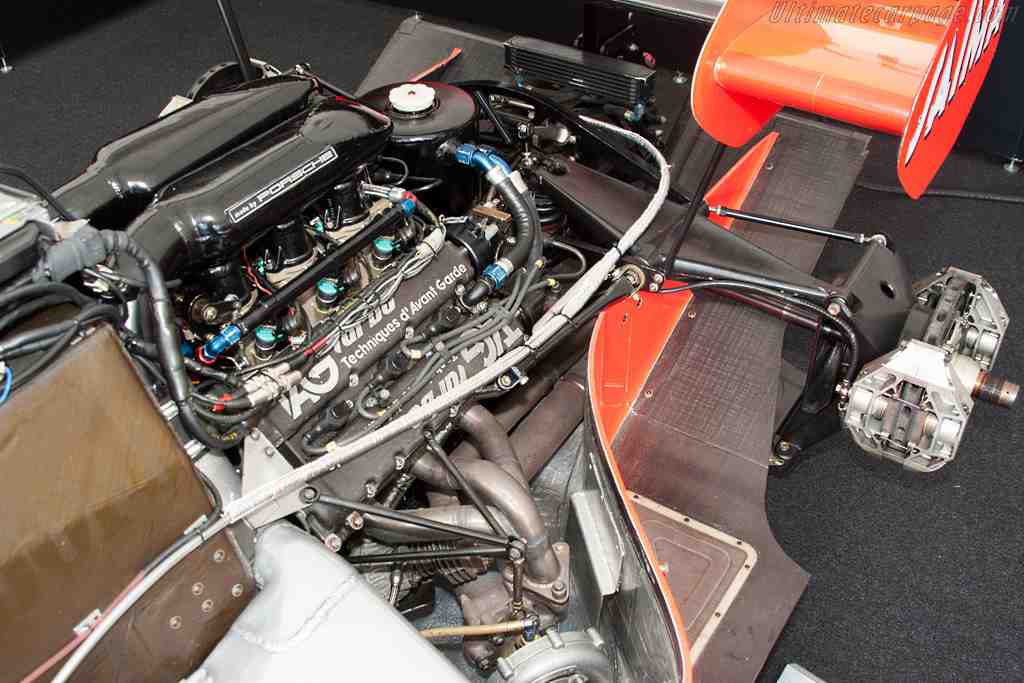

la vera novità fu ovviamente il propulsore, progettato e

realizzato in modo da soddisfare i nuovi regolamenti imposti per la

stagione 1938: il tetto massimo di cilindrata fissato a 3 litri per le

vetture sovralimentate suggerì a von Eberhorst di ridurre anche

il numero di cilindri da 16 a 12, mantenendo sempre l'architettura a V,

ma con un differente angolo fra le due bancate, 60 gradi anziché

45. La cilindrata fu di 2985 cm³, la metà di quella della

Type C, ma in questo caso il rapporto di compressione fu aumentato da

9.2 a 10:1, ottenendo così un motore più spinto del

precedente, il che permise di ottenere, grazie anche alla

sovralimentazione mediante due compressori volumetrici

configurati a doppio stadio, una potenza massima di 485 CV. Questo

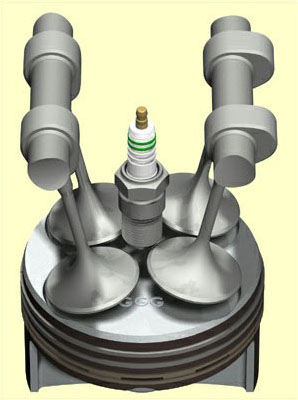

nuovo V12 era inoltre caratterizzato dalla distribuzione a due valvole

per cilindro azionate da tre assi a camme, uno centrale per l'aspirazione e i due laterali per lo scarico. Tagliando via quattro cilindri si ottenne un motore dal minor ingombro longitudinale, il che permise di ridurre l'interasse,

in maniera tale da ottenere un triplice vantaggio: riduzione di peso,

maggior maneggevolezza ed agilità della vettura e telaio più

"comunicativo" con il pilota.

Essendo questo nuovo motore molto più spinto del precedente, i

consumi salirono del 20% rispetto alla vettura da Gran Premio dell'anno

prima: la Type D riusciva a percorrere appena un chilometro con un litro

di carburante,

carburante che consisteva in una miscela di alcool, acetone,

nitrobenzolo ed etere solforico, ed era stipato in tre serbatoi della

capacità totale di 280 litri.

|

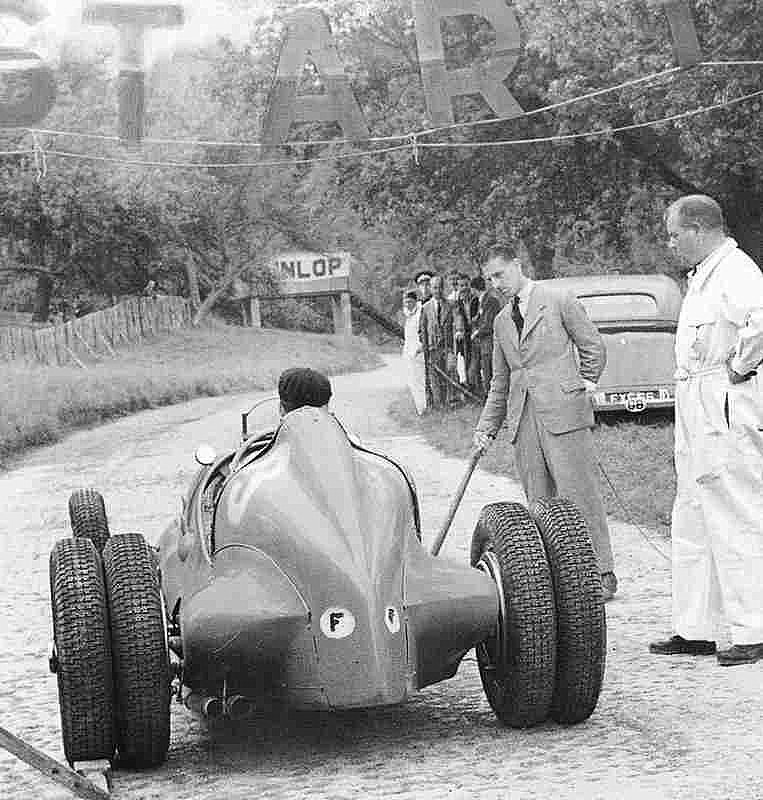

Tazio Nuvolari su Auto Union D-type, nel 1938, a Donington Park

|

|

|

Il

debutto sportivo della Type D fu enormemente ritardato dalle

difficoltà di messa a punto della vettura, che continuava a

manifestare qua e là dei problemi. Le prime gare della stagione

1938 videro la Type D assente dai tracciati. Il debutto avvenne solo il

3 luglio sul circuito di Reims per il Gran Premio di Francia. Purtroppo

l'esito fu a dir poco catastrofico, poiché i tre piloti

disponibili in quello scorcio di stagione (Hasse, Kautz e Müller)

abbandonarono tutti la gara in seguito ad incidenti. Il guaio fu che

questi tre piloti non erano all'altezza dei grandi Stuck e Rosemeyer,

ma quest'ultimo, come si è detto all'inizio era scomparso

tragicamente all'inizio di quell'anno, mentre più o meno nello

stesso periodo Stuck e l'Auto Union giunsero al divorzio per motivi in

realtà mai chiariti completamente. L'unica speranza visibile

all'orizzonte per l'Auto Union pareva giungere dall'Italia: all'inizio

della stagione, infatti, Tazio Nuvolari entrò in una fase di

contrasto con l'Alfa Romeo, da cui sarebbe nata un'altra separazione

eccellente. Presa la palla al balzo, i dirigenti dell'Auto Union e il

"mantovano volante" presero contatti e giunsero ad un accordo,

formalizzato il 15 luglio grazie al nullaosta della Federazione

Automobilistica Sportiva Italiana: Nuvolari divenne il nuovo pilota

della squadra corse dell'Auto Union. Il debutto dell'asso mantovano

avvenne il 24 luglio al Nürburgring per il Gran Premio di

Germania, dove giunse quarto a causa di alcune noie al motore, che tra

l'altro ebbe una perdita d'olio che schizzò sul parabrezza

rendendo difficoltosa la visuale al pilota italiano. Alla Coppa Acerbo

sul Circuito di Pescara, Nuvolari giunge in pole position, ma durante

la gara è costretto al ritiro assieme a Müller ed Hasse. Il

migliore piazzamento per una Type D fu il quarto posto conquistato da

Hans Stuck, che nel frattempo fu riammesso nella squadra corse dopo le

enormi pressioni cui fu sottoposta in tal senso la Auto Union dal

regime tedesco. La riscossa avvenne l'11 settembre al Gran Premio

d'Italia disputatosi a Monza:

Nuvolari conquistò la vittoria davanti a Hermann Lang e la stampa

dedicò fiumi di inchiostro a tale evento. Il 22 ottobre a Donington,

Nuvolari investe un cervo durante le prove, ma all'avvio della gara

parte in quarta e si trova a condurre già dopo la prima curva, e dopo

alcune peripezie termina al primo posto regalando un'altra vittoria

all'Auto Union con una Type D ormai messa completamente a punto. Alle

vittorie di Nuvolari nella stagione 1938 vanno inoltre aggiunte le

cinque cronoscalate vinte da Stuck sempre su Type D.

tenutosi il 25 giugno, Lang trionfa ancora, ma la gara fu funestata da

un incidente mortale in cui Seaman perse la vita. Questa volta è Hasse a

guadagnare il secondo posto, mentre Nuvolari e Müller furono costretti

al ritiro. Il 9 luglio a Reims arrivò la prima vittoria della stagione

per la Type D e per l'Auto Union. A portare la monoposto al trionfo fu

questa volta Müller, seguito da un'altra Type D, quella di Meier. Ed

ancora Müller giunse secondo al Gran Premio di Germania, mentre la

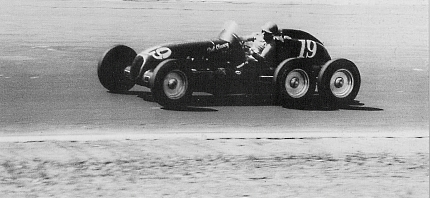

vittoria andò di nuovo alla Casa di Per la stagione 1939 Nuvolari e Stuck furono riconfermati, così

come anche Müller e Hasse. Inoltre, vennero ingaggiate due giovani

promesse, Georg Meier e Ulli Bigalke. Anche nel 1939, la stagione

sportiva cominciò in ritardo per la Type D, che non partecipò alle gare

di Pau e di Tripoli.

Ma il debutto al Nürburgring vide comunque la vittoria della

Mercedes-Benz di Lang davanti a Nuvolari, giunto secondo. AlGran Premio del BelgioStoccarda.

Quell'anno, la stagione sportiva fu particolarmente breve a causa della

situazione politica che stava rapidamente degenerando proprio in

Germania. Al Gran Premio di Belgrado fu Nuvolari a concludere

vittoriosamente l'ultima gara disputata da una monoposto Auto Union e

l'ultima valida per un Gran Premio. Ma il titolo andò comunque alle

Mercedes-Benz. Era il 3 settem bre 1939: il giorno prima Adolf Hitler aveva invaso la Polonia, dando il via alla catastrofica Seconda Guerra Mondiale.

|

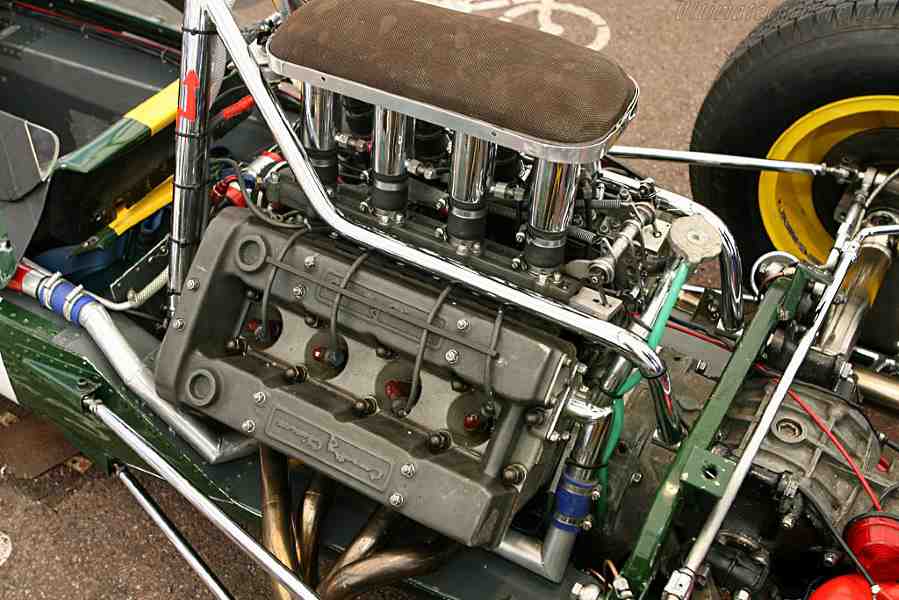

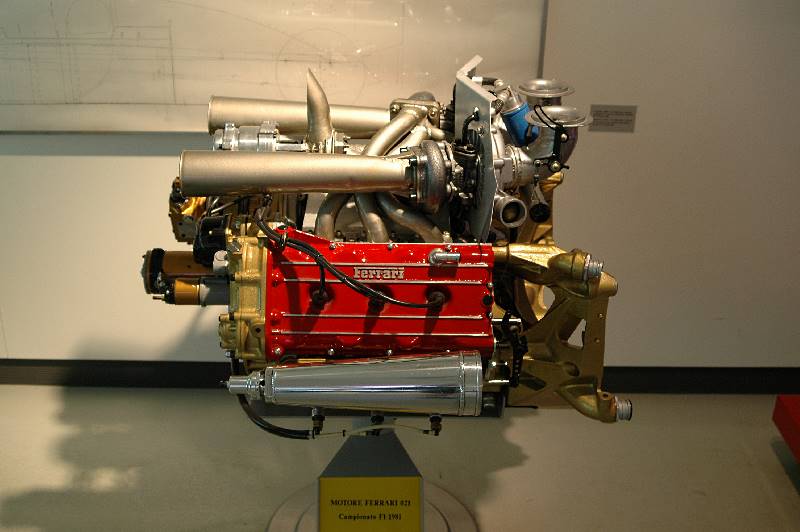

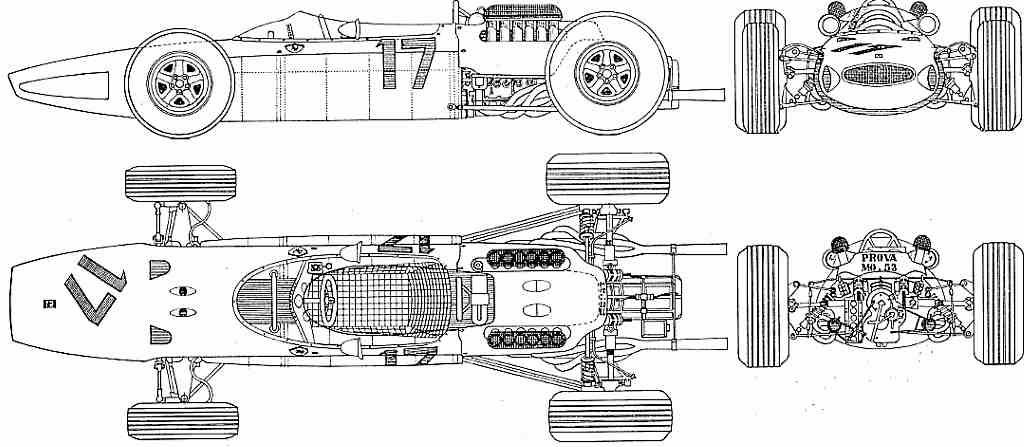

Le monoposto post belliche

.....Finita la guerra, con l'istituzione del Campionato del Mondo e

l'introduzione di regolamenti circa la costruzione delle vetture da

competizione, si ricominciò dai vecchi progetti, invece di

agire verso nuove direzioni. Sul finire degli anni Sessanta la

sovralimentazione dei motori (la concezione di aerodinamica e quindi di

lavoro su scocche arriverà più tardi, negli anni

Settanta) è ottenuta dall'azione di turbo-compressori

comandati dai gas di scarico. Il ciclo di grandi evoluzioni per il

motore aspirato ha preso l'avvio necessariamente da cilindrate

ragguardevoli, data l'esiguità delle potenze specifiche

realizzabili: appena 60-80 cavalli/litro, contro i 200-230 cavalli per

litro di cilindrata dei sovralimentati. Appena avviato il processo,

tuttavia, la corsa alle più alte potenze specifiche

è stata notevole, con il traguardo dei 100 cavalli per 1000

cc raggiunto per la prima volta dai motori della formula di due litri e

mezzo e con incrementi spettacolari per la F.1 1500, fino alla soglia

dei 150 CV/litro, e per la F.1 3000, ormai prossima ai 180 CV/litro.

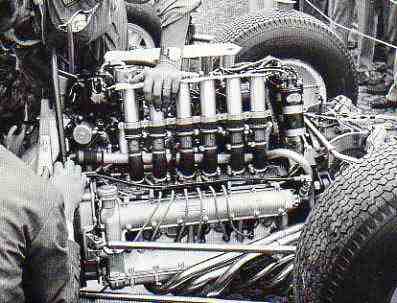

L'aumento delle potenze è legato a molti fattori, quali il

numero dei cilindri, il rapporto corsa-alesaggio, il regime di

rotazione, il sistema di alimentazione, eccetera, il criterio stesso

della cilindrata non è che parzialmente vincolante, ai fini

dell'equità della competizione, tanto da essere sostenuto

attualmente da altre limitazioni; ma la sua validità permane

pressochè indiscussa per l'unità di tempo entro i

cui limiti avvengono i progressi. Il punto di partenza per la grande

avventura del motore aspirato in questo dopoguerra è stato

di potenze specifiche comprese fra i 60 e i 70 cavalli/litro; un

livello relativamente basso, che aveva, nondimeno, prospettive di

rapido incremento con gli insegnamenti dell'esperienza parallela in

campo motociclistico, dove la sovralimentazione era stata abolita con

grande anticipo e la quota dei 100 cavalli/litro poteva già

considerarsi una norma, pur con il vantaggio delle cilindrate unitarie

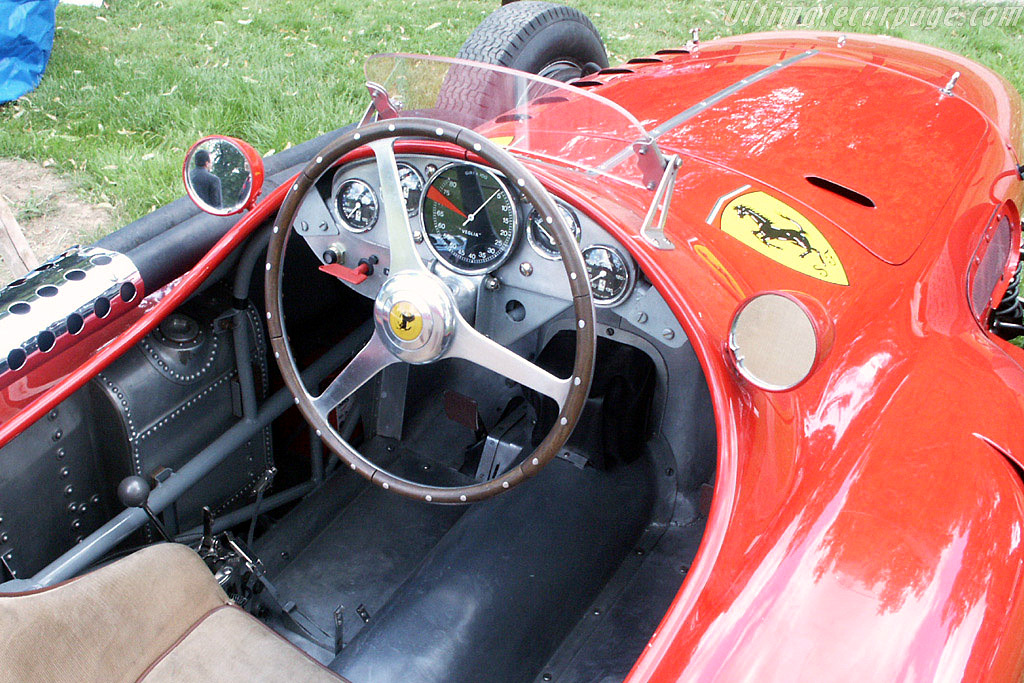

esigue. Quindi, al momento del confronto cruciale fra il sovralimentato

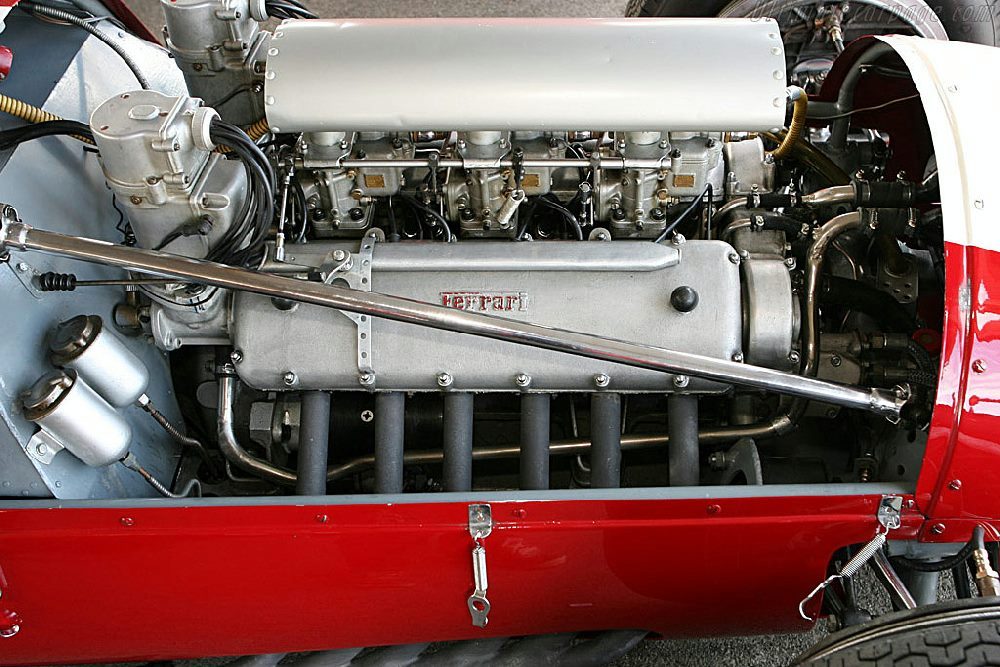

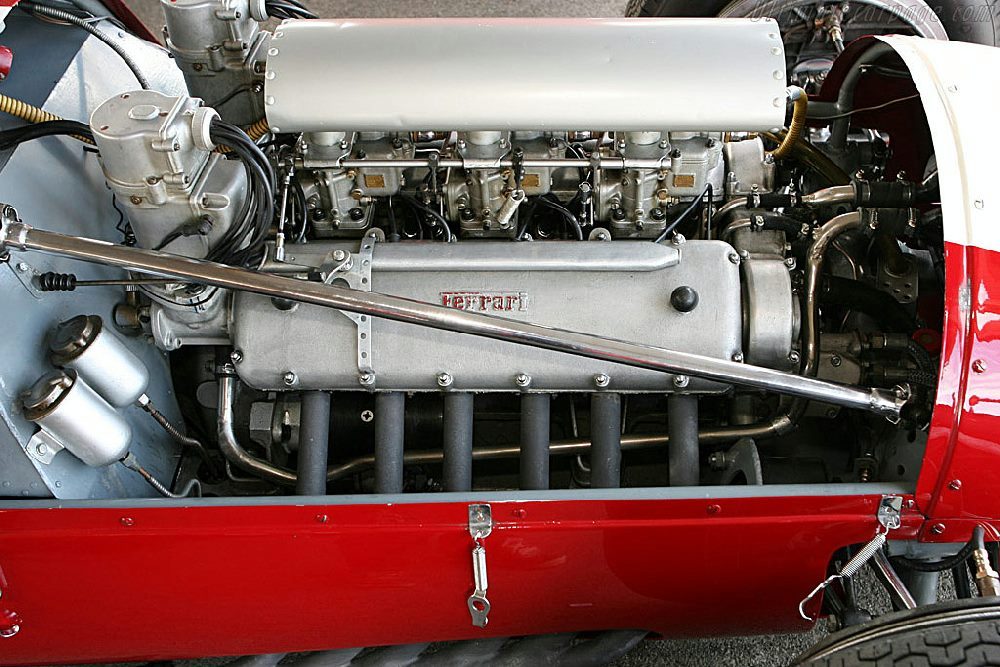

e l'aspirato, la bilancia proponeva su un piatto l'otto cilindri in

linea delle celebri Alfa Romeo 158/159 con punte massime di 425

cavalli, ma con 400 cavalli effettivi nella media delle applicazioni, e

sull'altro piatto i 12 cilindri Ferrari a V di 60°, di quattro

litri e mezzo, con disponibilità di 360-380 cavalli e con

vantaggi già sensibili nelle utilizzazioni e nei consumi.

Dal 1953 iniziò una preziosa concentrazione dei tecnici su

motori a quattro e a sei cilindri in linea, con molti studi rivolti

alle camere di combustione, all'evacuazione dei gas di scarico, con

particolare riferimento alle lunghezze critiche dei condotti, e con

grandi sforzi concentrati sull'alimentazione, monocarburatore e perfino

a iniezione. E' il momento dello studio intenso anche sulle

proprietà dei carburanti e dell'affacciarsi delle prime

camere di scoppio adatte a far risaltare i fenomeni di "swirl" e di

"squish". Il quattro cilindri in linea rappresenta veramente l'ideale

per gettare solide basi, utili ad un serio sviluppo del moderno motore

aspirato. Il sei cilindri in linea viene introdotto da Gordini, mentre

da parte inglese (Era-Bristol e HWM-Alta) un gradino più

sotto, si fa leva su valori specifici già confortanti.

Così, con l'avvento del sei cilindri in linea della Maserati

del 1953, con il conseguimento dei 190 cavalli a 7500 giri, si

arrotonda a 95 CV/litro la potenza specifica, con la bellezza di 12,7

CV/litro a mille giri. Le basi per la successiva Formula 1 di due litri

e mezzo (1954-1960) sono gettate e l'avvento delle tecnologie della

Mercedes, con distribuzione desmodromica e iniezione diretta, danno

nuovi stimoli alla ricerca. Con i 280 cavalli effettivi dell'otto

cilindri in linea della marca tedesca, con 112 CV/litro e ben 13,2

CV/litro a mille giri, saliti nel 1955 a 118 CV/litro e a 13,9 CV/litro

a mille giri, il tetto è stato raggiunto per quell'epoca di

sviluppo e i primati tecnici di questo motore sono tali da restare

insuperati per tutto il corso della formula. y-Climax, dimostra

l'importanza di accelerare l'evoluzione di propulsori con grosse

cilindrate unitarie, superiori ai 620 cc, con valori addirittura di 15

CV/litro per mille giri e pressioni medie effettive fino a 13,5

Kg/cm#2. Come soluzione intermedia, il motore V 6 della Ferrari si

trascina le stesse ragioni di validità, con applicazioni

preziose. Il finire degli anni Cinquanta non è favorevole a

troppi investimenti nell'evoluzione dei motori: i progressi favoriti

dalle rivoluzioni d'autotelaio appaiono ben più ingenti di

quel che la tecnica motoristica potrebbe offrire, determinando una

certa stasi. Il passaggio dall'architettura convenzionale del motore

anteriore e trazione posteriore al motore posteriore-centrale con

trazione sulle ruote posteriori, ha prodotto effetti preponderanti,

tanto da garantire le maggiori affermazioni alle Cooper e alle Lotus

con un quattro cilindri Climax di appena 240-243 cavalli, pari a

96,5-97,5 CV/litro, con buone concentrazioni di potenza in un regime di

6800 giri, che fa calcolare 14,2-14,3 CV/litro a mille giri. Negli anni

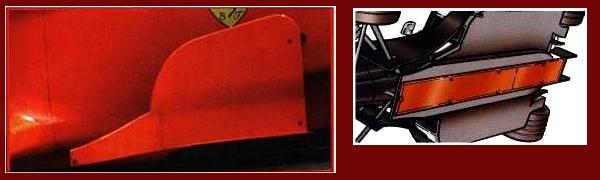

Sessanta, parallelamente, fanno la loro comparsa le prime appendici

alari, la cui efficenza è limitata, ma che garantivano un

buon carico aerodinamico per i telai (alluminio) e i pesi delle

vetture, che comunque mantenevano freni a dischi in acciaio e

pneumatici convenzionali. Gli anni Settanta portano nuove evoluzioni.

Oltre al perfezionamento del telaio autoportante, all'evoluzione dei

motori boxer, comincia la nuova concezione di aerodinamica. I telai

cominciano ad assumere una forma a freccia, per poter fendere meglio

l'aria. per quanto concerne i motori, si esplorano i 10000 giri, 450

cavalli nella media della produzione. Scarichi di diametro maggiore e

altri perfezionamenti al circuito di lubrificazione.470 cavalli nel

1975 e con punte di 480-490 nelle ultime espressioni. Gli stimoli sono

venuti dalla crescente avanzata dei motori a 12 cilindri - Ferrari in

particolare - pur con altre componenti della Matra e dell'Alfa Romeo.

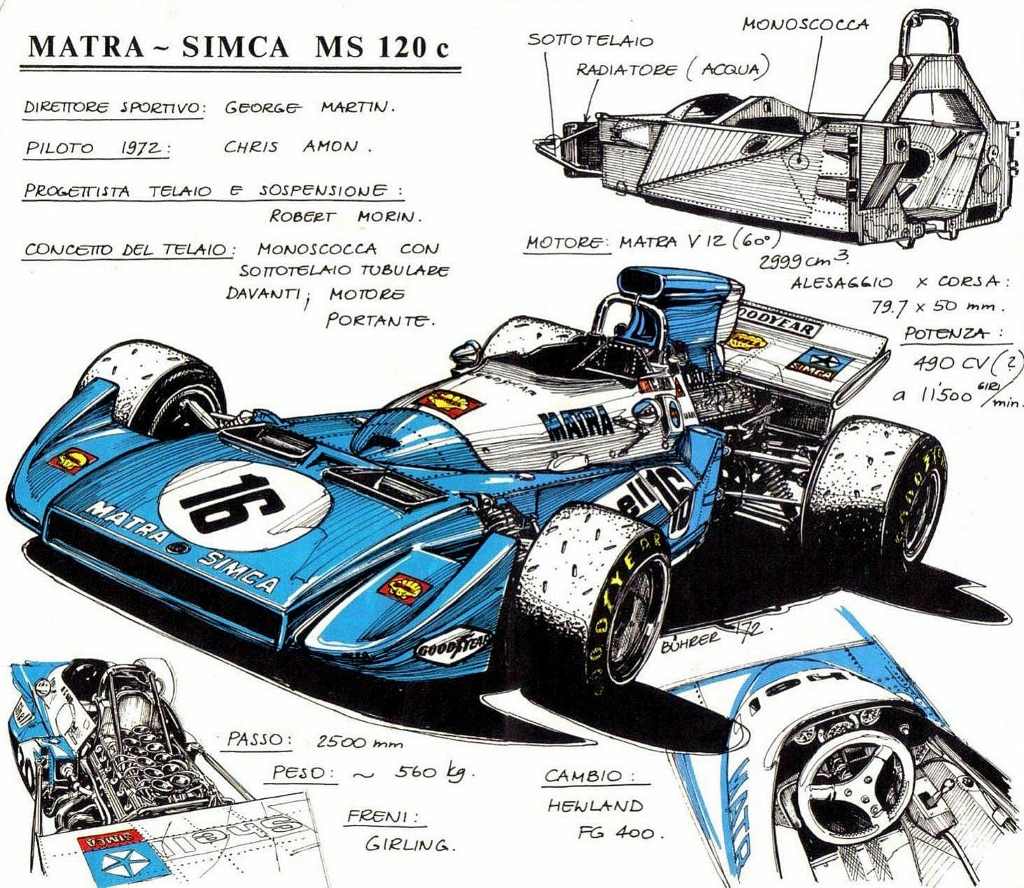

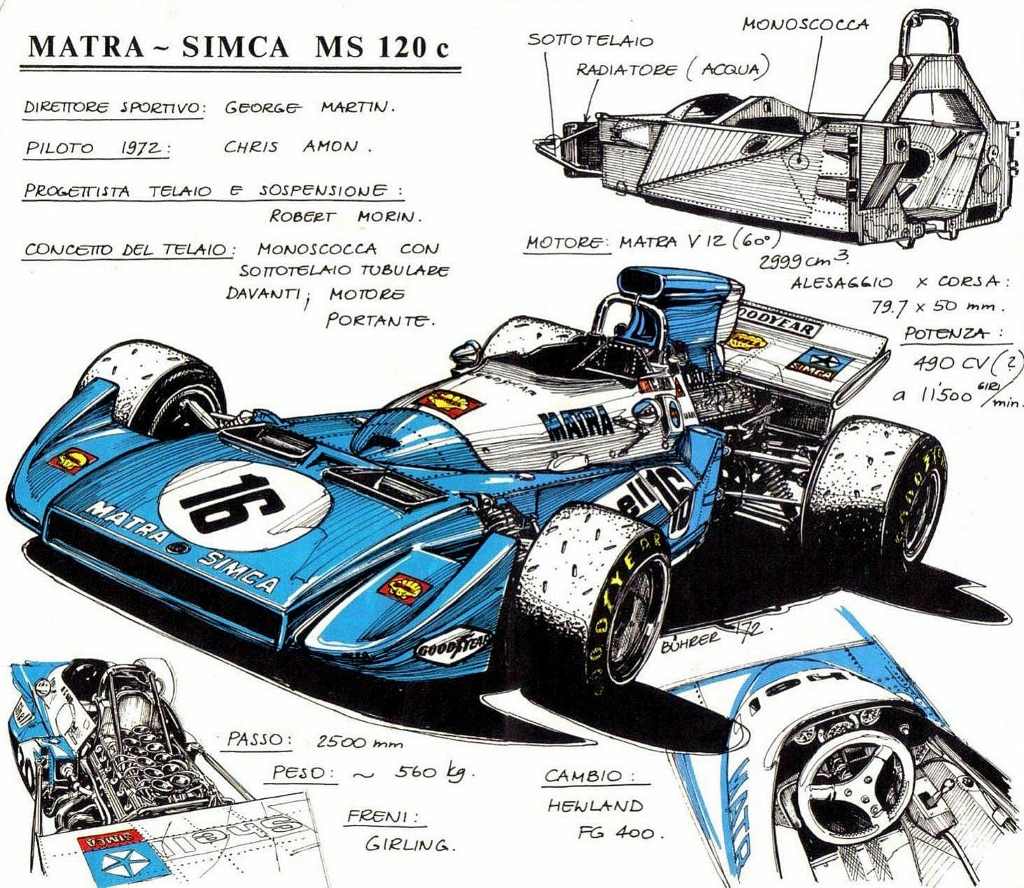

La Matra, con un 12 cilindri a V di 60° raggiunse un'apice di

520 cavalli. Per l'Alfa Romeo, il passo dalla Sport alla Formula 1, con

il 12 cilindri "boxer" (l'ultimo ridisegno a V di 60° risponde

ad esigenze extra-motoristiche, ovvero di installazione in vettura e di

flussi aerodinamici interni), è stato breve, seppure

scontata la stagione iniziale del '76, per raggiungere i migliori

compromessi fra tenuta, distribuzione della potenza lungo la curva e

prontezza d'accelerazione. Ufficialmente, questo motore ha dato le

potenze specifiche più alte, con 177 CV/litro e qualcosa

come 14,75 CV/litro a mille giri. Le valutazioni, nondimeno, si fanno

difficili per il più vittorioso dei 12 cilindri, il "boxer"

Ferrari, che ha puntato tutto sulla buona stabilità di

funzionamento, indipendentemente dai valori massimi. Anche l'ascesa di

questo motore, esemplare per la concezione del manovellismo e del

comando della distribuzione, è stata spettacolare, partendo

dai 430 cavalli a 11600 giri del 1970, per salire subito dopo a 465

cavalli a 12000 giri, pari a 13 CV/litro a mille giri, e per toccare i

490 cavalli effettivi nel 1974. l'evoluzione conobbe poi una stasi fino

al 1979.

|

|

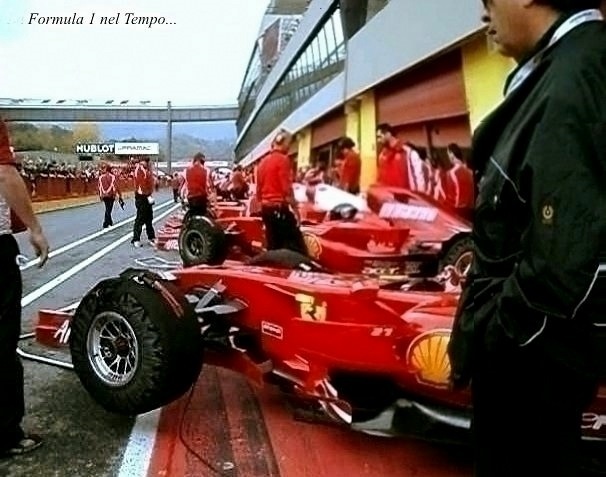

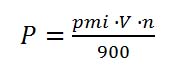

BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE TECNICA DELLA FORMULA 1

|

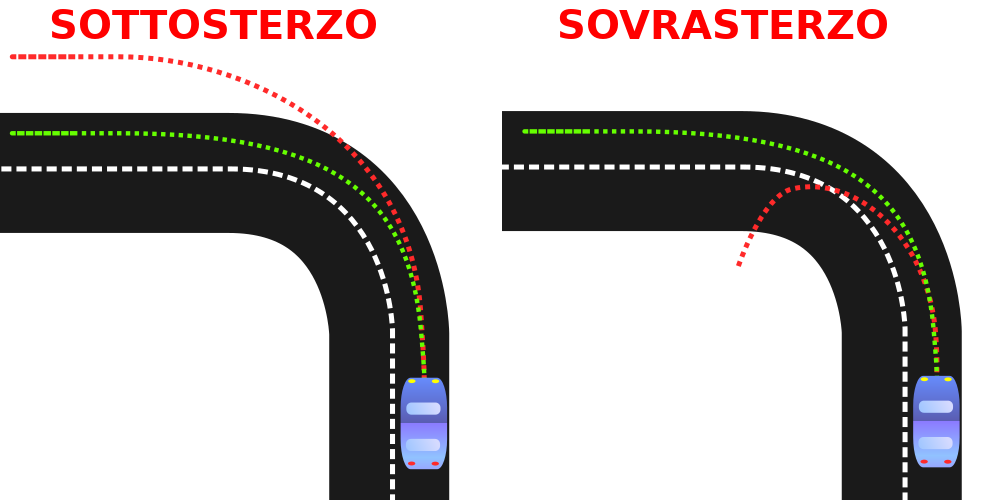

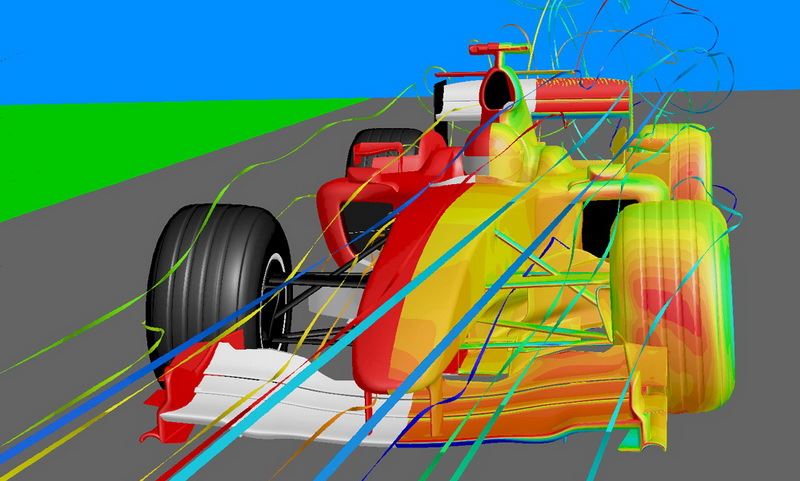

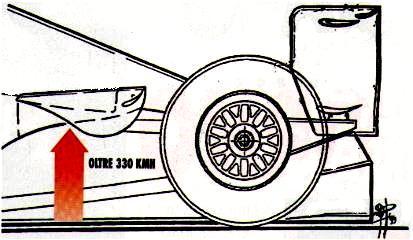

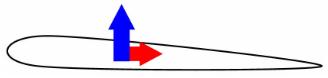

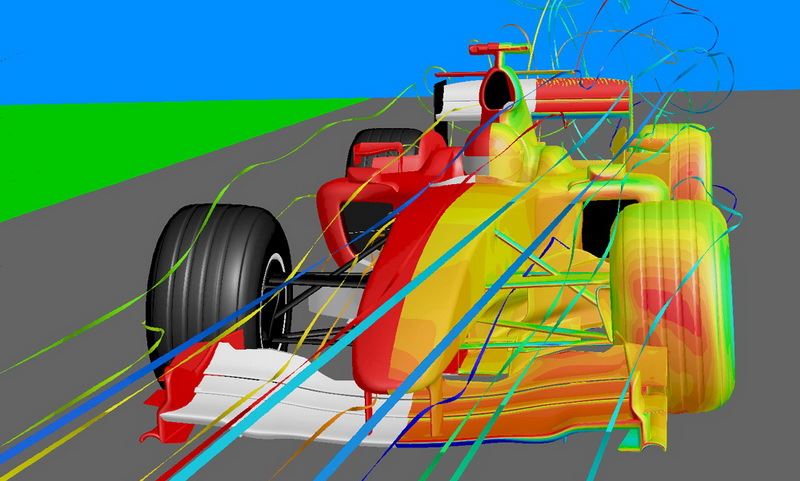

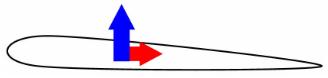

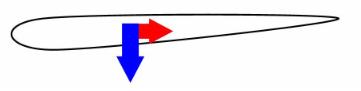

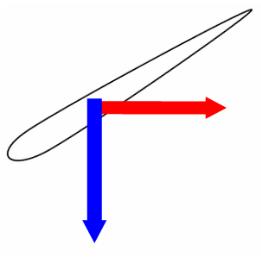

Il concetto di deportanza rivoluzionò la concezione delle corse. Fino a quel

momento le vetture da corsa dovevano essere fondamentalmente veloci, il più

veloci possibile, per raggiungere la massima velocità nei rettilinei, che erano

la parte predominante di ogni circuito. Velocità dell’ordine di 340 km/h erano

state raggiunte sui circuiti più veloci già negli anni ’30, e si dovrà aspettare

il 1982 perché vengano raggiunte di nuovo.

Le monoposto però, fino all’avvento

dell’aerodinamica, dovevano rallentare in maniera radicale per affrontare le

curve. In questo modo la differenza fra velocità massima e velocità di

percorrenza delle curve era enorme. Si pensi che le Auto Union del 1936

disponevano di 520 HP e di velocità di punta dell’ordine dei 345 km/h. Su di un

circuito velocissimo come Monza, un giro era percorso alla media di circa 180

km/h. Trent’anni dopo le monoposto, con circa 330-350 cavalli, e velocità

massime non superiori ai 280 km/h, giravano su quel circuito ad una media di

circa 200 km/h.

|

|

|

Con l’avvento dei dispositivi aerodinamici, nel 1969 le

monoposto migliori, con circa 420 HP ed una velocità massima non superiore ai 270 km/h, girarono a

Monza a 236 km/h di media. Questi dati devono essere valutati in termini di

efficienza globale. Un motore potentissimo poteva essere usato per andare forte

in rettilineo, ma la velocità in curva restava subordinata all’aderenza al

suolo. Questa, a sua volta, era legata alla sezione dei pneumatici, al loro

coefficiente di attrito, alla capacità delle sospensioni di tenere il pneumatico

aderente al suolo. Questi fattori erano, fino all’avvento delle appendici

aerodinamiche, evidentemente bassi, perché la velocità di percorrenza della

curva rimaneva molto distante dalla velocità massima che la vettura poteva

sviluppare in rettilineo. Il

ricorso ai dispositivi aerodinamici ha quindi permesso di ridurre in modo

drastico la differenza fra velocità massima e velocità di percorrenza delle

curve. Si era quindi verificato un paradosso: il tempo guadagnato in rettilineo

da una vettura velocissima, ma lenta nelle curve, era inferiore al tempo

guadagnato da una vettura lenta in rettilineo ma veloce nelle curve.

A

questa nuova concezione delle corse automobilistiche verrà subordinata tutta

l’evoluzione dello sport motoristico, fino ai nostri giorni. |

|

|

|

|

|

È del 1977 l’ultima vittoria di Niki Lauda in Formula 1 con la Ferrari

|

|

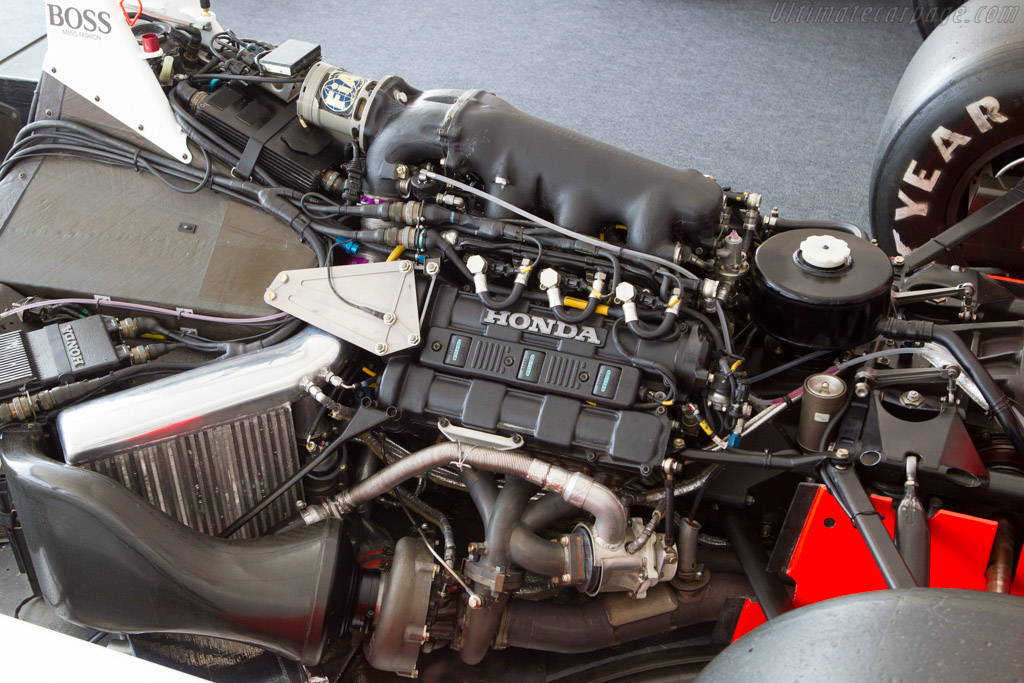

|

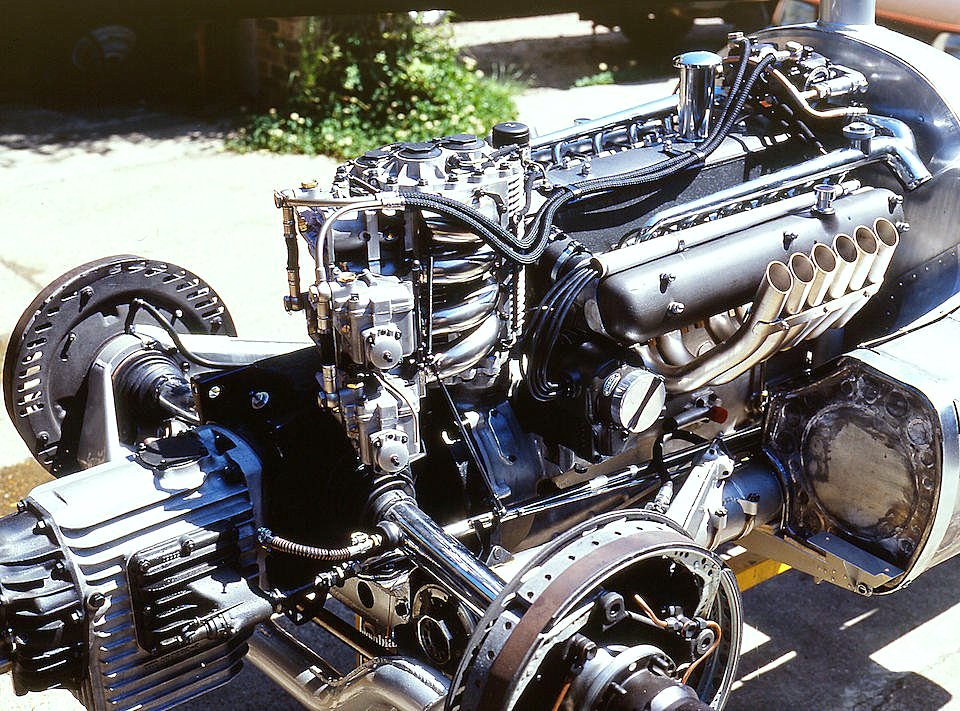

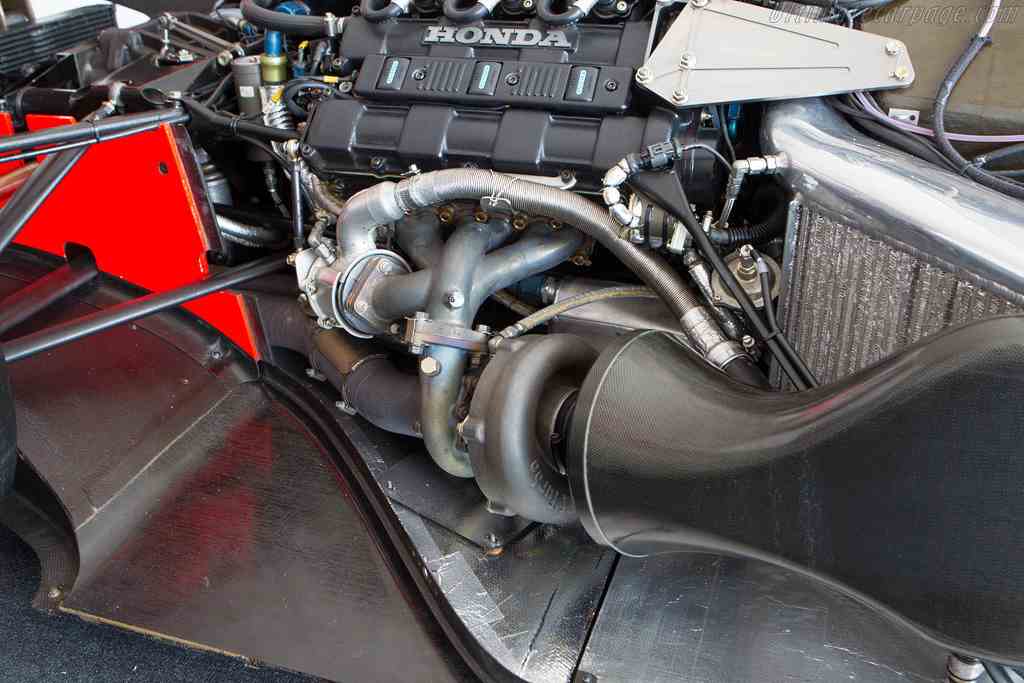

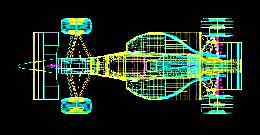

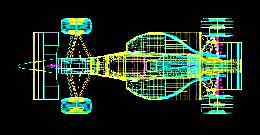

La McLaren MP4/4

fu la vettura del team McLaren che prese parte al campionato di Formula

1 1988. Fu progettata da Gordon Murray e Steve Nichols, e rappresenta

tuttora una delle auto di Formula 1 più efficaci della storia,

avendo vinto 15 dei 16 Gran Premi cui prese parte. I piloti Ayrton

Senna e Alain Prost lottarono tra di loro per il titolo mondiale, senza

che alcun avversario potesse inserirsi nel duello.

|

|

|

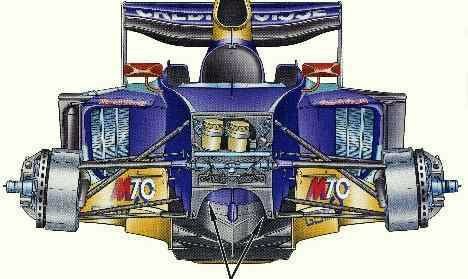

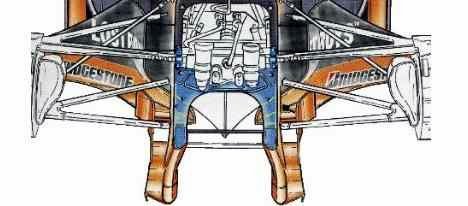

| Nel 1987 la Williams

aveva nettamente sconfitto la McLaren sia nella classifica piloti che

in quella costruttori. I motori Honda erano però passati alla

scuderia di Woking e la capacità del fornitore giapponese di

creare un motore più basso dei precedenti permise a Murray e

Nichols di riprendere ed affinare i concetti introdotti nel 1986 con la

Brabham BT55, senza l'handicap delle scarse affidabilità e

potenza che avevano caratterizzato il motore BMW inclinato.

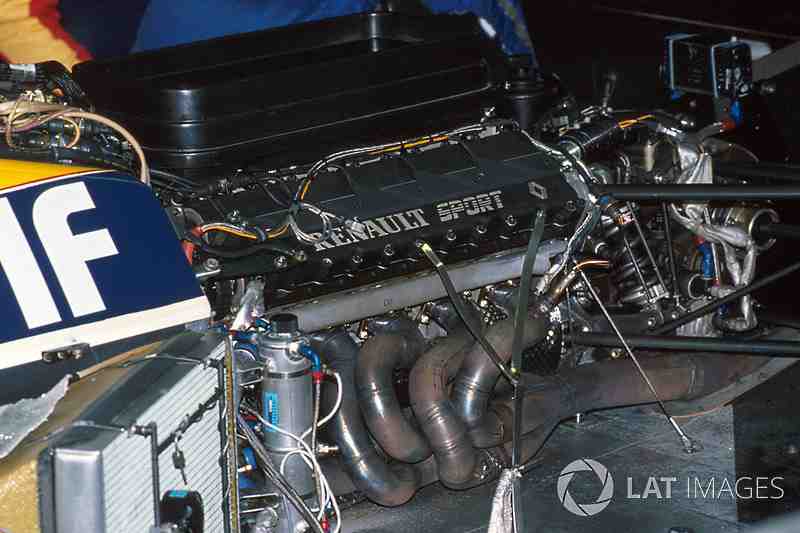

Nel 1988 il regolamento tecnico prevedeva la possibilità di

utilizzare motori aspirati di 3500 cc di cilindrata senza limiti di

consumo, oppure motori turbocompressi da 1500 cc di cilindrata, con

pressione di sovralimentazione limitata a 2,5 bar e 150 litri di

carburante per percorrere la distanza della gara. La Honda scelse questa

seconda possibilità, in quanto le evoluzioni previste per il proprio

motore le permisero di mantenere un vantaggio sulla concorrenza.

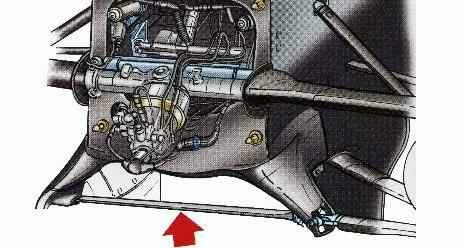

L'MP4/4 si ispira alla Brabham BT55 di Gordon Murray, che nell'87

aveva disegnato la MP4/3, approfondendone i concetti.

L'idea di Murray era quella di una macchina estrema sotto il profilo

fluidodinamico, ma nel caso della Brabham non si ottennero vantaggi: il

motore era un progetto molto complesso e soprattutto fine a sé stesso.

Secondo Gordon Murray disegnare una macchina con le linee della BT55

permetteva di ridurre di circa il 30% la sezione frontale rispetto ad

una monoposto convenzionale: la linea di cintura estremamente bassa

riduceva moltissimo la resistenza all'avanzamento con vantaggi notevoli

in velocità e consumi. Infatti la BT55 nel 1986 era stata l'auto con la

velocità di punta più alta.

Questa soluzione consentiva anche di investire con una maggior portata

d'aria la superficie alare posteriore, incrementando il carico

aerodinamico sulle ruote motrici, con conseguente incremento di trazione

e velocità di percorrenza in curva. Sotto questo aspetto la BT55 era stata un fallimento perché il suo

motore BMW era un 4 cilindri in linea, molto alto, e per poter

migliorare il progetto aerodinamico era stato inclinato di 72°,

soluzione che creava problemi di lubrificazione e combustione; inoltre

con un motore alto il centro di gravità dinamico risultava sempre molto

sbilanciato, anche a causa di un cambio a 7 marce ingombrante e

complicato.

|

Come consulente, nell'87 Murray cercò di sviluppare questi

concetti sulla MP4/3 disegnata da Steve Nichols, il quale cercò di

riprendere in parte il progetto MP4/2 di John Barnard, che ormai era

superata. Perciò, a parte il muso, tutto il resto della vettura fu

ridisegnato cercando di abbassare la linea di cintura e il centro di

gravità.

Murray poté intervenire con questa filosofia progettuale grazie al fatto

che la MP4/3 utilizzava un motore V6 con angolo di bancata di 90°.

Inoltre riprogettò le pance laterali, spostando le prese d'aria di sfogo

dei radiatori ai lati della vettura anziché sulla parte superiore; con

questo intervento ridusse l'altezza e rese più slanciato il roll-bar,

sfruttando il fatto che la capacità massima dei serbatoi nell'87 era

stata ridotta da 220 a 195 litri. Tuttavia il motore non si dimostrò

abbastanza solido e potente contro l'Honda della Williams.

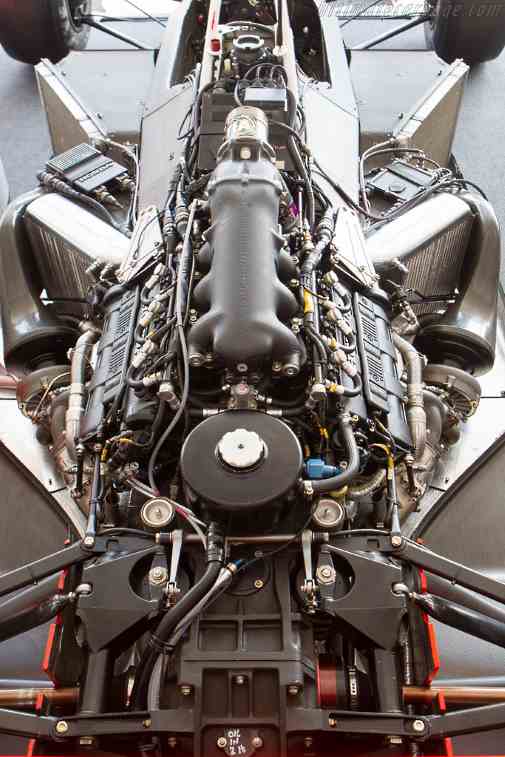

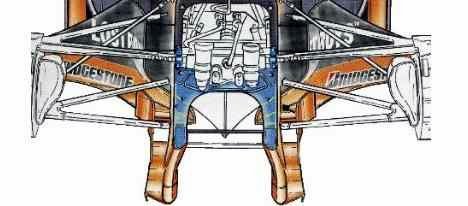

Nell'88 la McLaren per la MP4/4 ottenne la fornitura di questi

motori, che erano sempre dei V6 ma con un angolo di bancata di 80°,

quindi Murray poté estremizzare ulteriormente quanto visto sulla MP4/3,

abbassando ulteriormente l'altezza complessiva della scocca.

Sostanzialmente lavorò come sulla MP4/3 anche perché pure nell'88 fu

ridotta la capacità dei serbatoi (da 195 a 150 litri).

Una delle modifiche più evidenti fu il muso, molto più rastremato e

slanciato, con grande riduzione della sezione frontale e conseguente

maggiorazione della superficie alare anteriore. Queste varianti

all'avantreno si erano rese necessarie anche per rispettare la nuova

norma che obbligava a collocare la pedaliera delle scocche di nuova

costruzione dietro l'asse delle ruote anteriori, una soluzione che il

regolamento impone ancora oggi e che ha reso la posizione di guida quasi

sdraiata anziché seduta.

Per via di questi interventi l'MP4/4 risultò notevolmente competitiva:

oltre ad essere una macchina molto curata, fu l'unica progettata

espressamente per gareggiare col motore turbo, a differenza dagli

avversari che avevano puntato su ex vetture turbo adattate agli

aspirati, o su progetti di scocche con motore turbo dell'anno prima.

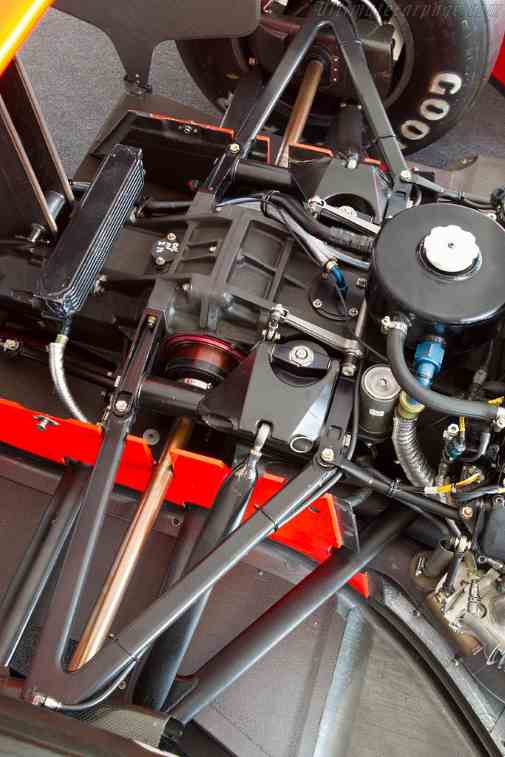

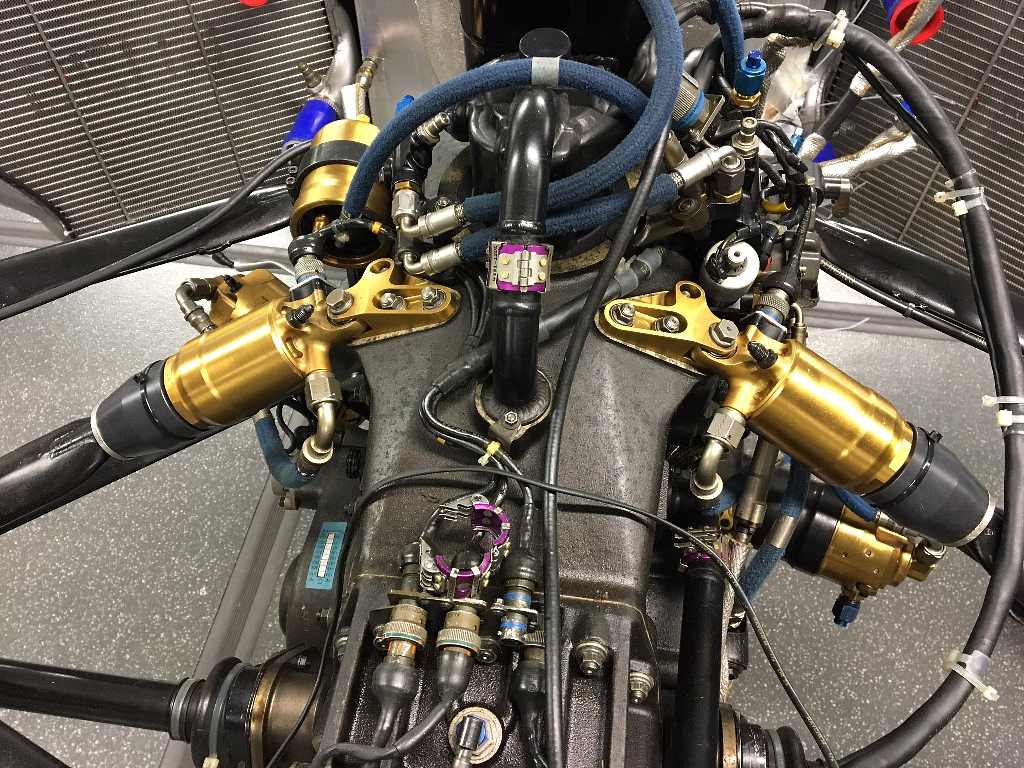

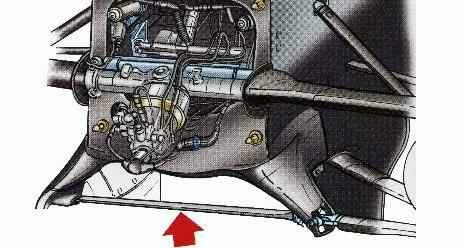

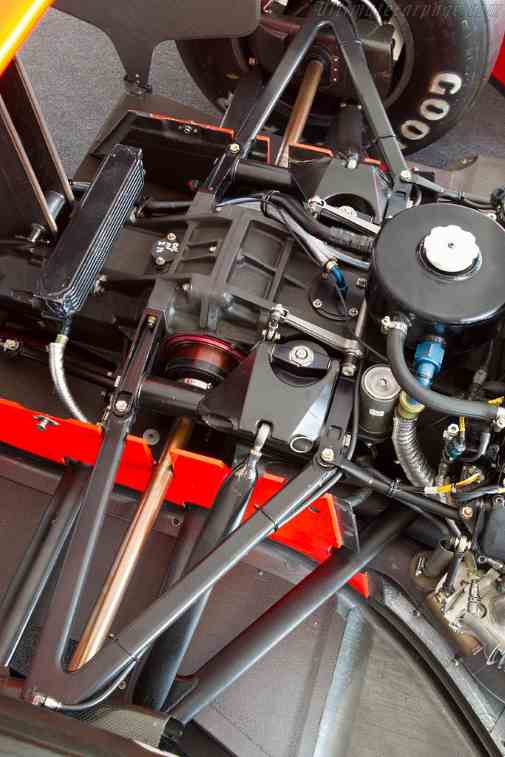

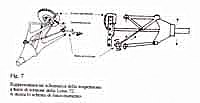

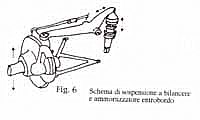

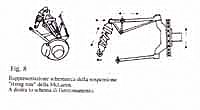

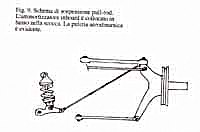

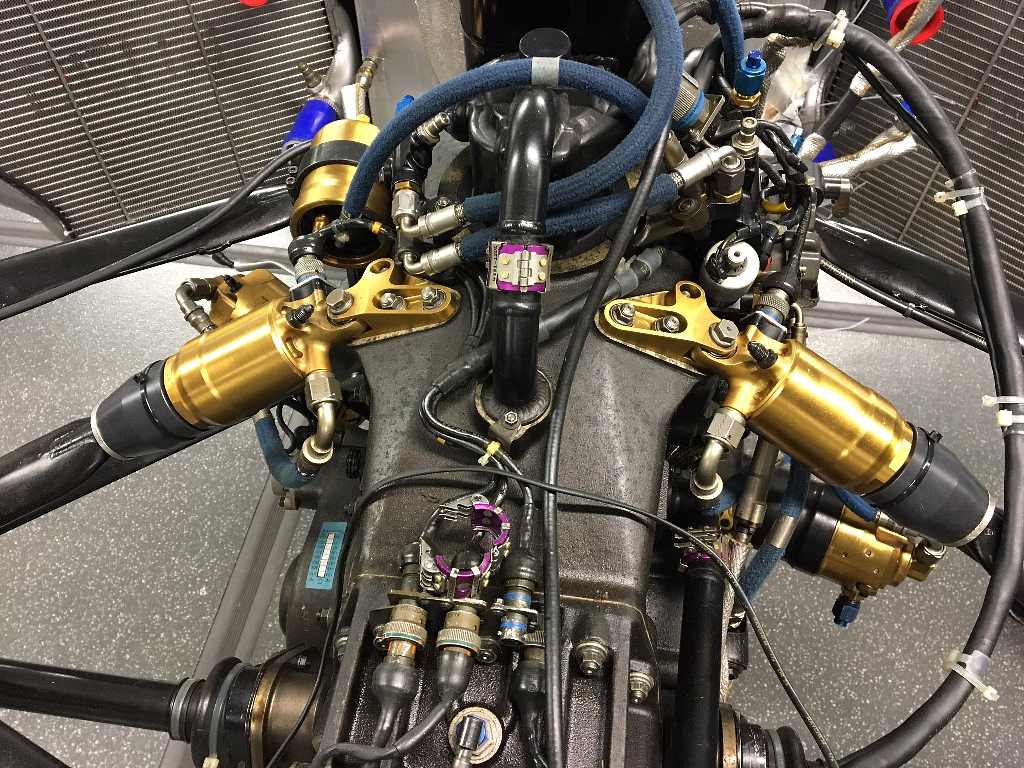

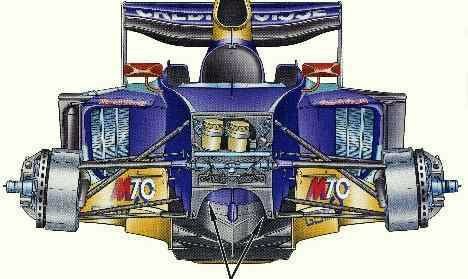

Questa scocca utilizzava sospensioni a ruote indipendenti con

trapezi sovrapposti e sistema a puntone di tipo pull-rod all'avantreno e

push-rod al retrotreno. Quest'ultima soluzione, insolita per l'epoca,

nasceva dall'esigenza di sollevare la posizione dei semialberi, in modo

da non alterare gli angoli di esercizio dei giunti, dato che la scocca

era molto bassa.

|

|

|

Durante la fase pre stagione fu testato anche un sistema di

sospensioni attive, che per questioni di affidabilità non fu però mai

utilizzato nei Gran Premi.

La vettura fu talmente dominante che non venne evoluta in troppi

pacchetti aerodinamici, salvo profili alari specifici per circuiti da

basso o alto carico aerodinamico come Monaco, Monza o Hockenheim.

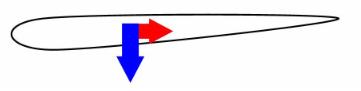

Una delle modifiche che più saltarono all'occhio fu l'eliminazione delle

prese d'aria delle turbine, perché si riteneva che creassero dei

vortici d'estremità che disturbavano i flussi d'aria sul profilo alare

posteriore.

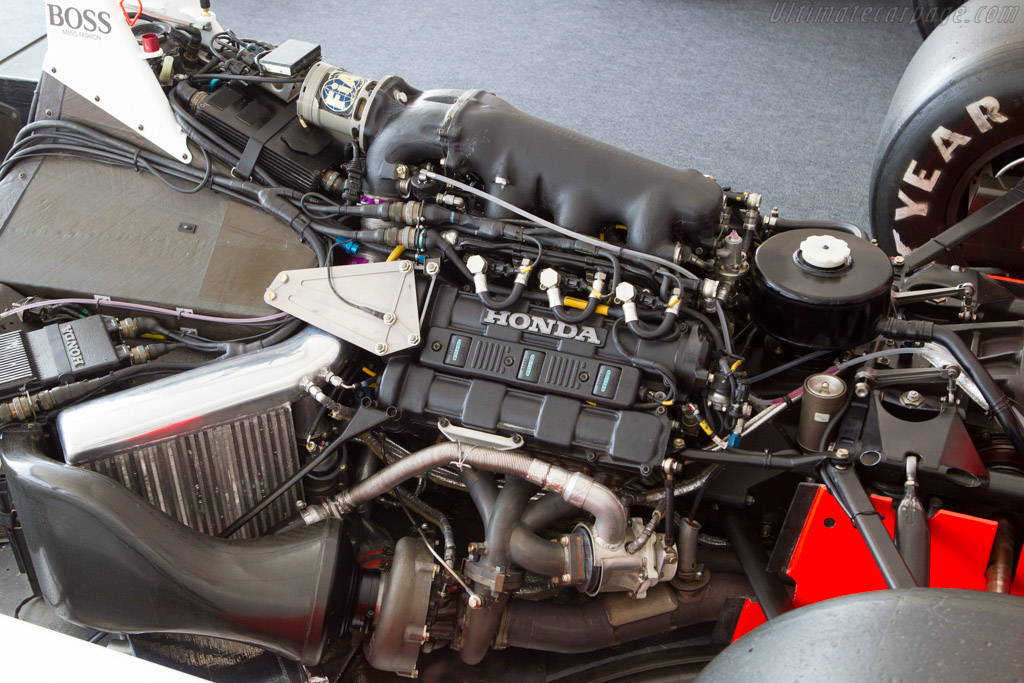

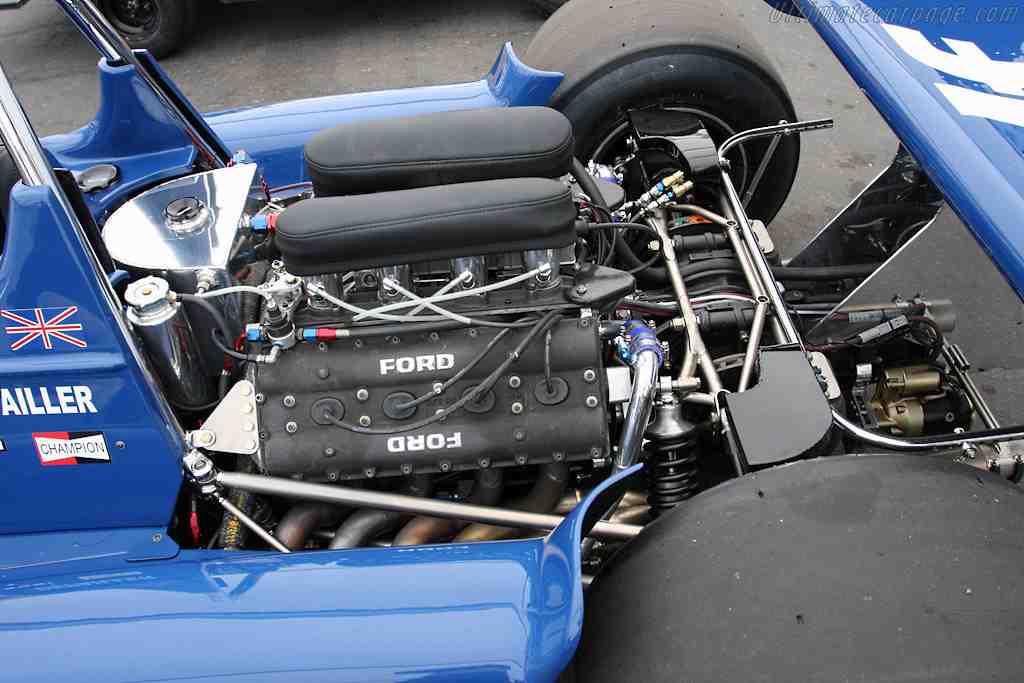

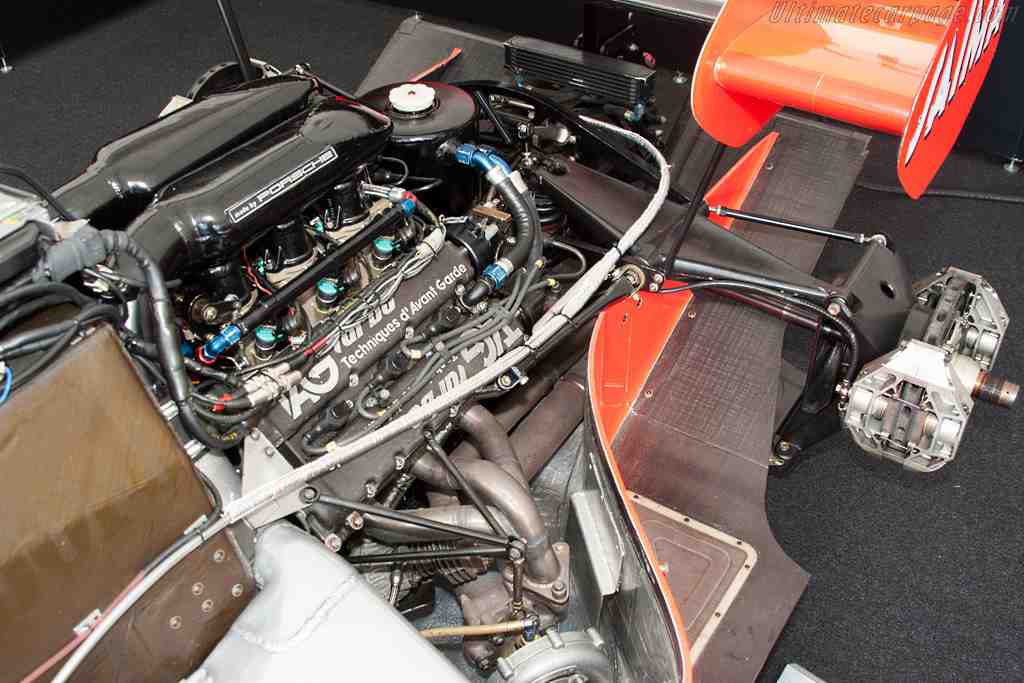

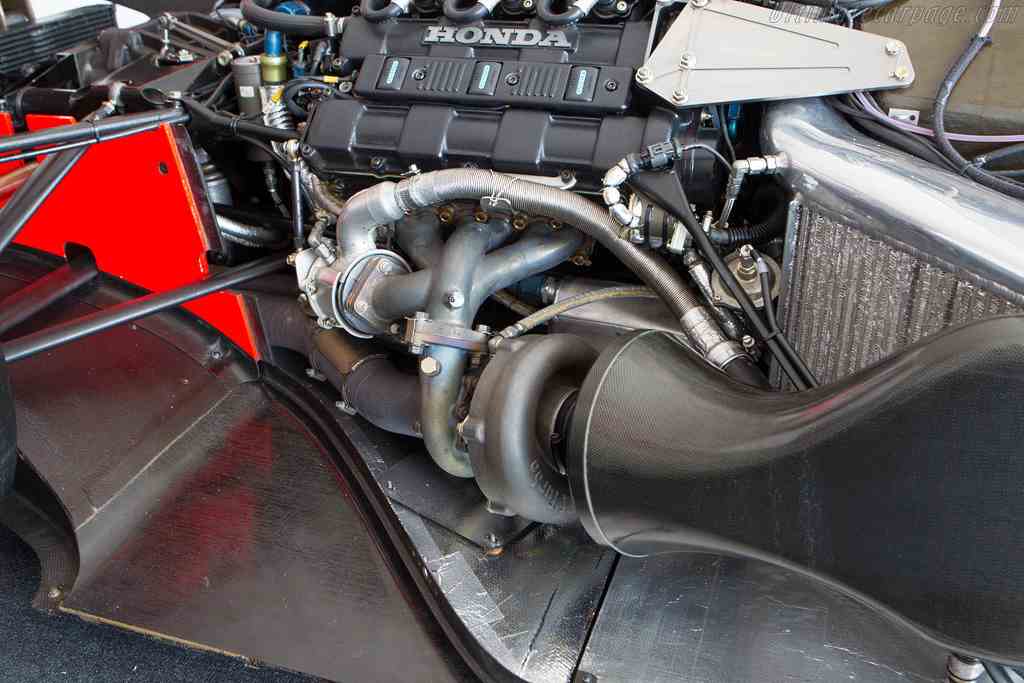

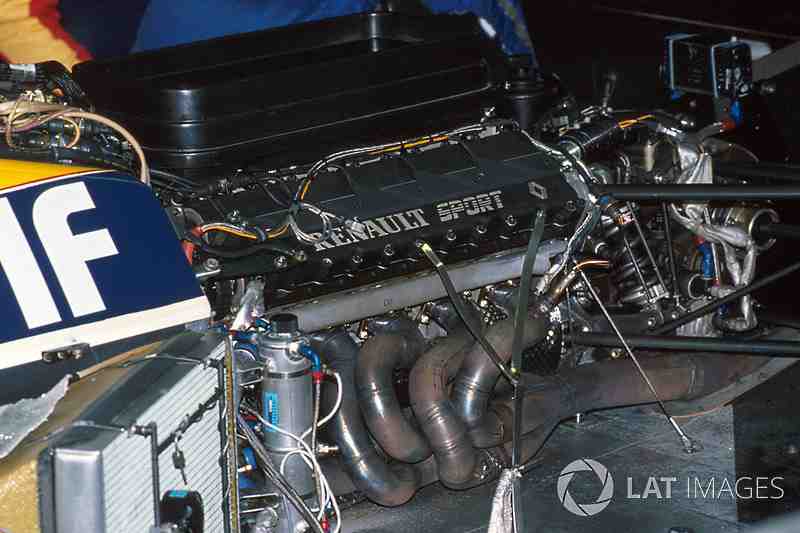

Il motore adoperato era l'Honda RA168-E, un V6 biturbo da circa

650 cavalli, ultima evoluzione del 6 cilindri giapponese che aveva

debuttato nell'83. L'unità fu rivista per ridurre drasticamente il

consumo di carburante dato che il regolamento imponeva una minor

capacità dei serbatoi, e per sfruttare meglio la potenza ai medi regimi

per via dell'altra restrizione sulla pressione di sovralimentazione,

passata da 4.0 a 2.5 bar.

Il cambio, abbastanza convenzionale, era un Weissmann a sei marce

più retromarcia, prodotto in collaborazione con la stessa McLaren e

montato longitudinalmente.

Ayrton Senna

Gran Premio del Canada 1988

|

Già nel corso della stagione 1987,

la McLaren aveva annunciato l'ingaggio di Ayrton Senna, proveniente

dalla Lotus, insieme alla fornitura dei motori Honda. In McLaren il

brasiliano avrebbe fatto coppia con il due volte campione del mondo

Alain Prost. Nella fase di sviluppo, grande attenzione venne posta

all'elettronica di gestione del motore, per l'ottimizzazione dei

consumi, e la vettura si presentò subito vincente, con un notevole

margine sulla concorrenza.

La stagione si sviluppò quindi sulla traccia di un dominio

incontrastato della McLaren. Dopo una prima fase favorevole a Prost,

Senna recuperò progressivamente, per poi passare in vantaggio alla fine

delle gare estive. L'unica corsa che la MP4/4 non vinse fu il Gran Premio d'Italia,

in cui Prost si ritirò a causa dell'unico problema meccanico incontrato

nella stagione, mentre Senna, al comando, si toccò con la Williams di Schlesser

alla prima variante, nel corso di un doppiaggio a pochi giri dal

termine. Dopo Monza Prost vinse due gare, riportandosi vicino, ma

vincendo in Giappone Senna guadagnò il titolo.

Al termine della stagione Prost aveva accumulato più punti totali, ma

Senna vinse grazie ai punti scartati dal pilota francese. Invece tutti i

punti erano validi per il mondiale costruttori, che la McLaren si

aggiudicò con un record di 199 punti.

|

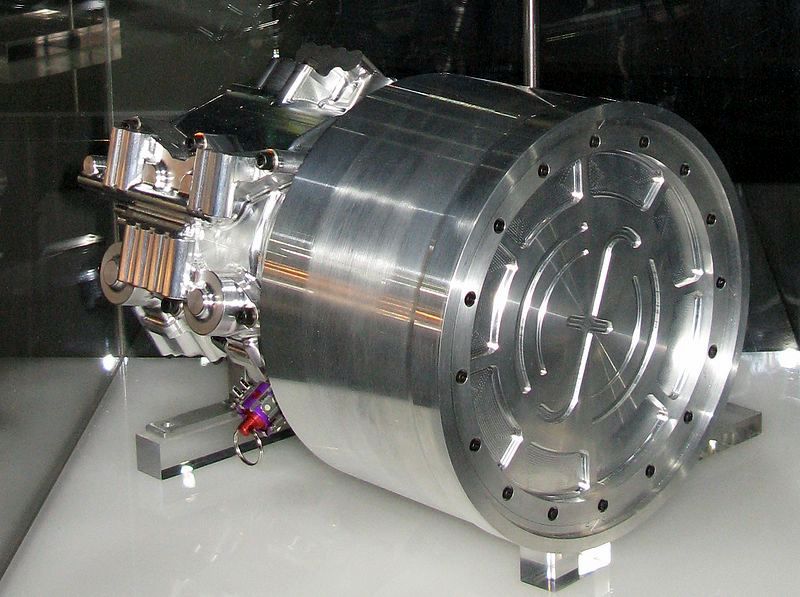

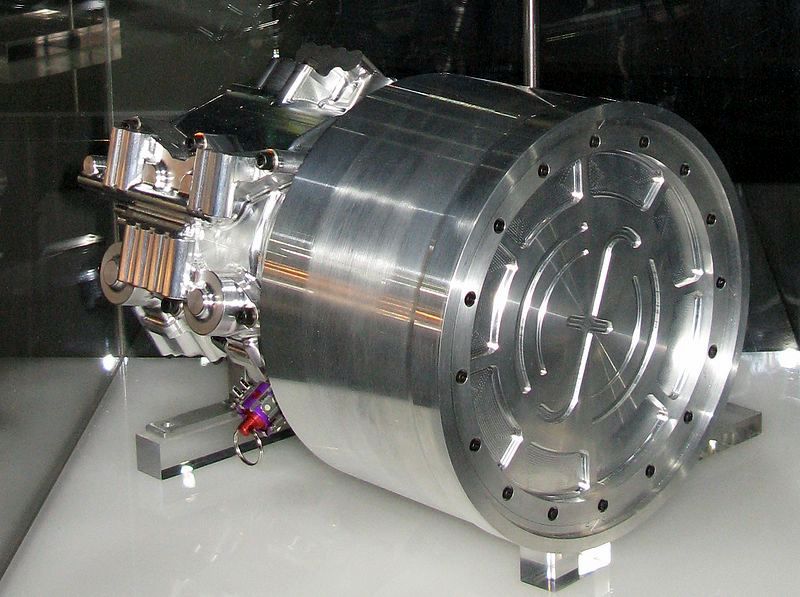

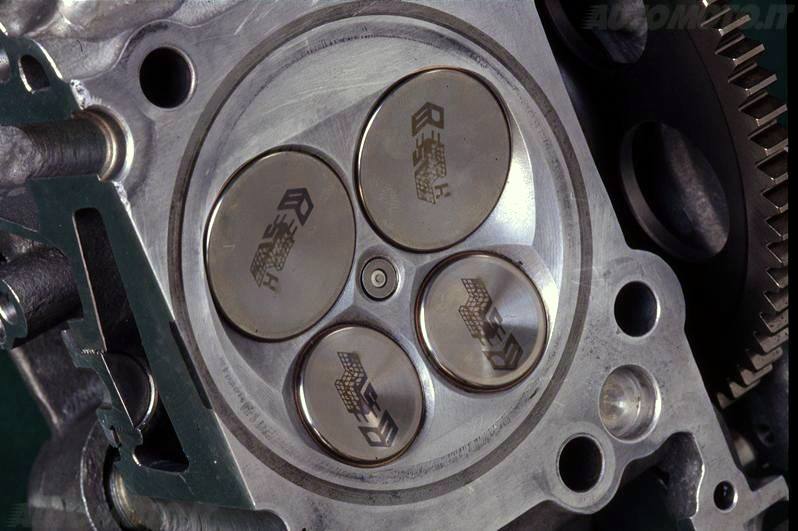

Il Flybrid Systems KERS introdotto in F1 dalla stagione 2009

Il KERS, acronimo di Kinetic Energy Recovery System (in italiano “sistema di recupero dell'energia cinetica”)

è un dispositivo elettromeccanico atto a recuperare parte

dell'energia cinetica di un veicolo durante la fase di frenata e a

trasformarla in energia meccanica o elettrica, nuovamente spendibile

per la trazione del veicolo o per l'alimentazione dei suoi dispositivi

elettrici.

|

|

Durante

la frenata di un veicolo, l'energia cinetica che deriva da tale

decelerazione è dispersa in calore per attrito del sistema

frenante. Tale energia può essere intercettata da un meccanismo

ad alto momento di inerzia come un volano oppure immagazzinata in un

accumulatore o una batteria e venire impiegata in un secondo momento,

per esempio in fase di accelerazione del veicolo o comunque quando si

abbia bisogno di una riserva di energia per aumentare le prestazioni

del mezzo.

Il sistema KERS è costituito da:

- un motore/dinamo (in corrente continua);

- un accumulatore di carica elettrica, in genere composto o da pile al litio, oppure supercondensatori o ancora batterie a volano;

- un sistema di controllo che permette di gestire il funzionamento del

dispositivo come motore oppure come dinamo a seconda delle necessità.

|

|

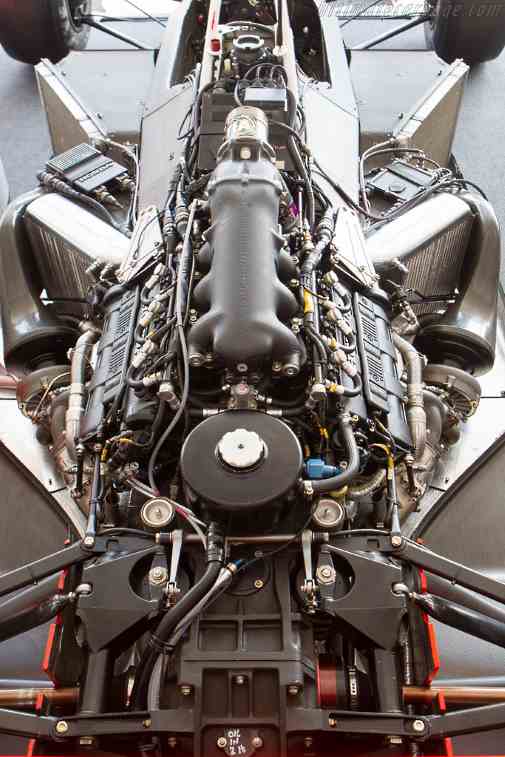

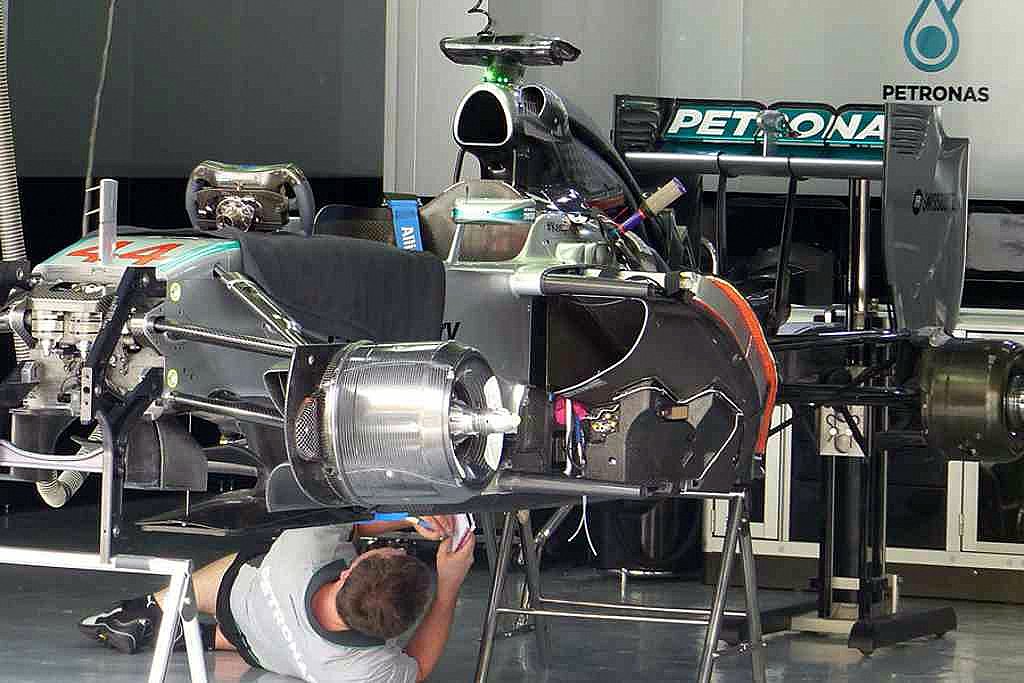

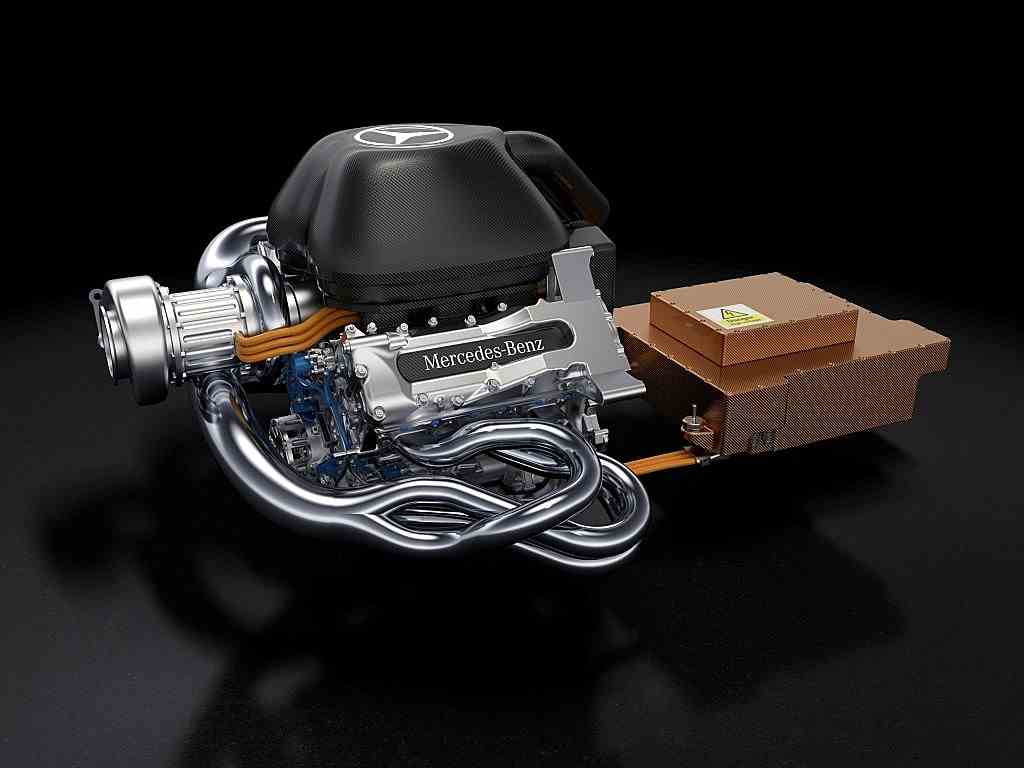

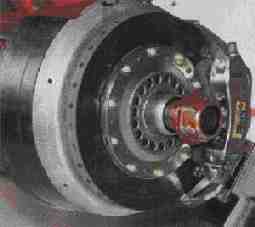

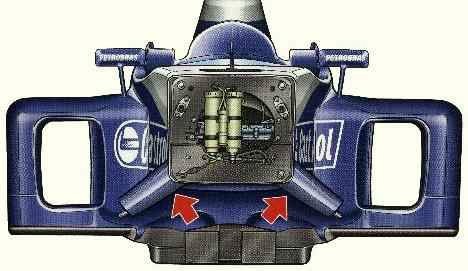

F1: come e perchè la Power Unit Mercedes è stata più performante

della concorrenza.

Italian Wheels poco tempo fa vi ha raccontato i motori turbo della F1:

i nuovi V6 ibridi hanno infatti rappresentato la più grande

novità regolamentare del 2014. Oggi vogliamo andare oltre, cercando di spiegare perchè alcuni motori (i Mercedes) hanno funzionato meglio di altri (i Ferrari ed i Renault).

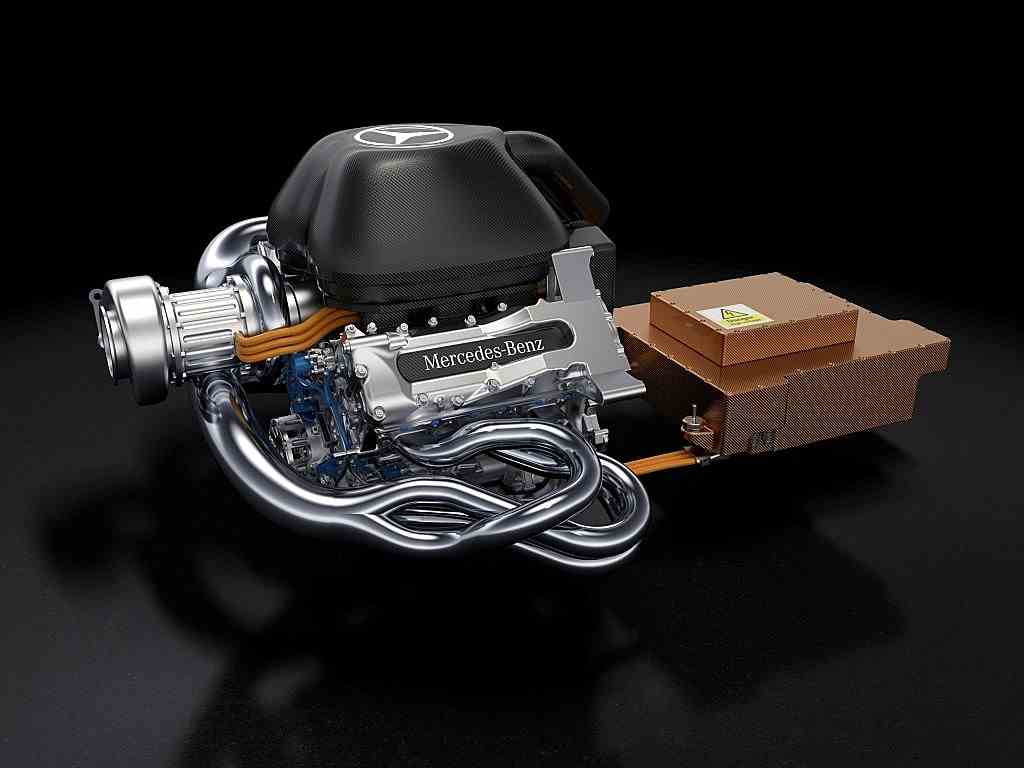

Ricordiamo, in maniera rapida, cosa dice il regolamento: i motori di tutte le F1 a partire dal 2014 dovranno essere dei V6 turbo di 1600 cc, affiancati da due motori elettrici, l’MGU – K e l’MGU – H. Quello che però il regolamento non dice, lasciando quindi carta bianca ai progettisti, è come disporre i vari elementi del motore turbo e come mettere in relazione la componente termica con quella ibrida. Ed è qui che i motoristi della casa di Stoccarda hanno fatto il colpaccio. A Brixworth, un piccolissimo centro del Northamptonshire, in Inghilterra, i motoristi Mercedes, sotto la guida di Andy Cowell, hanno dato vita ad uno dei propulsori più efficienti e vincenti della storia della F1: il Mercedes PU106A. Questo motore (o meglio, questa Power Unit) ha fatto scuola per molti aspetti.

|

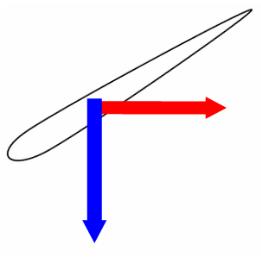

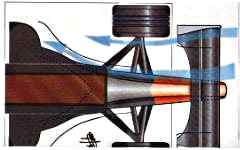

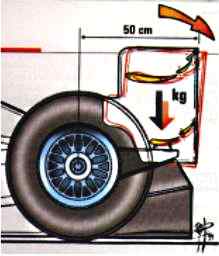

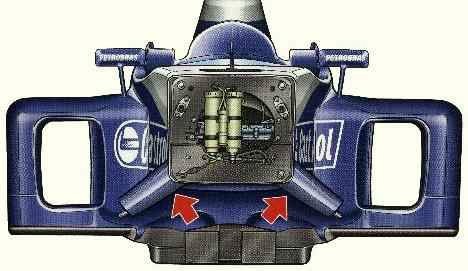

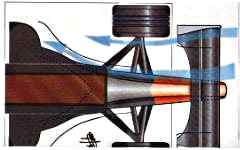

Il più importante in assoluto è stato la disposizione degli organi interni del motore: la PU Mercedes, infatti, ha la turbina separata dal compressore. La

turbina è posizionata nella parte posteriore del motore, dove

confluiscono gli scarichi, mentre il compressore è posto all’interno di uno scasso nel serbatoio dell’olio,

sito nella parte anteriore del V6. Questa distanza tra le due

componenti fondamentali del motore turbocompresso, ha fatto sì che la

PU106A riuscisse a gestire in maniera migliore le temperature: secondo

le leggi termodinamiche, più

è fresca l’aria in entrata, più calda è

l’aria di uscita, maggiore è il rendimento. In più, tale “anomalo” posizionamento ha permesso ai tecnici Mercedes di montare una turbina più grande della concorrenza,

e proprio da tale turbina venivano fuori i circa 80 cv in più che le

W05 Hybrid (e le altre vetture motorizzate con la PU106A) avevano

rispetto alle vetture equipaggiate con propulsori differenti.

Qualcuno potrebbe a questo punto chiedersi: ma una

turbina più grande non ha anche più inerzia, diventando

più difficile da muovere ai bassi regimi? Giustissimo,

rispondiamo noi. Ed è qui che entra in gioco la perfetta

efficienza dell’ MGU – H montato sulla PU106A.

Ricordate? Questo

motore elettrico si alimenta grazie al calore prodotto dai gas di

scarico, per poi sfruttare la potenza prodotta (circa 90 cv) per muovere

l’alberino di trasmissione che collega turbina e compressore, ovviando

così al turbolag. Ebbene, tale propulsore elettrico sul motore Mercedes funziona meglio che sugli altri: il trucco risiede negli scarichi. Gli scarichi della PU106A hanno infatti i

collettori molto corti, raggruppati in un involucro termicamente

schermato che permette una minore dispersione del calore, a tutto

vantaggio dell’efficienza del suddetto MGU – H.

Il risultato, oltre ad una maggiore potenza massima, è stato l’avere una incredibile disponibilità della coppia motrice, a qualsiasi regime, che

permetteva alle W05 Hybrid di trarre vantaggio anche in uscita dalle

curve lente, quelle in cui teoricamente la turbina più grande avrebbe

dovuto essere un handicap; oltretutto, grazie a questa quantità di

coppia, parti meccaniche importanti (come il cambio) venivano utilizzate e sollecitate di meno. L’unico

problema che i tecnici Mercedes hanno dovuto affrontare – e che poi

hanno risolto in maniera più che brillante – è stato la maggiore fragilità dell’albero di trasmissione tra turbina e compressore:

essendo infatti le due componenti più distanti, le vibrazioni prodotte

dal V6 avrebbero potuto portare al danneggiamento o alla rottura

dell’albero, compromettendo il motore. Ecco quindi che a Brixworth hanno

deciso di inserire dei tiranti di irrigidimento all’interno del V6, rendendolo più stabile.

|

|

Ferrari F14 T

La Ferrari F14 T è la sessantesima monoposto costruita dalla casa automobilistica Ferrari per partecipare

al campionato mondiale di Formula 1 2014.

Identificata, durante lo sviluppo, con il codice interno 665 sostituisce la F138, che aveva disputato la stagione 2013

del campionato mondiale di Formula 1.

|

|

Fernando Alonso - Ferrari - 2014 Monaco Grand Prix

|

|

|

La PU Ferrari (la 059/3),

a dispetto dei magrissimi risultati ottenuti, era anch’essa innovativa.

Sono state 3 le scelte inedite compiute dai motoristi Ferrari: l’avanzamento

del motore termico; la collocazione dello scambiatore di calore

all’interno della V dei cilindri; la disposizione del serbatoio

dell’olio. Tutte queste scelte sono state fatte per cercare di ottenere un’aerodinamica estrema al retrotreno, che

infatti risultava essere particolarmente allungato: ciò avrebbe dovuto

permettere al diffusore e alla zona della Coca – Cola di essere più

efficienti. |

Questa sistemazione ardita dei suddetti componenti ha però

irrimediabilmente compromesso l’efficienza della Power Unit: la politica

del “risparmiare spazio al retrotreno” ha infatti portato all’adozione

di una turbina di dimensioni minori rispetto a quella della PU Mercedes, a tutto discapito della potenza generata dal motore termico.

Kimi

Räikkönen alla guida della monoposto sul circuito di

Shanghai; si nota l'ampia sezione nera che contraddistingue la

livrea della F14 T.

Presentata

il 25 gennaio 2014 sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari, il nome

F14 T è stato scelto dai tifosi, attraverso un sondaggio effettuato online sul sito web della casa.

Rispetto ai canoni stilistici delle monoposto di Maranello, la livrea

della F14 T mostra, abbinato allo storico rosso corsa, un più ampio uso

del nero, che in questa stagione, oltre a lambire la parte inferiore

della vettura come già accadeva sulla F138, copre adesso anche tutta la

zona del retrotreno;

l'uso di tale colore ha un duplice funzione, ovvero sia migliorare la

leggibilità dei marchi degli sponsor tecnici, sia celare alla vista le

soluzioni tecniche adottate dalla Ferrari in questo ambito della

macchina.

Le due sezioni rossonere della carrozzeria sono inoltre separate da una

sottile striscia tricolore. Inserti bianchi sono infine appannaggio

dell'alettone anteriore nonché dei deviatori di flusso posti davanti

alle pance laterali.

Per la prima volta nella storia della Formula 1, vengono utilizzati

numeri personalizzati per ciascun pilota. Fernando Alonso optò per il

14, numero con cui gareggiò nei kart, mentre Kimi Räikkönen scelse il 7. |

|

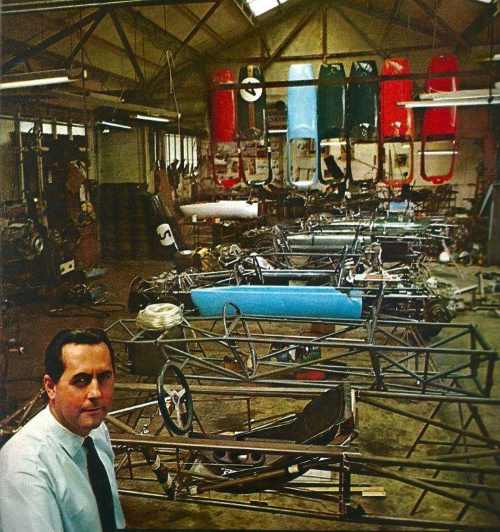

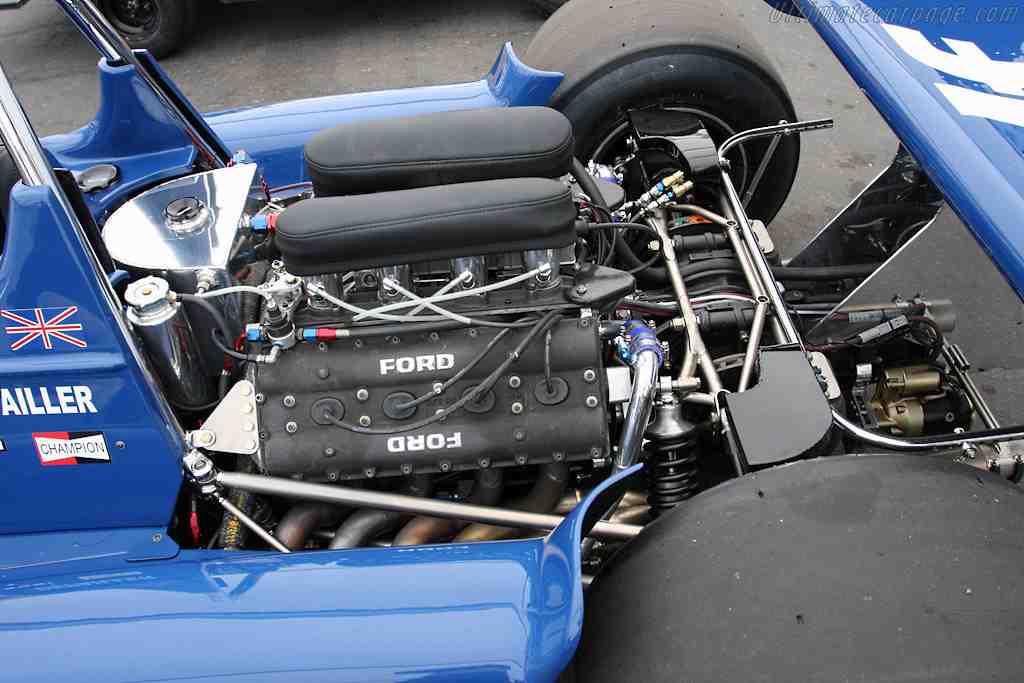

Lotus 81

Elio De Angelis, Lotus 81, 1980 Gran Premio di Monaco

La Lotus 81 è una vettura di Formula 1 costruita dal team Lotus per la stagione 1980.

|

|

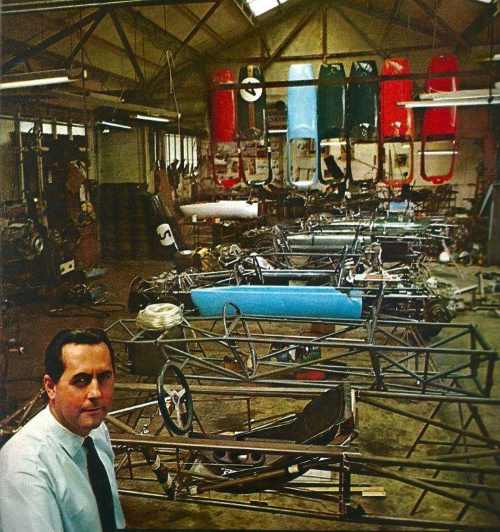

Progettata da Colin Chapman e Martin Ogilvie,

questa vettura aveva un disegno abbastanza tradizionale (a differenza

di altre Lotus); spinta dal tradizionale Ford Cosworth DFV 3.0 V8, era

una tipica vettura ad effetto-suolo. Pur garantendo parecchia deportanza, subiva troppo le sconnessioni in pista. Per tale ragione Chapman decise di sviluppare l'innovativa Lotus 88 a doppio telaio.

|

|

1980

- La Lotus 81 debuttò con alla guida il confermato Mario Andretti e il

neo-arrivato Elio De Angelis. Dal Gran Premio d'Austria venne schierata

la versione B, affidando una terza vettura all'esordiente Nigel Mansell.

Il miglior risultato in gara fu il secondo posto colto da Elio De

Angelis nel Gran Premio del Brasile,

seconda gara della stagione. I ritiri furono frequenti. In totale, il

team conquistò 14 punti iridati ed il quinto posto nel campionato

costruttori.

|

|

1981 - La

Lotus 81 venne impiegata anche nella prima parte della stagione 1981

nella versione B, affidata alla coppia formata da Elio De Angelis e

Nigel Mansell. I risultati furono due quinti ed un sesto posto con De

Angelis più un terzo posto con Mansell nel Gran Premio del Belgio.

Nell'intento della scuderia avrebbe dovuto essere sostituita dalla

Lotus 88, che però non fu considerata conforme ai regolamenti e venne

infine rimpiazzata dalla Lotus 87.

|

Tecnica :

I segreti del motore a scoppio

|

Come è fatto e come

funziona

|

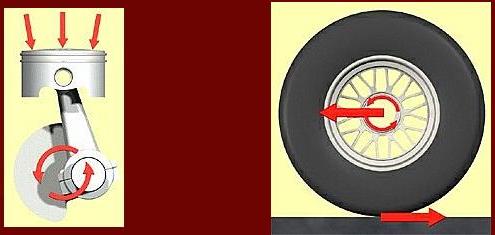

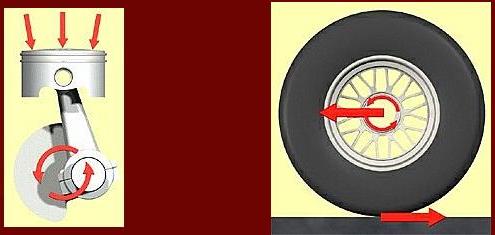

Un motore a scoppio (ma più

correttamente andrebbe chiamato "motore a combustione interna"

o "motore alternativo endotermico") è essenzialmente

composto da 3 organi meccanici in movimento :

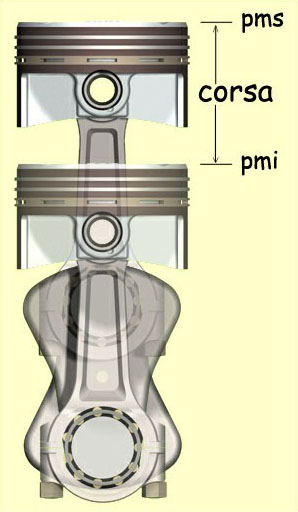

Il pistone

E' un oggetto di forma

generalmente cilindrica, che

scorre dentro un'altro (il Cilindro), ed il suo movimento è quello

di andare su e giù.

L'albero a gomiti

Ha la duplice funzione di trasformare il moto alternativo (in su e

giù) del pistone in quello rotatorio e di portare il moto verso il

cambio e poi alle ruote .

La biella

E' un'organo di collegamento che permette di unire il

pistone con l'albero a gomiti e di trasmettere le forze.

In pratica questi tre organi

meccanici hanno lo scopo di trasformare un moto rettilineo

alternato (quello del pistone) in un moto rotatorio (quello

dell'albero) per sfruttare l'energia dovuta allo scoppio della

benzina e per fare un'altra serie di funzioni che vedremo in

seguito.

|

|

|

Esistono poi altri importanti

componenti :

Cilindro :

La parte in cui scorre il

pistone. Praticamente un grosso Foro.

Testa :

E' la parte superiore che chiude il cilindro.

Camera di scoppio

o di combustione :

E' la parte superiore del cilindro cioè lo spazio che rimane tra

la testa ed il pistone quando questo è nella posizione più

elevata. E' la zona in cui avviene

la combustione della benzina e dell'aria.

Carter o

Basamento :

E' generalmente la struttura che

circonda e sostiene tutti gli altri organi meccanici e che

comprende i cilindri.

Cielo del pistone :

E' la parte superiore del pistone, quella a arriva a sfiorare la

testa e sulla cui superficie avviene la combustione.

Fasce

: Sono delle guarnizioni che garantiscono la tenuta dei

gas, e limitano l'usura tra pistone e cilindro.

Bilanciere :

E' una massa che fa parte dell'albero che ha lo scopo di

equilibrare il motore, cioè di ridurre le vibrazioni.

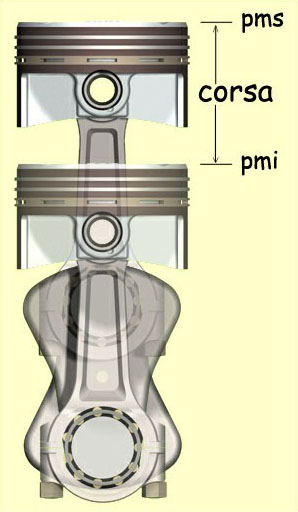

E'

necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un

motore. E'

necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un

motore.

(D) Alesaggio:

Il diametro del pistone

(C) Corsa :

Lo spostamento verticale che compie il pistone nel suo movimento.

E' anche il doppio della distanza tra dove è collegata la biella

all'albero e l'asse di rotazione dell'albero stesso.

(S) Sezione del cilindro :

é l'area della sezione del cilindro, cioè l'area del cerchio che

ha per diametro l'alesaggio. Infatti si ha che S =

p

D2

(V) Cilindrata :

Il volume spazzato dal pistone nel suo movimento. E' semplicemente

la sezione del cilindro per la corsa

[

]. ].

(Pms) Punto morto superiore :

E' la poszione più alto che raggiunge il pistone nel suo moto (la

biella è perfettamente verticale e il pistone è fermo e sfiora la

testa)

(Pmi) Punto morto

inferiore : E' il punto più

basso che raggiunge il pistone nel suo moto (la biella è

perfettamente verticale e il pistone è fermo)

(r) Rappoto di

compressione : E' il rapporto

tra il volume della camara di scoppio e quello della cilindrata ,

diviso per la cilindrata. r = ( Vc + V ) / V

(RPM) Numero di giri al

minuto : E' la velocità di

rotazione dell'albero motore.

(Z) Numero di cilindri

: Va da 1 (monocilindrico) a

più di 12 (pluricilindrici)

Un paio di definizioni :

Quadri [ C=D ] :

Si chiamano così quei motori che hanno la corsa e l'alesaggio

uguali.

Super quadri [ D>C ] :

Quei motori in cui l'alesaggio è più lungo della corsa .

A corsa lunga [ C>D ] :

Quei motori con la corsa maggiore dell'alesaggio .

Rapporto corsa alesaggio [

C/D ] : Se è minore di 1

significa che il motore è super quadro, se uguale a 1 che è quadro

e se maggiore di 1 che è a corsa lunga.

|

|

I

motori di cui parleremo sono i

4Tempi, che oltre agli organi meccanici precedentemente

descritti, hanno un'ulteriore serie di organi meccanici che

svolgono compiti ausiliari, ma indispensabili al

funzionamento del

motore stesso.

|

In

estrema sintesi, il motore a scoppio funziona perché la benzina,

si mischia con l'aria ambiente che fornisce l'ossigeno necessario alla

combustione, entra nel cilindro, scoppia, cioè brucia

violentemente e fornisce la pressione necessaria a

spingere il pistone, il quale porta in rotazione l'albero a

gomiti, e da questo, per mezzo di vari organi meccanici, come

cambio e trasmissione, la

potenza arriva alle gomme e il veicolo avanza. Ovviamente queste

fasi avvengono grazie a precisi

organi meccanici che svolgono precisi compiti. Nella camera di

scoppio, avvengono, le seguenti operazioni : aspirazione,

compressione scoppio e scarico.

|

|

|

|

|

Condotto d'Aspirazione

E' il condotto da cui entra

la carica fresca, cioè la miscela di aria e benzina ancora

non bruciata. Infatti a monte della camera di scoppio esiste

un dispositivo che succhia la benzina dal serbatoio e l'aria

dall'ambiente esterno e li miscela in parti ben definite.

Questo dispositivo può essere un carburatore o un sistema di

iniezione.

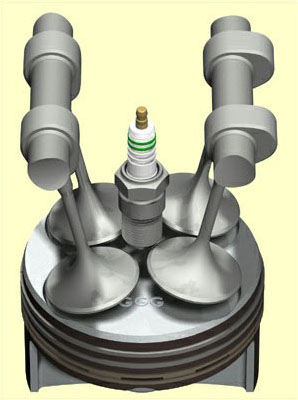

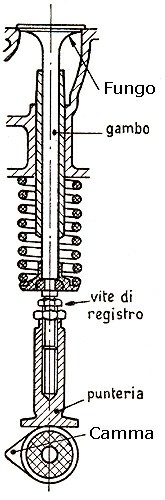

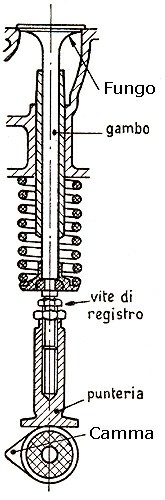

Valvola d'Aspirazione :

La miscela d'aria e benzina

deve entrare nella camera di combustione solo nel momento

giusto e per un periodo di tempo prestabilito. Per questo

esiste una valvola, che apre e chiude, il condotto

d'aspirazione regolando, quindi, come un rubinetto il flusso

della miscela. Nei motori a 4Tempi, vengono usate usualmente

valvole a fungo, chiamate così per via della sua

caratteristica forma. Le valvole sono comandate dall'albero

a camme.

Albero a camme di aspirazione :

E' un' albero parallelo a quello a gomiti, normalmente posto

sopra la camera di scoppio (come in schema), che prende la

rotazione dall'albero motore stesso, e gira solidale con

esso. Su questo albero sono ricavate le camme, cioè dei

profili eccentrici che girando spingono il piattello della

valvola su e giù , secondo una precisa regola che dipende

dalla forma stessa della camma . Poiché le camme sono legate

all'albero motore è ovvio che se il motore sale di giri

anche l'albero a camme sale di giri e così anche la valvola

d'aspirazione apre e chiude il condotto più velocemente. In

questo modo tutto funziona a qualsiasi regime di rotazione ,

perché ogni operazione accelera o decelera con il motore

stesso.

Condotto di scarico :

E' equivalente a quello di

aspirazione , ma a differenza di questo serve ad espellere i fumi

di scarico , cioè quello che rimane dalla combustione della miscela bruciata, e conduce fino alla

marmitta.

|

|

Valvola di scarico :

E' equivalente a quella di

aspirazione, solo che regola l'apertura e la chiusura del condotto

di scarico.

Albero a camme di

scarico :

E' equivalente a quello di aspirazione, solo che imprime alla

valvola di scarico, dei tempi di apertura diversi da quelli di

aspirazione.

Candela :

I motori a scoppio , che vanno a benzina si chiamano anche ad

accensione comandata perchè l'esplosione del carburante è

dovuto ad una scintilla, che si innesca perchè della corrente

passa nello spazio tra due elettrodi. L'organo che regola lo scoppio e che genera la

scintilla è la candela, che normalmente è unica e posta verticale

al centro della camera di scoppio. La quantità di corrente e il momento della

scintilla è regolato da organi meccanici o elettronici che

prendono il movimento dallo stesso motore , garantendo anche in

questo caso, il sincronismo tra la velocità di rotazione del

motore e l'accensione.

|

|

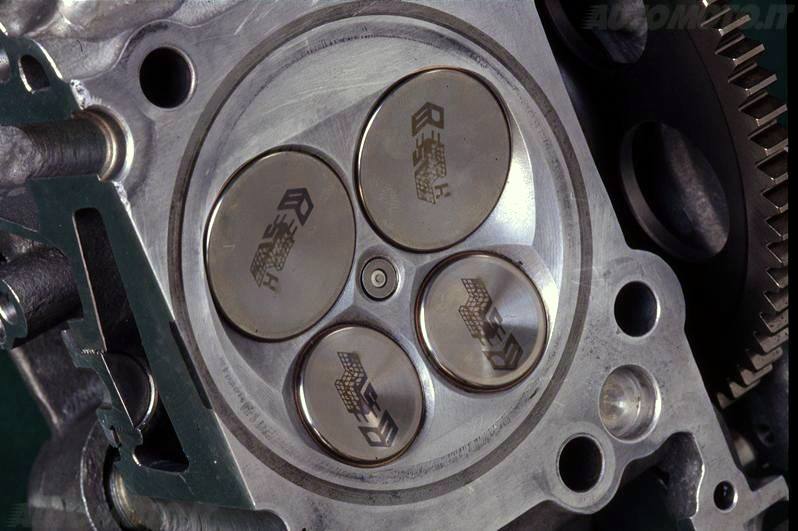

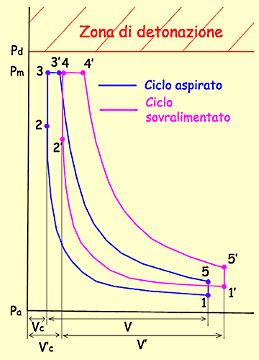

La testa e la camera di

combustione :

La testa è uno delle parti

più importante

per un propulsore, sulla quale più si lavora in fase di

progetto. Infatti, la

maggior parte delle azioni che avvengono in un motore e

dalle

quali dipendono le prestazioni, si sviluppano proprio

nella

camera di combustione. Quindi la sua geometria può

migliorare

sensibilmente le prestazioni e dare

caratteristiche specifiche al propulsore. Infatti sulla

testa,

da una parte ci sono tutti gli organi atti alla

distribuzione, cioè tutti quegli organi che servono a far

entrare ed

uscire il carburante, i gas freschi e quelli combusti,

mentre dall'altra la zona che rimane libera quando il pistone è al pms,

cioè la camera

di combustione, la quale condiziona in modo molto

significativo la

combustione e quindi la capacità di generare la potenza

che serve

a spingere il veicolo. In particolare il disegno della

camera di

combustione deve porsi come obbiettivo quello di ottenere

un veloce

processo di combustione, un elevato riempimento di

carburante e

minimizzare le perdite di calore attraverso le pareti.

Ovviamente nella storia dei motori a scoppio, i progettisti si

sono sbizzarriti, producendo teste delle forme e delle geometrie

estremamente varie, anche se oggi per vari motivi, i tipi di testa

più diffusi, per i motori a benzina, sono sostanzialmente quattro.

E' riportato di seguito lo schema delle quattro teste più

diffuse e di un'altra serie di teste delle forme molto curiose.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a) EMISFERICA

: Offre buoni riempimenti ed elevate

prestazioni;

b) A CUNEO o TRIANGOLARE

: Limita l'effetto della detonazione e produce molta

turbolenza, cosa che favorisce la velocità di combustione;

c) A TAZZA

: Camera molto compatta, bassi consumi

e basse emissioni inquinanti;

d) A TETTO

: Con quattro valvole, permette di ottenere alte

potenze specifiche e resistenza alla detonazione.

|

|

|

|

|

I pluricilindri:

I motori reali sono nella

maggior parte dei casi composti da un numero di cilindri

superiori a uno. Le piccole utilitarie di solito hanno 4

cilindri in linea, mentre le vetture più raffinate hanno 8,

10 o 12 cilindri. Non esiste un limite teorico al numero

massimo di cilindri che si possono accoppiare per fare un

motore, ma la storia testimonia che è difficile e inutile

superare i 16.

|

Le

configurazioni con cui accoppiare i vari cilindri sono le

più varie. La più semplice è quella dei motori "in

linea" (a), in cui l'albero a gomiti è comune a tutti i

cilindri, e i vari pistoni, bielle, teste sono disposti l'uno

accanto all'altro. Già più complessi ma ugualmente diffusi

sono i motori a "V" (c), in cui c'è sempre un solo albero ma i

pistoni oltre ad essere accanto all'altro sono su due file

distinte ed inclinate di un certo angolo (spesso 90 o

60). Esistono poi altri tipi di motori, molto meno diffusi,

i cui schemi si vedono in figura. Tra questi ricordo in

particolare il Boxter (f) e i motori stellari (m) impiegati

specialmente agli albori dell'aviazione (ad esempio il barone

rosso nella seconda guerra mondiale)

|

Funzionamento del motore

|

|

Aspirazione , compressione , scoppio ,

espansione e scarico ...

queste sono le parole della formula magica che fa funzionare un

motore! Infatti un 4Tempi, come quello di cui mi accingo a

spiegarvi, compie queste quattro fasi ogni due giri dell'albero a

gomiti e ripete queste quattro fasi di continuo molte decine di

volte al secondo. Cioè ogni volta che il motore compie queste

quattro fasi torna nelle condizioni di partenza e può

ricominciare. Tutto quello che succede tra l'inizio e il momento

in cui il motore torna nelle stesso condizioni di partenza si

chiama, nel complesso, CICLO. E' ovvio che le fasi principali del

ciclo siano proprio aspirazione, compressione, scoppio, espansine

e scarico.E' importante accennare al fatto che il motore a scoppio

è una macchina che serve a realizzare proprio questo ciclo. Per i

motori a benzina esiste un ciclo di riferimento teorico noto col

nome di OTTO, mentre nei motori a gasolio il ciclo di riferimento

è quello DIESEL. I cicli OTTO e DIESEL sono due tipi particolari

di cicli termodinamici , che prendono il nome dagli studiosi che

li idearono. Ovviamente un motore è tanto migliore quanto più

riesce ad avvicinarsi alla teoria, cioè quanto più riesce ad

avvicinarsi ad un ciclo OTTO o DIESEL. |

|

|

Per cominciare si può pensare di

partire nel momento in cui il pistone è nel punto morto

superiore e le valvole sono chiuse. In pratica, siamo

nell'istante in cui il pistone è salito fino al suo massimo e

sta per scendere. Se le valvole rimanessero ferme, è ovvio che

il pistone scenderebbe facendo solo espandere quel poco gas

che rimane nella parte superiore del cilindro e continuando in

questo modo,

l'unico effetto sarebbe quello di frullare il gas senza

generare nemmeno un Cv, anzi si fermerebbe subito. Con

riferimento alle immagini, possiamo per semplicità immaginare che l'albero a

gomiti e quelli a camme, girino in senso antiorario. La loro

velocità è differente, in particolare ogni due giri dell'albero a

gomiti le camme ne compiono uno solo. |

|

ASPIRAZIONE

La prima cosa che deve succedere

nel motore è quella di far entrare l'aria e la benzina, cioè

la fonte dell'energia del motore. Quindi è necessario che si

apra la valvola di aspirazione e che il pistone scendendo

richiami dal condotto di aspirazione la miscela. Così accade e

il pistone percorre tutto il tragitto dal Pms al Pmi, con la

valvola del condotto di aspirazione completamente aperto,

riempiendo completamente di miscela fresca.

|

|

COMPRESSIONE

Appena il pistone raggiunge il

punto morto inferiore, il pistone si ferma di nuovo, e

ricomincia a salire e comprime i gas. Per evitare che la

miscela appena entrata riesca dal condotto di aspirazione, è

necessario che la valvola di aspirazione si chiuda. Il pistone

quindi comprime tutto il volume di gas che era presente nel

cilidro, schicciandolo in quella piccola parte di spazio

rimasta libera tra il cielo del pistone e la testa del

cilindro. In genere , il rapporto di compressione, cioè il

rapporto tra il volume iniziale e quello finale della

compressione, è intorno a 1:10 , con valori che arrivano

vicini a 1:20 per i motori più prestazionali. |

|

SCOPPIO

Una volta raggiunto il punto

morto superiore, la benzina e l'aria sono al massimo della

compressione e sono tutte contenute in un piccolo spazio

intorno alla candela. E' facile immaginare che se si fa

passare corrente sulla candela, si genera una scintilla che fa

prendere fuoco al gas. Precisamente si dovrebbe dire che

esplode, cioè il volume dei gas incrementano di migliaia di

volte generando una pressione incredibile che va a spingere il

pistone verso il basso, ed è questa pressione che tramite la

biella e l'albero a gomiti si trasforma nella potenza utile

che fa avanzare il veicolo. |

|

ESPANSIONE

Immediatamente dopo lo scoppio,

la pressione dei gas spingono il pistone verso il basso fino a

che il pistone è nel Pmi in cui tutta l'energia dei gas si è

convertita in potenza utile. E' importante far notare

come di tutto il motore l'unica fase utile sia questa. Tutto

il resto è al traino cioè tutte le altri fasi usano parte di

questa energia per funzionare e non la rendono disponibile per

spostare il veicolo.

|

|

SCARICO

A questo punto il pistone ha

raggiunto il Pmi, l'energia rilasciata dall'esplosione ha

quasi esaurito la sua energia e il pistone è pronto a

risalire. Inizia così la fase di scarico. Lo scopo di questa

fase è quella di espellere i gas combusti per poter riportare

il motore nelle condizioni iniziali, cioè di chiudere il

ciclo, per poi ricominciare da capo. Per far questo si apre la

valvola di scarico, e il pistone nella sua risalita spinge

fuori il gas combusto, che così si dirigono verso la marmitta.

Quando il pistone arriva al Pms, tutti i gas sono stati

espulsi, si chiude la valvola di scarico, si apre quella di

aspirazione e siamo pronti a ricominciare a immettere nuova

miscela fresca.

|

Ecco un'altro modo per

visualizzare tutte insieme le fasi che compie il motore

ogni due giri dell'albero motore.

|

|

Approfondimento :

L'avviamento

Da come vi ho messo le cose, sembra

che sia l'albero, spinto da una forza immaginaria, a trascinare il

motore nel suo movimento, invece è il motore che fornisce

l'energia. In realtà, come noto, che il motore a scoppio ha

bisogno di essere messo in moto dall'esterno e che solo quando è

partito riesce ad auto sostentarsi. Le macchine di inizio secolo

avevano la manovella che usciva dal cofano e dovevano essere

azionate a mano, oggi tutte le vetture di serie hanno un motorino

elettrico, quelle da corsa per risparmiare sul peso sono messe in

moto dall'esterno con un altro motore o spinte (come le moto da Gp).

Quando poi i motori sono stati avviati è l'inerzia del motore

stesso che fa andare avanti le cose ... in pratica nella fase di

scoppio parte dell'energia sviluppata fa accelerare gli organi

meccanici, che poi rallentano nelle altre fasi e permettono che

tutto funzioni . In più per aumentare l'inerzia del motore e per

rendere le fasi più regolari (meno vibrazioni) si aggiunge un

volano cioè un pesante disco che ruota insieme all'albero a

gomiti.

Approfondimento : Gli

anticipi delle valvole

Vorrei introdurre un aspetto

importante sul reale funzionamento dell'aspirazione e scarico, che

è presente in ogni motore. Voglio parlare degli anticipi delle

valvole.

E'

facile immaginare come qualsiasi azione non avvenga perfettamente

istantaneamente, cioè richieda un certo tempo magari breve ma non

nullo. Anche aprire e chiudere le valvole richiede un tempo non

nullo. Dalla spiegazione che vi ho scritto sopra, sembra che le

valvole rimangano chiuse, poi improvvisamente nel momento in cui

il pistone passa dal Pms o Pmi le valvole istantaneamente

percorrono tutto il loro spostamento posizionandosi nella

posizione di apertura e rimangano in tale condizione fino alla

fine della fase nella quale tornano in posizione di chiusura.

Questo

nella realtà non può avvenire e quello che si riesce a fare è di

far muovere la valvola in un tempo che è paragonabile con il tempo

di una fase, cioè significa che in un quarto del ciclo. Quindi se

si fa cominciare l'alzata della valvola nel Pms e si impone la

chiusura nel Pmi si ha che la valvola non è perfettamente aperta

durante la fase ma all'inizio sarà socchiusa, sarà completamente

spalancata solo intorno alla metà della fase e sarà socchiusa alla

fine della fase. Questo complica molto il flusso dei gas nei

condotti di aspirazione e scarico perchè come detto durante la

fase la valvola sta più tempo nella posizione di quasi chiusa che

in quella di aperta.

Per

compensare questo problema è necessario anticipare il momento in

cui le valvole si aprono e ritardare il momento in cui si

chiudono, rispetto al momento ideale, in modo che al

raggiungimento di questo, la valvola sia sufficientemente aperta o

chiusa per far bene il suo compito. Questo però significa anche

che ad esempio nella prima parte della compressione, la valvola di

aspirazione sia ancora aperta, col rischio che parte della miscela

sia respinta fuori invece di essere compressa, oppure che

nell'ultima fase di espansione dopo lo scoppio parte della spinta

vada persa perchè i gas combusti escono dalla valvola di scarico

che si sta aprendo.

Curioso, e fondamentale è il momento

dell'incrocio, quello in cui finisce la fase di scarico ed inizia

la fase di aspirazione in cui entrambe le valvole sono

parzialmente aperte, con ovvie conseguenze.

Questo che sembra un problema, in

realtà non è così drammatico. Anzi nei motori moderni e ancor

più in quelli più prestazionali gli anticipi e l'incrocio sono

veramente notevoli, perché si riesce grazie agli effetti

dinamici, non solo a far funzionare tutto come se fossimo nel caso

ideale in cui le valvole si aprono e chiudono nei Punti morti, ma

addirittura si migliora, riuscendo ad esempio ad incamerare più

miscela di quella teorica. Questo fatto è ancora più spinto nei

motori 2t ad alte prestazioni, dove pur funzionando tutto in modo

diverso, l'incrocio dura quasi metà ciclo.

Ovviamente ci sono degli aspetti negativi come l'incremento di

emissioni inquinanti e il peggioramento nel consumo di carburante,

aspetti essenziali in un motore stradale, ed assolutamente inutili

in un motore da corsa.

Di seguito vi riporto il grafico

degli andamenti reali delle aree di passaggio delle valvole di

aspirazione e scarico di un generico motore a 4T. Su questo

grafico è riportata l'area geometrica o efficace (dipende da come

si calcola) rispetto a quella totale, che dipendono dalla

posizione della valvola a fungo. Quindi l'andamento dell'area è

analoga a quella dell'alzata, ed infatti è analogo a quelli che vi

ho disegnato sopra. Spero siano evidenti gli anticipi

dell'apertura e il ritardo di chiusura, e come intorno al Pms si

abbia un ampio incrocio di ben 120 gradi di manovella (180 è una

fase intera).

Diagramma di un motore reale

AAS = Anticipo Alsata Scarico |

AAA = Anticipo Alsata

Aspirazione |

|

RCS = Ritardo Chiusura Scarico |

RCA = Ritardo Chiusura

Aspirazione |

|

|

|

|

Un'altro modo per

visualizzare le fasi, e gli anticipi è

rappresentato dai diagrammi polari, o circolari. Nel

primo, un cerchio rappresenta lo scarico e un'altro

l'aspirazione. Nel secondo invece è tutto

rappresentato tramite una spirale. Cmq siano fatti sono

evidenti gli anticipi e l'incrocio che si estendono

molto al dilà dei punti morti

|

|

|

|

| |

Approfondimento :

L'anticipo della candela

Anche la scintilla della candela che

innesca la combustione ha un certo anticipo rispetto al Pms.

Perchè anche in questo caso il fronte di fiamma ci mette alcuni

istanti per propagarsi. Se si calcola l'anticipo con esattezza si

riesce a far arrivare l'onda di pressione sul cielo del pistone

esattamente quando questo ha raggiunto il pms. Se si facesse

innescare la miscela quando il pistone è al pms, avremo lo strano

effetto che il fronte di fiamma deve inseguire il pistone nella

sua discesa, con il non desiderato effetto di perdere la spinta

per tutto quel tempo che il fronte di fiamma non ha raggiunto il

pistone.

Approfondimento :

Regolazione degli anticipi

Questi anticipi dipendono dalla forma delle camme e sono calcolati

in fase di progetto ad un preciso regime di rotazione, che

normalmente è quello di potenza o coppia massima. E' ovvio che man

mano che ci si allontana da questo regime di rotazione preso di

riferimento le cose vanno via via peggiorando , fino ad essere

persino controproducenti. E' per questo che i motori più moderni

hanno sistemi di fasatura variabile in modo da variare gli

anticipi ad ogni regime di rotazione, ottimizzando le prestazioni

del motore su tutto l'arco di funzionamento.

|

Forza, Coppia, potenza, e

curve caratteristiche

3D animation of a injected V8

La Forza

La forza è un concetto abbastanza

intuitivo e per questo è difficile darne una definizione

esatta. Facendo degli esempi si può pensare che se spingiamo

un oggetto lo facciamo applicando una forza, allo stesso modo

applichiamo una forza se solleviamo un peso, così come due

corpi in contatto si scambiano forze, ecc ecc. Il secondo principio

della dinamica concepito da newton alla fine del 1600, chiarisce in

modo semplice la reale natura della forza. Questo principio afferma che

se si applica una forza ad un corpo questo accelera, cioè

cambia la sua velocità. Ad esempio quando in un'automobile

si azionano i freni, le gomme trasmettono al veicolo una forza

contraria al moto, che fa rallentare il veicolo. Stessa cosa fa il

motore che permette di far incrementare la velocità del

veicolo. La formula che riassume il secondo principio della dinamica

è [ F = m * a ] dove "F" è la forza, "m"

è la massa e "a" è l'accelerazione.

La Coppia

E' importante introdurre almeno a livello intuitivo

è il concetto di coppia, che detto in modo molto

approssimativo, è la forza nelle rotazioni. Infatti se

applicando una forza ad un oggetto, questo si sposta nella direzione in

cui ho spinto, se applico una coppia ad un oggetto questo inizia a

ruotare nel senso in cui applico la coppia. Infatti per imprimere una

rotazione, come dice il nome (coppia), sono necessarie 2 forze uguali

ma contrapposte e che agiscono su assi distinti (rette d'azione).

Quello che conta nella coppia è sia l'entità

delle forze che la distanza tra i loro assi, chiamata braccio. E'

esattamente come per una leva, si può dare molta forza

vicino al fulcro (centro di rotazione della leva) o si può

dare poca forza a grande distanza dal fulcro. Quindi quello che viene

trasmesso dagli organi ruotanti come quelli presenti in un motore

è la coppia e non la potenza. La coppia nel motore si genera

(come vedremo) dalla esplosione della benzina che imprime una pressione

sul pistone che si trasforma in una coppia , attraverso la biella e

l'albero motore che agiscono da leva. Poi la coppia raggiunge le ruote

tramite la trasmissione, composta per lo più da organi

rotanti. La coppia mette in movimento le ruote le quali aderendo al

terreno trasformano la coppia in una forza che fa avanzare il veicolo.

|

La Potenza

L'energia è la capacità di

fare un certo lavoro, come ad esempio la capacità di

spostare un oggetto, la potenza invece è l'energia nel

tempo, cioè tiene conto della capacità di fornire

energia, quindi di fare qualcosa, ma riferita alla velocità

con cui questa energia viene fornita, cioè alla

velocità con cui viene fatta quella certa operazione. Per

capirmi meglio faccio un esempio: poniamo che si abbia una catasta di

legna e questa vada spostata portandola da un posto all'altro. Una

persona può fare questo semplice operazione prendendo un

pezzo di legno alla volta e facendo molti viaggi avanti e indietro fino

a che tutta la catasta è stata spostata. Una ruspa invece

può prendere tutta la catasta in una volta e portarla a

destinazione. L'energia che l'uomo e la ruspa hanno fatto per spostare

la catasta è la stessa infatti l'energia è in

qualche modo legata all'operazione fatta e entrambi hanno portato a

termine con successo l'operazione. Quello che invece cambia

è il modo di farlo, infatti la ruspa ci ha messo molto meno

tempo ... è ovvio che una ruspa è molto

più potente di una persona. La potenza tiene quindi conto

della velocità con cui si fa un'azione. Tornando alle

automobili potrei fare un'altro paragone dicendo che sia una Panda che

una Ferrari sono in grado di raggiungere i 100 Km/h , però

una Ferrari che è più potente ci arriva molto

prima della Panda.

|

La Catena di forza e coppie

Combustione:

Trasforma, tramite una reazione chimica, l'energia del combustibile in

calore e pressione.

Motore:

Trasforma la pressione generata nella combustione, prima in forza

tramite la superficie del cielo del pistone e in coppia tramite la

biella e l'albero a gomiti .

Cambio:

Modifica la coppia in arrivo dall'albero a gomiti del motore, in altra

coppia però ad un numero di giri sfruttabile da un veicolo.

Trasmissione:

Trasporta, per mezzo di organi rotanti , la coppia in uscita dal cambio

verso le ruote, e la ripartisce tra le varie gomme.

La ruota:

Trasforma la coppia che viene dalla trasmissione in forza che spinge il

veicolo, e lo fa avanzare.

Legame tra coppia e potenza

La relazione che lega queste grandezze

caratteristiche è molto semplice:

La Potenza è la Coppia moltiplicata per il numero di giri,

purché espresse nelle unità di misura corrette

(Kw,Nm,1/s), che in formula si esprime :

P = C * n

Ad esempio se un motore a 3000 giri/min eroga 50 Nm di coppia , eroga a

quel numero di giri circa 21 Cv. Infatti 3000 giri/min equivalgono a

314 1/s per cui P=C*n = 15700 kW = 15.7 Kw, che in Cavalli equivalgono

a 21.4. Se lo stesso motore a 5000 giri/min eroga 40 Nm di coppia,

eroga a quel numero di giri circa 28 Cv. Infatti 5000 giri/min

equivalgono a 524 1/s per cui P=C*n = 20900 kW = 20.9 Kw, che in

Cavalli equivalgono a 28.4.

Curve caratteristiche

|

Come abbiamo visto la coppia e la potenza sono le

grandezze più significative delle prestazioni di un motore.

Per rappresentare queste due grandezze si usa un grafico come quello a

lato in cui si riporta con due curve l'andamento della coppia e della

potenza al variare del numero di giri. Queste curve si ottengono da

test fatti al motore su opportune apparecchiature dette "banchi prova",

in condizioni si gas completamente spalancato, e massimo carico. Ogni

motore ha delle curve diverse dagli altri, in ogni caso tutte le curve

hanno un andamento simile cioè crescono all'inizio poi

raggiungono un massimo e dopo discendono. Per la coppia questo avviene

perché quando il motore gira piano, è difficile

far entrare la miscela fresca nel cilindro mentre quando il motore ed

ad alto numero di giri è difficile far riempire in modo

ottimale il cilindro di miscela fresca, perché i gas trovano

molta resistenza a fluire velocemente nei condotti, e gli attriti del

motore si fanno dominanti. La curva di potenza invece sale quasi

sempre, tranne nell'ultimo tratto dove tutti gli organi meccanici del

motore vanno così veloci che gli attriti disperdono la

maggior parte dell'energia prodotta. E' poi da notare come la curva

della potenza cresce con maggior rapidità fino al massimo

della coppia in quando in questo tratto crescono sia la coppia che il

numero di giri. Successivamente il numero di giri continua ad aumentare

mentre la coppia diminuisce e curva di potenza (che è il

loro prodotto) tende a spianare fino al massimo. E' intuitivo capire,

che la curva di potenza sale praticamente sempre, se si pensa al fatto

che all'aumentare del regime di rotazione, aumenta il numero di volte

in cui scoppia la miscela fresca in un certo tempo. |

|

|

|

| In questa figura oltre alle curve di coppia e

potenza di un motore reale è riportata anche quella del

consumo. E' interessante notare come di solito il consumo minimo si

abbia col la farfalla del gas completamente spalancata e ad un numero

di giri intorno al punto di coppia massima. Un'altra cosa che si nota

è che il punto di coppia massima si ha in corrispondenza del

numero di giri in cui la retta che passa per l'origine degli assi tange

la curva di potenza. |

Coppia, potenza e prestazioni del

veicolo

Pensiamo come prima ipotesi, alla condizione in cui

l'auto mantiene inalterato il rapporto di trasmissione tra il motore e

le ruote, cosa che avviene finché l'auto non cambia marcia.

In queste condizioni l'accelerazione del veicolo ha lo stesso andamento

della curva di coppia, e questo significa ad esempio che la massima

accelerazione si ha in corrispondenza della coppia massima. Allo stesso

modo se un'auto ha una curva di coppia migliore di un'altra, accelera

di più dell'altra. E' da osservare che una volta impostata

una marcia la potenza non conta nulla, e la velocità del

veicolo dipende solo dalla coppia erogata dal motore.

Allora a che serve la potenza ? la potenza rispetto alla coppia

aggiunge l'informazione del numero di giri a cui la coppia viene

erogata, infatti la definizione, come visto, è proprio

coppia per numero di giri. Questo implica che avere una potenza

maggiore a parità di coppia significa che il motore

è in grado di generare quella specifica coppia (e quindi

quella specifica forza per far avanzare il veicolo) ad un numero di

giri più alto. Questo è un grandissimo vantaggio

perché è possibile usare un rapporto di

trasmissione più corto (come andare in 3° marcia

invece che in 4°),

cioè avere molta più

forza che spinge il veicolo a parità di velocità

del veicolo. In sintesi avere più potenza permette di avere,

alla stessa velocità del veicolo, più coppia alle

ruote e quindi maggiore accelerazione.

Quindi quando si progetta un motore da corsa, si cerca di avere

più potenza possibile per poter avere più

accelerazione possibile, e si cerca di avere un' andamento della curva

coppia il più possibile progressivo in modo da non avere

strappi o cali.

In questa ottica è quindi poco importante sapere se la

potenza deriva da molta coppia a basso numero di giri o poca coppia ad

alto numero di giri. E' per questo che due vetture spinte da due motori

così diversi come un diesel o un benzina, se hanno la stessa

potenza si comportano in modo praticamente identico.

In

realtà la presenza del turbo (ormai sempre presente nei

moderni motori diesel) garantisce un'andamento di coppia più

ricco ai bassi regimi, rispetto ai benzina, che di solito sono

aspirati, con conseguente vantaggio per l'accelerazione del veicolo in

fase di ripresa.

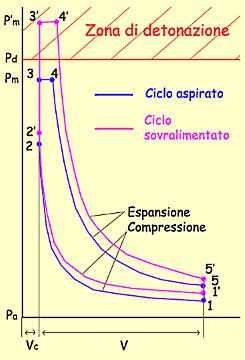

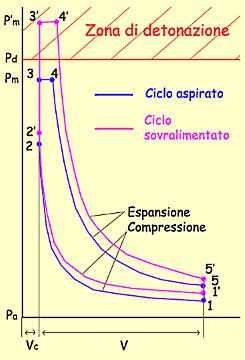

La sovralimentazione

|

La sovralimentazione è un metodo,

adoperato nei motori a combustione interna, per ottenere un

aumento, anche elevato, della potenza del motore. In pratica come

abbiamo visto uno dei limiti dei motori è nella quantità di

carburante ed aria che riempie il cilindro prima della

compressione e dello scoppio. Infatti nei motori aspirati, è il

pistone che con il suo movimento nel cilindro richiama la miscela

dall'esterno. Lo scopo della sovralimentazione

è quello di utilizzare un marchingegno esterno, ad esempio una

pompa, che spari dentro il cilindro una quantità di miscela

superiore o spesso molto superiore a quella normale, ottenendo di

fatto un notevole incremento del coefficiente di riempimento con

il conseguente innalzamento del valore della pme e quindi della

potenza utile.

Per realizzare, nella pratica, la

sovralimentazione,

i metodi sono molteplici, ed assumono vari nomi. Il più usato,

efficiente, ed energeticamente furbo è quello basato sul

turbo-compressione, così che spesso si parla di turbo per parlare

della sovralimentazione

in generale.

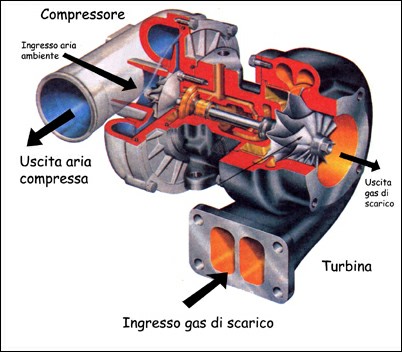

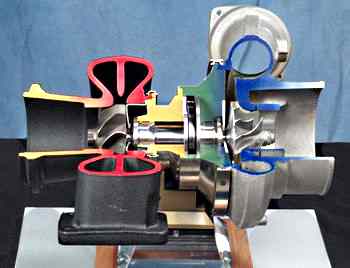

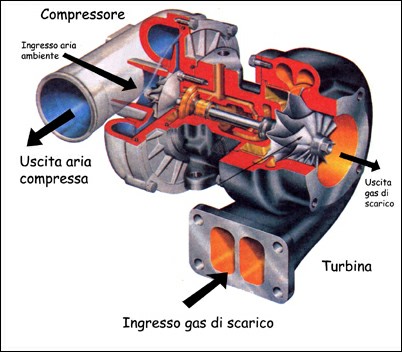

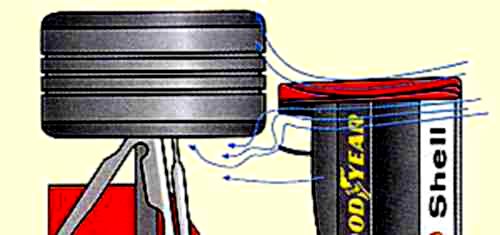

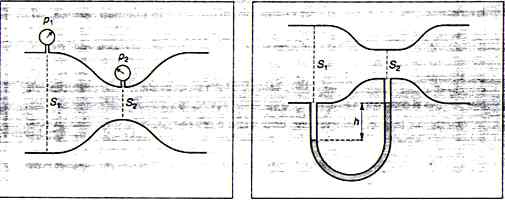

Il

turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas

combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere

la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.

E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso

albero che li fanno ruotare alla stessa velocità. Il

turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas

combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere

la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.

E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso

albero che li fanno ruotare alla stessa velocità.

La turbina è un disco munito di palette ed è usata allo scopo di

trasformare l'energia dei gas di scarico in energia.

Il compressore è simile, come costruzione, ma funziona esattamente

all'opposto. Prende energia dalla turbina, tramite l'alberino ed energizza il fluido

dandogli pressione e velocità.

Questo è il funzionamento schematico e nella sua

formulazione più semplice; vediamo ora il tutto in

dettaglio, analizzando pregi e difetti.

|

|

|

La turbina e i gas di scarico

I gas di scarico vengono raccolti e

convogliati alla turbina, però essa lavora al meglio con un flusso di gas costante,

ma i gas di combustione vengono espulsi da ogni cilindro in maniera non continua.

Infatti la fase di scarico occupa solo un quarto del ciclo quindi

si manifesta per ogni cilindro ogni due giri dell'albero a gomiti .

Per questo motivo per certi motori (ma non per quelli per auto) si inserisce un "serbatoio" di

raccolta dei gas di scarico che fa si che i gas entrati in maniera

impulsiva, rallentino ed escano da questo come una corrente

continua.

Questo metodo ha il vantaggio di massimizzare il rendimento della

turbina, che è un tipo di macchina adatta a lavorare in condizioni

costanti, ma ha due svantaggi

evidenti: il primo è che spesso sotto il cofano di una vettura non

c'è lo spazio per ospitare questo serbatoio che deve essere di

notevoli dimensioni; l'altro

svantaggio deriva dal fatto che il serbatoio fa si che la turbina

risenta con un grosso ritardo del cambiamento di velocità del

motore e quindi non reagisca in maniera pronta alla richiesta di

potenza dal motore,

per questo motivo tale metodo è usato per motori a regime

costante, quali quelli per produzione d'energia. I gas di scarico vengono raccolti e

convogliati alla turbina, però essa lavora al meglio con un flusso di gas costante,

ma i gas di combustione vengono espulsi da ogni cilindro in maniera non continua.

Infatti la fase di scarico occupa solo un quarto del ciclo quindi

si manifesta per ogni cilindro ogni due giri dell'albero a gomiti .

Per questo motivo per certi motori (ma non per quelli per auto) si inserisce un "serbatoio" di

raccolta dei gas di scarico che fa si che i gas entrati in maniera

impulsiva, rallentino ed escano da questo come una corrente

continua.

Questo metodo ha il vantaggio di massimizzare il rendimento della

turbina, che è un tipo di macchina adatta a lavorare in condizioni

costanti, ma ha due svantaggi

evidenti: il primo è che spesso sotto il cofano di una vettura non

c'è lo spazio per ospitare questo serbatoio che deve essere di

notevoli dimensioni; l'altro