|

|

|

Nel 1949 vengono scelti

sette Gran Premi validi per l'assegnazione del trofeo.

La prima gara valida per

il campionato fu il Gran Premio di Gran Bretagna nel 1950.

Al titolo piloti

seguì un titolo per i costruttori nel 1958.Oltre ai campionati mondiali, si

disputarono

anche due campionati nazionali per vetture di Formula 1.

Il primo, denominato "Tasmanian Formula",

si disputò nel

Sudafrica e anche in Australia dal 1960 al 1975, e il suo dominatore

fu il

pilota rhodesiano John Love, vincitore di sei titoli. Il secondo, denominato

"Formula Aurora",

ebbe una durata più breve e si disputò in Inghilterra dal

1978 al 1980.

|

|

Nasce il campionato mondiale.

|

La stagione 1950 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 è stata, nella storia della categoria, la prima ad assegnare il Campionato Piloti.

È iniziata il 13 maggio e terminata il 3 settembre, dopo 7 gare,

sei disputate in Europa e, in aggiunta, la 500 Miglia di Indianapolis,

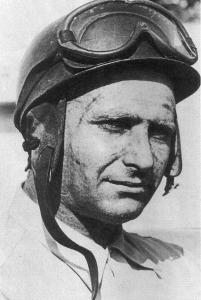

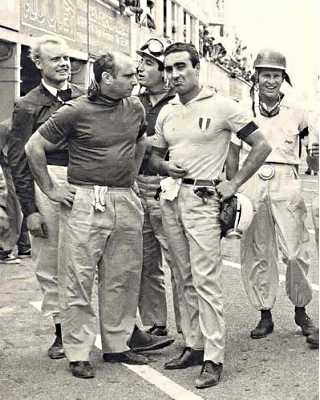

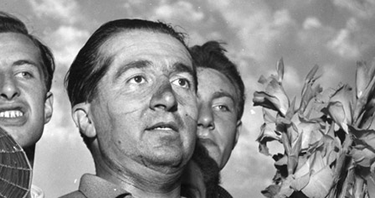

corsa da piloti americani sotto il Regolamento della AAA e della USAC. Il titolo piloti venne vinto da Nino Farina.

Si disputarono inoltre sedici gare europee non valide per il mondiale –

dal 10 aprile al 29 ottobre, e inoltre undici gare sudamericane di Formula Libre – dall'8 gennaio al 24 dicembre – in Argentina, Brasile e Cile.

Si

è registrato un dominio totale della scuderia Alfa Romeo, che

piazzò in classifica ai primi tre posti con la vettura Alfa

Romeo 158 i suoi piloti di punta: oltre al vincitore Farina, si

distinguono Juan Manuel Fangio che vinse tre gare e perse il titolo

all'ultimo appuntamento, e il veterano Luigi Fagioli, più

costante dei compagni ma penalizzato dalla regola sullo scarto dei

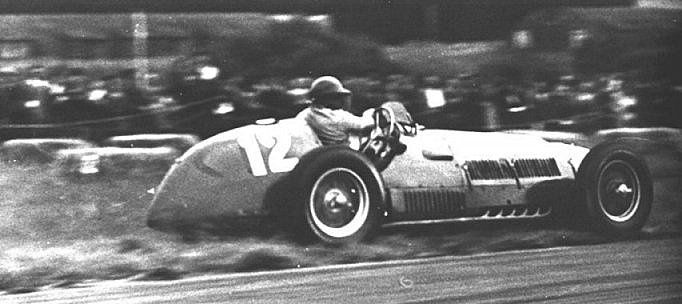

risultati. Vengono infastiditi soltanto occasionalmente da Alberto

Ascari sulla Ferrari, che si classifica quinto, e dal francese Louis

Rosier sulla Talbot-Lago, giunto al quarto posto.

|

|

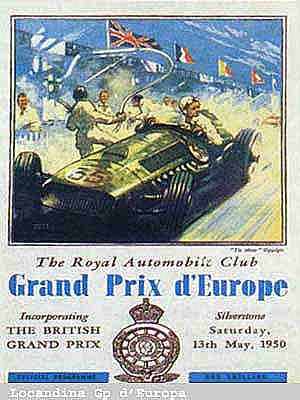

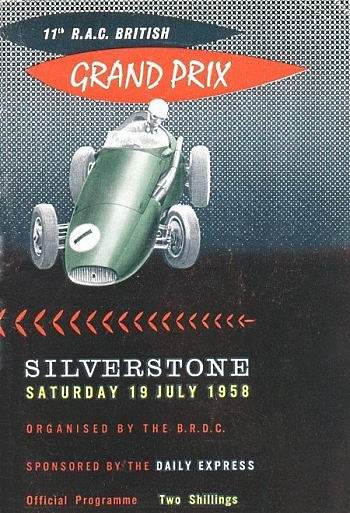

SILVERSTONE - 13 MAGGIO 1950

PRIMO GRAN

PREMIO - F1

La

prima gara del primo Campionato del Mondo venne disputata di sabato. In Inghilterra

la domenica è, da sempre, la giornata dedicata al riposo e, tradizionalmente,

è il sabato il giorno della settimana riservato ai grandi appuntamenti

sportivi. I circuiti si alternano, ma per trent’anni, fino alla fine degli

anni Settanta, quando la televisione detterà legge anche in Formula 1,

il Gran Premio di Gran Bretagna sarà sempre corso nella giornata di sabato.

Il 13 maggio 1950 è una splendida giornata di sole. L’Autodromo

prescelto per la disputa della prima gara del nuovo Campionato del Mondo è

quello di Silverstone, qualche decina di miglia a nord-est di Oxford e a non

più di un’ora e mezza di automobile da Londra. Fra i tanti Autodromi

di cui pullula la magnifica campagna inglese, tutti rigorosamente allestiti

sui campi di aviazione usati dai piloti della Raf nel corso della Seconda Guerra

Mondiale, Silverstone si sta rapidamente avviando ad essere il più celebre.

Il tracciato è simile ad un pentagono, cui lato inferiore è leggermente

incurvato e i cui angoli sono smussati da curve velocissime. La prima fila dello

schieramento del Gran Premio di Gran Bretagna, che nell’occasione del

debutto del Campionato del Mondo di Formula 1 si fregia anche del Titolo di

Gran Premio d’Europa, è occupata interamente dalle quattro Alfa

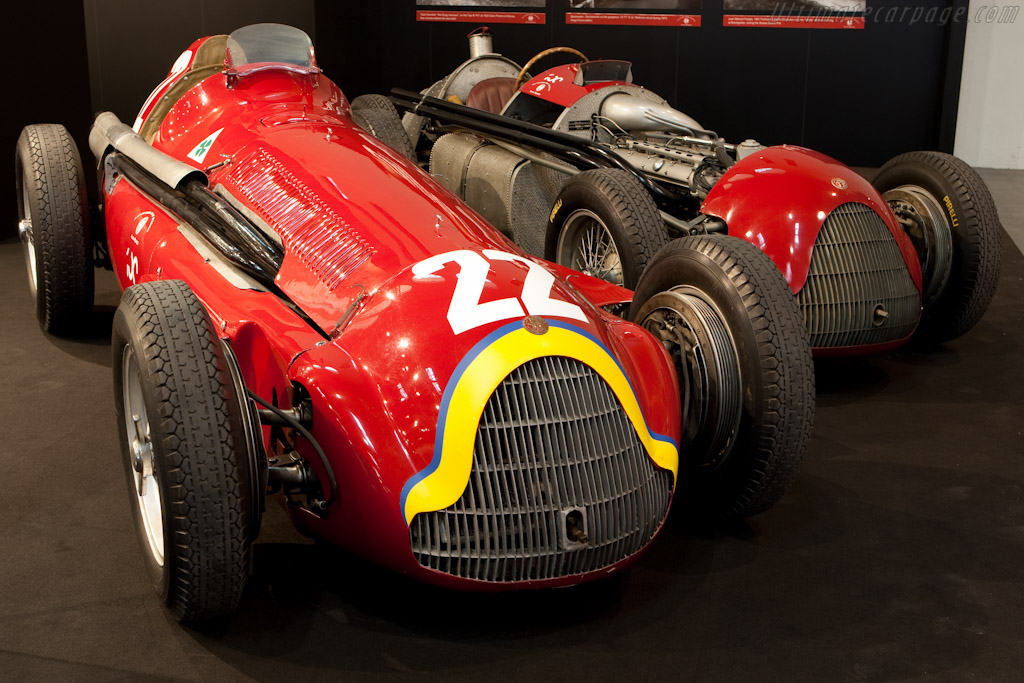

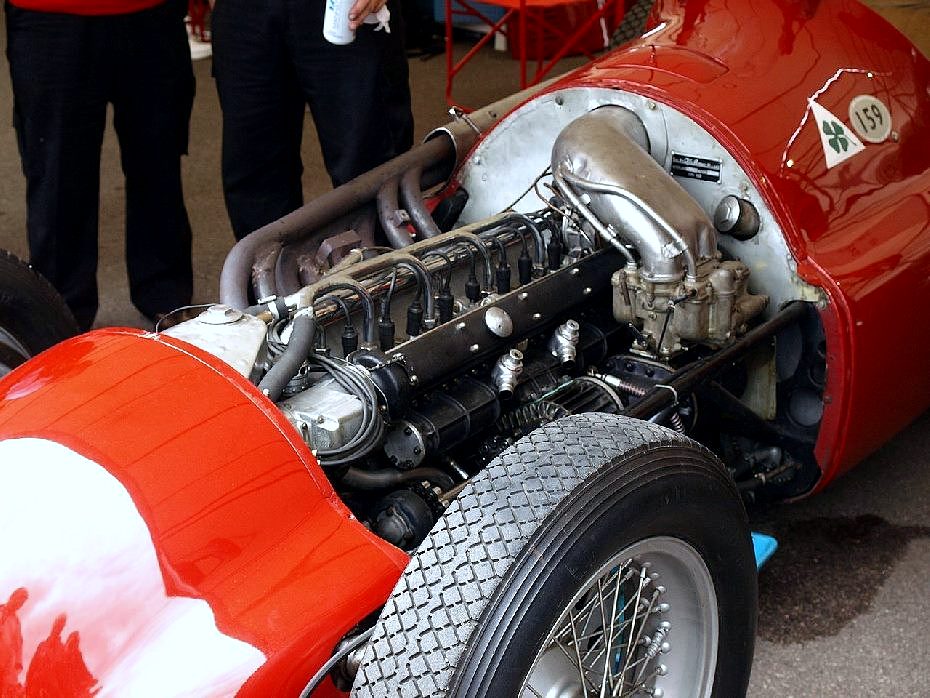

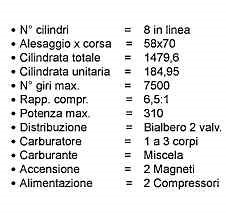

Romeo inscritte alla gara. L’Alfa Romeo dispone del modello 158 che, ribattezzata

“Alfetta”, ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte nel dopoguerra.

La vettura è stata progettata da Gioacchino Colombo e da Enzo Ferrari

nel 1937 ma, come tutto il resto del materiale appartenuto alla Scuderia Ferrari,

era passata in forze all’Alfa Romeo quando il Commendator Ferrari aveva

cessato la propria attività sportiva poco prima della guerra.

|

Quando fu inaugurato il Campionato del Mondo ufficiale,

con il Gran Premio d’Europa (o Gran Premio di Gran Bretagna) a Silverstone,

l’Alfa Romeo era la vettura da battere, la Ferrari (seppur non presente)

era l’aspirante reginetta e la BRM la pretendente senza speranza.

Ma

quel giorno fece una dimostrazione di pochi giri per la Famiglia Reale.

Lo storico avvenimento fu patrocinato

da Re Giorgio VI d’Inghilterra e dalla Regina Isabella, e fu sottolineato il fatto che era la prima volta

che un monarca regnante assisteva ad un evento del genere.

La

scuderia Alfa Romeo si presentò nel circuito con quattro Alfetta

guidate da Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli e,

in segno di omaggio alla nazione ospitante, Reg Parnell;

le vetture si piazzarono ai primi quattro posti nelle qualifiche, occupando per intero la prima fila dello schieramento.

L'altra

casa automobilistica italiana presente fu la Maserati, che

schierò sei vetture portate in gara da tre scuderie diverse: la

Scuderia Ambrosiana con David Murray e David Hampshire, l'Officina

Alfieri Maserati con Louis Chiron di passaporto monegasco e Joe Fry,

per finire con la Enrico Platé dove si distinguevano due piloti

dotati di titoli nobiliari, Toulo de Graffenried e Prince Bira;

quest'ultimo occupò il quinto posto nella griglia di partenza.

Dei 22 iscritti Felice Bonetto della Scuderia Milano sarà

l'unico che non riuscirà a qualificarsi.

La

Ferrari, invece, preferì non prendere parte alla corsa con Enzo

Ferrari che si lamentò con la stampa del limitato ingaggio

offertogli dagli organizzatori. Le vetture inglesi erano le tre ERA e le due ALTA. I cinque francesi presenti invece gareggiarono con la Talbot-Lago

(con le migliori due vetture che occuparono la seconda fila di

partenza) e con due scuderie non manifatturiere. Parecchi corsero come

privati e Leslie Johnson si presentò col nome di una scuderia, la Taso Mathieson per la prima e ultima volta.

|

Gran Premio di Gran Bretana 1950 |

|

1º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 1 di 7 del Campionato 1950sabato 13 maggio 1950

70 giri x 4.649 km - 325.430 km

|

|

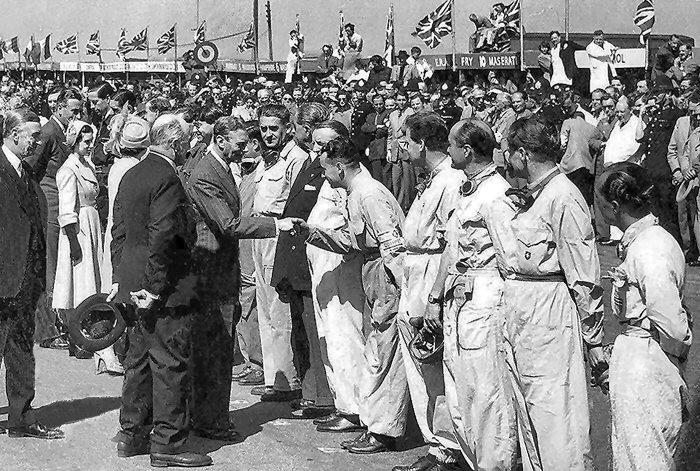

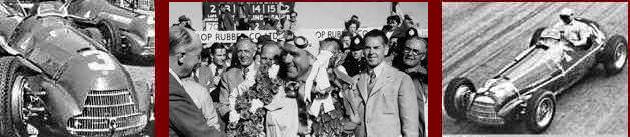

Con ghirlande, Bande musicali e tutta la pompa di una Cerimonia di Stato,

i Reali britannici si divertirono assistendo alla grande prova dell’Alfa

Romeo di Giuseppe Farina, che vinse davanti a Luigi Fagioli e a Reg Parnell.

Più indietro, il veterano francese Yves Giraud-Cabantous ottenne

faticosamente il quarto posto con la sua Talbot Lago a 4,5 litri. Era

il tipo di predominio che si sarebbe visto molti anni dopo, con la Williams-Renault

e le McLaren-Honda, con la differenza che l’Alfa Romeo aveva una

superiorità ancora maggiore, in quanto affrontava una concorrenza

decisamente improvvisata. La mattina della gara, le Alfa erano state portate

a Silverstone per la strada che conduce a Banbury; ovviamente, ciò

era illegale, ma nessuno se ne curò. Le vetture riuscirono a non

rimanere bloccate nel traffico e arrivarono appena in tempo per l’entrata

dei monarchi britannici, che viaggiarono in treno fino alla stazione di

Brackley, da dove una Daimler della Casa Reale li portò al circuito.

Il Re e la Regina furono debitamente presentati ai piloti, fra cui gli

astri nascenti dell’Automobilismo britannico, i giovani Stirling

Moss e Peter Collins.

Tutti i dettagli del loro modo di comportarsi furono accuratamente descritti

da Williams Boddy, un giornalista della rivista “Motor Sport”,

che scrisse:

“Il conte Howe si sedette tra il Re e la Regina e,

quando al bandiera stava per dare il via, il Re guardò il programma

e scrutò la Griglia di Partenza. Quando le automobili partirono

a tutta velocità, sembrava molto interessato, ma il rumore e il

fumo colsero di sorpresa la Regina, come succede a quanti stanno vicino

alla pista nella partenza in massa di una Gara. La principessa Margherita

sembrava volersi concentrare solo su quanto stava succedendo, e considerava

la conversazione come qualcosa di secondario. Ma queste sono solo supposizioni”.

La cosa più curiosa, comunque, fu l’ingorgo di Silverstone,

sul quale “Motor Sport” si soffermò con dovizia di

particolari. Un fatto che oggi non sorprenderebbe nessuno, ma che nel

1950 destò un certo scalpore. “Noi siamo sicuri che coloro

che sono arrivati in ritardo a causa del traffico, coloro che hanno impiegato

quattro ore per uscire dai parcheggi o che hanno ricevuto pass sbagliati,

e i commissari onorari del Club, che la notte del venerdì sono

stati costretti a dormire in vecchi negozi di campagna perché le

pattuglie della RAC avevano esaurito i letti degli alberghi, saranno completamente

d’accordo con noi nel deplorare ciò che è accaduto”,

scrisse la rivista.

|

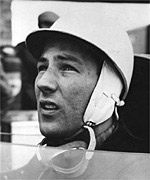

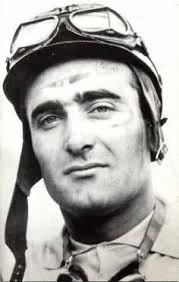

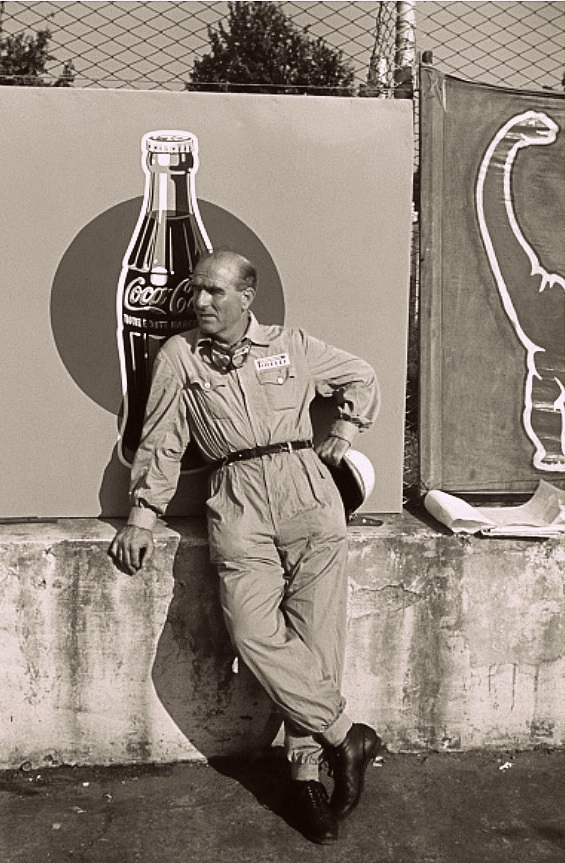

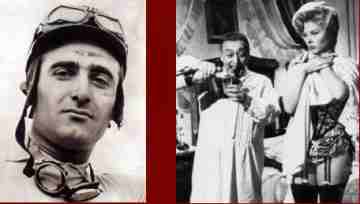

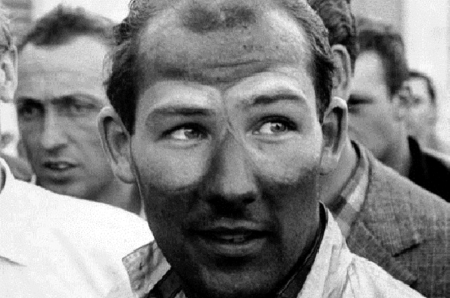

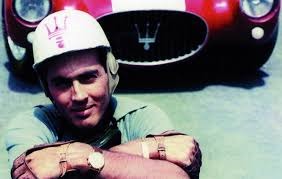

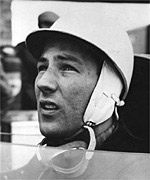

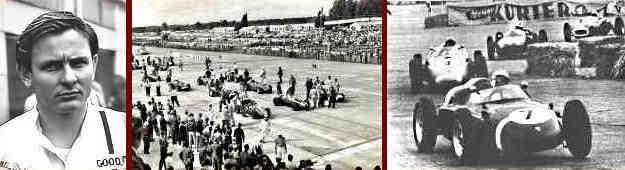

NINO FARINA

|

|

Il Gran Premio di Gran Bretagna del 1950 vinto da Nino Farina su Alfa Romeo, fu il primo round del Campionato Mondiale Piloti della stagione 1950 di Formula 1 e la quinta gara complessiva di quell'annata, dopo il Gran Premio di Pau e il Gran Premio di Sanremo, entrambe vinte da Juan Manuel Fangio, il Richmond Trophy, vinto da Reg Parnell e il Gran Premio di Parigi, vinto da Georges Grignard.

Disputato

il 13 maggio sul Circuito di Silverstone nella classica configurazione

del 1948, e inoltre designato anche come Gran Premio d'Europa per il

1950, questa prima gara valida per il Campionato Mondiale vede la

presenza sulle tribune del re Giorgio VI, la regina Elizabeth, la

principessa Margaret, Louis Mountbatten e Edwina Ashley.

La scuderia Alfa Romeo

si presentò nel circuito con quattro Alfetta guidate da Nino

Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli e, in segno di omaggio alla

nazione ospitante, Reg Parnell; le vetture si piazzarono ai primi

quattro posti nelle qualifiche, occupando per intero la prima fila

dello schieramento.

L'altra casa automobilistica italiana presente fu la Maserati, che

schierò sei vetture portate in gara da tre scuderie diverse: la

Scuderia Ambrosiana con David Murray e David Hampshire, l'Officina

Alfieri Maserati con Louis Chiron di passaporto monegasco e Joe Fry,

per finire con la Enrico Platé dove si distinguevano due piloti

dotati di titoli nobiliari, Toulo de Graffenried e Bira; quest'ultimo

occupò il quinto posto nella griglia di partenza.

Dei 22 iscritti Felice Bonetto della Scuderia Milano sarà l'unico che non riuscirà a qualificarsi.La

Ferrari, invece, preferì non prendere parte alla corsa con Enzo

Ferrari che si lamentò con la stampa del limitato ingaggio

offertogli dagli organizzatori. Le vetture inglesi erano le tre ERA e le due ALTA. I cinque francesi presenti invece gareggiarono con la Talbot-Lago

(con le migliori due vetture che occuparono la seconda fila di

partenza) e con due scuderie non manifatturiere. Parecchi corsero come

privati e Leslie Johnson si presentò col nome di una scuderia, la Taso Mathieson per la prima e ultima volta.

|

La FIA attraverso la CSI (Commissione

Sportiva Internazionale) mette ordine nel composito universo del Gran

Prix,

dando a sei di questi lo status di prova iridata ed organizzando

così il primo campionato del mondo.

Nel calendario

è inserito anche la 500 Miglia di Indianapolis, ma i piloti

europei

la disertano (e gli americani non vengono

a correre in Europa).

Il circuito è riservato alle Formula 1, vetture senza

limitazioni di peso con motore da 1500 cc

se sovralimentato e 4500 cc

se aspirato. Per battezzare l'evento, alla "prima" di Silvestone

si

presentano re Giorgio VI e la futura regina Elisabetta. Il campionato

si rivela una questione privata

tra Farina, Fangio e Fagioli, al

volante di altrettante Alfa Romeo 158, solo occasionalmente infastiditi

dalla Ferrari 125 di Alberto Ascari (figlio di Antonio, già

avversario di Nuvolari).

Il Mondiale si decide all'ultimo GP a Monza: Fangio è

tradito da cambio e motore, Farina vola a prendersi il titolo.

Regolamento sportivo: punti ai primi cinque (8-6-4-3-2), un punto

all'autore del giro più veloce in gara.

Validi i migliori

quattro risultati. Possibile l'avvicendamento di più piloti

su una stessa macchina (se a punti, questi vengono divisi tra i

componenti dell'equipaggio) e, per ogni pilota, il passaggio da una

macchina all'altra.

Regolamento tecnico: Motori 1500 cc con compressore, o 4500 cc senza.

|

|

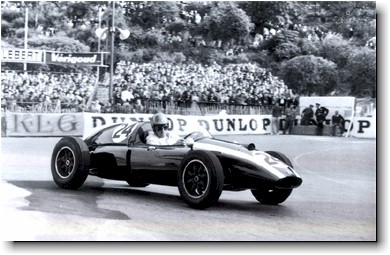

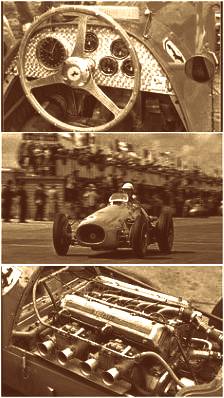

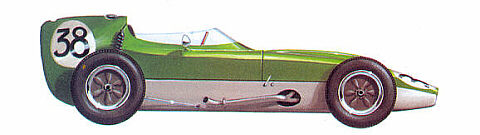

LA RIVOLUZIONE DEL MOTORE POSTERIORE

Cooper-Climax T51

GP di Svizzera

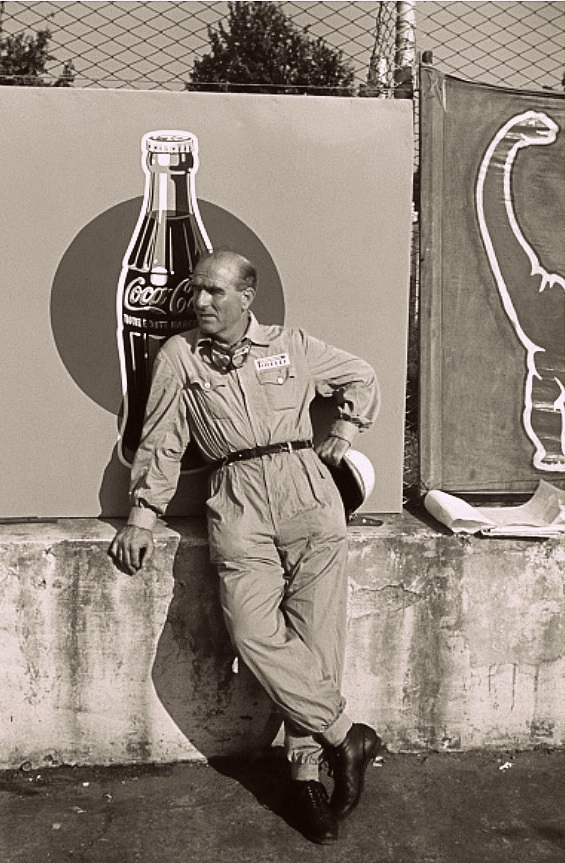

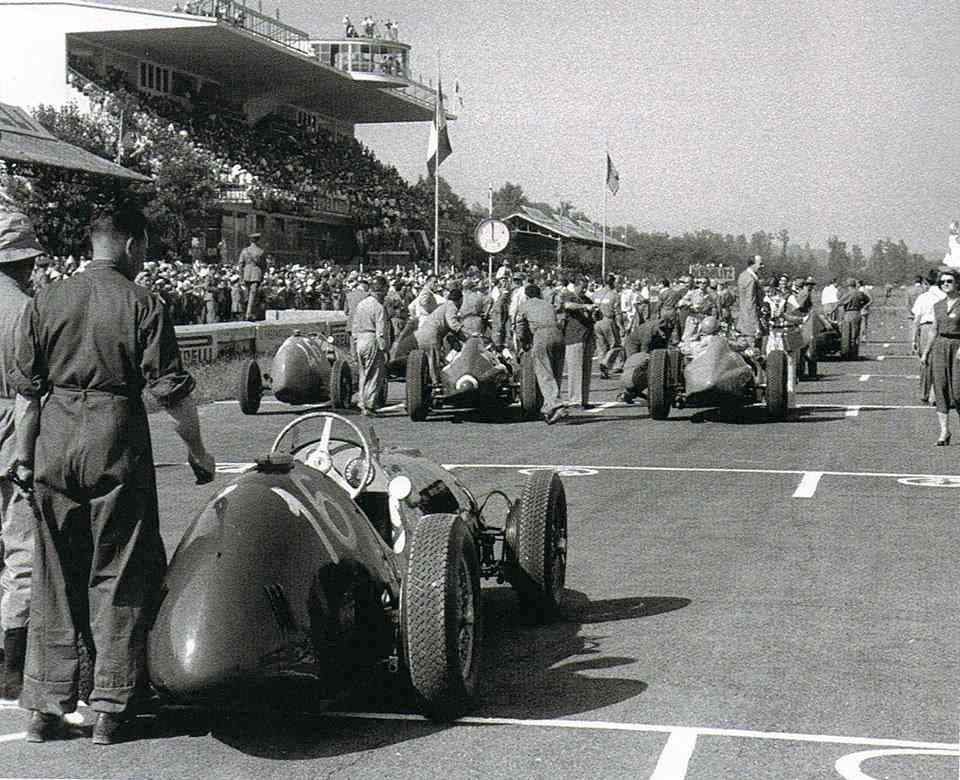

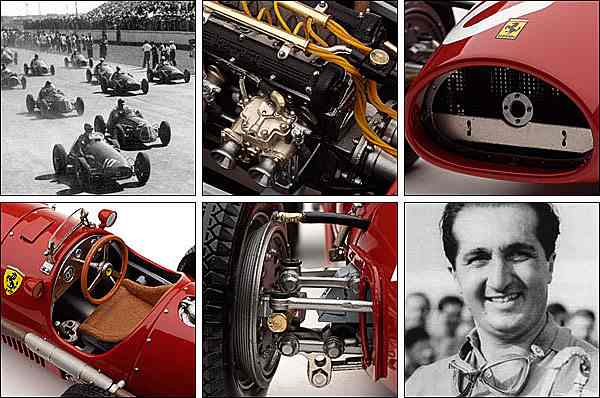

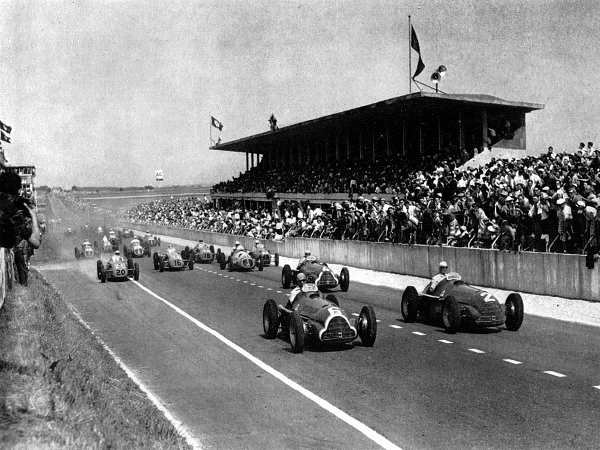

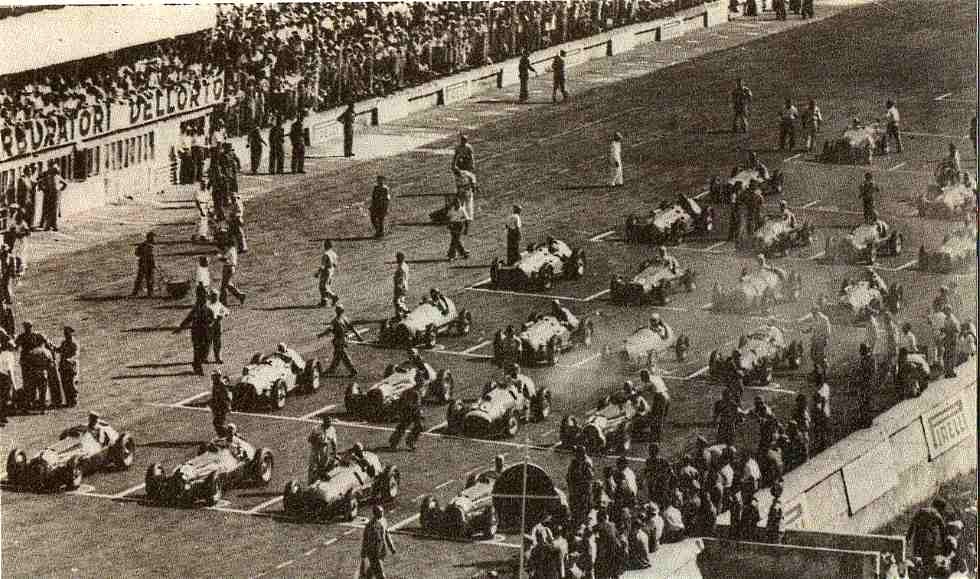

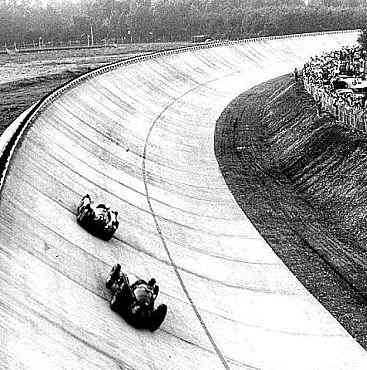

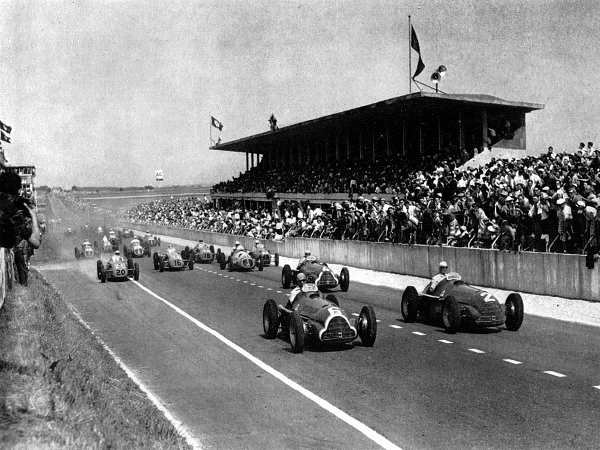

Le Alfa di Giuseppe Farina (16), Luigi Fagioli (12),

e Juan Manuel Fangio (14) nel 1950.

|

Nel

1950, in risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto

l'anno precedente, la FIA organizzò il primo vero Campionato

del Mondo Piloti utilizzando il Regolamento della Formula 1.

L’organizzazione del campionato vide scegliere sei dei

maggiori Gran Premi in Europa, più la 500 Miglia di

Indianapolis, ma questa fu una mera formalità per quanti

avevano partecipato alle gare durante gli anni precedenti. Furono tre

team italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del

campionato, l’Alfa Romeo, quindi la Ferrari, e infine la

Maserati. Altre case manufattrici nazionali – come la

francese Talbot o la britannica BRM – competono, con successi

assai modesti. Un buon numero di vetture private prendevano parte alle gare.

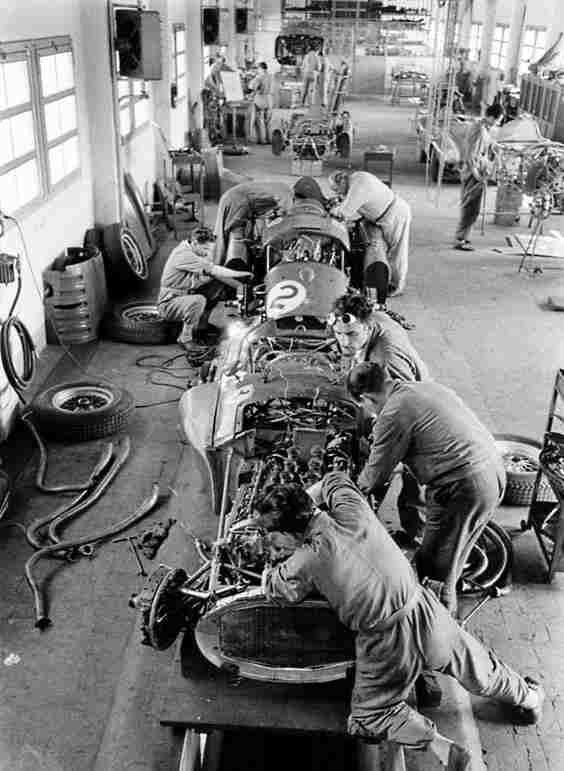

L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione

1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con

l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.

La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato

ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente

gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai

importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario

del campionato dopo il 1960.

Nino Farina vinse il campionato

inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la

Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori

dell’Alfetta erano estremamente potenti per la

capacità delle altre vetture dell’epoca.

|

Nel 1951

il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma

questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,

che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo

Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della

guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed

elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo

sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto

morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe

soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di

tempo. |

|

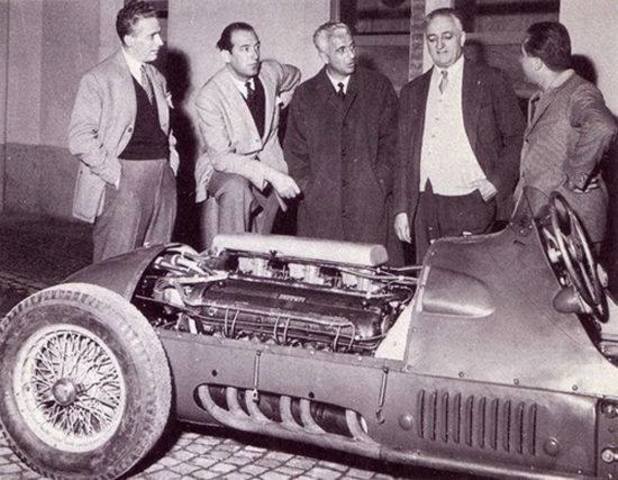

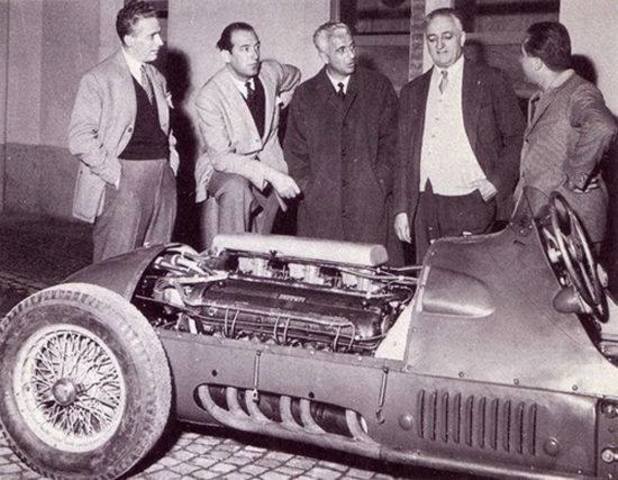

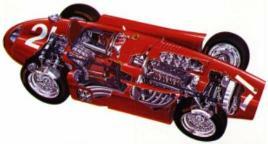

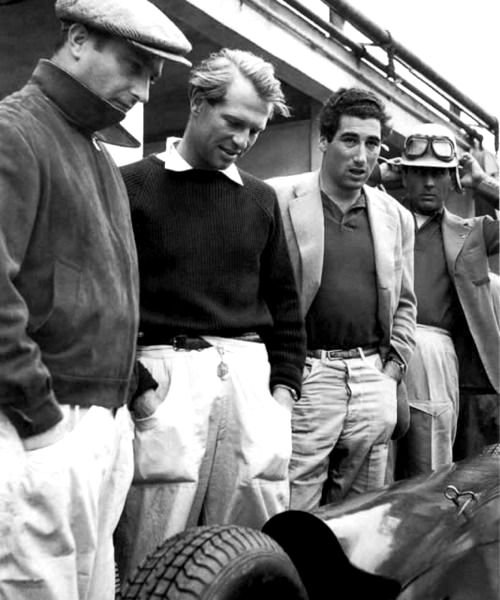

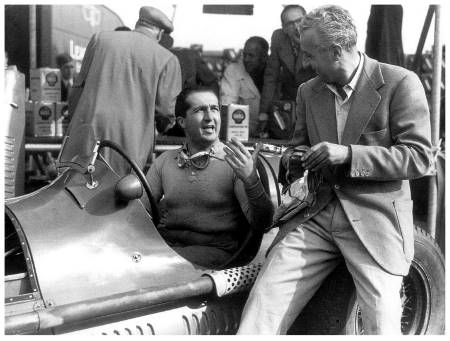

| Enzo Ferrari, Ugolini, Lampredi, Villoresi, Ascari, e la mitica 375 F1.1952 |

Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125

da 1.5 litri con compressore, ormai da museo, e presentò il

nuovo modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri, cilindrata che

diventerà un "classico" della Casa modenese.

Con un consumo di benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100

km le 375 offriromo fiera opposizione all’Alfetta fino al

termine della stagione 1951.

L’Alfa

Romeo, una compagnia finanziata dallo stato, decise di ritirarsi dopo

il rifiuto del governo italiano di concedere fondi per progettare la

nuova vettura. Sorprendentemente, l’Alfa Romeo

investì nelle corse budget molto limitati, utilizzando

ancora tanto materiale e tecnologie precedenti alla guerra durante

queste prime due stagioni. All’istante il team vinse i due

campionati usando solo nove motori costruiti negli anni ‘30.

Non fu comunque il ritiro dell’Alfa Romeo a rendere

invincibile la Ferrari. La FIA si trovò in una posizione

imbarazzante quando ammise che sul Regolamento della Formula 1

dell’epoca era previsto uno slittamento al 1954 del passaggio

al motore atmosferico da 2.5 litri. Le maggiori case costruttrici erano

in quel momento impegnate ad adattare le loro vetture per i nuovi

regolamenti, ma a quel punto si trovarono spiazzate in termini

puramente finanziari.

|

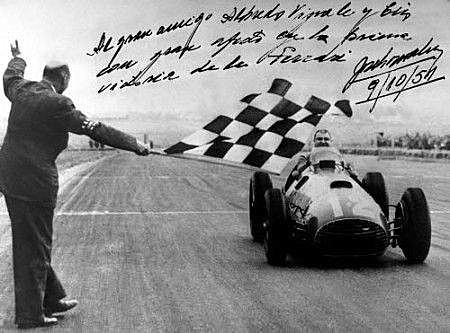

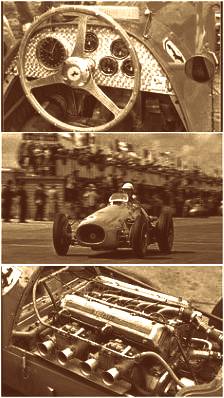

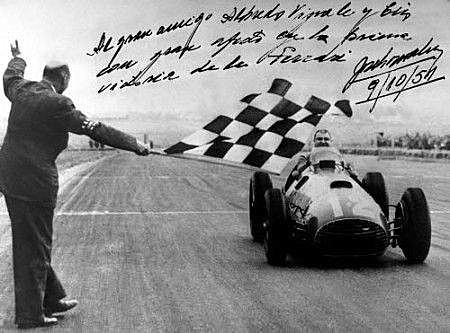

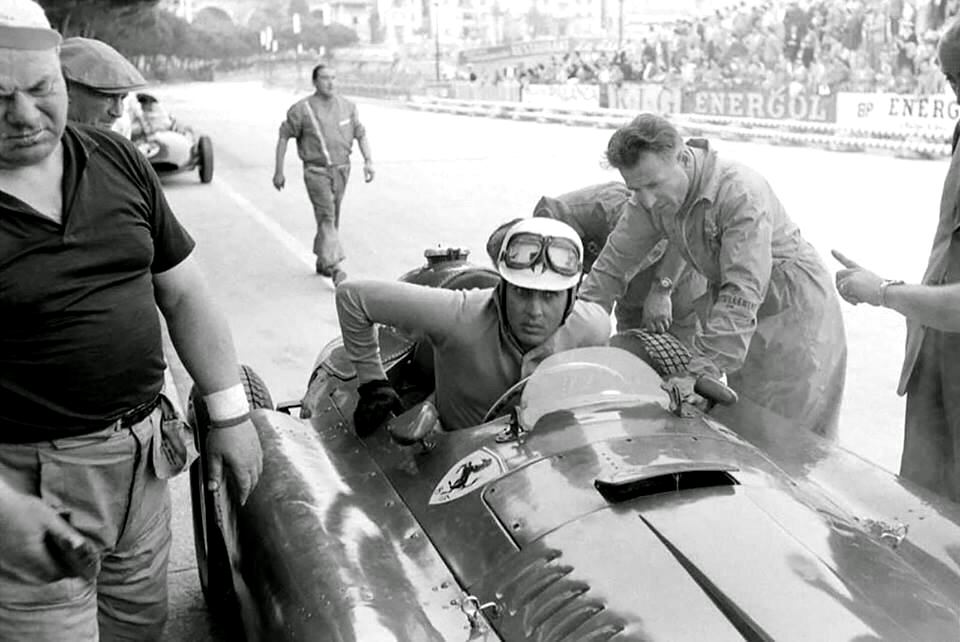

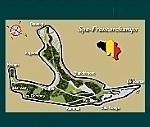

Spa 1952 - Terza edizione del Gp. Ascari su Ferrari taglia il traguardo al

comando

|

|

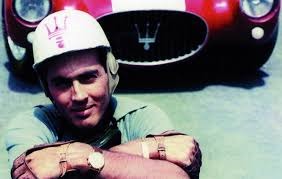

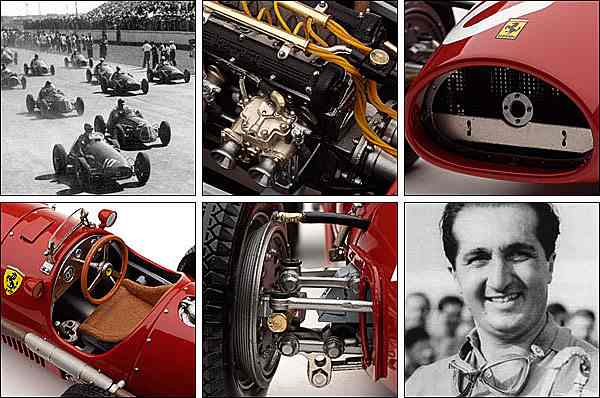

Alberto Ascari Campione del mondo 1952

Il primo titolo Mondiale

Fu chiaro a tutti che nessuno poteva pensare di

preparare una nuova macchina per affrontare le stagioni successive.

Soltanto la Ferrari era in grado di allestire vetture di Formula 1

competitive. La soluzione adottata fu quella di far disputare il

Campionato Mondiale Piloti con le vetture di Formula 2 per due

stagioni. Naturalmente il dominio Ferrari avvenne con la leggera e

potente 500 a 4 cilindri guidata dal leggendario pilota italiano

Alberto Ascari che fu il primo pilota a vincere due campionati

consecutivi nel 1952 e 1953. Le vetture Ferrari di Formula 1

continuarono a gareggiare nelle gare non valide per il campionato e in

quelle di Formula Libre corse durante quel periodo, soprattutto nel

Sudamerica – non a caso, "Libre" è il termine

spagnolo con cui si definisce "Libera" – dove queste corse

erano molto popolari. Ironicamente, durante quel biennio la sola gara

del Campionato del Mondo in cui le vetture di Formula 1 erano ammesse

era la 500 Miglia. Nel 1952 la Ferrari schierò quattro 375

di Formula 1 con Alberto Ascari come pilota guida, ma con scarso

successo: solo Ascari riuscì a qualificarsi (a

metà schieramento) e si ritirò ben presto in

gara. Non contando la gara di Indianapolis, il Campionato del Mondo si

svolse interamente in Europa fino al 1953, quando la stagione si

aprì in Argentina. Quella fu la prima corsa ufficiale di

Formula 1 a disputarsi fuori dall’Europa.

Come previsto, il Campionato del Mondo ritornò al

Regolamento di Formula 1 per la stagione 1954, adesso basato sui motori

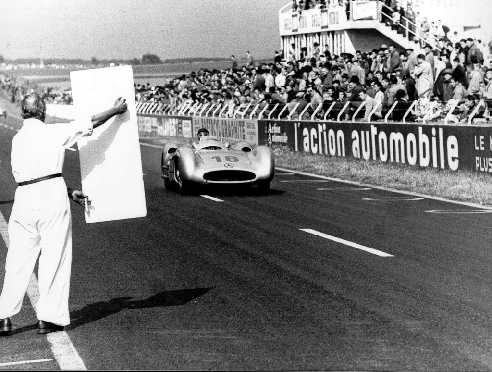

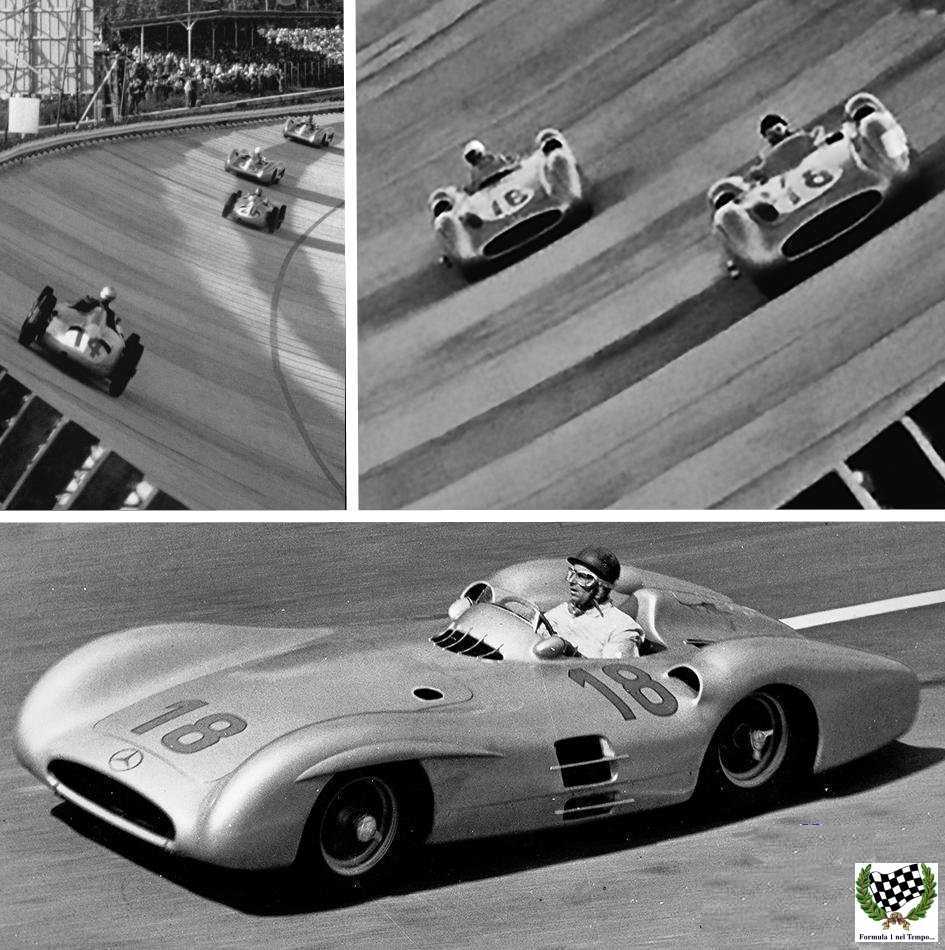

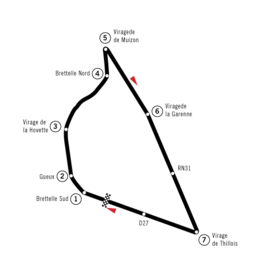

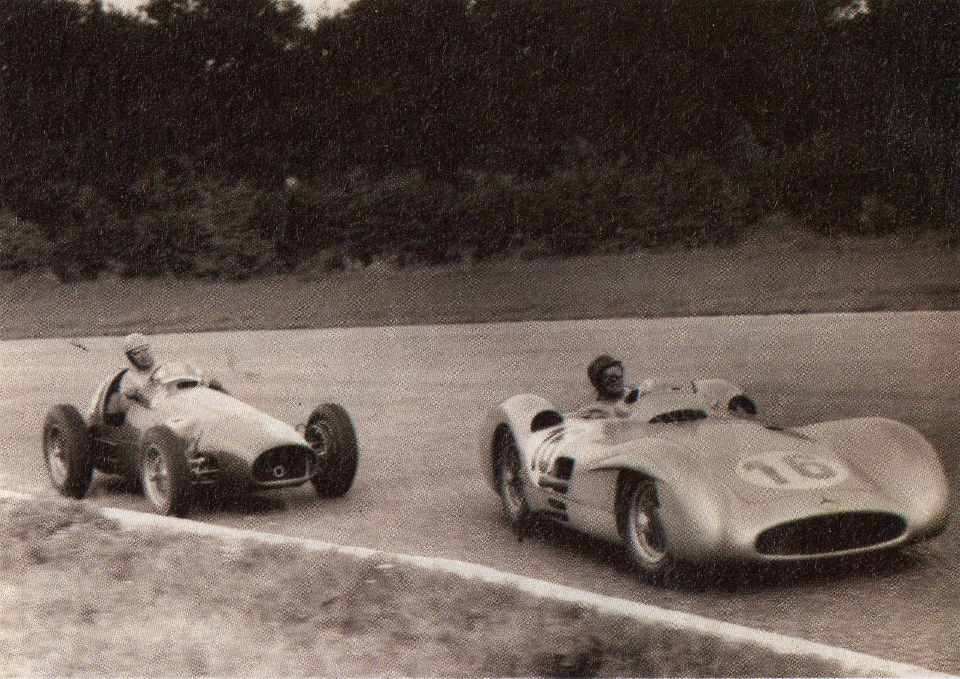

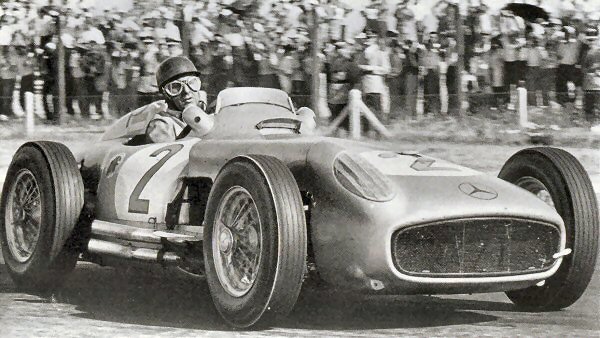

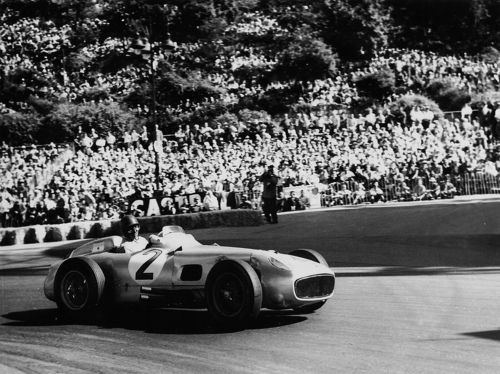

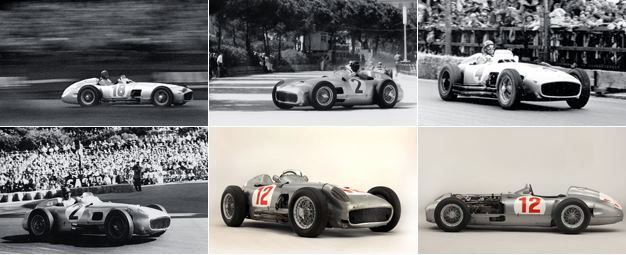

atmosferici a 2.5 litri. Erano la Lancia e la Mercedes-Benz a

monopolizzare la serie, guidati dai migliori piloti

dell’epoca: Ascari per la Lancia, Fangio per la Mercedes.

Utilizzando valvole desmodromiche, iniettori a benzina, magnesio, ed

altre parti piuttosto esotiche come linee del telaio presentate con una

forma alquanto allungata e altre tecniche piuttosto avanzate, la nuova

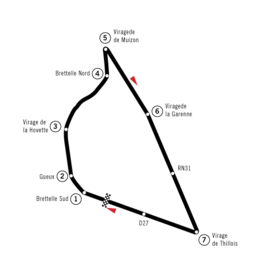

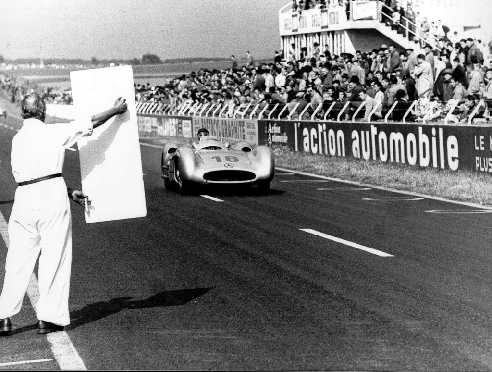

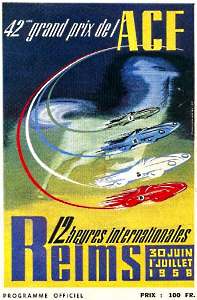

Mercedes iniziò la stagione 1954 quando Fangio

partì dalla pole position nel Gran Premio di Francia svolto

sul circuito stradale di Reims-Gueux con il primo giro percorso a una

velocità di oltre 200 km/h – fu la prima volta

nella storia della Formula 1 – prima di vincere la corsa,

Fangio ingaggiò un duello con l’altro pilota della

Mercedes Karl Kling, giunto in seconda posizione.

|

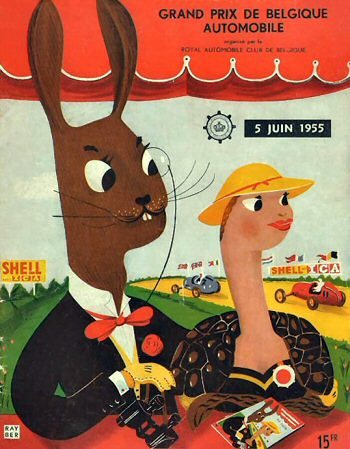

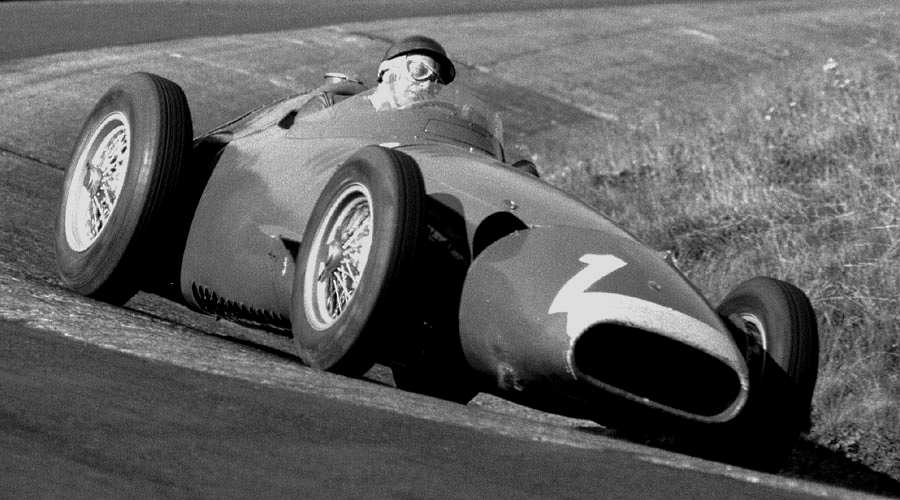

Gran premio d'Olanda 1955

46º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 5 di 7 del Campionato 1955

domenica 19 giugno 1955 - 100 giri x 4.193 km - 419.300 km

|

|

|

|

Il Gran Premio d'Olanda 1955 fu

la quinta gara della stagione 1955 del Campionato mondiale di Formula

1, disputata il 19 giugno sul Circuito di Zandvoort. La manifestazione

vide la vittoria di Juan Manuel Fangio su Mercedes,

seguito dal compagno di squadra Stirling Moss e dall'italiano Luigi

Musso su Maserati.

Il Gran Premio ebbe luogo una settimana dopo la tragedia di Le Mans.

|

Le vetture Mercedes affrontarono le due stagioni seguenti con Fangio

che si aggiudicò tutte le gare lasciando agli altri piloti

soltanto tre corse. Alla fine della stagione 1955 la Mercedes si

ritirò dalle gare nello stesso modo fulmineo

com’era entrata. Avevano provato la superiorità

della loro tecnologia, ma fu il terribile disastro di una delle sue

vetture sport, guidata da Pierre Levegh alla 24 Ore di Le Mans di

quell'anno, che provocò il decesso di 83 persone, a

comportare il ritiro dalle competizioni. La casa tedesca

resterà lontano dalla Formula 1 fino al termine della

stagione 1993. Dopo la tragedia di Le Mans, lo sport automobilistico ne

uscì totalmente sconvolto: tre Gran Premi ancora da

disputarsi vennero immediatamente cancellati e il governo svizzero

annunciò il bando totale alle corse automobilistiche

disputate sul suo territorio nazionale (tutt'ora in vigore. Il gran

premio di Svizzera del 1982 fu disputato in Francia,a Digione).

Lancia D50

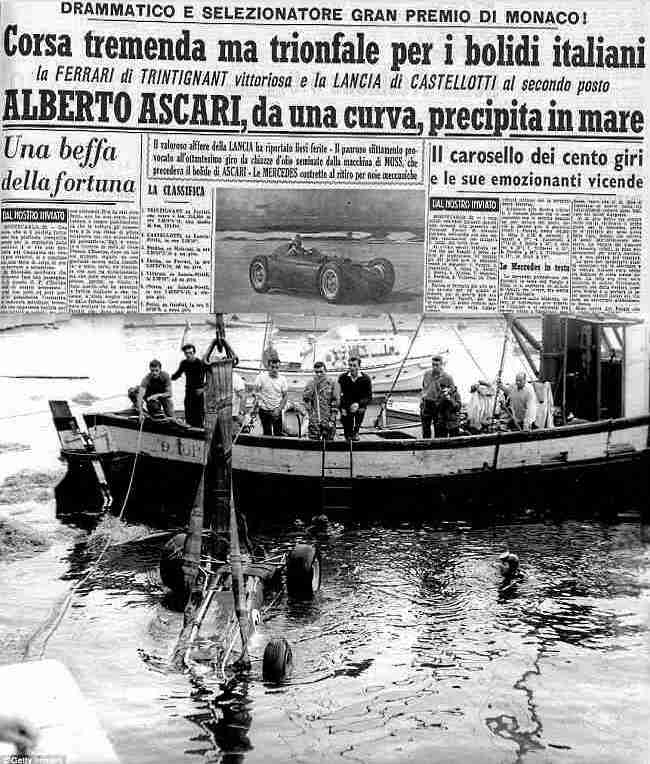

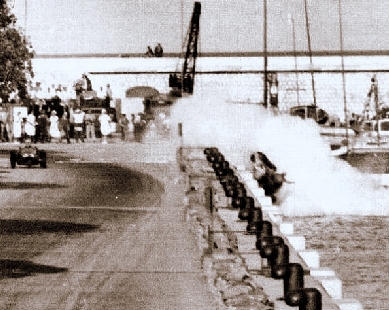

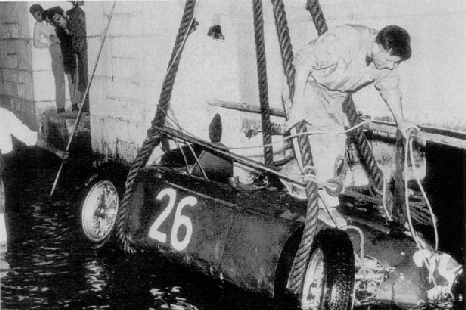

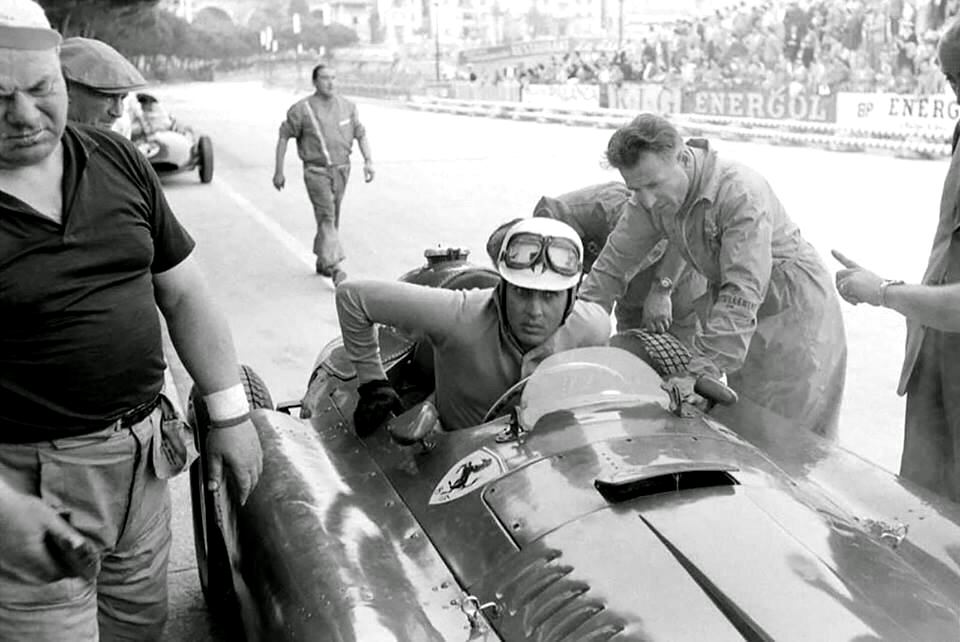

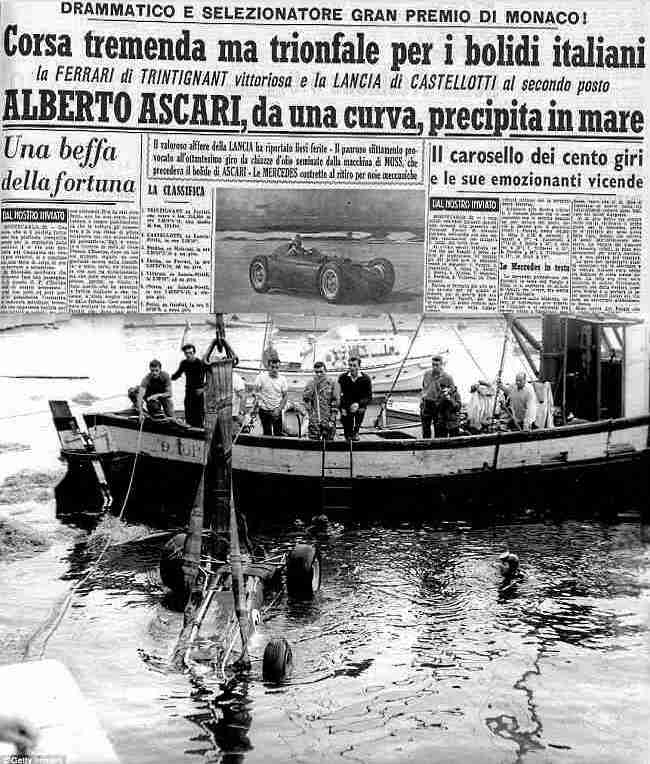

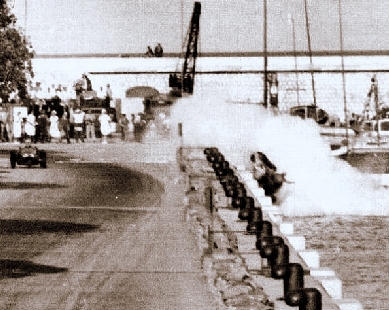

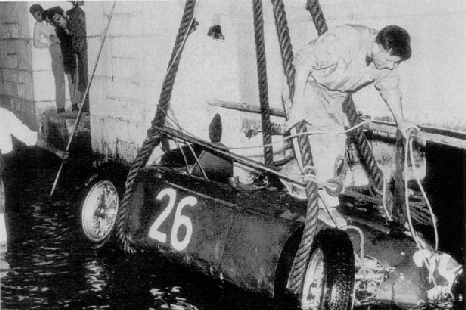

Il Gran Premio di Montecarlo 1955 vide uno spettacolare incidente

quando Ascari e la sua Lancia, dopo aver mancato una chicane, si

schiantarono contro il molo. Ascari viene sbalzato fuori dalla vettura

e cadde in acqua, vivo e apparentemente senza danni. Vi furono varie

speculazioni attorno a una emorragia interna non riscontrata quando

appena quattro giorni dopo Ascari rimase ucciso a Monza mentre

effettuava alcuni test su una vettura Ferrari sport prestatagli

dall'amico Castellotti.

Dopo la morte di Ascari, la Lancia (alle prese con gravi problemi

finanziari) si ritirò definitivamente dalla categoria

cedendo motori, vetture, informazioni e tecnologia alla Ferrari (che

ricambierà il favore negli anni settanta fornendo il motore

per la creazione della mitica Stratos).

|

| La partenza del GP con Collins al comando seguito da Castellotti e Fangio. |

|

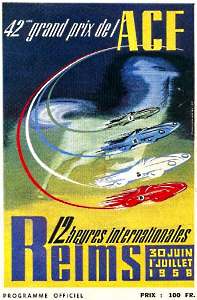

Il Gran Premio di Francia 1956 fu la quinta gara della stagione 1956 del Campionato mondiale di Formula 1,

disputata il 1º luglio sul Circuito di Reims.

La corsa vide la seconda vittoria consecutiva di Peter

Collins su Ferrari,

seguito dal compagno di squadra Eugenio Castellotti e

dal francese Jean Behra su Maserati.

|

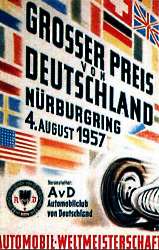

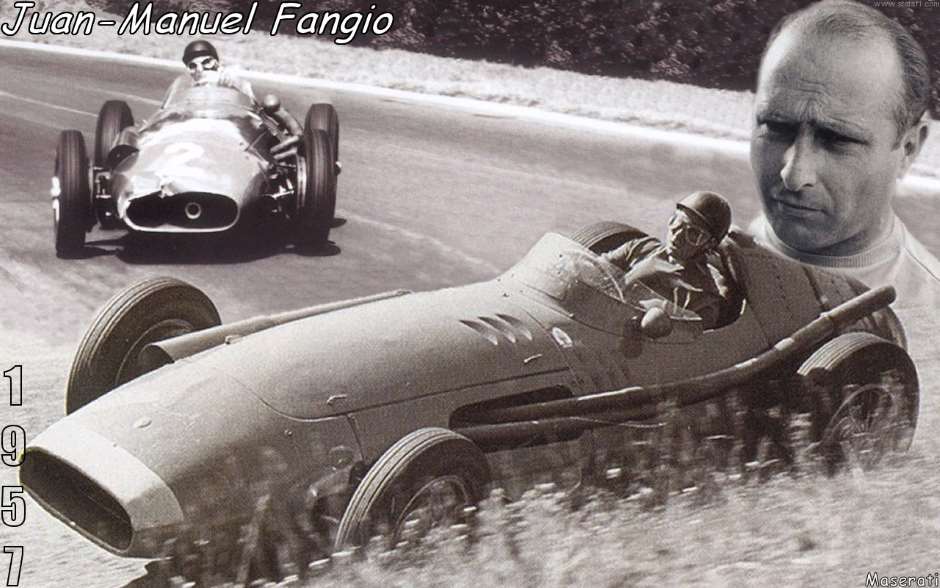

La

stagione 1956 vide Fangio fare buon uso della Ferrari – nata

in casa della Lancia – per vincere il suo quarto campionato.

Guidando una Maserati, coglie il quinto successo nella stagione 1957,

stabilendo un record che resterà imbattuto per 46 anni.

Nonostante la configurazione base della formula rimanga invariata per

il 1958, le gare furono accorciate dai circa 500 km / 300 miglia ai 300

km / 200 miglia e le macchine usarono un particolare tipo di benzina

composto da vari tipi di miscele il cui componente primario era il

metanolo.

|

|

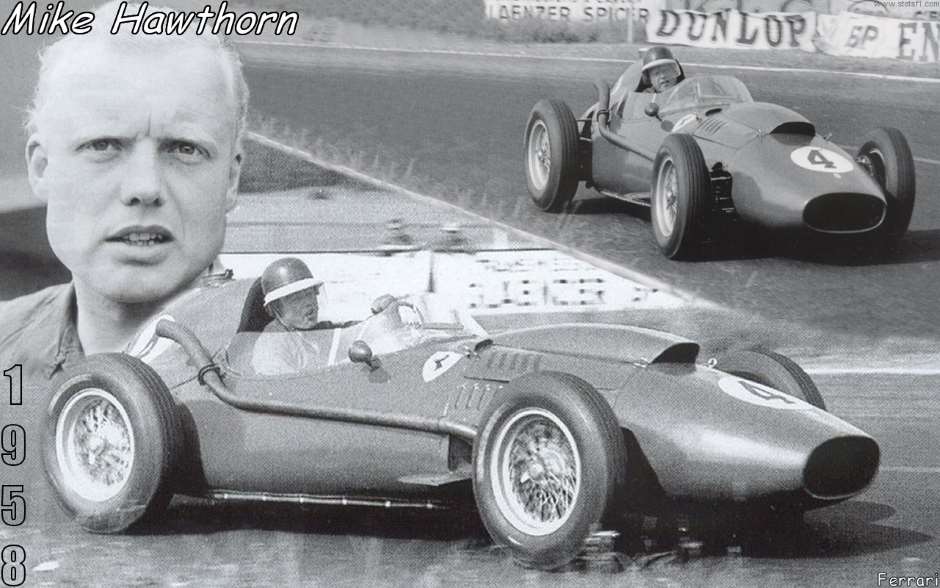

Le 246 di Mike Hawrthon -Luigi Musso e Wolfgang von Trips

GP di Francia 1958 - La corsa vide l'ultima vittoria in carriera di Mike Hawthorn su Ferrari. |

|

Con il ritiro di Fangio, Mike Hawthorn alla guida della Ferrari

conquistò il titolo piloti nella stagione 1958 diventando

così il primo pilota inglese a vincere il titolo. La

scuderia britannica Vanwall conquistò il primo titolo

riservato ai costruttori in quella stagione, ma non riuscì a

coronare le sue aspirazioni di portare un pilota inglese al titolo

iridato. Stirling Moss, nonostante avesse totalizzato un numero

maggiore di vittorie rispetto ad Hawthorn, perse il titolo per un solo

punto (Hawthorn sfruttò il regolamento dell'epoca che

premiava con un punto chi faceva il giro più veloce in

gara). Questa annata vide anche una donna guidare per la prima volta

una Formula 1 in una gara di campionato, la napoletana Maria Teresa de

Filippis che debuttò guidando da privata una Maserati nel

Gran Premio del Belgio.

|

|

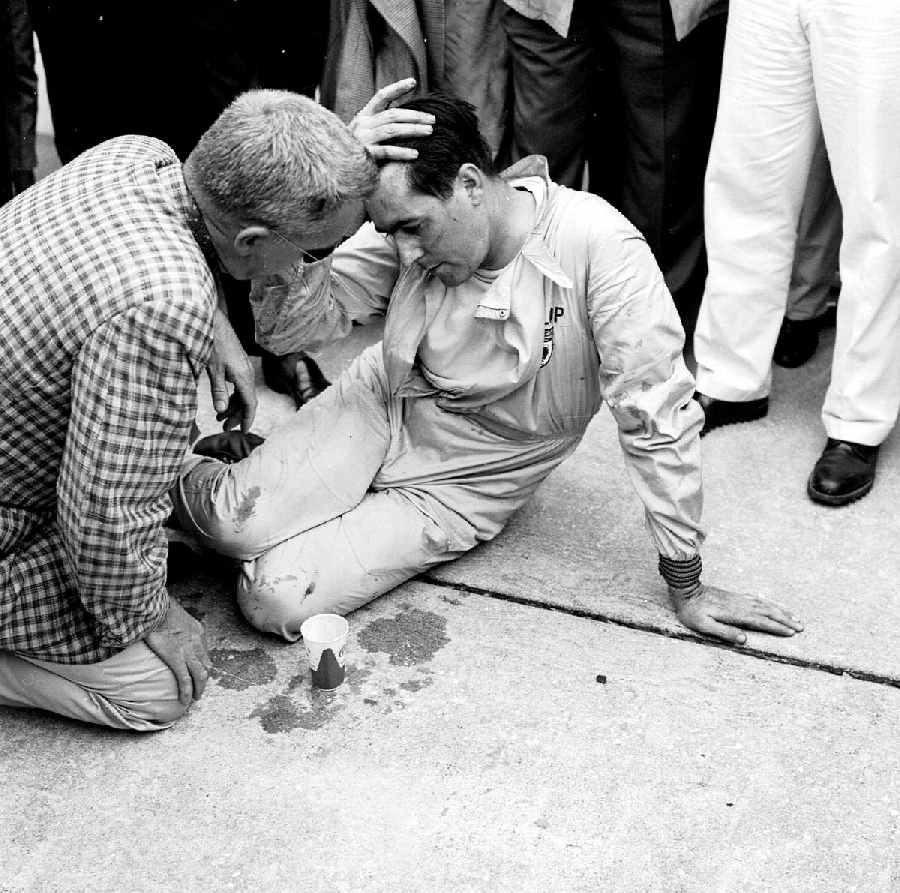

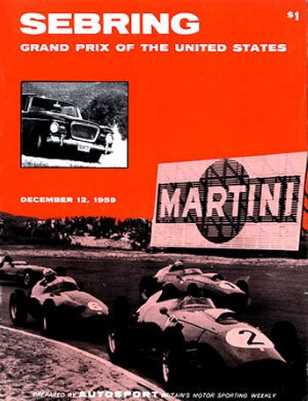

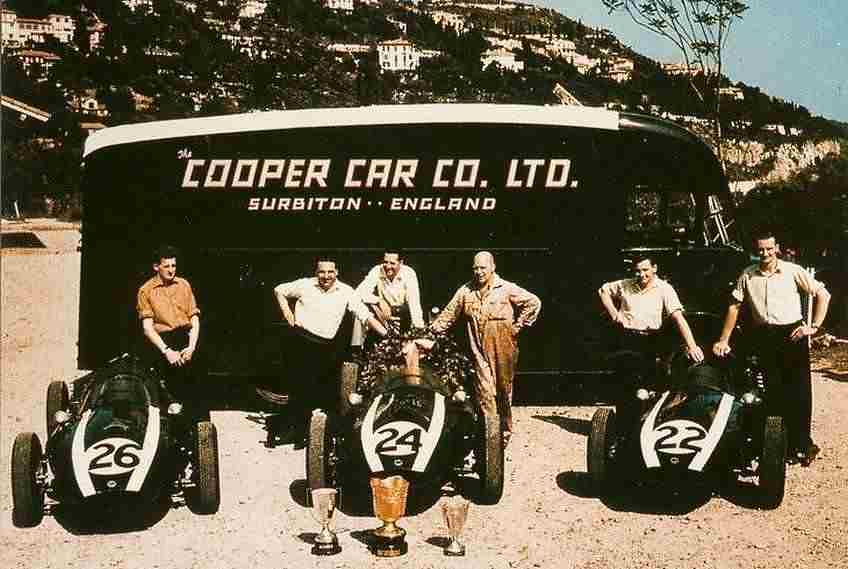

1959 - Jack Brabham - Cooper T51

| Il 1958 fu un anno cruciale per la Formula 1. Contro una piccola

pattuglia di Ferrari e Maserati (ritiratasi ufficialmente nella

stagione precedente), Stirling Moss vinse il

guidando una vettura a motore centrale Cooper per conto della scuderia

privata di Rob Walker, spinta da un motore 2 litri fornito dalla

Coventry Climax a 4 cilindri. Questa fu la prima vittoria per una

vettura col motore posizionato dietro al pilota in Formula 1. Il

successivo Gran Premio a Montecarlo venne vinto ugualmente dalla

Cooper, guidata questa volta da Maurice Trintignant. Spinte da motori

di minore cilindrata, le Cooper rimasero outsiders nel 1958, ma nel

momento in cui i nuovi motori da 2.5 litri della Coventry Climax furono

messi a disposizione, le piccole vetture britanniche passarono a

dominare la Formula 1. La stagione 1959 vide una competizione serrata

tra la scuderia Cooper dell’australiano Jack Brabham, e Moss

che correva per il team di Rob Walker su vettura Cooper.

L’uso della trasmissione della Citroën Traction

Avant modificata, rappresentò il tallone d’achille

per le Cooper, e Walker tornò a un progetto casalingo.

Sfortunatamente questo asse speciale era totalmente incompatibile con

le altre componenti della vettura e Brabham vinse il titolo, con Moss

piazzato secondo. |

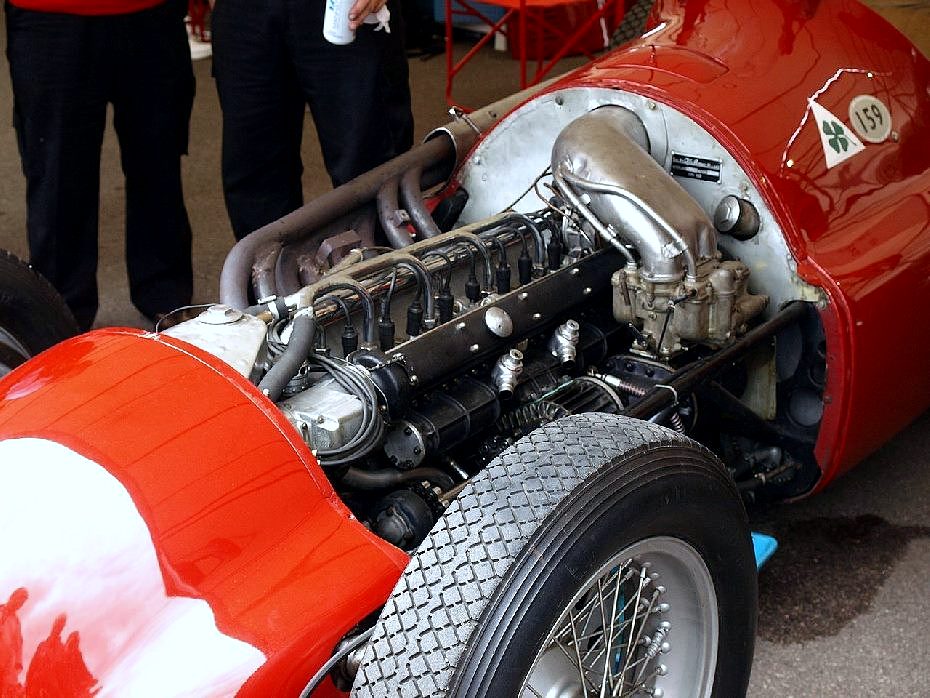

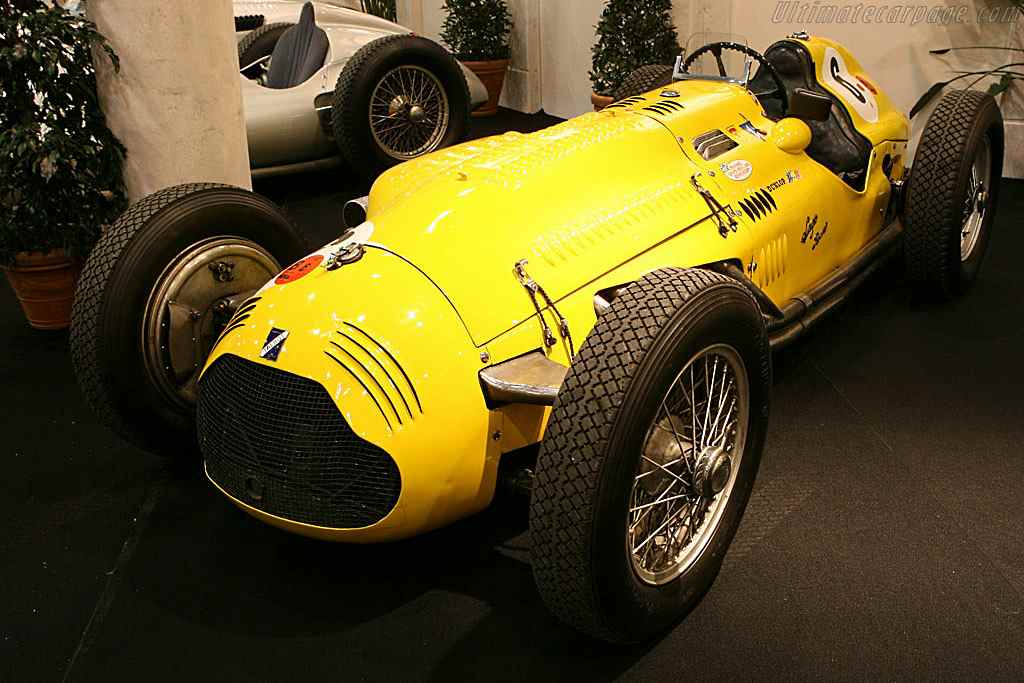

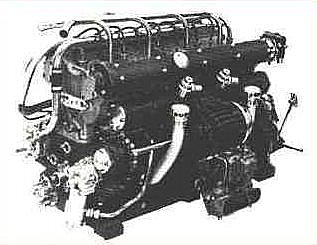

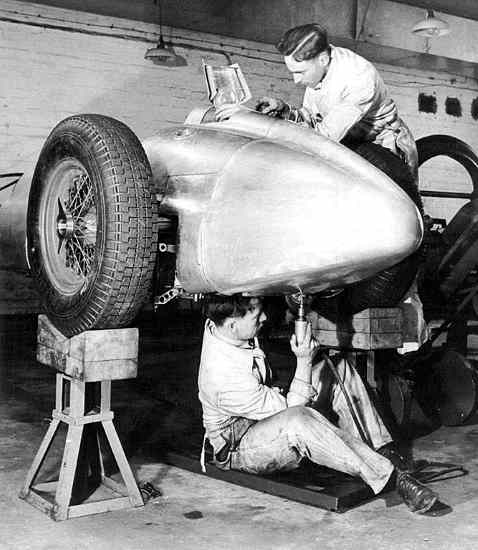

| L’Alfa Romeo dispone del modello 158 che, ribattezzata

“Alfetta”, ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte nel dopoguerra.

La vettura è stata progettata da Gioacchino Colombo e da Enzo Ferrari

nel 1937 ma, come tutto il resto del materiale appartenuto alla Scuderia Ferrari, era passata in forze all’Alfa Romeo quando il Commendator Ferrari aveva

cessato la propria attività sportiva poco prima della guerra. |

Alfa Romeo 158

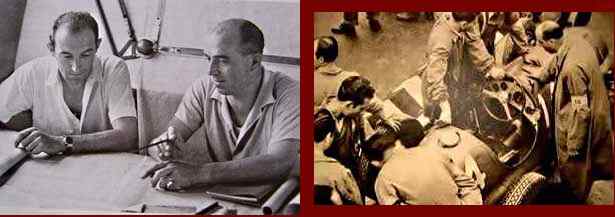

Aurelio Lampredi e Gioachino Colombo - Gioachino Colombo a Monza nel

1949

A fare grande la Casa milanese in F.1 furono gli

esordi del campionato del mondo, quando Farina e Fangio svettarono

nelle stagioni '50 e '51. Poi l'Alfa decise di ritirarsi dalle

competizioni della massima categoria, ripresentandosi in pista nel '76

come fornitore di motori per la Brabham prima di scendere in campo con

un proprio team. Ma più che successi, la squadra del

Biscione accumulò delusioni, fino a cedere il proprio

materiale all'Euroracing e i motori all'Osella: con la scuderia

piemontese, i motori Alfa «girarono» fino all'87.

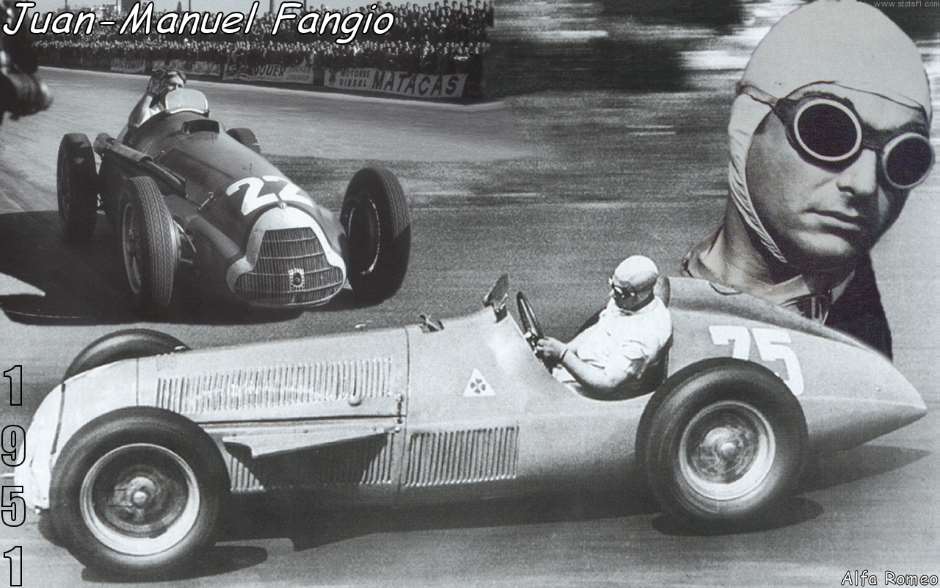

Gli anni più gloriosi dell'Alfa Romeo sono legati alle prime

due stagioni del campionato del mondo di F.1, quando, per due anni di

seguito, Nino Farina prima e Juan Manuel Fangio poi, svettarono nei

mondiali '50 e '51. La prima stagione iridata fu caratterizzata dall'en

plein messo a segno dalla Casa milanese, che vinse tutti i Gran Premi

in calendario ad esclusione di Indianapolis, cui però i team

europei non partecipavano. L'arma formidabile che permise all'Alfa

l'exploit del '50, fu la «158», meglio nota come

«Alfetta», cui seguì la

«159» - naturale evoluzione della macchina campione

del mondo - con la quale la Casa del Portello disputò il

mondiale '51. Ma quello fu l'ultimo anno in F.1 dell'Alfa: paga dei

successi ottenuti, la Casa milanese decise infatti di abbandonare le

competizioni per capitalizzare i risultati ottenuti. Una decisione cui

contribuì l'evidente crescita che stava caratterizzando

un'altra scuderia: la Ferrari. Che dimostrò appunto il suo

potenziale vincendo il mondiale '52, e ripetendosi in quello successivo

con Ciccio Ascari.

|

|

|

|

Nel

1950, in risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto

l'anno precedente,

la FIA organizzò il primo vero Campionato del

Mondo Piloti utilizzando

il Regolamento della Formula 1.

L’organizzazione del campionato vide scegliere sei dei

maggiori Gran Premi in Europa, più la 500 Miglia di

Indianapolis,

ma questa fu una mera formalità per quanti

avevano partecipato alle gare durante gli anni precedenti.

Furono tre

team italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del

campionato, l’Alfa Romeo,

quindi la Ferrari, e infine la

Maserati. Altre case manufattrici nazionali –

come la

francese Talbot o la britannica BRM – competono, con successi

assai modesti.

Un buon numero di vetture private prendevano parte alle gare.

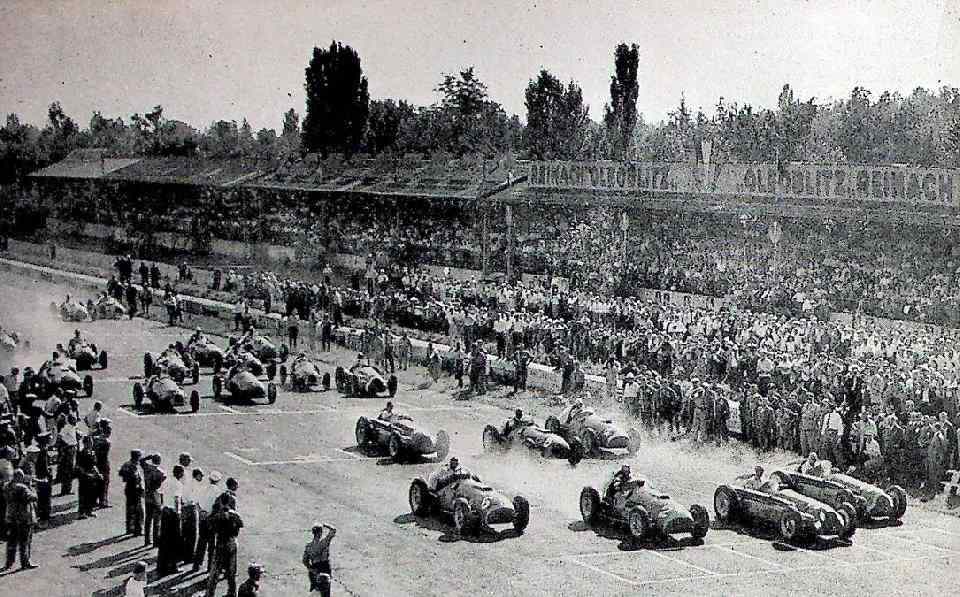

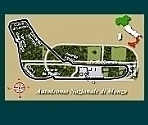

Nel 1950 fu istituito il Campionato mondiale di Formula 1 e da allora il Gran Premio d’Italia ne ha sempre

fatto parte (foto sopra, Monza GP Italia 1950): nei primi anni era addirittura la gara conclusiva, in seguito

sono stati inseriti altri Gran Premi in date successive.

L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione

1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con

l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.

La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato

ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente

gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai

importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario

del campionato dopo il 1960. Nino Farina vinse il campionato

inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la

Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori

dell’Alfetta erano estremamente potenti per la

capacità delle altre vetture dell’epoca.

Nel 1951

il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma

questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,

che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo

Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della

guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed

elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo

sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto

morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe

soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di

tempo.

L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione

1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con

l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.

La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato

ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente

gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai

importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario

del campionato dopo il 1960. Nino Farina vinse il campionato

inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la

Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori

dell’Alfetta erano estremamente potenti per la

capacità delle altre vetture dell’epoca.

Nel 1951

il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma

questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,

che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo

Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della

guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed

elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo

sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto

morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe

soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di

tempo.

|

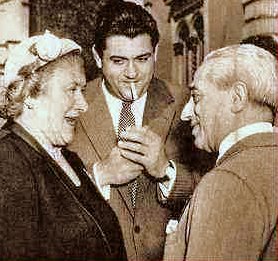

|

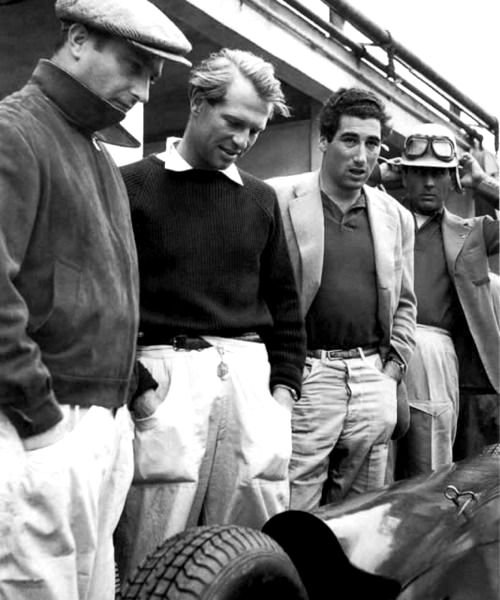

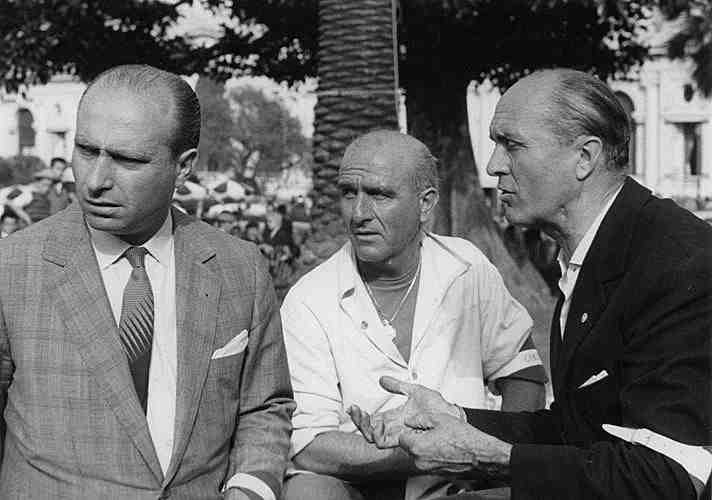

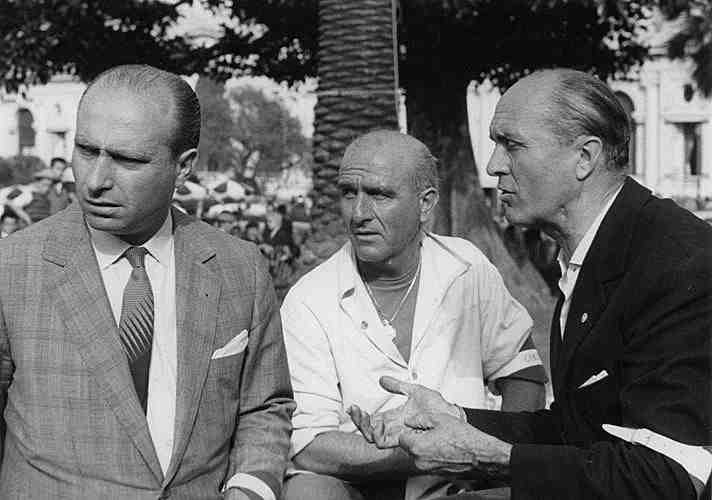

Juan Manuel Fangio in mezzo ad Alberto Ascari (a sinistra) e a Nino Farina (a destra) in una foto del 1950

|

Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125

da 1.5 litri con compressore, ormai da museo,

e presentò il

nuovo modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri, cilindrata che

diventerà

un "classico" della Casa modenese.

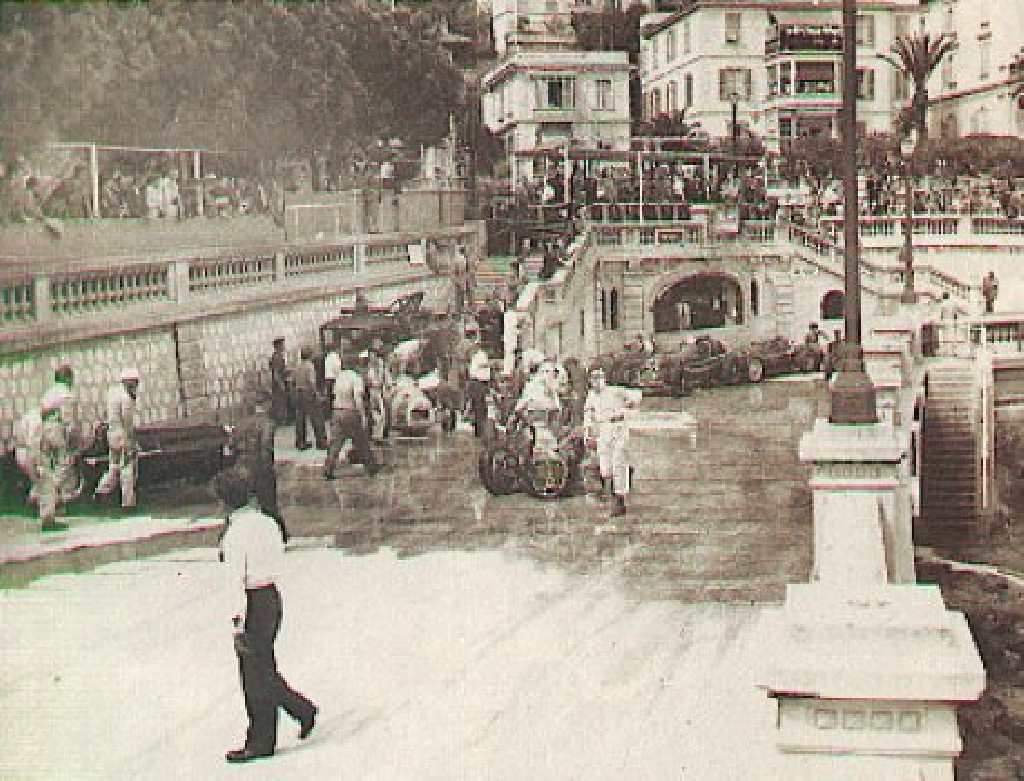

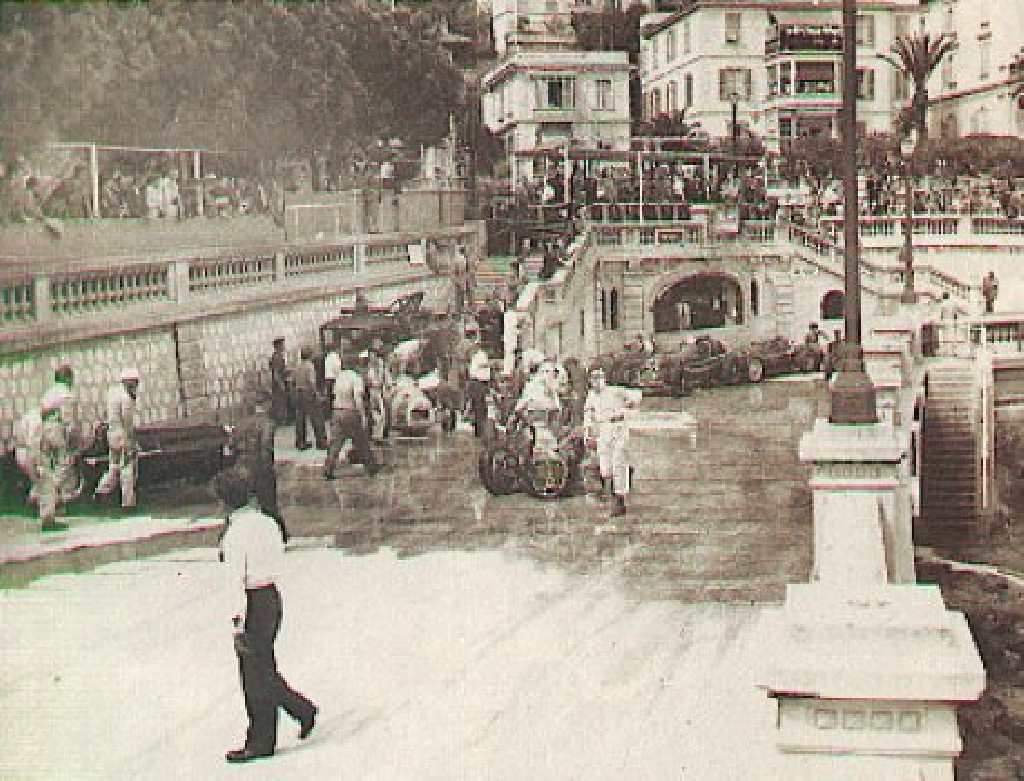

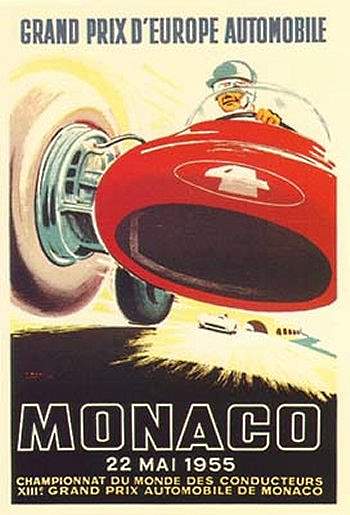

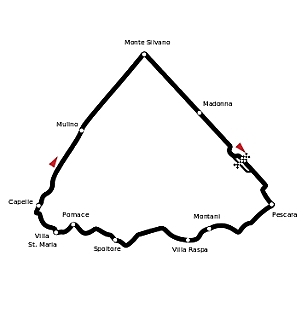

Gran Premio di Monaco 1950

21 maggio 1950

Percorso 3,180 Km - Distanza 100 giri 318,0 km |

|

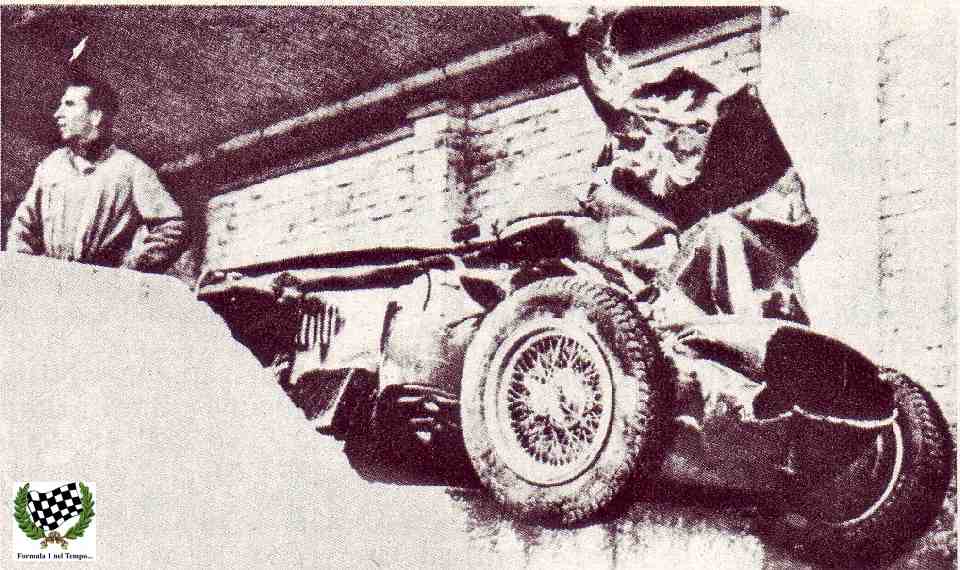

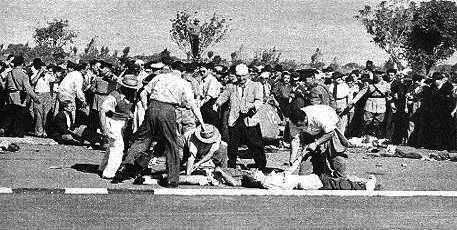

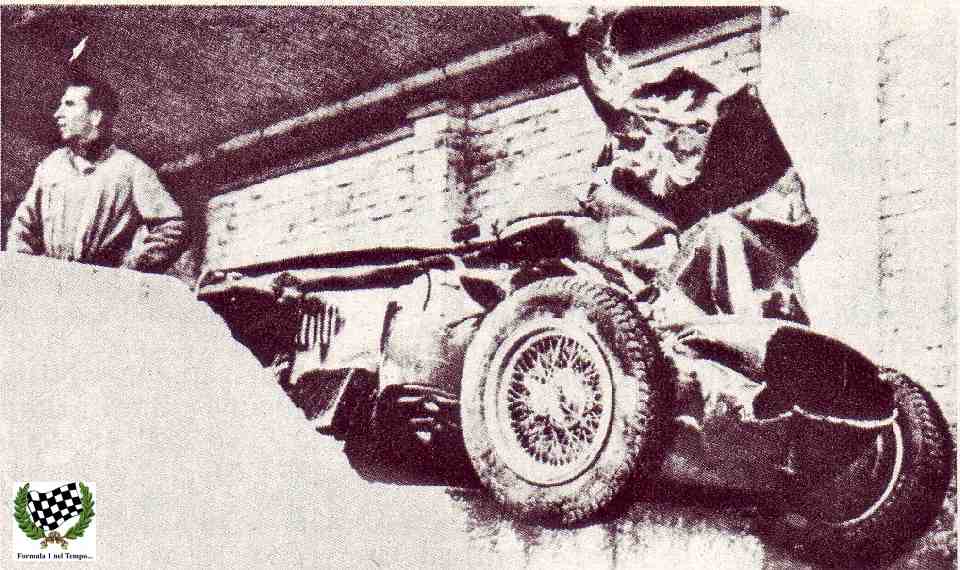

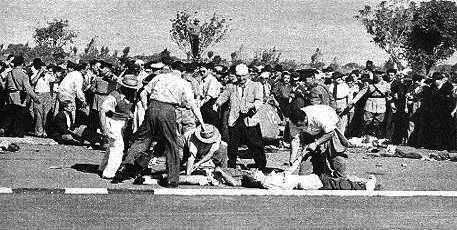

Al

via, dopo un paio di curve la classifica temporanea vede Fangio in

testa seguito da Villoresi Farina e Gonzales, reo di aver perso

posizioni a scapito dei due italiani.

Ma al primo giro si verifica un rovinoso incidente multiplo quando

un'ondata improvvisa invade la curva del Tabaccaio. Fangio, già

in testa, riesce ad evitarla mentre invece Giuseppe Farina si scontra

con la Maserati di González, che prende fuoco. L'argentino

riesce in breve tempo a uscire dalla vettura con qualche ustione.

Immediatamente, il personale di servizio agita ripetutamente la

bandiera gialla, ma i piloti non tengono conto della segnalazione.

Così, i concorrenti sopraggiunti, tentando di evitare le due

vetture, entrano in collisione tra loro: Luigi Fagioli, in quinta

posizione, sterza bruscamente andando in testacoda, e viene urtato dal

sopraggiungente Louis Rosier.Nella carambola si ritirano

complessivamente dieci piloti su diciannove partecipanti.

Un attimo prima, dalle tribune il pubblico aveva aguzzato lo sguardo

verso la curva di S. Devota, attendendo con impazienza il primo

passaggio. Un attimo dopo, tutta la gente presente tace, nel timore di

una catastrofe.

L'unico pilota per cui si pensa che vi siano state conseguenze gravi

è Rol, dato che si teme una frattura ad un braccio. Ma la

radiografia subito fatta sul percorso con l'impianto montato su vita

apposita autoambulanza permette di stabilire che non vi è nulla

di grave. Infatti, Rol riparte coraggiosamente in automobile per

Torino, guidando lui stesso, mentre la corsa è in fase di

svolgimento.

Nei box, le mogli dei piloti si torcono le mani per l'ansia dell'attesa.

Dopo pochi minuti, Fagioli giunge ai box a piedi, facendo grandi gesti.

Dalla sua mimica si capisce che è avvenuto uno scontro

collettivo e che le macchine si sono scontrate più volte tra

loro, mentre il comitato del Gran Premio informa, forse con

superficiale precipitazione, che la causa dell'incidente è stato

Farina.

Farina dice invece che è stato Gonzales a provocare l'incidente:

"Villoresi aveva passato da poco

l'argentino; anch'io stavo superando l'imbocco della curva; ad un

tratto ho sentito toccare nel fianco la mia macchina e questa si mise

di traverso, tanto è vero che una ruota di Gonzales porta ancora

tracce di vernice rosea, il colore cioè della mia Alfa".

Mentre i testimoni oculari dichiarano che la ruota destra posteriore della macchina di Farina avrebbe urtato contro un muro.

Le deposizioni sono infinite e discordanti, e vi è persino chi

parla di intenzionalità da parte di Gonzales, per mettere fuori

gara Farina, che è il più veloce concorrente di Fangio,

argentino come Gonzales.

Luigi Villoresi viene attardato in maniera irreparabile al secondo giro

dalla pista ostruita dalle vetture incidentate. Usciti subito di scena

due grandi protagonisti del Gran Premio di Gran Bretagna, Farina e

Fagioli, l'attenzione del pubblico è tutta per Villoresi, che

tenta una rimonta portandosi, al cinquantacinquesimo giro, a trentadue

secondi da Fangio, prima di arrendersi al sessantatreesimo giro per

problemi alla trasmissione.

Si spegne così l’unico reale motivo di interesse rimasto in gara.

L’ordine d’arrivo vede Fangio tagliare per primo il traguardo con un netto vantaggio su Ascari e Chiron.

Alla fine Juan Manuel Fangio, dopo avere doppiato tutti, e senza grandi

problemi, al termine di tre ore e tredici minuti di gara riesce a

conquistare la sua prima vittoria in Formula 1, tagliando per primo il

traguardo davanti ad Ascari e Chiron.

|

Ultimo appuntamento della stagione 1950, il

velocissimo circuito di Monza decreterà chi fra Fangio

(26

punti), Fagioli (24) e Farina (22) sarà il primo Campione

del Mondo di F1.

La partecipazione delle Ferrari rimane in forse fino a

martedì 29 agosto, giorno in cui scende

in pista la 4500

(modello 375) affidata ad Ascari. Debuttano anche due Alfa Romeo

modello 159 affidate

a Fangio e Farina, mentre a Fagioli viene lasciato

il modello 158.

In prova Fangio ottiene la pole con il tempo di

1’58’’6. Secondo è Ascari a

soli 2 decimi (1’58’’8),

terzo Farina

(2’00’’2). Chiude la prima fila

l’Alfa Romeo 158 di Sanesi

(2’01’’4) . Fagioli è solo

quinto

con un modesto 2’04’’0.

La gara si sviluppa in maniera incredibile.

Dal 1938 al 1940 vennero costruite 12 158 (per correre

nella categoria "Vetturette") mentre 4 saranno le 159.

Esteriormente si distingue dalla forma e disposizione degli scarichi e

dalla coda un pochino più arrotondata nella 159. |

Fangio prima rompe la sua

vettura poi quella di Taruffi ritirandosi definitivamente al

22°giro. Ascari

accusa un guasto al ponte e si ritira ma, al

48° giro, sale sulla vettura di Serafini terminando la gara

alle spalle di Farina vincitore indisturbato.

Al terzo posto si piazza Fagioli ,quarte e quinte rispettivamente le

due Tabot di Rosier e Etancelin. Farina,

Campione del Mondo

di F1 1950,

viene portato in trionfo dalla folla.

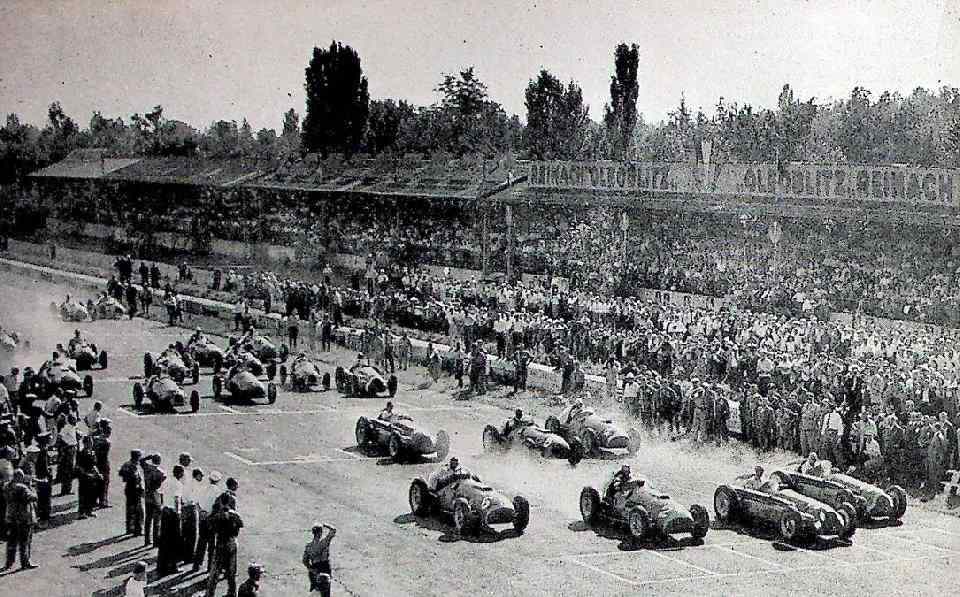

Gran Premio d'Italia 1951

14º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 7 di 8 del Campionato 1951

Monza - domenica 16 settembre 1951 - 80 giri x 6.300 km - 504.000 km

Il Gran Premio d'Italia 1951 si è svolto ad una settimana di distanza dal GP delle Nazioni di motociclismo che aveva occupato il circuito nella seconda domenica di settembre, data abituale per questa gara di Formula 1.

La gara fu vinta da Alberto Ascari su Ferrari, davanti al compagno di squadra José Froilán González; per la scuderia del cavallino si trattò inoltre della prima doppietta nella sua storia, oltre al primo successo sul circuito

brianzolo.

|

Dopo due vittorie della Ferrari nelle gare di Campionato, Juan-Manuel Fangio torna a vincere a Bari per l'Alfa Romeo

preannunciando una grande sfida a Monza tra le 2 scuderie italiane.

Alfa Romeo si presenta con Fangio, Nino Farina, Felice Bonetto e Toulo

de Graffenried mentre Ferrari porta sette vetture tra cui sono presenti

Alberto Ascari, Luigi Villoresi, José Froilán

González, Piero Taruffi e Chico Landi. Oltre alle consuete

Talbot-Lago sono presente la BRM, OSCA e Simca-Gordini.

La prima fila vede Fangio e Farina insieme ad Ascari e González

mentre Villoresi, Taruffi, Bonetto e Reg Parnell finiscono in seconda

fila. Le due BRM non partiranno per problemi alle loro vetture.

Alla partenza Fangio va in testa ma dopo pochi giri deve lasciar

passare Ascari. Ma l'argentino non molla e torna al comando poco prima

del cambio gomme.

Farina e de Graffenried si ritirano presto ma Farina torna in gara con

la vettura di Bonetto. Questo lascia González in seconda piazza. Fangio

prova a riprendere le due Ferrari ma il suo motore

va in fumo e Farina riesce ad arrivare terzo, passando Villoresi. La

sua Alfa è molto veloce ma il poco carburante lo costringe a fare 3 pit

stop.

Il risultato di Monza costringe tutti ad attendere l'ultima gara in Spagna per sapere chi sarà il Campione del Mondo.

|

|

Dopo due vittorie della Ferrari nelle gare di Campionato, Juan-Manuel Fangio

torna a vincere a Bari per l'Alfa Romeo preannunciando una grande sfida

a Monza tra le 2 scuderie italiane. Alfa Romeo si presenta con Fangio,

Nino Farina, Felice Bonetto e Toulo de Graffenried mentre Ferrari porta

sette vetture tra cui sono presenti Alberto Ascari, Luigi Villoresi,

José Froilán González, Piero Taruffi e Chico

Landi. Oltre alle consuete Talbot-Lago sono presente la BRM, OSCA e

Simca-Gordini.

La prima fila vede Fangio e Farina insieme ad Ascari e González

mentre Villoresi, Taruffi, Bonetto e Reg Parnell finiscono in seconda

fila. Le due BRM non partiranno per problemi alle loro vetture.

Alla partenza Fangio va in testa ma dopo pochi giri deve lasciar

passare Ascari. Ma l'argentino non molla e torna al comando poco prima

del cambio gomme.

Farina e de Graffenried si ritirano presto ma Farina torna in gara con

la vettura di Bonetto. Questo lascia González in seconda piazza. Fangio

prova a riprendere le due Ferrari ma il suo motore

va in fumo e Farina riesce ad arrivare terzo, passando Villoresi. La

sua Alfa è molto veloce ma il poco carburante lo costringe a fare 3 pit

stop.

Il risultato di Monza costringe tutti ad attendere l'ultima gara in Spagna per sapere chi sarà il Campione del Mondo.

|

|

BRM P15

|

|

| Enzo Ferrari (a sinistra) ed Alberto Ascari sul muretto dell'Autodromo di Monza nel 1952. |

|

Monza

La partenza del Gran Premio d'Italia1951 |

|

|

|

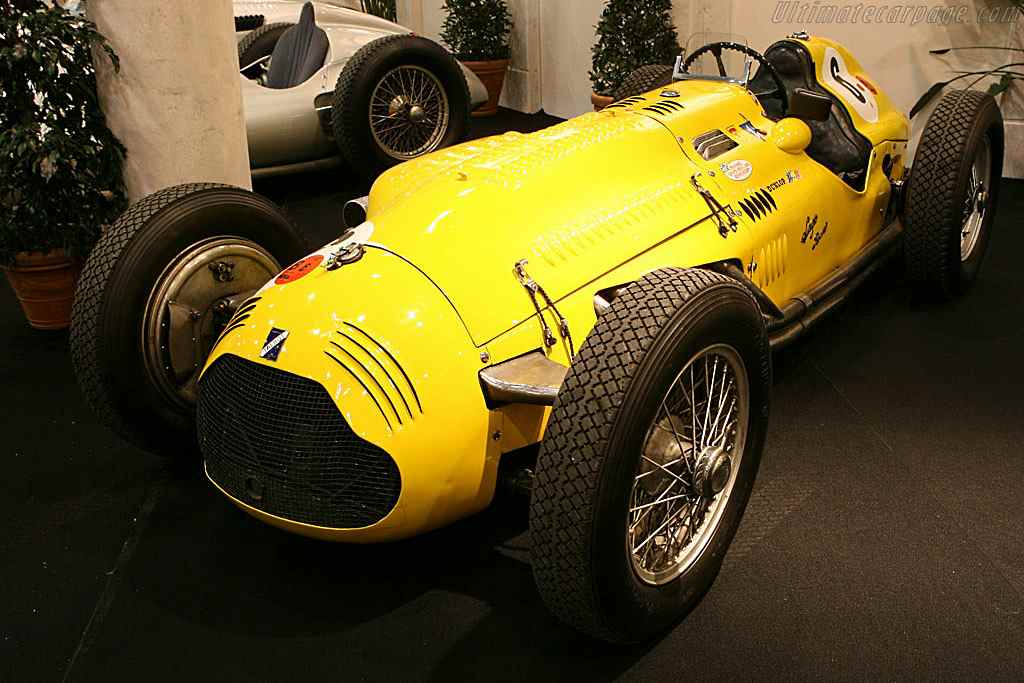

Il

costruttore francese ha partecipato con una propria squadra al

Campionato di Formula 1 negli anni 1950 e 1951 per un totale di 13 Gran

Premi, ottenendo come miglior risultati due terzi posti con Louis

Rosier.

Migliori

risultati furono ottenuti in quel periodo nella 24 Ore di Le Mans, in

particolare nell'edizione del 1950 dove una Talbot-Lago T26 trasformata

in biposto e dotata di parafanghi, vinse la gara guidata da Louis Rosier

e dal figlio Jean-Louis.

|

|

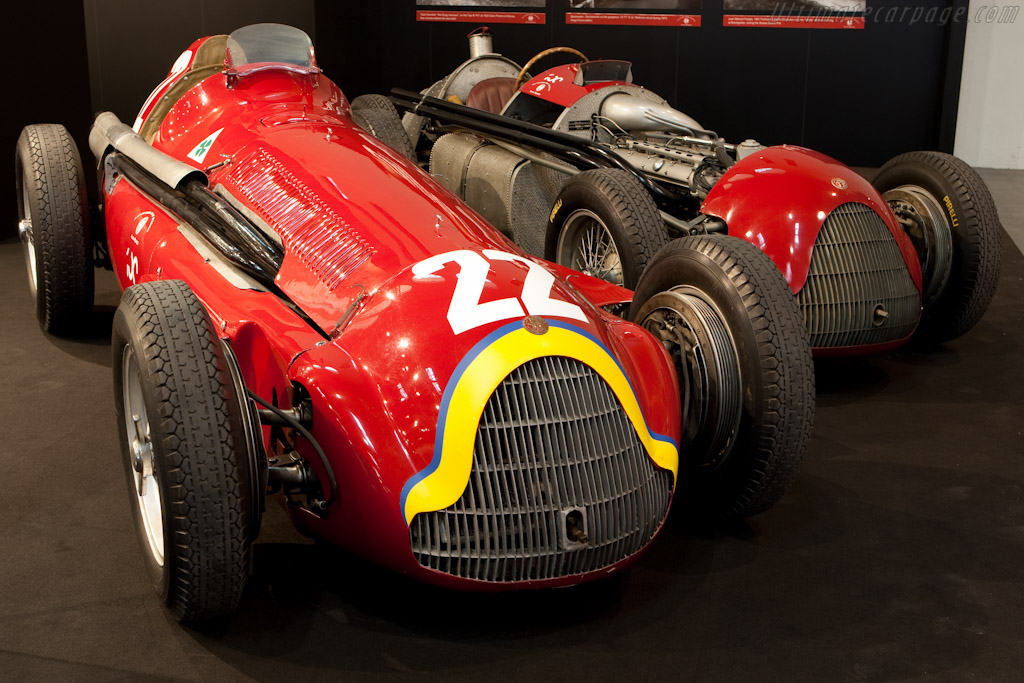

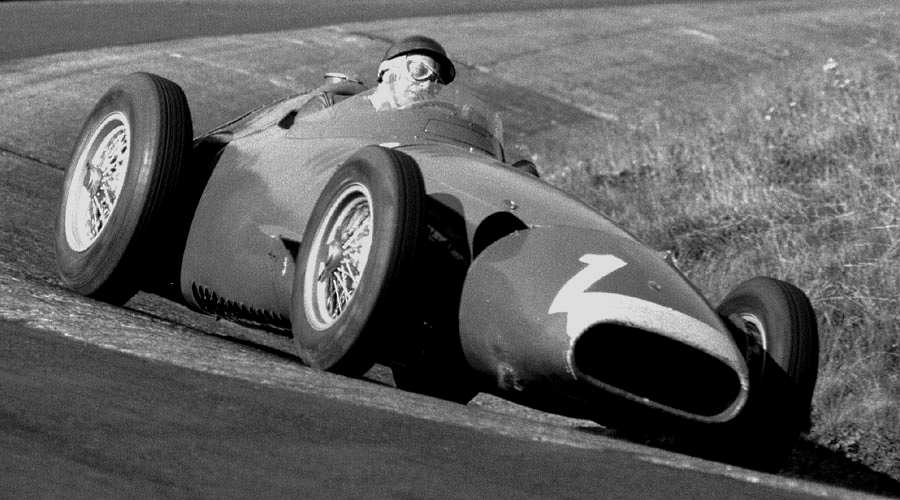

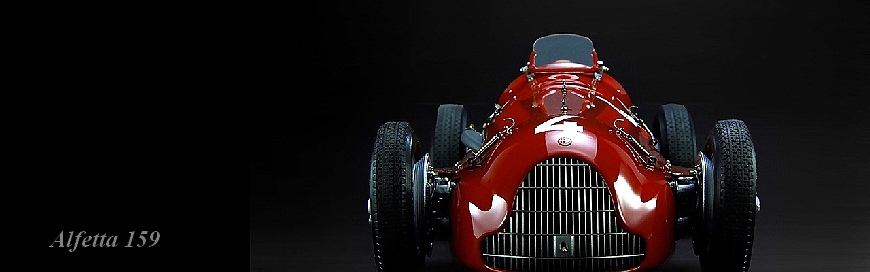

Alfa Romeo 159

Juan Manuel Fangio al volante

dell’”Alfetta 159” al Gran Premio della

Svizzera, al Bremgarten (Berna), nell’edizione del 1951,

che

andrà a vincere: in quell’anno il campione

argentino si aggiudica il primo dei suoi cinque allori mondiali.

Fangio

ricorderà sempre con profonda stima e riconoscenza

l’esperienza in Alfa Romeo, che lo ha lanciato

ai vertici

dell’automobilismo mondiale.

La mitica “Alfetta” è stata una

monoposto che ha chiuso un’epoca per l’Alfa Romeo:

la casa milanese si ritira imbattuta dalle

competizioni per dedicarsi

alla produzione in serie.

|

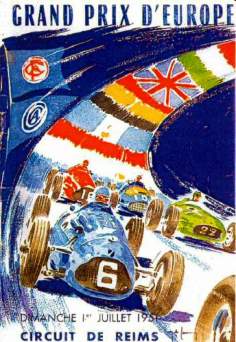

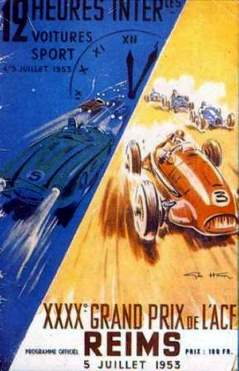

1951 - Gran Premio di Francia

Reims

domenica 1 luglio 1951 - 77 giri x 7.816 km - 601.832 km

|

|

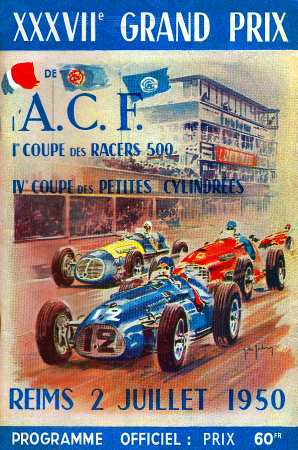

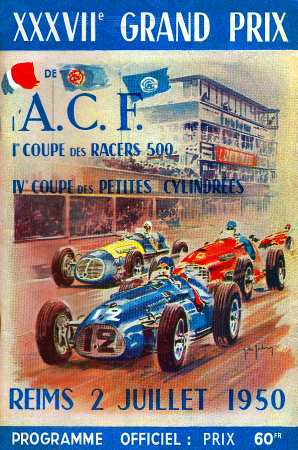

Il XXXVIII Gran Premio dell'Automobile Club di Francia, valido anche come XII Gran Premio d'Europa, fu l'edizione del 1951 del Gran Premio dell'Automobile Club di Francia (oggi chiamato "Gran Premio di Francia") e del Gran Premio d'Europa.

Il gran premio,

per vetture di Formula 1 e valido per il campionato del 1951, si

è disputato il 1º luglio 1951 sul Circuito di Reims.

Il GP di Francia fu la quarta prova del Mondiale 1951 e vide un quartetto di Alfa Romeo 159

contro tre Ferrari 375 e la Ferrari Thinwall Special. In aggiunta la

Gordini portò 4 vetture al GP di casa. Alfa Romeo riportò

in pista Luigi Fagioli mentre José Froilán

González guidò una Ferrari per la prima volta. In

qualifica Fangio e Farina su Alfa furono più veloci, con la

Rossa di Ascari terza a chiudere la prima fila. In partenza Ascari

andò in testa con Fangio dietro. Entrambi si ritirarono presto e

Villoresi ebbe dei problemi avvantaggiando Farina, autore di una

pessima partenza. González e Fagioli gli stavano dietro. Al suo

pit-stop Fagioli lasciò la vettura a Fangio e González fu

rimpiazzato da Ascari.

Questo non preoccupò Farina che rimase in testa fino al secondo

pit-stop, quando cominciò a soffrire di diversi problemi, lasciando così

la vittoria a Fangio, in coppia con Fagioli (unica vittoria in carriera

per il pilota italiano), con un minuto su Ascari che si aggiudicò il

secondo posto assieme al compagno di squadra González; Villoresi

concluse terzo a 3 giri. Parnell finì quarto riuscendo a piazzarsi

davanti allo sfortunato Farina.

|

Juan Manuel Fangio - José Froilàn Gonzàlez

Silverstone, 1951: 1ª vittoria Ferrari in

Formula 1

12º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 5 di 8 del Campionato 1951

Enzo Ferrari con Aurelio Lampredi

progettista del motore 4500 di cilindrata

|

|

Ferrari 375 V 12 - 1951 Gonzalez |

Il primo successo

con un motore 4500 di cilindrata, montato sulla Tipo 375 F1 e portato

al successo a Silverstone

da Froilan Gonzalez, dopo avere progettato un

3300, quindi un 4100 ed infine lo storico 4500.

Sviluppa poi il

progetto del Tipo 500 F2 che porterà a Maranello due titoli

mondiali con Alberto Ascari nel 1952 e 1953.

|

|

Il weekend del Gran Premio d'Inghilterra si svolge alla metà di luglio 1951. I

piloti schierati dalla Ferrari sono Ascari, Villoresi e Gonzalez. Nel Libro

delle Corse del 1951 si legge che durante il "Primo Allenamento", corrispondente

alle attuali prove libere del venerdì, in questo caso il 12 luglio 1951, il

miglior tempo della giornata era stato segnato da Froilan Gonzalez, che aveva

girato in 1.43:4, seguito da Fangio e Farina su Alfa Romeo. Le prove del sabato

avevano invece visto lo scavalcamento dell'Alfa sulla Ferrari, con il miglior

tempo fatto segnare da Juan Manuel Fangio. La griglia di partenza vedeva in

prima fila Ascari (Ferrari), Farina (Alfa R.), Fangio (Alfa R.) e Gonzalez

(Ferrari), in seconda Bonetto (Alfa R.), Sanesi (Alfa R.) e Villoresi

(Ferrari).

Il Gran Premio d'Inghilterra, disputato il 14 luglio, prevedeva 90 giri e il

tracciato misurava 4,649 km, per un totale di 418.421 km. Alla partenza prendeva

la testa Bonetto; alla fine del primo giro è ancora in testa, seguito da

Gonzalez, Farina, Ascari, Fangio e Villoresi. Al secondo giro Gonzalez assume il

comando davanti a Bonetto e manteneva la testa fino alla 9a tornata. Al 10° giro

era in testa Fangio e Gonzalez è secondo, e questa situazione permaneva fino al

20esimo giro. Nel corso del 40esimo giro invece le posizioni erano Gonzalez,

Fangio, Farina, Ascari, Villoresi. Al 50esimo giro Gonzalez si trovava ancora in

testa e amministrava un vantaggio di 1.14 su Fangio, seguito da Ascari, Farina e

Villoresi, quinto. Villoresi si ritirava al 57° giro; al 60° Gonzalez si fermava

per il rifornimento di carburante (tempo di sosta: 15 secondi), e rientra

davanti a Fangio, indietro di 56 secondi. Il vantaggio su Fangio si allungava a

circa 1.20:000 e porta alla conclusione con l'ordine di arrivo: Gonzalez,

Fangio, Villoresi, Bonetto.

La vittoria della Ferrari in

F1 segnava simbolicamente il sorpasso della squadra corse di Maranello nei

confronti

della grande rivale, l'Alfa Romeo, dove Enzo Ferrari aveva

lavorato per vent'anni.

Enzo Ferrari ricevette la notizia per

telefono con molto ritardo, mentre si trovava solo nel suo ufficio; il giorno

dopo un telegramma del presidente di Alfa Romeo inorgogliva ancor di più Ferrari

per quella vittoria tanto agognata.

Con un consumo di benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100

km le 375 offriromo fiera opposizione

all’Alfetta fino al

termine della stagione 1951.

|

| L'avventura di Ascari a Indy |

|

La prima apparizione della 375 Indy avvenne al Gran Premio di Torino

del 1952 con alla guida Luigi Villoresi che si aggiudicò la gara. A

metà maggio circa la 375 Indy venne trasferita negli Stati Uniti

dove Ascari cominciò a prendere confidenza con il circuito e fu

costretto così a saltare il Gran Premio di Svizzera, primo appuntamento

della stagione di Formula 1.

In gara la Ferrari si presentò con quattro vetture: una gestita dalla NART

di Chinetti e guidata da Ascari e le altre tre affidate a team

americani. Una curiosità deriva dal fatto che la vettura di Ascari, non

sapendo se la squadra avrebbe partecipato in veste ufficiale, si

presentò alle qualifiche con il Cavallino Rampante nascosto sotto del

nastro adesivo per poi riapparire in gara.

Sin dalle qualifiche la 375 Indy palesò la sua inadeguatezza alla

gara americana e solo Ascari riuscì a qualificarsi conquistando il 19º

posto in griglia. Infatti, nonostante le vetture americane fossero più

rozze, erano perfettamente adattate a quel particolare tipo di gara. In

gara Ascari si dimostrò comunque all'altezza della situazione riuscendo a

guadagnare qualche posizione nei primi giri ma fu costretto al ritiro

al 40º passaggio a causa della rottura di un mozzo ruota.

Due anni dopo, alla 500 Miglia del 1954

lo statunitense Danny Oakes tenterà nuovamente senza successo di

qualificare la 375 e nel 1958 la NART iscrisse il pilota Harry Schell

alla 500 Chilometri di Monza senza però ben figurare.

|

| Giovedì 5 giugno 1952 all'aeroporto di Malpensa la signora Maria Antonietta

Tavola in Ascari, detta Mietta, con i figli Tonino e Patrizia, assieme a vari

collaboratori del team Ferrari attendono Alberto Ascari, di ritorno dopo più di

un mese da Indianapolis. Dopo un viaggio durato 24 ore, il pilota scende

dall'aereo elegante e rilassato e racconta brevemente al giornalista Matuella

che cosa è avvenuto sul circuito: "La macchina si è puntata sulla ruota

posteriore destra e ha girato su se stessa. Poi mi sono sentito trasportare

all'indietro verso il prato all'interno della pista e lì mi sono arrestato". |

|

|

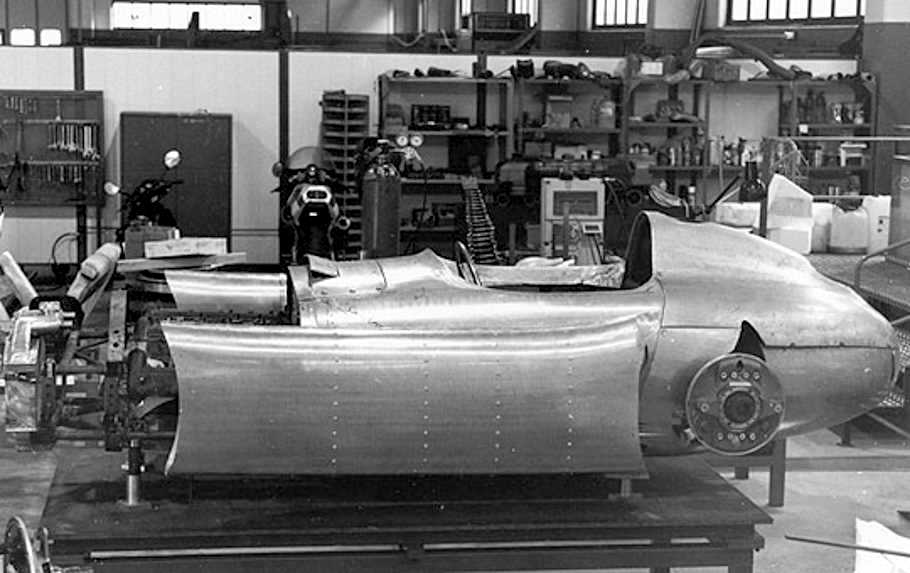

Scheda

tecnica Ferrari 375 "Indy"

Costruttore Scuderia Ferrari - Categoria 500 Miglia di Indianapolis

Squadra NART-Ferrari - Progettata da Aurelio Lampredi

Motore anteriore longitudinale - 12 cilindri a V di

60° - Alesaggio e Corsa 80 x 74,5 - cilindrata totale 4493,73 cmc

rapp.compressione 13:1 -Distribuzione 2 valvole per cilindro

Alimentazione 3 carburatori doppio corpo Weber - Potenza 400 CV a 7500

giri

Trazione posteriore -Cambio longitudinale a 4 rapporti + RM in blocco

con differenziale autobloccante ZF

Sospensioni anteriore: a ruote indipendenti con bracci oscillanti e

balestra posteriore: Ponte De Dion con balestra trasversale

Gomme Firestone anteriori: da 16"posteriori da 18"

Freni a tamburo Dimensioni lunghezza: 3.937 mm larghezza: 1.428 mm Altezza: 960 mm Peso 829 kg

Esemplari prodotti 4

|

|

|

|

Gran Premio di Svizzera 1952 |

|

|

|

Bremgarten - domenica 18 maggio 1952 - 62 giri x 7.280 km - 451.360 km

|

|

Il

primo Gran Premio della stagione 1952 è il Gp di Svizzera a

Bremgarten vicino Berna. Il pre-campionato aveva visto tentativi di

continuare con la precedente Formula 1, ma fu un flop perché

solo la Ferrari era davvero competitiva a causa del ritiro dell'Alfa

Romeo dalla corse. Alla fine si è deciso che il mondiale si

corre con le regole di Formula 2 e c'era una buona affluenza in

Svizzera.

La Ferrari ha 3 500

per Nino Farina, Piero Taruffi e André Simon, Alberto Ascari

è impegnato ad Indianapolis e Luigi Villoresi è fuori per

un grave incidente. Una macchina simile è guidata dalla Ecurie

Espadon per Rudolf Fischer e la Scuderia Rosier ha un'altra rossa per

Louis Rosier. C'era la possibilità che la Maserati portasse Juan-Manuel Fangio

e José Froilán González con la nuova A6GCM ma non

fu così. Gordini ha tre vetture per Jean Behra, Prince Bira e

Robert Manzon e la HWM è sostenuta da George Abecassis, Peter

Collins, Stirling Moss e Lance Macklin.

C'erano

due scuderie locali, con Hans Stuck per l'AFM e Toni Ulmen per la

Veritas-Meteor e un trio di motorizzate Bristol: Ken Wharton con la Frazer-Nash e due Cooper 20 per Eric Brandon e Alan Brown.

In prova Farina fa la pole con Taruffi e Manzon accanto a lui.

Dietro di loro Simon e Fischer con la terza fila capeggiata da Collins,

Behra ed Emanuel de Graffenried in una vecchia Maserati.

In gara Farina comandò la sua Ferrari fino a quando si ruppe.

Questo lasciò Taruffi comandare fino alla fine della corsa. Farina prese

la macchina di Simon ma si ruppe anche quella. Moss dopo una grande

gara fu costretto al ritiro lasciando Behra e Simon battagliare per il

secondo posto fino a quando Simon è stato richiamato. Alla fine sarà

Fischer a piazzarsi secondo davanti a Behra e Wharton.

|

|

|

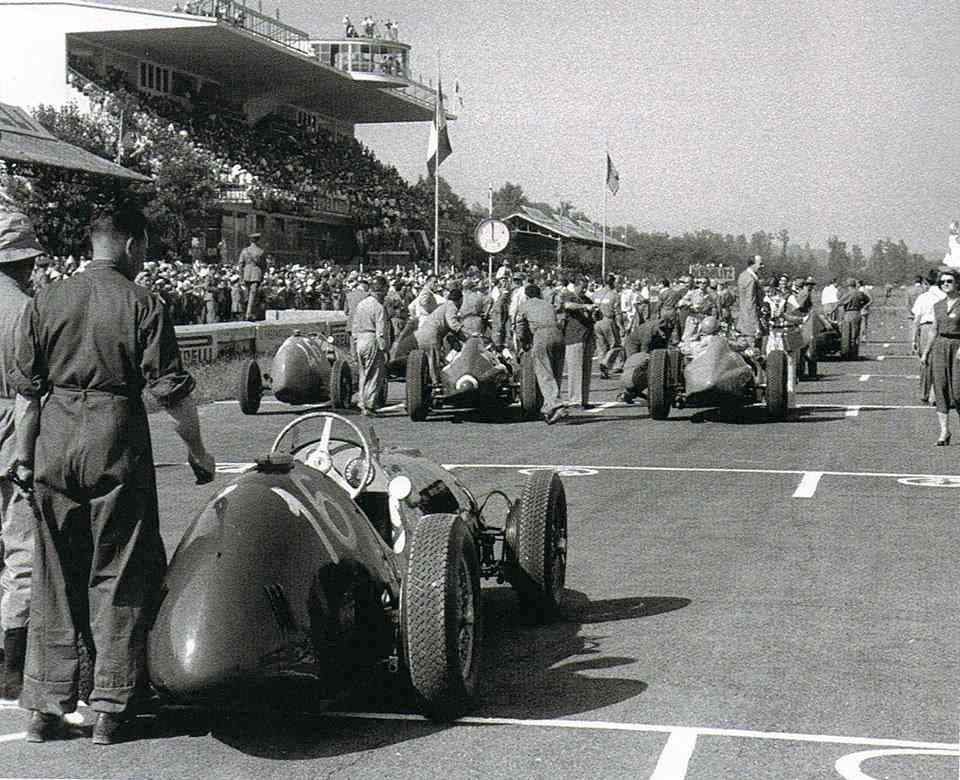

Gran Premio di Gran Bretagna 1953

Silverstone - sabato 18 luglio 1953 - 90 giri x 4.711 km - 423.990 km

|

1953 Gran Premio di Gran Bretagna: Ascari - Gonzalez - Hawthorn - Fangio

|

- 12° vittoria per Alberto Ascari

- 10° podio per Juan Manuel Fangio

- 1º Gran Premio per Jack Fairman

- 1° e unico Gran Premio per Ian Stewart e Jimmy Stewart

- Ultimo Gran Premio per Duncan Hamilton e Tony Crook

- 15° vittoria per la Ferrari

- 40° podio per la Ferrari

- 10º giro più veloce per la Ferrari

- 15° vittoria per il motore Ferrari

- 10º giro più veloce per la Ferrari

|

|

29o Gran Premio. VI RAC British Grand Prix.

|

Il Gran Premio di Gran Bretagna 1953 fu la sesta gara della stagione 1953 del Campionato mondiale di Formula 1,

disputata il 18 luglio sul Circuito di Silverstone. La manifestazione vide la vittoria di Alberto Ascari su Ferrari,

seguito da Juan Manuel Fangio su Maserati e da Nino Farina su Ferrari. |

Alberto Ascari ha scritto pagine epiche della storia della Ferrari e della Formula Uno. Dopo aver vinto il primo titolo mondiale per la scuderia

del Cavallino Rampante nel 1952, seppe centrare il bis immediato nel 1953,

in un biennio nel quale non lasciò scampo a nessuno.

Dominante, senza

mezzi termini. In una epoca nella quale i piloti erano chiamati a

superarsi gara per gara, con il rischio della morte

che si nascondeva

veramente dietro ogni curva, e una passione che tracimava, dentro e

fuori la pista.

|

|

|

|

VIDEO

1953 Monza Alberto Ascari Crash

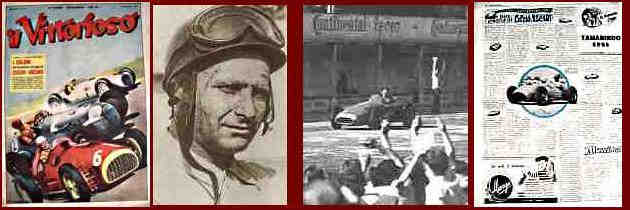

Come descrivevano i giornalisti sportivi dell'epoca

e quelli più recenti i piloti, le vetture e i fatti dal

"mondo delle corse automobilistiche"?.

A volte articoli romanzati per raccontare le gesta eroiche degli

Ascari, dei Campari, Varzi e Nuvolari; a volte invece per raccontare

fatti che in uno sport non dovrebbero mai succedere: gli incidenti.

Anche le riviste d'epoca sono entrate a far parte con diritto del

collezionismo e leggendole sembra di rivivere "in loco" i fatti

narrati. Copertine che sembrano quadri d'autore, articoli, specialmente

quelli ante anni '50, che descrivono i fatti con licenza poetica. Vita,

corse e amori dei cavalieri del rischio, come amavano essere definiti i

piloti.

Scorriamo a ritroso nel tempo leggendone i grandi titoli di

richiamo che i maestri della carta stampata ci hanno

tramandato a

conferma di una passione che mai tramonterà: quella delle

corse automobilistiche.

|

|

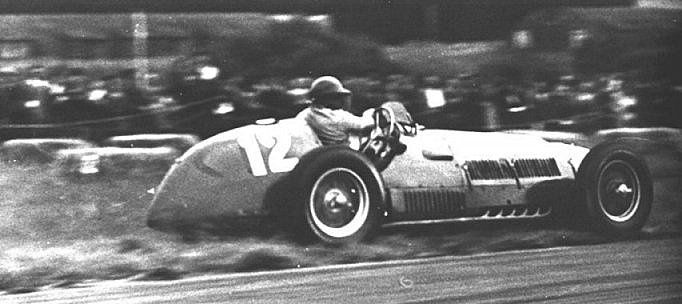

L'unico

pilota italiano ad aver vinto il mondiale piloti con la

Ferrari, e anche il primo a portarlo alla casa di Maranello,

è stato Alberto

Ascari. L'impresa gli riuscì addirittura per due stagioni consecutive: 1952

e 1953.

L'Alfa Romeo, con le sue

mitiche "Alfetta" 158 e

159, si era ritirata dalle competizioni alla fine del 1951 dopo aver dominato

l'automobilismo per oltre un decennio. In quell'anno Ascari, vincendo al Nürburgring

e a Monza, aveva cominciato ad insidiare la supremazia di Fangio e della casa

del quadrifoglio. All'inizio del 1952 Fangio, passato alla Maserati, ebbe un

serio incidente in prova a Monza e fu costretto a saltare tutta la stagione.

Toltosi di mezzo l'avversario più pericoloso, per Ascari la vita f u

relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra

Piero Taruffi, e tentò l'avventura

nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non

fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al

diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si

rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo

cinque pole position e cinque giri più veloci in gara. u

relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra

Piero Taruffi, e tentò l'avventura

nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non

fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al

diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si

rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo

cinque pole position e cinque giri più veloci in gara.

Nel 1953 ritorna Fangio, ma la musica non cambia: Ascari vince

cinque gare su otto, è quarto in Francia, ottavo in Germania,

poi a Monza, nell'ultima prova dell'annata, mentre sta disputando la volata per il successo

con Fangio e Farina, è vittima di un incidente

all'ultima curva detta del

porfido, antenata della celeberrima parabolica. Poco male comunque: il milanese

si porta a casa il suo secondo titolo mondiale,

per sé e per la Ferrari, con la

quale in due anni aveva formato un binomio praticamente imbattibile.

L'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale

piloti con la Ferrari, e anche il primo a portarlo alla casa di

Maranello, è stato Alberto Ascari. L'impresa gli

riuscì addirittura per due stagioni consecutive: 1952 e

1953.

L'Alfa Romeo, con le sue mitiche "Alfetta" 158 e 159, si era ritirata

dalle competizioni alla fine del 1951 dopo aver dominato

l'automobilismo per oltre un decennio. In quell'anno Ascari, vincendo

al Nürburgring e a Monza, aveva cominciato ad insidiare la

supremazia di Fangio e della casa del quadrifoglio. All'inizio del 1952

Fangio, passato alla Maserati, ebbe un serio incidente in prova a Monza

e fu costretto a saltare tutta la stagione. Toltosi di mezzo

l'avversario più pericoloso, per Ascari la vita fu

relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della

stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra Piero

Taruffi, e tentò l'avventura nella 500 miglia di

Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non fu un

grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si

qualificò al diciannovesimo posto, mentre in gara si

ritirò dopo 40 giri.

Comunque Ascari si rifece ampiamente

dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo cinque pole

position e cinque giri più veloci in gara.

|

|

|

Nel 1953 ritorna Fangio, ma la musica non cambia: Ascari vince cinque

gare su otto, è quarto in Francia, ottavo in Germania, poi a

Monza, nell'ultima prova dell'annata, mentre sta disputando la volata

per il successo con Fangio e Farina, è vittima di un

incidente all'ultima curva detta del porfido, antenata della

celeberrima parabolica. Poco male comunque: il milanese si porta a casa

il suo secondo titolo mondiale, per sé e per la Ferrari, con

la quale in due anni aveva formato un binomio praticamente imbattibile. |

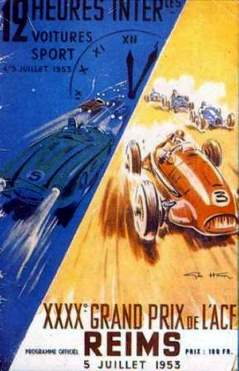

Reims - Gran Premio F1 1953

domenica 5 luglio 1953 - 60 giri x 8.347 km - 500.820 km

|

|

|

|

|

Sul tracciato di Reims un pilota inglese, Mike

Hawthorn, vince per la prima volta un gran premio di F1 valido per il

mondiale |

La prima fase della corsa è dominata da Gonzalez, con la sua

Maserati. L'argentino viene lanciato all'attacco con solo

metà serbatoio pieno di benzina: una tattica aggressiva che

serviva a mettere pressione alle Ferrari. Quando Gonzalez si ferma al

box per fare rifornimento, gli passano davanti Ascari, Fangio,

Hawthorn, Farina, Morimon e Villoresi. Da lì a breve, la lotta per la vittoria si restringe a

Hawthorn e Fangio, dopo che i due hanno passato Ascari. La sfda si svolge sui lunghi rettilinei nella campagna francese. I due

procedono ravvicinati, appaiati. Possono persino vedere l'espressione

sul viso dell'altro, la leggenda vuole che si siano scambiati dei

sorrisi, cavallereschi. All'ultima curva dell'ultimo l'inglese supera Fangio ed ottiene la

vittoria. |

|

|

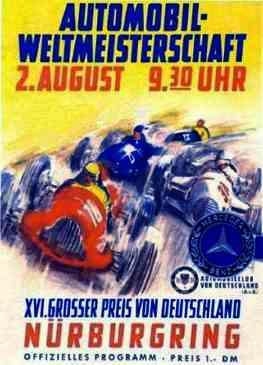

Il Gran Premio di Germania 1953

fu la settima gara della stagione 1953 del Campionato mondiale di

Formula 1, disputata il 2 agosto sul Circuito del Nürburgring. La

manifestazione vide l'ultima vittoria in carriera di Nino Farina su

Ferrari, seguito da Juan Manuel Fangio su Maserati

e da Mike Hawthorn su Ferrari. È stato il Gran Premio di Formula 1 con il maggior

numero di piloti al via, ben 34.

Nonostante

il mancato piazzamento a punti, Alberto Ascari conquista in questo Gran

Premio il suo secondo e ultimo titolo mondiale,

con 2 gare di anticiposulla fine del Campionato.

|

|

|

|

|

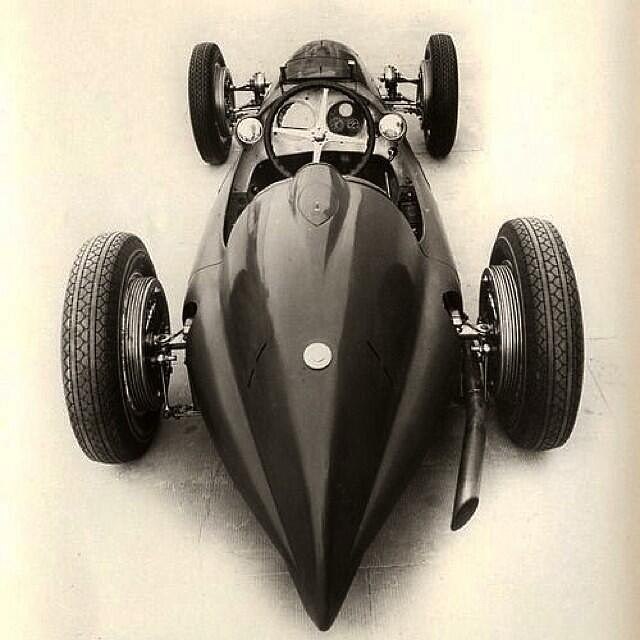

L'inizio

La

leggendaria Auto Union del '37

|

La

F1, rappresentando fin dagli esordi nei primi anni '50 la punta

di diamante delle competizioni automobilistiche mondiali, dette

modo ai progettisti di dare il meglio di sé in ogni settore. In

particolare l'aerodinamica assunse subito un ruolo abbastanza

importante (nonostante i limiti tecnologici dell'epoca), in

quanto, per definizione, le monoposto di F1 hanno il grosso

handicap delle ruote scoperte, che rappresentano un notevole

freno aerodinamico. Si presentava quindi il problema di trovare

una forma per i bolidi che garantisse la miglior penetrazione

nell'aria. I primi progettisti non dovettero sforzarsi più di

tanto nell'individuare tale forma, dato che era già presente in

natura: la goccia. |

|

La

Ferrari D50 (che era in origine un progetto Lancia) vinse il

mondiale di F1 nel '56 con Fangio

|

|

|

Seguendo

una moda che era già in voga nel periodo fra le due guerre, le

fusoliere venivano disegnate con la forma più affusolata

possibile, piazzando apposite bombature alle spalle del pilota o

nelle fiancate (vedi la D50) in modo da rendere il più

possibile laminare il movimento (relativo) dell'aria attorno al

corpo vettura e quindi da limitare le turbolenze. |

|

|

|

Gianni Lancia con la Signora Lancia 20 febbraio 1954 Primo collaudo della D50 alla presenza di Gianni Lancia

Si può entrare nella storia delle corse

in solo un’anno e mezzo a partire dall’idea progettuale fino al ritiro? A

leggere la storia della Lancia

si penserebbe proprio di si. Non ci sono

vittorie, titoli o numeri altisonanti in questa storia, ma solo il

piacere (e anche un pò di nostalgia)

nel sapere che l’Italia a quel

tempo era la nazione più forte nel motorsport grazie ad Alfa Romeo,

Ferrari, Maserati e appunto Lancia.

Il

debutto ufficiale nei Gran Premi è programmato per il Gp di Francia, ma

problemi strutturali spingonoa ritardare il debutto di qualche mese.

|

|

Motore: 8 cilindri a V di

90° - Cilindrata: 2488 cm3 Potenza max: 260 CV - Velocità max: 300

km/h

Nell’estate

del 1953, Gianni Lancia è da 6 anni a capo della casa automobilistica

torinese omonima. Figlio del fondatore Vincenzo, Gianni Lancia ha già

dimostrato grande interesse per le corse, spendendo cifre astronomiche

per portare il marchio a correre nei prototipi. La Formula 1 è sempre

più un campionato crescente e a Gianni Lancia interessa eccome debuttare

anche li dove si sfidano: Ferrari, Maserati, Mercedes, Cooper, Gordini,

ecc.Così affida al suo progettista di fiducia, il leggendario Vittorio

Jano, lo studio e la progettazione di una nuova monoposto da Formula 1

da far debuttare nella stagione 1954.

Vittorio Jano sembra non attendesse

altro che l’ordine di poter mettere su carte le proprie idee e già in

Settembre il progetto è pronto e si può partire con la costruzione del

primo telaio. Gianni Lancia si incarica di seguire personalmente la

scelta dei piloti e di condurre le relative trattative. Lancia non si

accontentò di due nomi qualunque. L’idea era quella di entrare nel mondo

della Formula 1 come una bomba dinamitarda. Vincere. Solo quello

bisognava fare. La leggenda, mai verificata, narra che ci furono

contatti ben avviati anche con Fangio ma che la trattativa saltò per

l’opposizione Mercedes.

Alla fine Gianni Lancia riesce a

convincere niente poco di meno che il campione in carica Alberto Ascari e

il suo fido compagno non che suo amico fraterno Luigi “Gigi” Villoresi.

Il grande team Lancia pensa anche al futuro e a completare il trio di

piloti arriva Eugenio Castellotti, giovane 24enne promessa

dell’automobilismo italiano e considerato dai più erede naturale di

Ascari. A convincere il campione milanese pare sia stato un rapporto di

amicizia con Gianni Lancia che andava oltre quello professionale e si

espandeva alla mondanità. Leggenda vuole che a Giovanni Lancia sia

bastato mostrare ai 3 piloti il progetto della futura Lancia da Formula 1

per convincerli, ma la cosa più probabile è che dietro ci fosse una

vagonata di lire.

Il 21 gennaio 1954 avviene la firma dei

tre con la Lancia reparto corse e poco più di un mese dopo dovrebbe

avvenire la prima svezzata della Lancia D50, ovvero la prima Lancia da

Formula 1. La vettura fa la sua prima uscita il 20 febbraio e subito

appare rivoluzionaria. Le dimensioni sono nella media con le dirette

rivali, ma il peso è nettamente inferiore e ciò dovrebbe essere segno di

manegevolezza e praticità di guida. Inoltre i serbatoi sono in

posizione laterale al fianco del pilota, a dimostrazione che Vittorio ha

puntato tantissimo sulla praticità della macchina più che sulla potenza(comunque considerevole).

|

|

Dopo un 1954 passato a rendere performante la monoposto, il debutto

ufficiale della Lancia D50 avviene all’ultima prova del mondiale in

Spagna. Ascari conquista una stratosferica pole position con Fangio e la

Mercedes (campioni del mondo) che nonostante un numero considerevole di

giri non riescono a impensierire l’alfiere Lancia. Ferrari e Maserati

inseguono ma, anche loro, lontanissime. Le Lancia, dunque, volano;

peccato che la loro gara dura 10 giri. Villoresi si ritira dopo due

tornate per problemi ai freni e al motore, mentre Ascari si deve

ritirare per guai alla frizione dovuti ad un difetto di progettazione.

Ascari, comunque, si toglie lo sfizio di far suo il giro più veloce che,

nonostante le poche tornate a disposizione, non verrà più battuto da

nessuno. Considerando che al momento del ritiro Ascari aveva 20 secondi

su Schell, si puà affermare che la Lancia D50 è velocissima come nessuno

ma anche troppo fragile |

|

Dopo un 1954 passato a rendere performante la monoposto, il debutto

ufficiale della Lancia D50 avviene all’ultima prova del mondiale in

Spagna. Ascari conquista una stratosferica pole position con Fangio e la

Mercedes (campioni del mondo) che nonostante un numero considerevole di

giri non riescono a impensierire l’alfiere Lancia. Ferrari e Maserati

inseguono ma, anche loro, lontanissime. Le Lancia, dunque, volano;

peccato che la loro gara dura 10 giri. Villoresi si ritira dopo due

tornate per problemi ai freni e al motore, mentre Ascari si deve

ritirare per guai alla frizione dovuti ad un difetto di progettazione.

Ascari, comunque, si toglie lo sfizio di far suo il giro più veloce che,

nonostante le poche tornate a disposizione, non verrà più battuto da

nessuno. Considerando che al momento del ritiro Ascari aveva 20 secondi

su Schell, si puà affermare che la Lancia D50 è velocissima come nessuno

ma anche troppo fragile

Per il 1955 le speranze sono tantissime

con Ascari in formissima (nel 1954 ha corso sporadicamente) e un

Villoresi pronto a farli da scudiero. In Argentina alla prima prova del

campionato (la gara con più avvicendamenti alla guida) Ascari si

qualifica secondo ma è costretto al ritiro per un incidente al 21esimo

passaggio. Villoresi eredita la D50 di Castellotti dopo che la sua si

dovette arrendere causa rottura del motore, ma si ritira per un

incidente al 36esimo passaggio. La competitività meccanica sembra più

vicini, ma ora a preoccupare sono le prestazioni al di sotto di quanto

visto qualche mese prima in Spagna. Nella seconda gara del campionato a

Montecarlo, Ascari è ottimo secondo con lo stesso tempo del poleman

Fangio. In gara dominano le Mercedes prima con Fangio poi col giovane

Moss, ma entrambe sono costrette al ritiro. In testa a 20 giri dalla

fine si trova Ascari ma è vittima di un incidente terribile. Alla

chicane del porto la Lancia vira improvvisamente verso l’esterno, sfiora

una tribuna con spettatori e cade in mare. Fortunatamente per lui un

sommozzatore si getta in acqua subito e Ascari è abile a divincolarsi

subito dalla vettura, ormai, destina a inabissarsi. L’unica

soddisfazione Lancia, la regala il giovane Castellotti secondo dietro a

Trintingnant..

|

|

|

Quattro

giorni più tardi, in seguito ad un test dove non doveva neanche essere

presente, Alberto Ascari perde la vita in un incidente alla curva del

vialone ancora oggi avvolto dal mistero. Questa tragedia segna la fine

della Lancia in Formula 1. Un comunicato stampa annuncia in simultanea

il ritiro dalle competizioni con effetto immediato, anche se a Villoresi

e Castellotti viene concesso il permesso di correre con le Lancia fino a

fine stagione. Con un triplice accordo Lancia-Fiat-Ferrari, tutte le 6

D50 prodotte, l’intero personale e tutto il materiale viene ceduto (con

una cerimonia in pompa magna il 26 luglio 1955) a prezzo politico alla

Ferrari, evitando così che tutto il patrimonio sportivo messo su dalla

Lancia finisca in mano ai tedeschi. Nel 1956 a Maranello arriva Fangio e

su una Lancia-Ferrari D50 si laureerà campione del mondo. |

|

|

Modena, 2 agosto 1955 - Ferrari Farina e Jano gurdano Trintignant provare la nuova D50

Motore: anteriore/traz.posteriore - N/cilindri: v8

di 90° - Cilindrata: 2486 cc - Potenza/Giri: 265 Cv/8000

Alimentazione:

4 carburatori Solex 40 PII - Telaio: tubolare -

Produzione: 1956 - Carrozzeria: alluminio

Cambio: 5 rapporti -

Dimensioni: cm 385x144x96 - Peso: kg 64 -

Serbatoio: 190 litri

Piloti: Castellotti, Collins, De Portago, Fangio, Musso

|

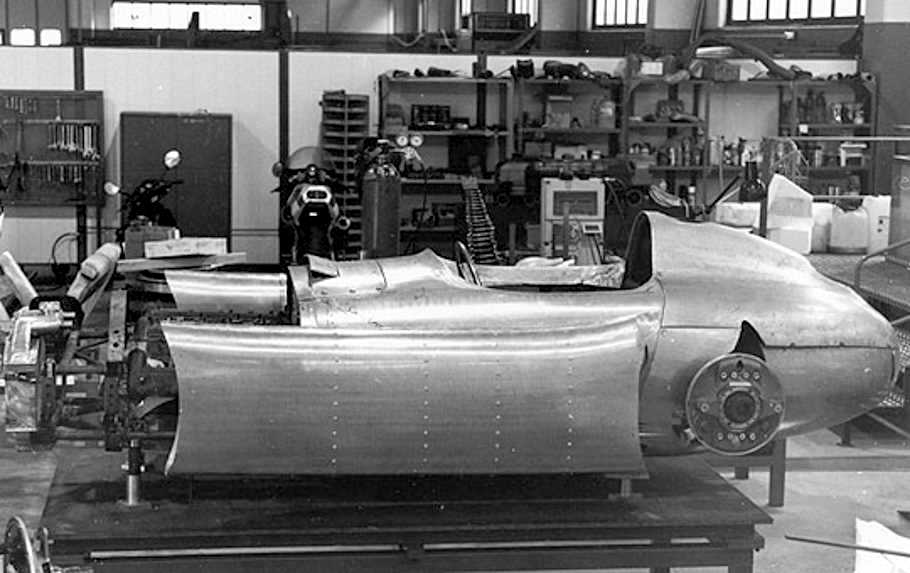

Innovativa ed originale dal punto di vista meccanico (il telaio è realizzato in

cromomolibdeno) lo è anche per la disposizione di molti organi e per la

realizzazione di due serbatoi di carburante appoggiati lateralmente alla

struttura della vettura.

Grazie anche al motore inclinato in pianta di 8°

rispetto all'asse longitudinale, che consente all'albero di trasmissione di

passare a fianco del sedile di guida, la vettura vanta un baricentro molto

favorevole. Il telaio della vettura che vedete nelle immagini è il numero

5.

LE VITTORIE - Nel 1955 la D 50, pilotata da Alberto Ascari, vince a

Torino il Gran Premio del Valentino (sempre con la D 50 Gigi Villoresi è 3° ed

Eugenio Castellotti è 4°) e il Gran Premio di Napoli (3° Villoresi). Nello

stesso anno, nel Gran Premio di Monaco, Alberto Ascari, al comando della gara, a

pochi giri dal traguardo vola in mare senza gravi conseguenze.

La Lancia è entrata nella storia del

motorsport italiano pur senza vincere un Gran Premio e correndone

solamente 3 in veste ufficiale. Il progetto era buono e lo dimostra il

titolo arrivato l’anno dopo quando le D50 erano marcate Ferrari. La

Lancia si è guadagnata spazio nei rally; Stratos, 037, Delta S4 e Delta

Gruppo A hanno dominato nelle strade portando rivoluzioni tecniche che

hanno stravolto il mondo delle corse. La Delta S4 può essere vista un pò

come la figlia della D50. Rivoluzionaria, brutali, veloci, affascinanti

ma rovinate da due tragedie. Toivonen al Tour de Corse 86 e Ascari in

quel tragico test a Monza nel 55. Entrambe hanno anche un minimo comun

denominatore: se il destino non ci avesse messo lo zampino avrebbero,

probabilmente, disegnato alla loro maniera le corse della loro epoca.

|

|

Rimessasi

in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il

proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca

di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste

durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di

modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la

necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra

essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da

competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di

recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono

le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di

portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si Rimessasi

in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il

proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca

di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste

durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di

modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la

necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra

essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da

competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di

recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono

le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di

portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si stema

di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello

vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con

le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere

battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).

Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si

presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,

il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del

tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni

prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta

prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.

Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera

il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino

al 1959, anno della sua morte.

La gara successiva è il Gran Premio di Berna, una gara accessoria al

Gran Premio di Svizzera vero e proprio. Conquistando tutti i gradini del

podio, la Mercedes si prepara più agguerrita che mai alla 24 ore di Le

Mans.

Per l'occasione la Jaguar e la Ferrari presentano nuovi modelli da corsa

e la Mercedes risponde, com'è nel suo stile, con l'introduzione del

tettuccio frenante. Secondo la rivista specializzata Road & Track il

pilota si lancia con l'auto a tutta velocità, poi innesca il

dispositivo del tettuccio frenante che "scatta nel vento con un uop!"

facendo rallentare il bolide "come se la mano di un gigante l'afferrasse

d'improvviso" dai 240 ai 120 km/h, in pochissimi secondi. Il congegno

viene severamente testato ma non utilizzato in gara per motivi di

sicurezza.

La trovata del tettuccio frenante in verità ha il solo scopo di

vivacizzare la

vigilia della competizione e di disorientare la concorrenza. La gara ha

inizio

con le Mercedes particolarmente prudenti. Le Jaguar sono le prime a

dover

gettare la spugna. Nella seconda ora di gara tutte e tre le vetture

della

scuderia inglese sono fermate da problemi di surriscaldamento dei

motori. stema

di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello

vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con

le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere

battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).

Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si

presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,

il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del

tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni

prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta

prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.

Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera

il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino

al 1959, anno della sua morte.