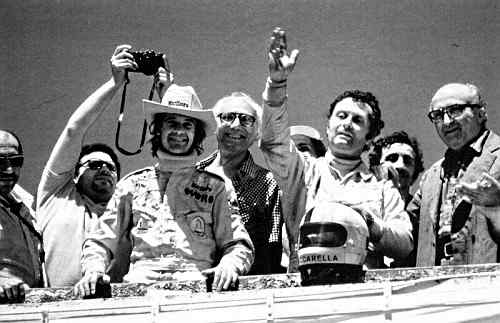

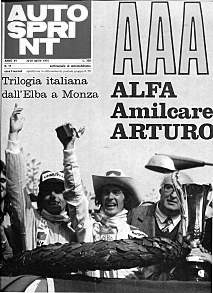

ALTRI ANNI

| Formula 1: I migliori di tutti i

tempi |

|

| Clark - Senna - Schumacher - Prost |

|

Qual è il miglior pilota di

Formula 1 di tutti i tempi?

Domanda difficile, epoche troppo

differenti, avversari diversi e un gusto personale che può

far cadere la scelta su tanti, troppi campioni.

Ma scegliere i migliori di tutti i tempi non dovrebbe essere

così difficile.

Il quotidiano inglese, infatti, ha pubblicato la classifica dei 50

migliori piloti di tutti i tempi. E le scelte lasciano, a dir poco,

basiti. Non discutiamo il podio, attribuito a Jim Clark, ma, come

detto, votare il migliore in assoluto è impossibile e sia

Clark sia Senna e Schumacher sarebbero candidati più che

validi al primo posto. Ma andiamo oltre.

Quarto si classifica Alain Prost. Il professore è stato

l’altro lato della medaglia del Sennismo tra gli anni

’80 e ’90. Ma basta ciò a farlo stare ai

piedi del podio? Fangio non è stato più forte,

più personaggio e più campione di lui? Dubbi che

sono quasi certezze. Ma è scendendo la classifica che i

giornalisti della perfida Albione danno il meglio di loro.

Solo undicesimo, infatti, l’italiano Ascari, uno dei pionieri

della Formula 1. Davanti a lui, incredibilmente, campioni sicuramente

meno importanti come Hakkinen o Alonso. E Niki Lauda? Solo

quattordicesimo, preceduto addirittura dal finlandese Kimi Raikkonen,

campione del mondo, sì, ma non certo un pilota che

verrà ricordato. Il ferrarista precede anche Nelson Piquet e

il grande

Gilles Villeneuve, solo diciannovesimo.

Villeneuve, uno dei piloti che hanno fatto innamorare milioni di

spettatori, è preceduto anche da Jenson Button. Ebbene

sì, il campione del mondo in carica, secondo il Times, vale

la sedicesima piazza. Da paracarro a campionissimo in una stagione?

Button ha meritato il titolo, ma ha vinto soprattutto perché

la Brawn Gp non ha avuto concorrenti.

Leggendo i nomi di Button, di Raikkonen, di Rindt, di Hakkinen o di

Mansell fa specie notare che, invece, sono diversi i campioni rimasti

fuori dalla Top 20. Chi? Per esempio Clay Regazzoni, Jackie Ickx

(preceduto anche da Rubens Barrichello!!!), Jody Scheckter, John

Surtees, Mario Andretti o Emerson Fittipaldi. Insomma, nomi che hanno

fatto veramente la storia di questo sport,

ma che per gli inglesi non esistono.

|

|

|

|

|

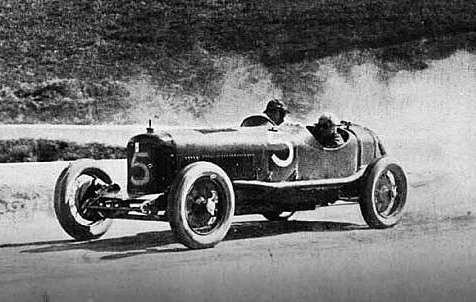

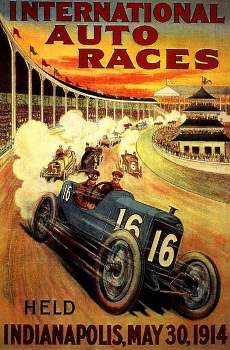

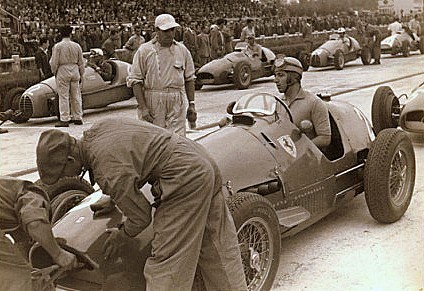

Storia della Formula 1

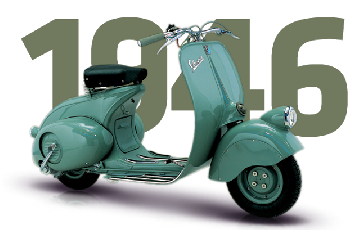

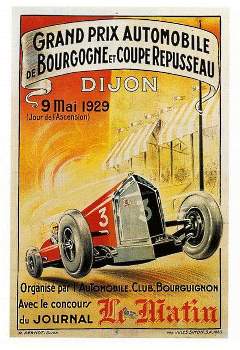

I primi anni (1946-1949)

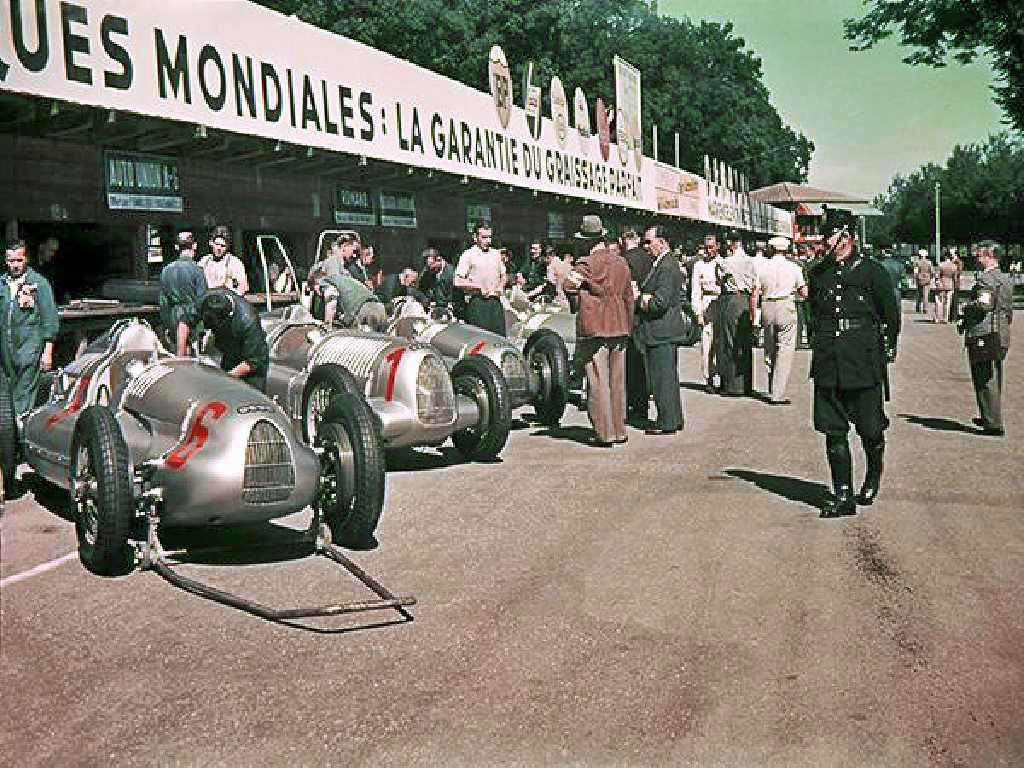

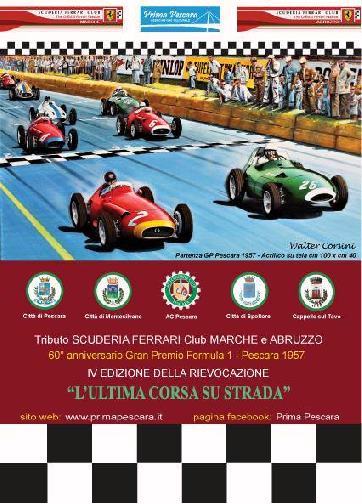

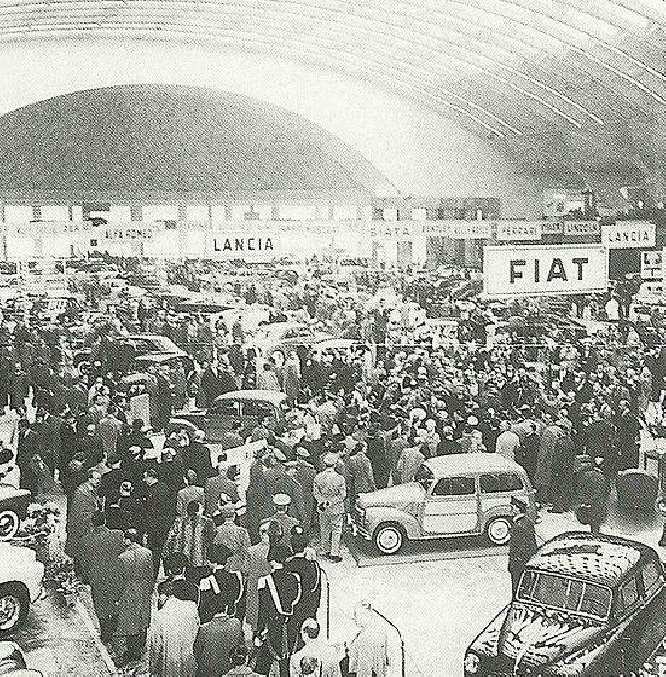

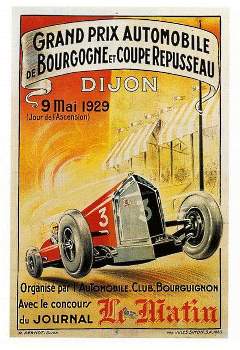

Torino 1° settembre 1946 - Parco del Valentino

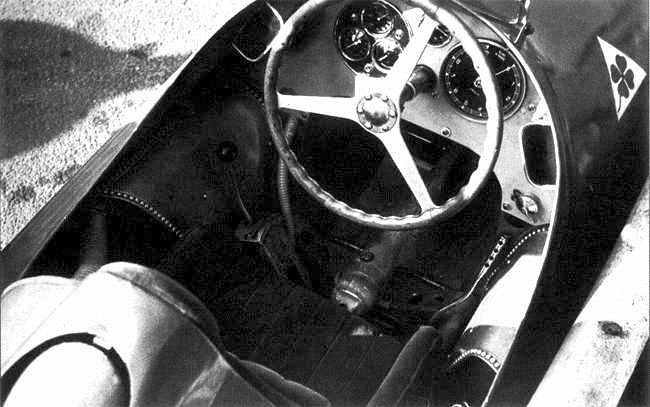

Jean-Pierre Wimille su Alfa Romeo 158 n. 52 e Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 n.8

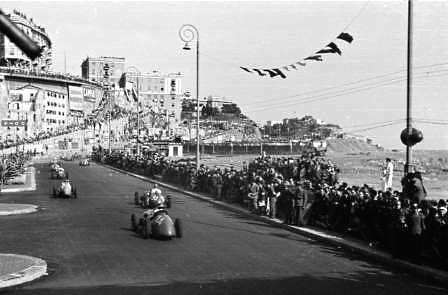

Scorcio del viale di accesso al Borgo Medioevale del Parco del Valentino di Torino. Su un circuito

ricavato da queste strade, nel 1946 si disputò la prima gara assoluta per vetture di Formula 1

La Formula 1 venne creata nel 1946 dalla Commissione Sportiva Internazionale (CSI) della FIA,

antecedente della FISA, come la classe più alta di corse

automobilistiche per monoposto scoperte dell'automobilismo mondiale.

All'inizio era conosciuta come Formula A – denominazione usata attualmente per la categoria più alta del karting

– ma ne venne cambiato il nome dopo appena due anni. L'idea di

organizzare un campionato mondiale piloti venne formalizzata nel 1947,

ma già nel 1939 la vecchia AIACR, con il cambiamento del sistema di punteggio avvenuto nel Campionato Europeo Piloti, stava cominciando a pensare a questa soluzione. Lo scoppio del conflitto bloccò temporaneamente tutti i programmi.

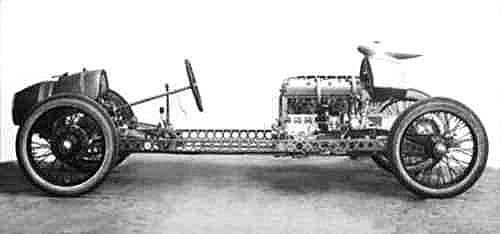

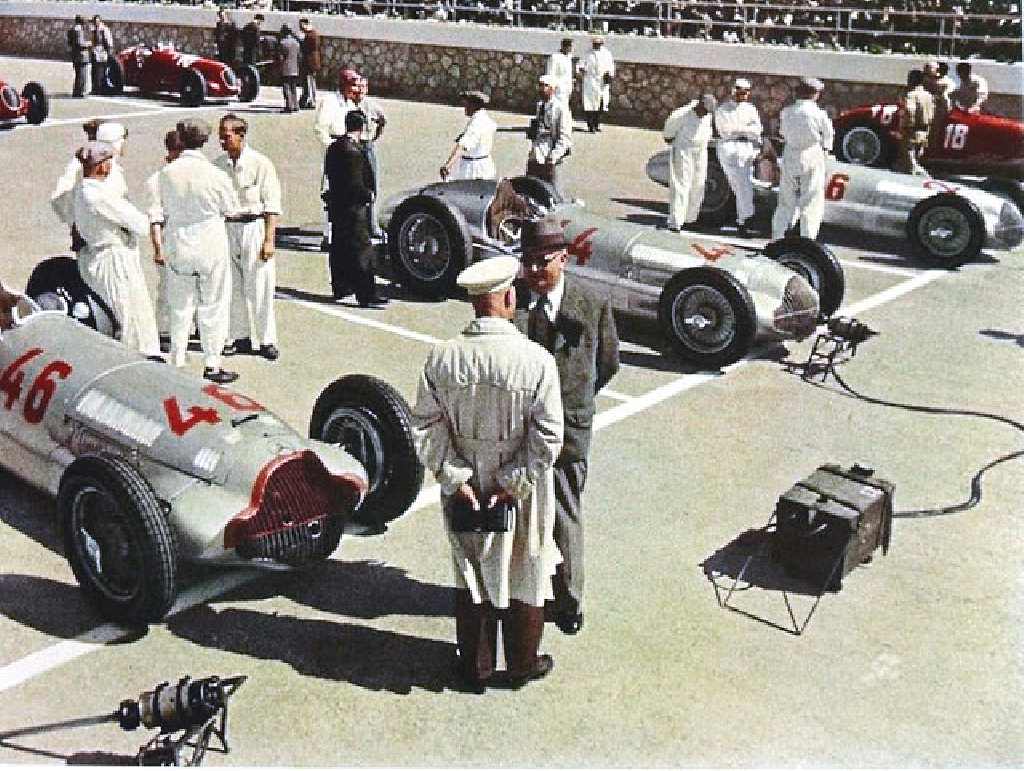

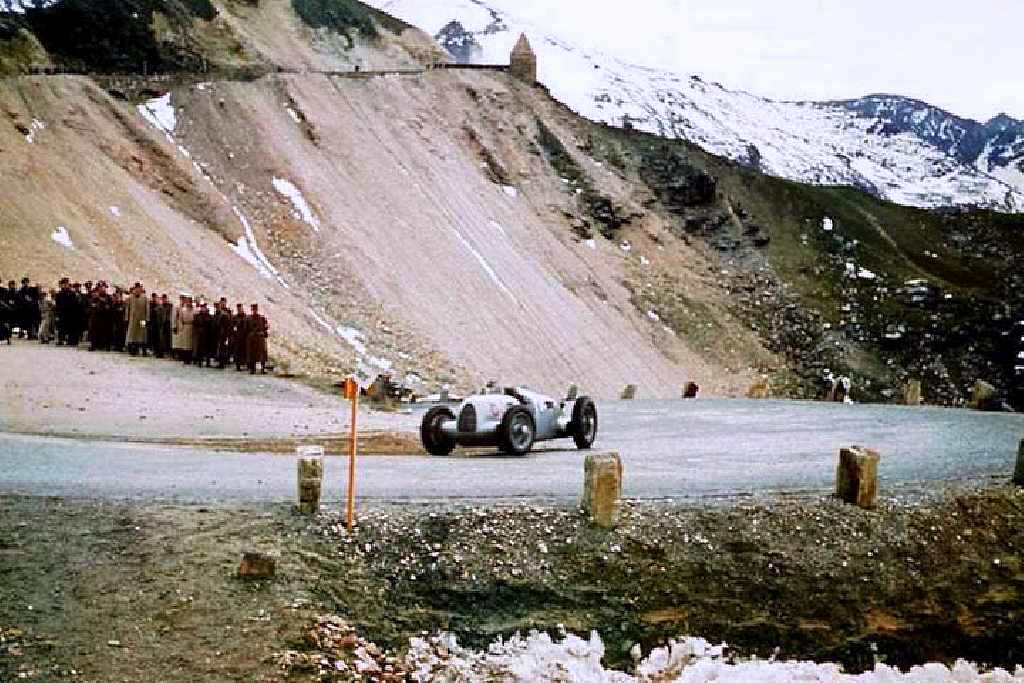

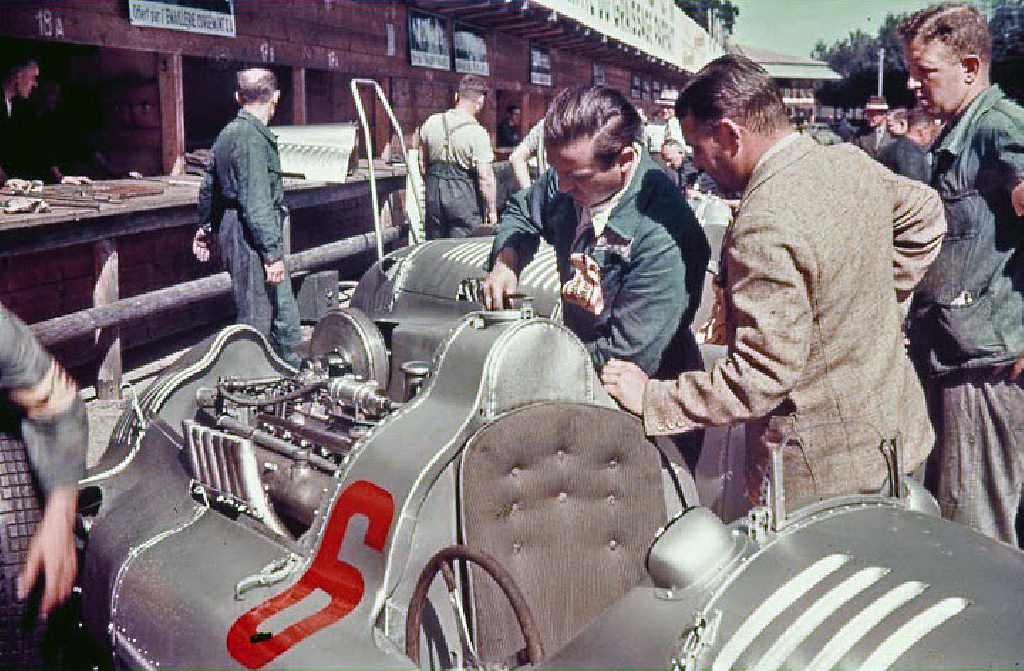

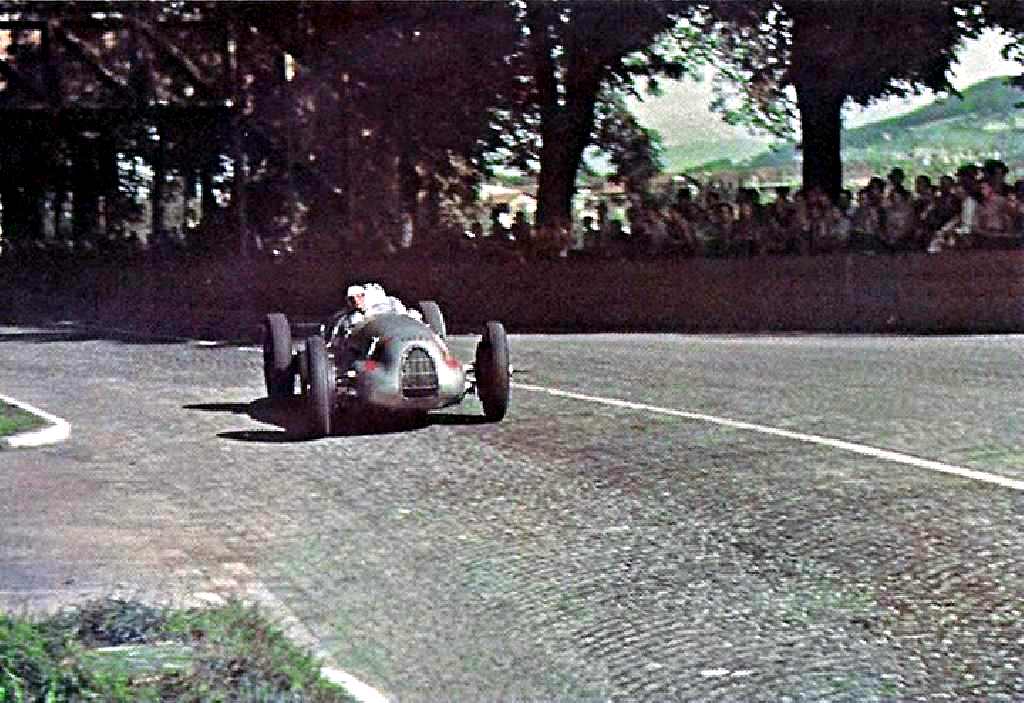

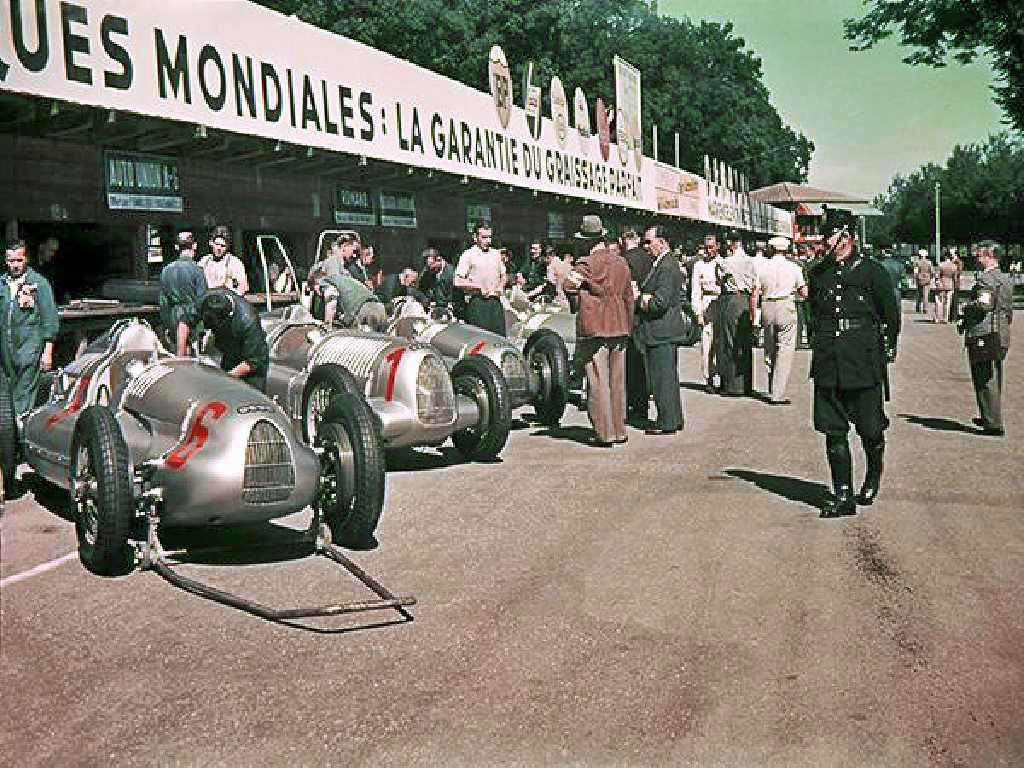

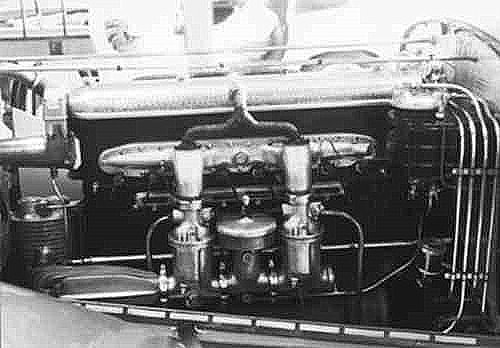

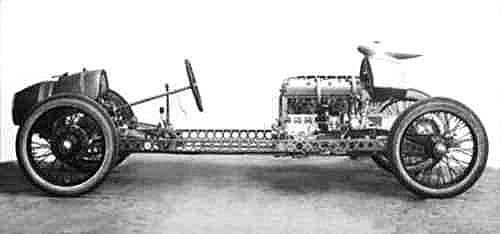

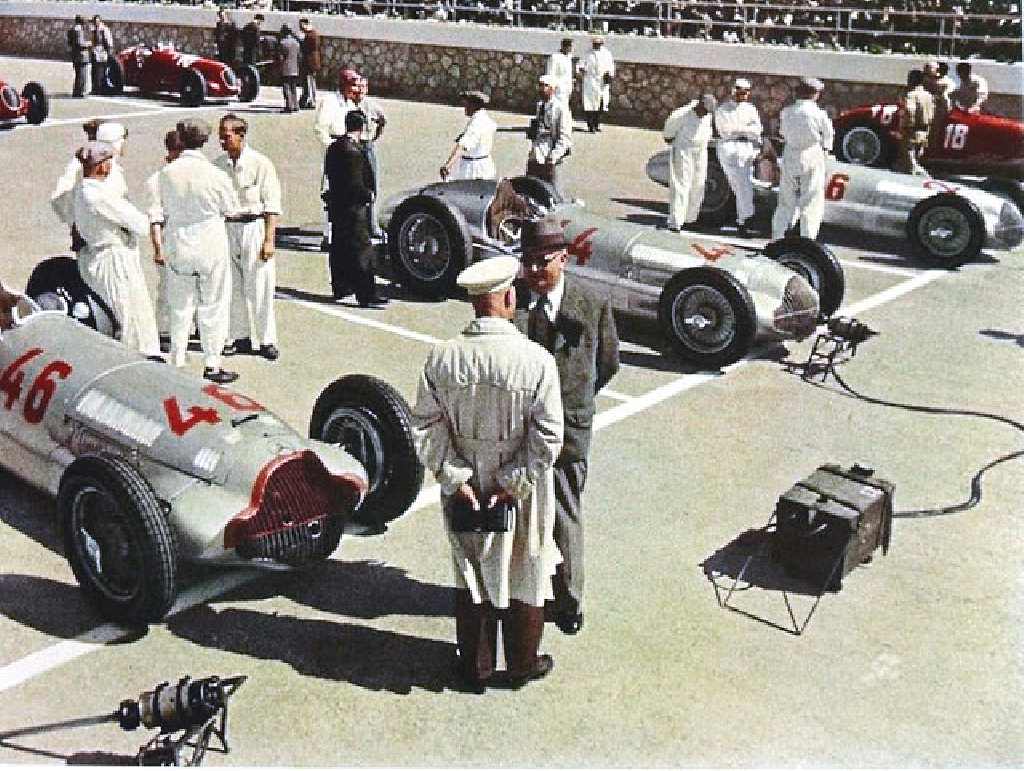

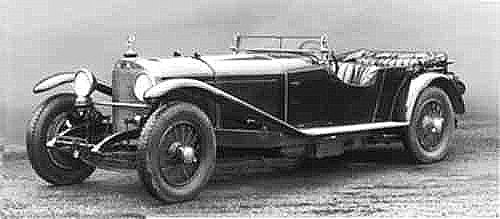

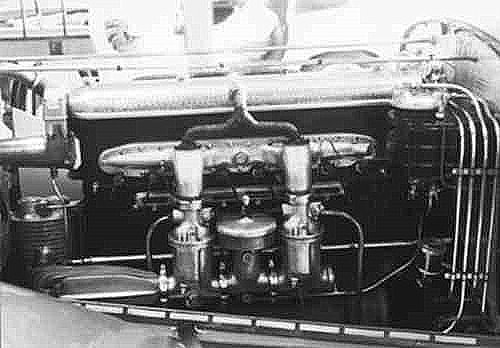

Negli anni '30 il regolamento per le vetture da Grand Prix era

invece basato sul peso massimo della vettura, fissato a 750 kg. Non

c'erano limiti per quanto riguardava la cilindrata o il tipo di motore.

Si sfidavano dunque vetture con motori potentissimi, come nel 1936:

propulsori di 3.8 litri (Alfa Romeo), sia di 5.6 litri a V12 (Mercedes) e

infine quelli a 6.0 litri della Auto Union. Nel 1938 la cilindrata

venne limitata a 3.0 litri. Venne però istituita anche la categoria

"vetturette" con motore 1,5 sovralimentato. Tra queste vi era l'Alfa Romeo 158 che dominerà la scena sino al 1951.

Il nuovo regolamento del 1946 prevedeva un nuovo equilibrio per le vetture tra i motori supercompressi e aspirati. Vennero ammessi i tipi di motore aspirato da 4.5 litri, e quello supercompresso da 1.5 litri delle "Voiturette" d'anteguerra.

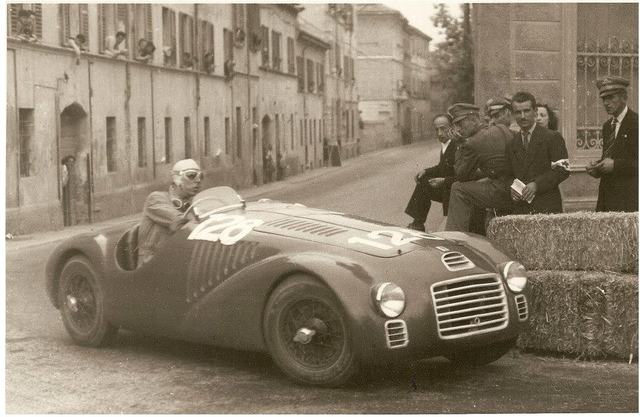

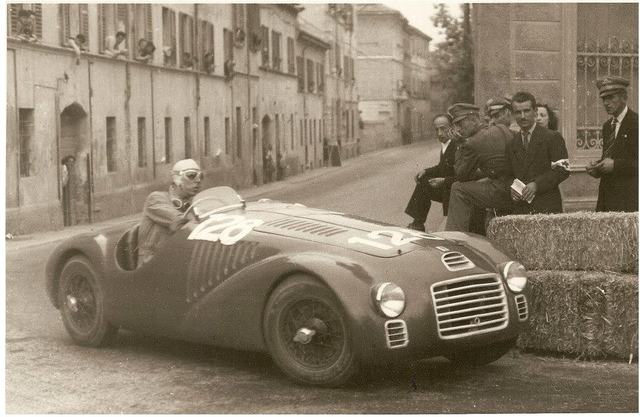

La prima corsa

disputata con questi nuovi regolamenti si disputò in Italia, e

precisamente a Torino il 1º settembre del 1946, il Gran Premio di

Torino, disputato sul Circuito del Valentino – il nome è

preso dal Parco del Valentino, dove le vetture correvano sui viali

adiacenti al Borgo Medioevale – e venne vinta da Achille Varzi

alla guida di una Alfa Romeo 158 detta Alfetta,

anche se in realtà le macchine non avevano subito grandi cambiamenti da

quelle che avevano corso le stagioni precedenti. Quella di Varzi era

stata progettata e costruita prima della guerra.

I Campionati per i Piloti e quello per i Costruttori non vennero

immediatamente reintrodotti. Nei primi anni si gareggiavano intorno alle

20 corse, tenute in Europa dalla tarda primavera ai primi di autunno, e

l'esempio del circuito cittadino di Torino venne seguito

immediatamente, oltre che in Inghilterra, da Milano, Bari, Sanremo,

Pescara, Siracusa, Napoli e Modena in Italia; Nizza, Marsiglia, Albi,

Pau, Comminges e Parigi in Francia; e infine dal circuito di Chimay in

Belgio dove si disputava il Grand Prix des Frontieres.

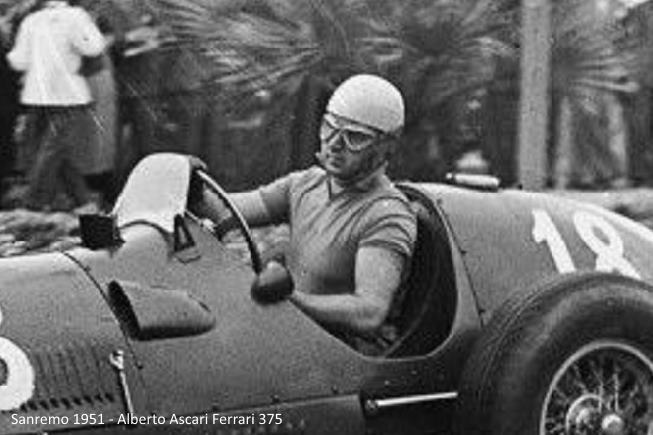

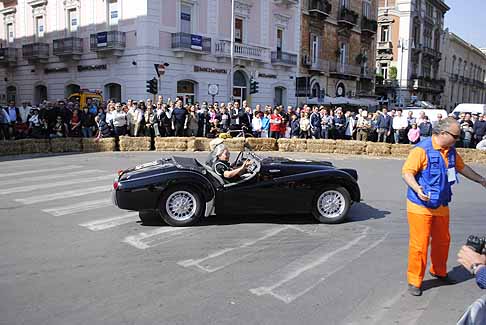

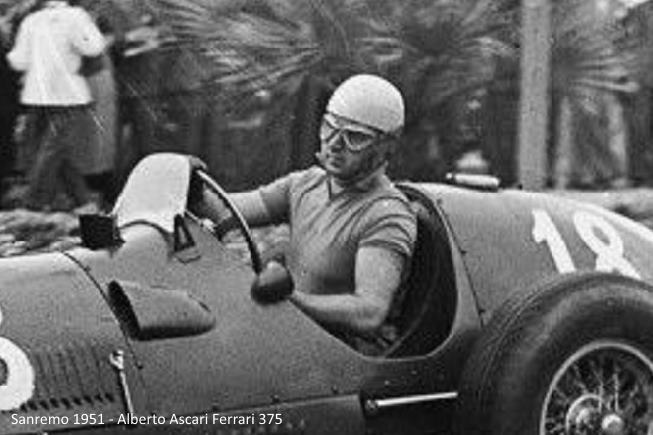

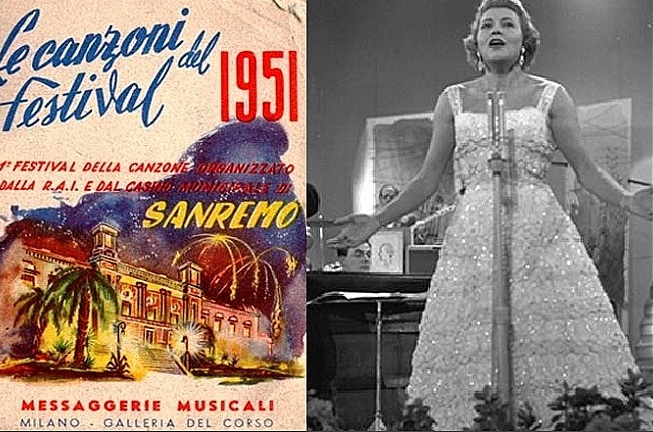

In particolare

il circuito cittadino di Ospedaletti, che ospitò dal 1948 al

1951 il Gran Premio di Sanremo per vetture di Formula 1 e in seguito

per altri tipi di vetture, fu l'ultimo dei circuiti stradali cittadini

di quel periodo a chiudere i battenti nel 1972. Le vetture più

competitive venivano dall'Italia, in particolare l'Alfa Romeo. Nel

periodo 1946–1949 si assisteva al tramonto della carriera dei

vecchi piloti anteguerra come lo stesso Varzi, Jean-Pierre Wimille e

Tazio Nuvolari, mentre piloti come Ascari e Fangio iniziavano a farsi

notare.

|

|

Piloti che corrono oltre il limite

|

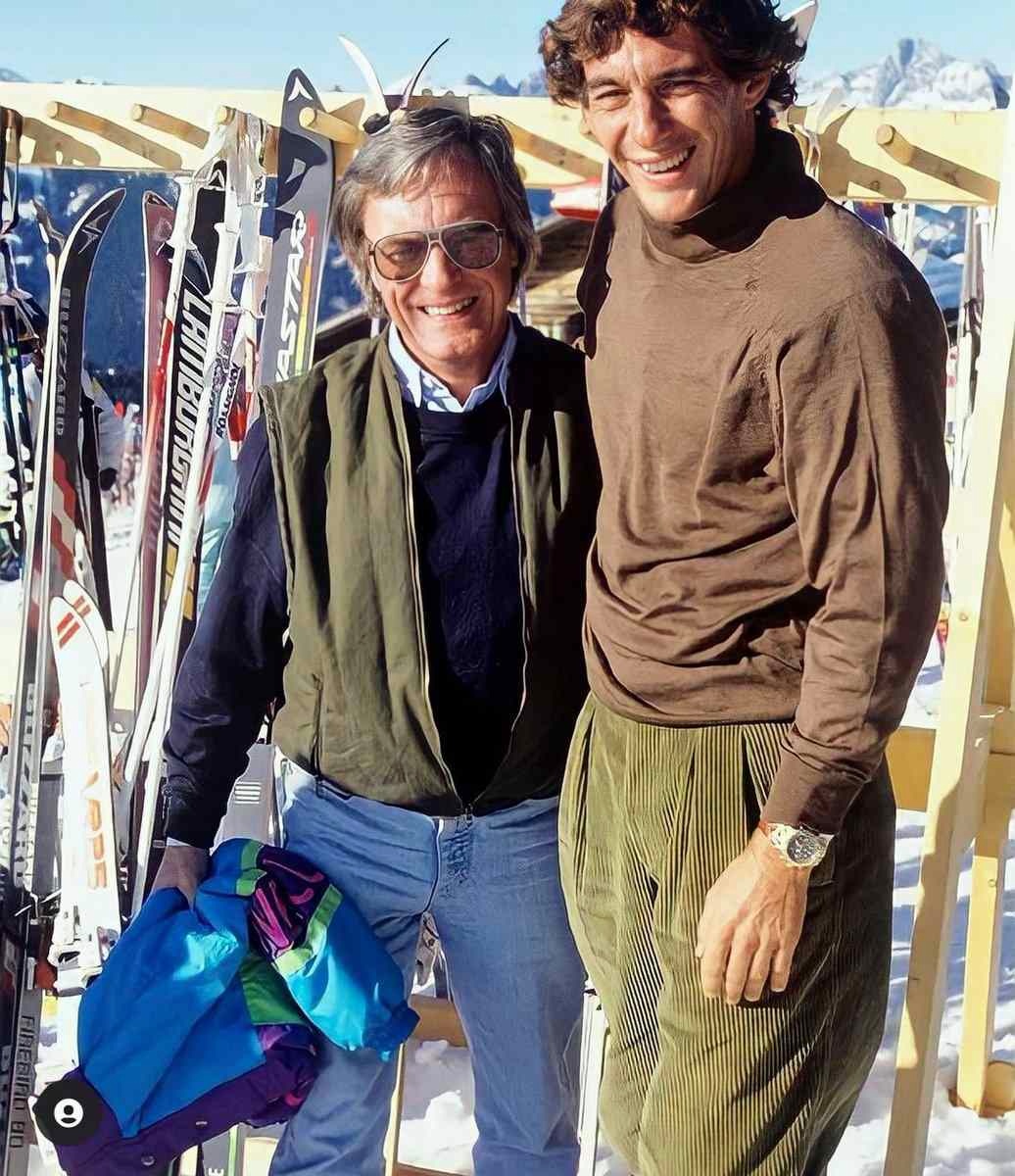

Ci sono piloti che corrono oltre il limite. Oltre

ciò che la meccanica può sopportare. Piloti che

spingono la propria vettura e sé stessi in una situazione

“precaria”, nella quale l’errore

è dietro l’angolo. Castellotti, Rosemeyer, Senna, Mansell, Gilles Villeneuve sono (esempi

di) piloti che hanno corso così, senza darsi dei limiti,

senza calcolare il limite del mezzo meccanico. Prendiamo Castellotti, uno degli “indisciplinati”,

di cui Delli Carri ci racconta magistralmente: durante la Targa Florio

del 1956 era in coppia con Collins. Il pilota di Lodi spinse

così forte nei primi giri che provocò un

cedimento meccanico. Fu così che Collins gli

raccomandò di essere più leggero col piede, la

prossima volta. Oppure a Monza, sempre quell’anno, quando nel

folle inseguimento a Musso distrusse le sue gomme e rischiò

grosso in un incidente. Castellotti si giustificò col fatto

che era stato Musso a scegliere quella folle tattica. Però

Lui gli era andato dietro, senza riflettere sul fatto che, con una

gestione più intelligente del mezzo, avrebbe potuto avere la

meglio. La sua spregiudicatezza, però, gli regala un

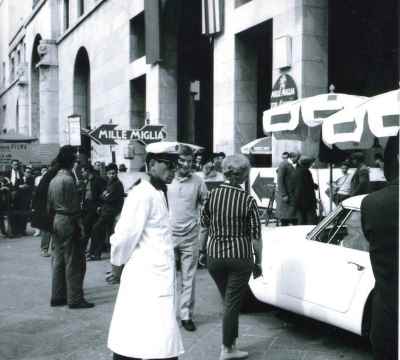

successo incredibile, quello alla Mille Miglia del 1956, vinta

percorrendo l’ultimo tratto sotto al diluvio, con

un’auto scoperta e gli occhiali rotti. Castellotti aveva

spinto tutta la gara, e continuò a spingere fino alla fine,

anche se nel finale si trovò a guidare quasi alla cieca per

colpa della pioggia.

|

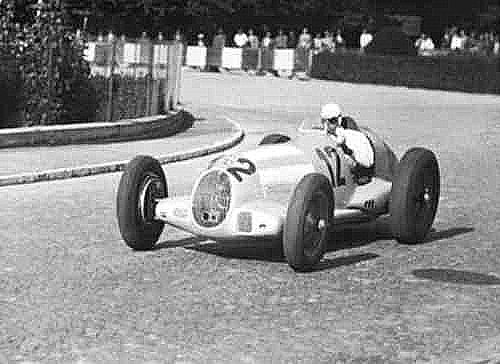

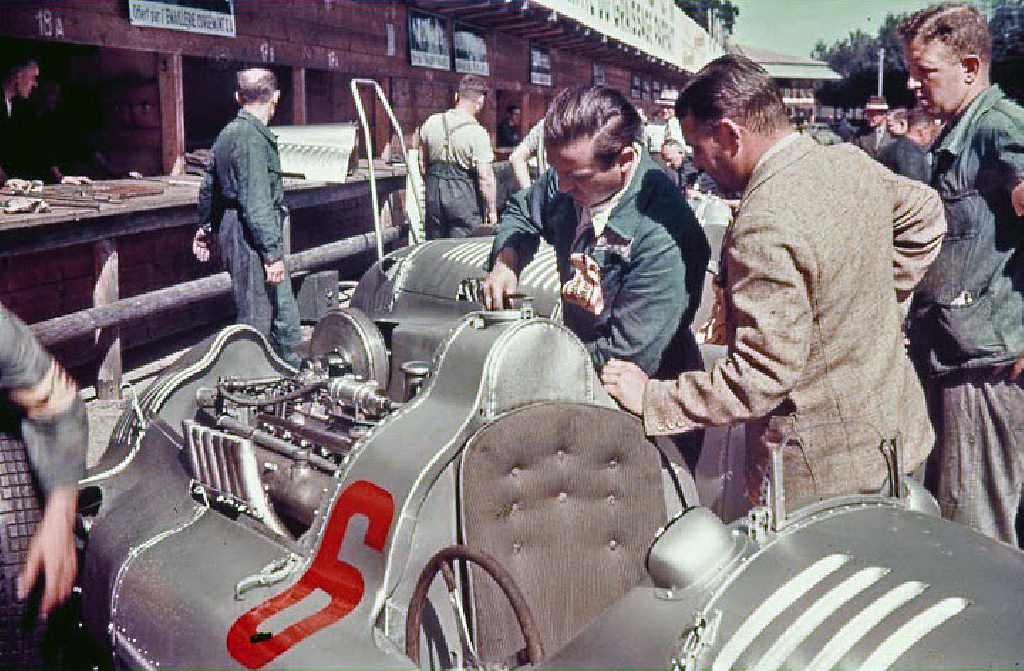

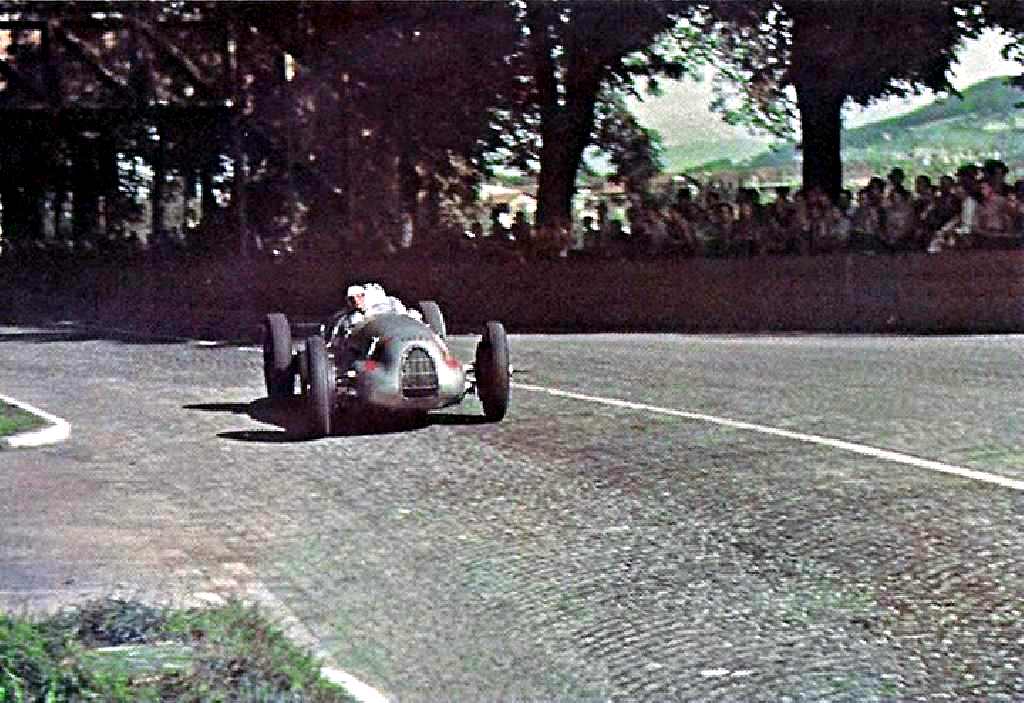

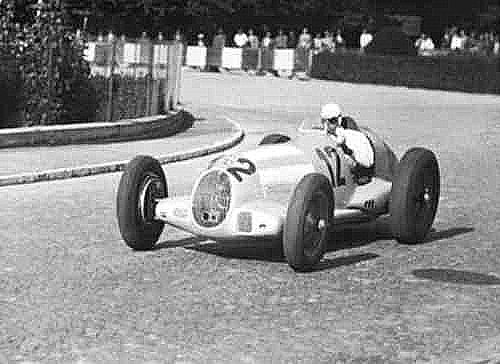

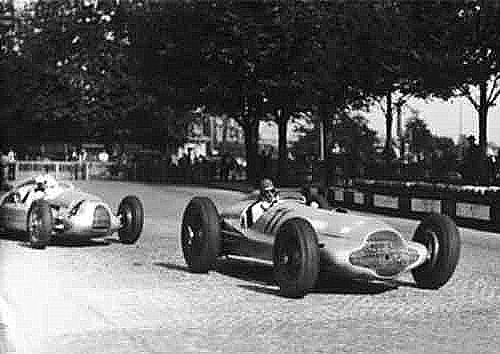

Oppure, prendiamo Bernd Rosemeyer, che nel 1935 regalò

spettacolo nelle corse da Gp. A Pescara, quell’anno, fece un

incidente incredibile, nel quale saltò un fosse infilandosi

tra un palo e il parapetto di un ponte. Bernd era un pilota veloce, ma

la sua aggressività nella guida non faceva i conti con la

necessità di salvare le gomme (sproporzionate, un

po’ come tutto sulle auto da Gp degli anni ’30,

rispetto alla potenza delle vetture stesse). Così, ad

esempio, accadde al Nurburgring nel 1935. Però solo un

pilota di questo genere poteva domare le incredibili Auto Union a

motore posteriore, così difficili da guidare.

Se sulle Cooper il motore centrale rientrava in una logica di

distribuzione del peso, sulle Auto Union, il motore collocato alle

spalle del pilota rendeva la guida impossibile. Tanto è vero

che quando Forghieri insisteva presso Ferrari perché

seguissero la scuola inglese e adottassero il motore centrale, il Drake

portava l’esempio delle inguidabili Auto Union, per

dimostrare che quella soluzione non era poi così buona.

Ma torniamo al buon Rosemeyer: un’altra impresa del tedesco

è la vittoria al Nurburgring (Gp dell'Eifelrennen) del 1936,

quando vince in condizioni di visibilità pessime, staccando

a memoria nelle curve. Un’impresa che sarà

ripetuta nel 1968 da Stewart, che vinse in condizioni simili. Stewart,

però, sapeva bene quali rischi si correvano al Nurburgring

(che definì l’inferno verde). Rosemeyer, invece,

ragionava meno sull’esistenza del rischio. |

Caracciola disse di Rosemeyer "Bernd non sapeva letteralmente cosa

fosse la paura e questo a volte non è una buona

cosa."Infatti, non fu una buona cosa, per Bernd, rischiare il record di

velocità sebbene Caracciola glielo avesse sconsigliato, per

via del forte vento. Rosemeyer, infatti, perse la vita durante quella

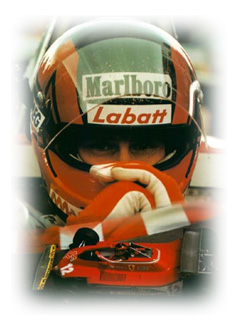

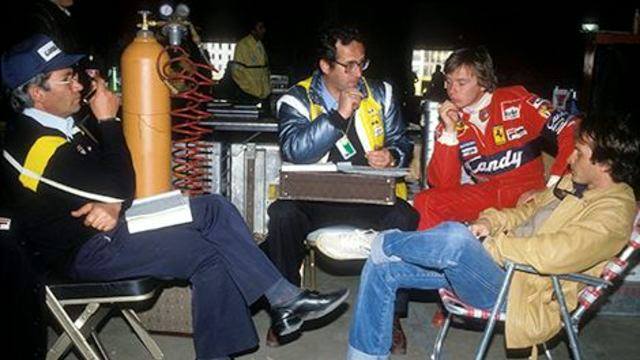

prova. Gilles Villeneuve è stato forse il pilota che meglio di

tutti ha incarnato il concetto dell’andare oltre. Non aveva

nessun rispetto per il mezzo meccanico; non conosceva limiti. Il famoso

giro su tre ruote (a Zandvoort nel 1979) è

l’emblema della capacità di Gilles di correre

oltre ai limiti.

Non per nulla Gilles è stato uno dei grandi della corsa di

Montecarlo (dove il limite tra correre forte e sbagliare è

più sottile che in qualunque altro posto). Si racconta che

Gilles avesse fatto una scommessa con un fotografo: questi avrebbe

dovuto piazzare un fiammifero nel guardrail all’esterno del

Tabac, perpendicolarmente al senso di marcia. Gilles scommise di essere

capace di rimuoverlo con la posteriore destra senza toccare la

barriera. Ovviamente, la scommessa fu vinta di Villeneuve. Di un pilota

del genere, come di tutti questi "irruenti del volante", non

è stato dato un giudizio univoco. Gilles, c'è

stato chi lo ha adorato, chi ha considerato la sua pura sconsideratezza

fuori luogo. La morte, forse, ha spento qualche voce critica.

è rimasto il mito: chi lo sa se è un bene o un

male. Un altro pilota che possiamo ricondurre a questa categoria, dei piloti

che guidano oltre il limite, è Ayrton Senna.

Senna rischiava le corse in doppiaggi eseguiti in modo folle. Ayrton

era uno che spremeva tutto dalla macchina. A volte, Ayrton non

ragionava sul vantaggio che aveva, ma spingeva solo

sull’acceleratore, rischiando l’errore. A Monaco

nel 1988 perse una gara, che stava dominando, per un errore di guida.

Se avesse gestito il suo vantaggio, questo non sarebbe accaduto.

Prost era il suo opposto. Sapeva gestire la vettura in modo fenomenale.

Pare che, dopo un gp, i suoi freni fossero così poco

consumati da poter essere impiegati nuovamente. Sembrerebbe, quindi, che Prost rappresenti il modo positivo di

affrontare una corsa e Senna quello negativo. In realtà non

è così. Senna è entrato, al pari di

Prost nella leggenda. Piuttosto, bisogna dire che Ayrton, dopo Monaco 1988, capì

che per correre senza calcoli, sempre al massimo, era necessario

allenare la propria mente. In definitiva, possiamo chiederci se questo correre oltre al limite sia

un fatto positivo o negativo. La mia risposta è che questo

modo di correre, di per sé, non rappresenta né un

fatto positivo, né uno negativo. Credo che l’essenza delle corse sia rappresentata dalla

famosa frase di Chapman, secondo cui una buona auto da corsa

è quella che si rompe un metro dopo il traguardo (non una

che finita la corsa ne può sopportare un’altra o

una che si rompe prima che la corsa sia finita ). Significa che nella

corsa bisogna dare tutto, però che la corsa deve essere

completata. Non per nulla, questi piloti aggressivi sono stati "Dei" quando la loro

corsa forsennata ha portato risultati. Viceversa, sono caduti nel

fango, quando hanno fallito. Oggi, il rappresentante di questa categoria, di piloti che corrono

senza calcoli, all'attacco, è senza dubbio Hamilton. |

|

|

Forghieri Racconta: 12 domande imperdibili - Intervista di Davide Cironi (SUBS)

Mauro Forghieri: una vita per la Ferrari

L'ingegnere modenese capace di portare al Cavallino sedici Mondiali

|

|

|

In una classifica dei personaggi più importanti della storia Ferrari Mauro Forghieri

meriterebbe di occupare una delle prime dieci posizioni della

graduatoria. Per quasi 30 anni l'ingegnere modenese è stato responsabile

tecnico del reparto corse di Maranello e le auto da lui progettate

hanno portato a casa ben sedici titoli Mondiali: 11 in F1 e 5 nell'endurance. Scopriamo insieme la storia del tecnico emiliano.

Mauro Forghieri: la storia

Mauro Forghieri nasce il 13 gennaio 1935 a Modena. Figlio di un meccanico del reparto corse Ferrari, si laurea in ingegneria meccanica nel 1959 all'Università di Bologna e poco dopo viene assunto nell'ufficio tecnico del Cavallino, all'epoca diretto da Carlo Chiti.

La svolta nella carriera di Forghieri arriva nel 1961 quando Chiti lascia la Ferrari insieme a Romolo Tavoni e ad altri tecnici e progettisti per fondare la ATS.

Mauro, a soli 26 anni, viene nominato responsabile tecnico del reparto

corse del Cavallino (che in quegli anni è focalizzato sulla F1 e sui prototipi).

Inizialmente Mauro Forghieri si occupa di motori

ma col passare del tempo interviene anche su altri aspetti meccanici: è

lui, ad esempio, che migliora la stabilità nei curvoni veloci della

mitica 250 GTO intervenendo sul ponte posteriore.

Le prime vittorie

Il 1963 è l'anno in cui arrivano i primi successi per la Ferrari sotto la direzione Forghieri: il britannico John Surtees si aggiudica il GP di Germania di F1, i nostri Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Bandini portano a casa la 24 Ore di Le Mans al volante della 250P e arriva anche il titolo Mondiale Sportprototipi.L'anno seguente Mauro Forghieri festeggia il suo primo Mondiale F1

(doppietta: Costruttori e Surtees tra i Piloti) e il secondo campionato

del mondo sportprototipi. Senza dimenticare il gradino più alto del

podio di Le Mans conquistato dalla 275P guidata dal francese Jean Guichet e dal nostro Nino Vaccarella.

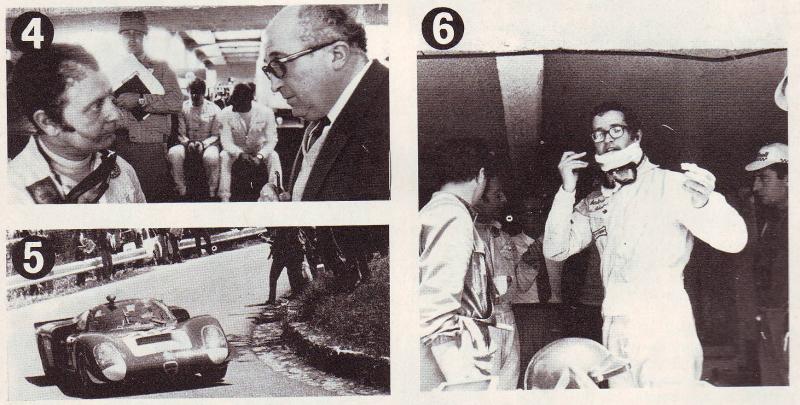

Dominio nell'endurance

La supremazia Ferrari nella categoria endurance continua nel 1965 con il terzo campionato del mondo: la 275 P2 vince la 1000 km di Monza (con l'inglese Mike Parkes affiancato da Guichet) e la Targa Florio (Vaccarella/Bandini) mentre la 330 P2 si aggiudica la 1000 km del Nürburgring con Surtees/Scarfiotti.

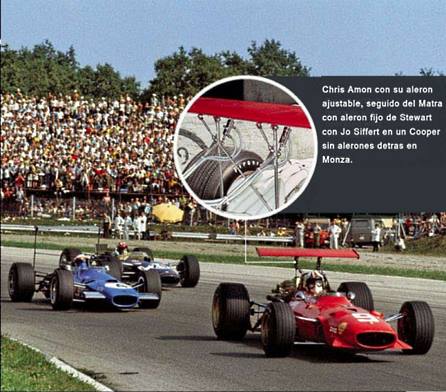

Il quarto Mondiale Sportprototipi per Mauro Forghieri arriva nel 1967 grazie soprattutto a Bandini e al neozelandese Chris Amon,

vincitori alla 24 Ore di Daytona (gara contraddistinta da una

memorabile tripletta del Cavallino) e alla 1000 km di Monza. L'anno

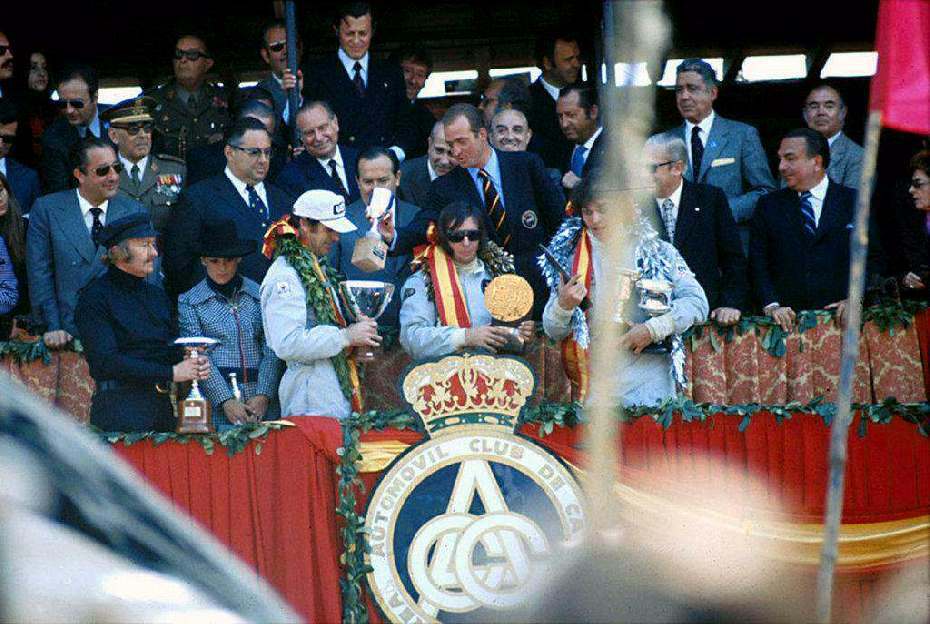

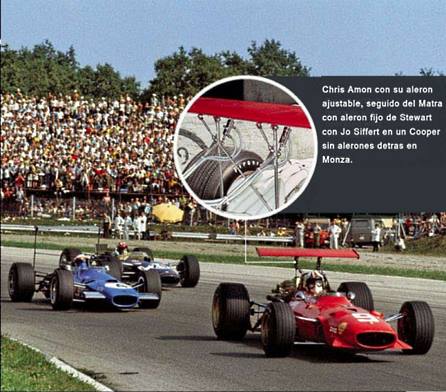

successivo le idee dell'ingegnere modenese iniziano a dare i loro frutti

anche in F1: in occasione del GP di Spagna viene montato per la prima volta su una monoposto l'alettone posteriore, una rivoluzione tecnica destinata a rivoluzionare il mondo del motorsport.

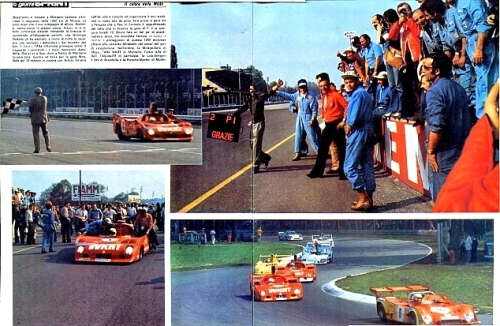

Gli anni '70

Nel 1972 la Ferrari conquista il suo ultimo Mondiale Sportprototipi di sempre dominando la stagione: lo svedese Ronnie Peterson e l'australiano Tim Schenken primi alla 1000 km di Buenos Aires e alla 1000 km del Nürburgring, lo statunitense Mario Andretti e il belga Jacky Ickx

davanti a tutti alla 6 Ore di Daytona, alla 12 Ore di Sebring, alla

1000 km di Brands Hatch e alla 6 Ore di Watkins Glen, il trionfo tutto

italiano di Arturo Merzario e Sandro Munari alla Targa Florio e il britannico Brian Redman insieme a Ickx sul gradino più alto del podio all'Österreichring.

La crisi e la rinascita

La crisi della Ferrari in F1 porta all'estromissione temporanea di Mauro Forghieri al termine della stagione 1972. Dopo pochi mesi – però - in seguito al fallimento della monoposto 312B3

del 1973 il tecnico emiliano ritorna al comando del reparto corse e

inizia una lunga striscia di vittorie nel Circus.Nel 1975 doppio titolo

(Piloti con l'austriaco Niki Lauda e Costruttori), nel 1976 Mondiale Costruttori e doppietta nel 1977 (con Lauda) e nel 1979 (con il sudafricano Jody Scheckter).

Gli ultimi Mondiali e l'addio alla Ferrari

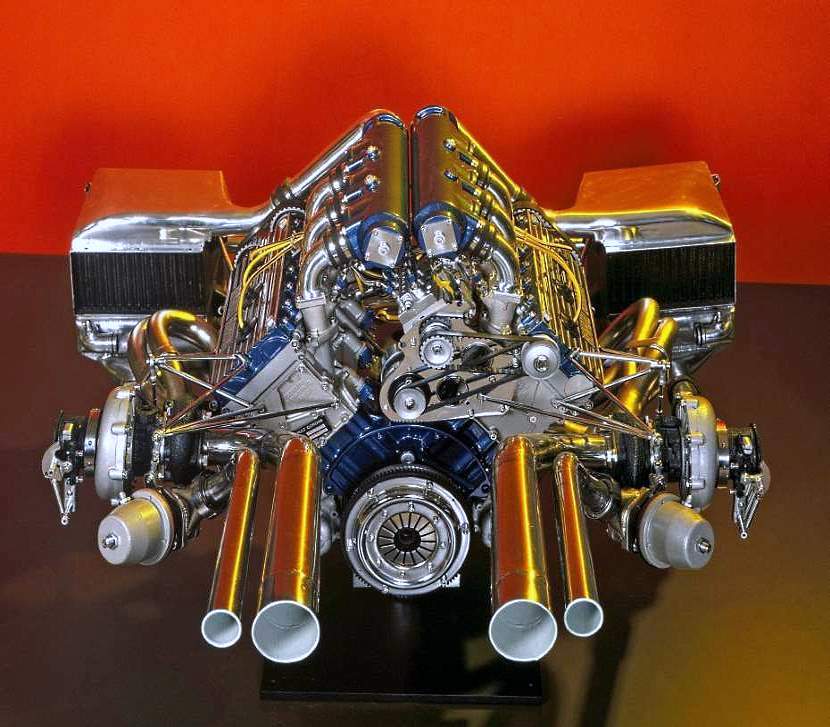

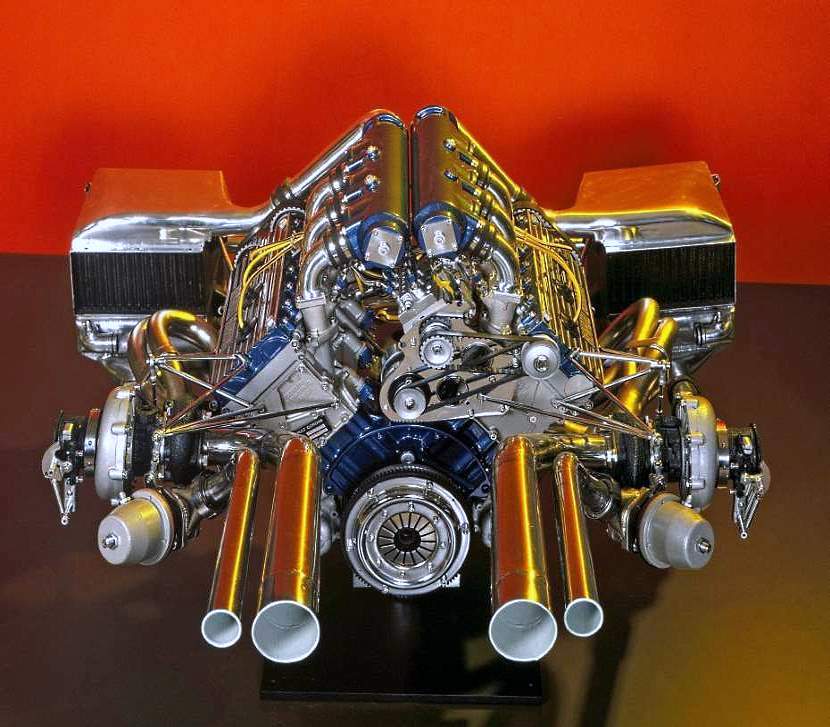

Gli anni '80 di Mauro Forghieri si aprono con lo sviluppo della Ferrari 126CK, una monoposto di F1 dotata di un motore 1.5 V6 turbo da 570 CV. Le evoluzioni di questo modello conquistano due Mondiali Costruttori consecutivi nel 1982 e nel 1983.

Nel 1984, per via di alcuni dissidi con la dirigenza Fiat, Forghieri lascia il reparto corse Ferrari e si sposta all'ufficio ricerche per diventare nel 1986 direttore generale di Ferrari Engineering. Il suo progetto più importante è senza dubbio la 408 4RM, un prototipo realizzato in due esemplari dotato di trazione integrale.

Nuove avventure

Nel 1987, dopo quasi di 30 anni di carriera in Ferrari, Mauro Forghieri lascia Maranello e diventa direttore tecnico di Lamborghini Engineering. Per la Casa di Sant'Agata Bolognese progetta un motore 3.5 V12 aspirato da F1 che viene adottato nel 1989 dalla Lola e l'anno successivo anche dalla Lotus.

Il 1991 è l'anno in cui la Lamborghini debutta come costruttore in F1 (solo sei GP disputati senza conquistare punti) ma già nel 1992 Mauro viene chiamato dalla Bugatti per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

Mauro Forghieri fonda nel 1995 la Oral Engineering, azienda ancora oggi attiva nella progettazione, nell'assemblaggio e nei servizi di collaudo di motori a due e a quattro tempi per i settori racing e produzione.

|

|

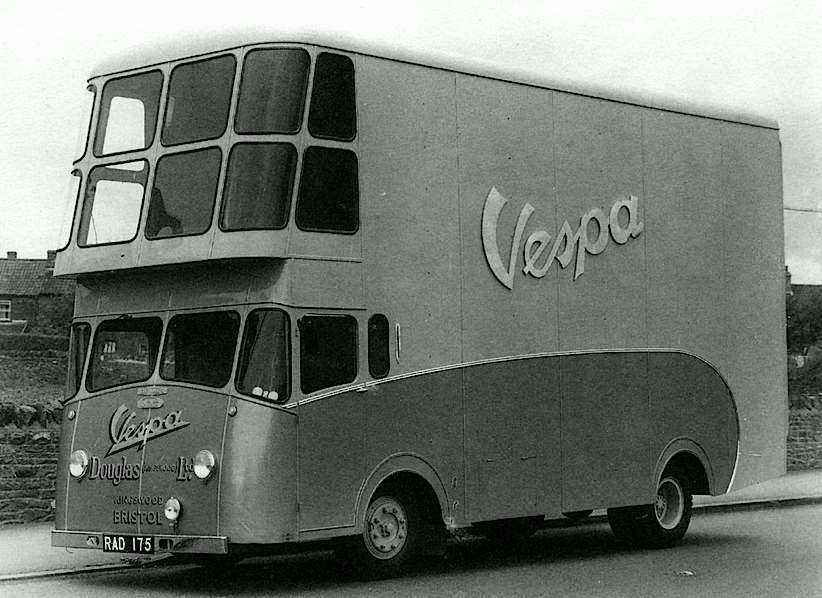

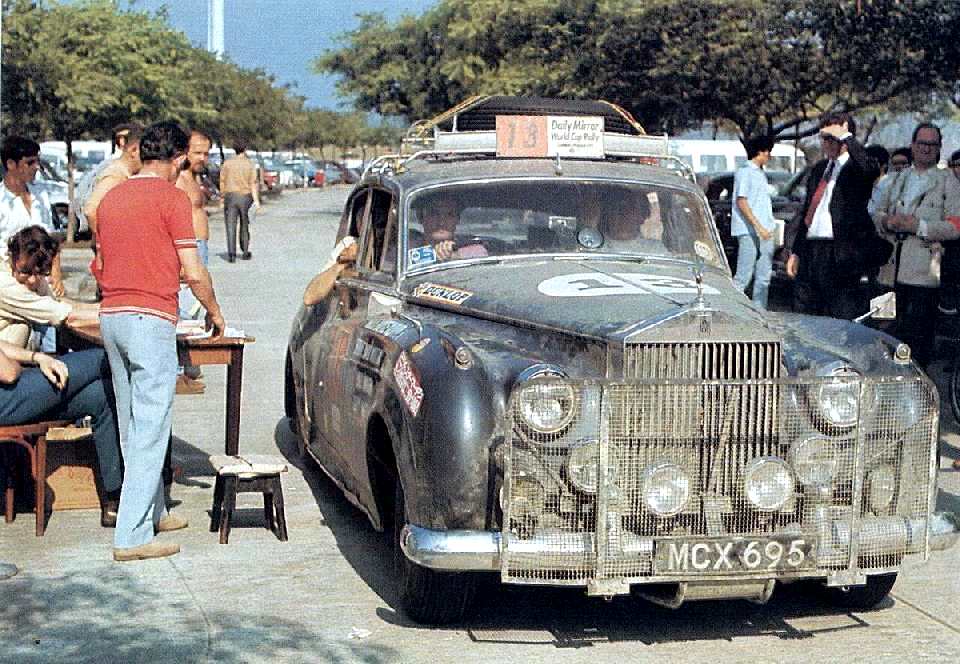

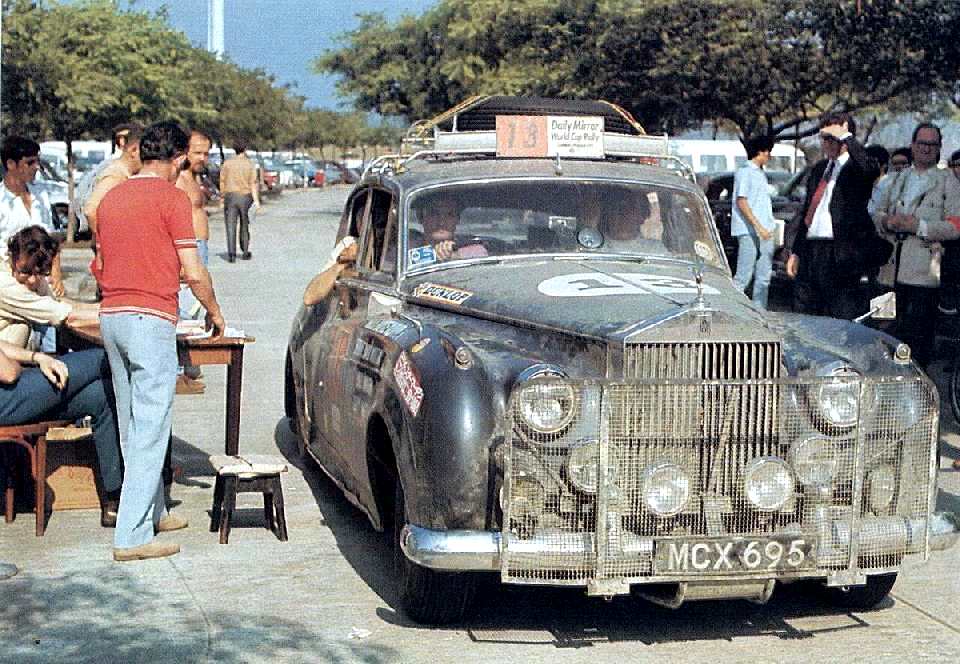

Trasferimento vintage...

|

|

Storia della Formula 1

Campionato del Mondo Piloti (1950-1957)

Nel 1950, in

risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto l'anno

precedente, la FIA organizzò il primo vero Campionato del Mondo

Piloti.

L'organizzazione del

campionato vide scegliere sei dei maggiori Gran Premi in Europa,

più la 500 Miglia di Indianapolis, ma pochissimi piloti europei

vi presero parte, anche a causa del diverso regolamento tecnico.

In effetti la denominazione "Campionato del mondo Piloti di

Formula 1" fu adottata solo nel 1981 e sino al 1960 vi furono, almeno in

via teorica, nel calendario gare con diversi regolamenti tecnici, per i

Gran Premi e per Indianapolis. Addirittura nel 1952-53 il campionato

piloti si disputò con vetture di Formula 2 (Indianapolis esclusa),

mentre le vetture della F.1 ne furono escluse.

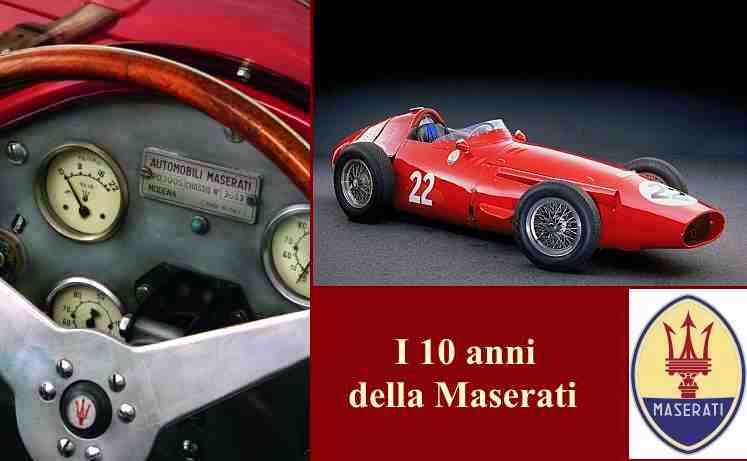

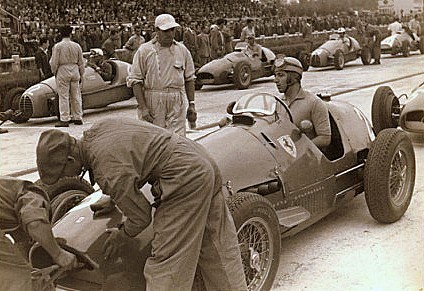

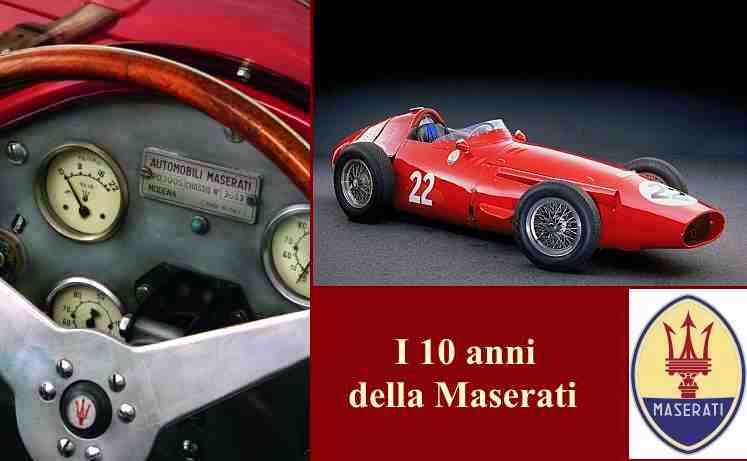

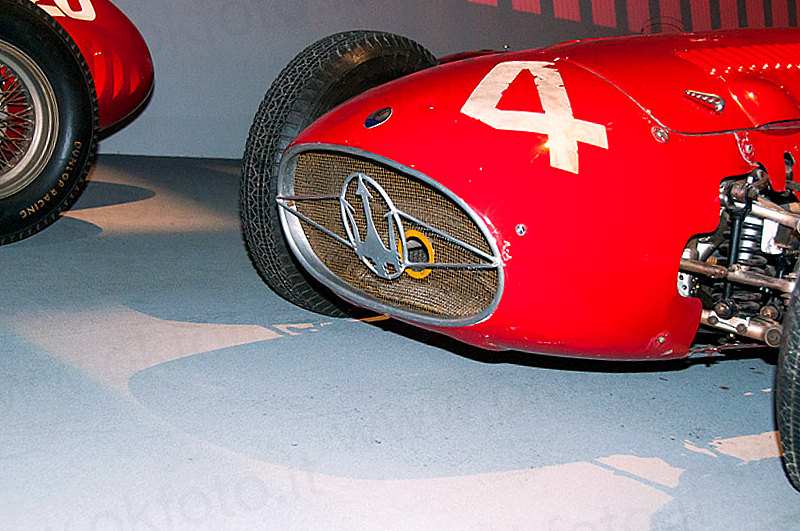

Furono tre team

italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del

campionato, l'Alfa Romeo, quindi la Ferrari, e infine la Maserati.

Altre case manufattrici nazionali – come la francese Talbot o la

britannica BRM – competono, con successi assai modesti. Un buon

numero di vetture private prendevano parte alle gare.

L'Alfa Romeo

dominò la concorrenza nella stagione 1950, vincendo tutte le

gare di quel campionato con l'"Alfetta" 158 costruita prima della

guerra da Enzo Ferrari.

La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del

campionato ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente

gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai importanza

nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario del campionato dopo il

1960. Nino Farina vinse il campionato inaugurale, Juan Manuel Fangio

lo conquistò nel 1951 con la Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I

motori dell'Alfetta erano estremamente potenti per la capacità delle

altre vetture dell'epoca. Nel 1951 il motore della 159 produceva attorno

ai 420 cavalli di potenza, ma questo comportava un prezzo da pagare nel

consumo eccessivo di benzina, che era stimato dai 125 ai 175 litri per

percorrere 100 km[2]. Enzo Ferrari,

che gareggiò con l'Alfa Romeo prima della guerra (in pratica la Ferrari

era la scuderia ufficiale dell'Alfa Romeo), fu il primo a comprendere

che lo sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto ai

suoi limiti. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere

lunghe soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita

di tempo. Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125

da 1.5 litri con compressore, ormai da museo, e presentò il nuovo

modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri. Con un consumo di

benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100 km le 375 offriromo

fiera opposizione all'Alfetta fino al termine della stagione 1951.

L'Alfa Romeo, una compagnia stata, decise di ritirarsi dopo il rifiuto

del governo italiano di concedere fondi per progettare la nuova vettura.

Sorprendentemente, l'Alfa Romeo investì nelle corse budget molto

limitati, utilizzando ancora tanto materiale e tecnologie precedenti

alla guerra durante queste prime due stagioni. All'istante il team vinse

i due campionati usando solo nove motori costruiti negli anni ‘30.

Non fu comunque il ritiro dell'Alfa Romeo a rendere invincibile la Ferrari.

Infatti originariamente era prevista per il 1952 il passaggio ad

una sola cilindrata di 2,5 litri senza sovralimentazione, ma fu rinviato

al 1954. Poiché però sola la Ferrari era pronta a gareggiare

ufficialmente con le vecchie vetture con motori da 4.5 litri, La FIA si

trovò in una posizione imbarazzante.

Soltanto la Ferrari

era in grado di allestire vetture di Formula 1 competitive. La

soluzione adottata fu quella di far disputare il Campionato Mondiale

Piloti con le vetture di Formula 2 per due stagioni. Il dominio Ferrari

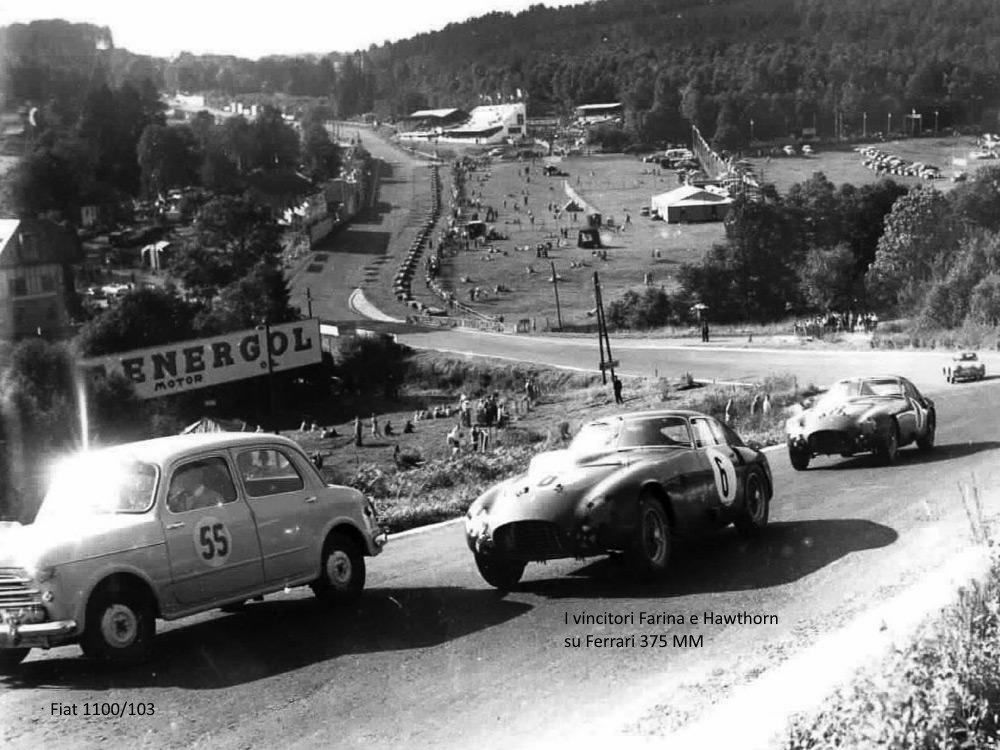

si delineò con la leggera e potente 500 a 4 cilindri guidata dal

leggendario pilota italiano Alberto Ascari che fu il primo pilota a

vincere due campionati consecutivi nel 1952 e 1953. Le vetture Ferrari

di Formula 1 continuarono a gareggiare nelle gare non valide per il

campionato e in quelle di Formula Libre corse durante quel periodo, soprattutto nel Sudamerica

– non a caso, "Libre" è il termine spagnolo con cui si

definisce "Libera" – dove queste corse erano molto popolari.

Ironicamente,

durante quel biennio la sola gara del Campionato del Mondo in cui le

vetture di Formula 1 erano ammesse era la 500 Miglia. Nel 1952 la

Ferrari schierò quattro 375 di Formula 1 con Alberto Ascari come

pilota guida, ma con scarso successo: solo Ascari riuscì a

qualificarsi (a metà schieramento) e si ritirò ben presto

in gara. Non contando la gara di Indianapolis, il Campionato del Mondo

si svolse interamente in Europa fino al 1953, quando la stagione si

aprì in Argentina. Quella fu la prima corsa ufficiale di Formula

1 a disputarsi fuori dall'Europa.

Va detto che nel 1951, comunque si disputarono molte gare di Formula 1, ma tutte fuori campionato, come il Gran Premio Autodomo di Monza 1951 nel quale Juan Manuel Fangio ebbe un grave incidente.

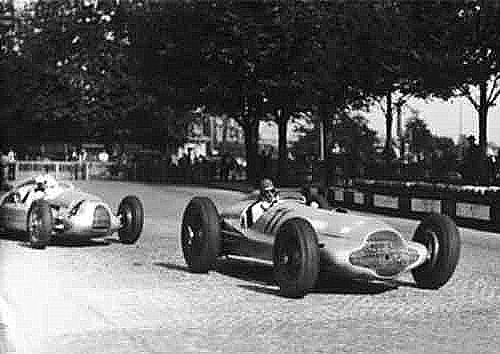

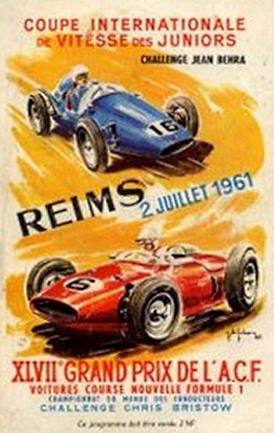

Come previsto, il

Campionato del Mondo a ritornò al Regolamento di Formula 1 per

la stagione 1954, adesso basato sui motori atmosferici a 2.5 litri.

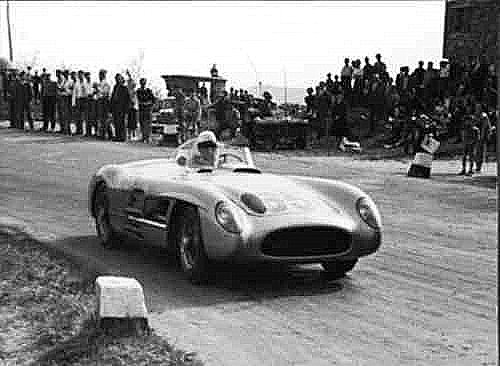

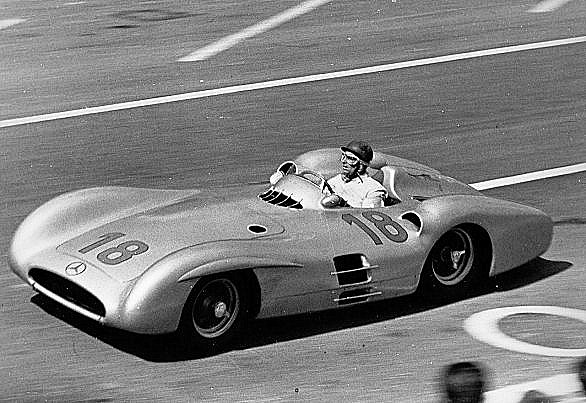

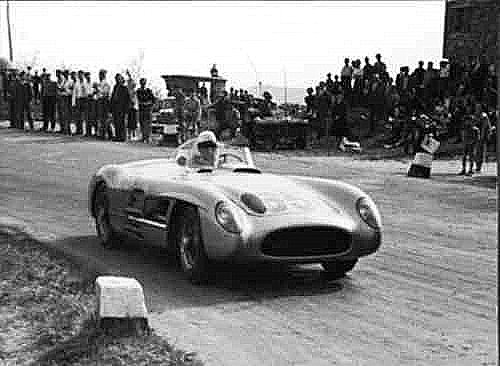

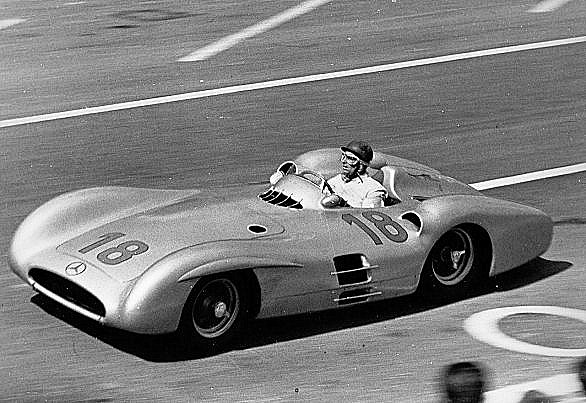

Dopo un dominio iniziale della Maserati, l'ingresso della Mercedes-Benz

portò ad un dominio assoluto suo e di Fangio (che aveva corso le

prime gare del 1954 con la Maserati). A cercare di limitare il dominio

erano la Ferrari e la Lancia guidata da Alberto Ascari per la Lancia.

Utilizzando valvole desmodromiche, iniezione diretta a benzina,

magnesio, ed altre parti piuttosto esotiche come linee del telaio

presentate con una forma alquanto allungata e altre tecniche piuttosto

avanzate, la nuova Mercedes iniziò la stagione 1954 quando

Fangio partì dalla pole position nel Gran Premio di Francia

svolto sul circuito stradale di Reims-Gueux con il primo giro percorso

a una velocità di oltre 200 km/h – fu la prima volta

nella storia della Formula 1 – prima di vincere la corsa, Fangio

ingaggiò un duello con l'altro pilota della Mercedes Karl Kling,

giunto in seconda posizione.

|

|

Le vetture Mercedes affrontarono le due stagioni seguenti con

Fangio che si aggiudicò tutte le gare lasciando agli altri piloti

soltanto tre corse. Alla fine della stagione 1955

la Mercedes si ritirò dalle gare nello stesso modo fulmineo com'era

entrata.

Avevano provato la superiorità della loro tecnologia, ma fu il

terribile disastro di una delle sue vetture sport, guidata da Pierre Levegh alla 24 Ore di Le Mans

di quell'anno, che provocò il decesso di 83 persone, a comportare il

ritiro dalle competizioni. La casa tedesca resterà lontano dalla Formula

1 fino al termine della stagione 1993

Dopo la tragedia di Le Mans, lo sport automobilistico ne uscì

totalmente sconvolto: tre Gran Premi ancora da disputarsi vennero

immediatamente cancellati e il governo svizzero annunciò il bando totale

alle corse automobilistiche disputate sul suo territorio nazionale

(tuttora in vigore. Il gran premio di Svizzera del 1982 fu disputato in

Francia, a Digione).

|

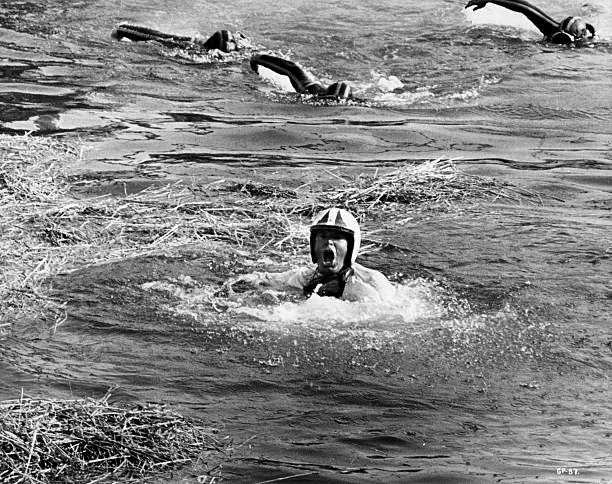

Il Gran Premio di Montecarlo 1955 vide uno spettacolare incidente

quando Ascari e la sua Lancia, dopo aver mancato una chicane, si

schiantarono contro il molo. Ascari viene sbalzato fuori dalla vettura e

cadde in acqua, vivo e apparentemente senza danni. Vi furono varie

speculazioni attorno a una emorragia interna non riscontrata quando

appena quattro giorni dopo Ascari rimase ucciso a Monza mentre

effettuava alcuni test su una vettura Ferrari sport affidatagli

dall'amico Eugenio Castellotti.

Dopo la morte di Ascari, la Lancia (alle prese con gravi problemi

finanziari) si ritirò definitivamente dalla categoria cedendo motori,

vetture, informazioni e tecnologia alla Ferrari, compreso il

progettitsta Vittorio Jano, che con Ferrari aveva lavoirato negli anni

'30 con L'Alfa Romeo.

Così nel 1956 la Ferrari si schierò con la "D50" Lancia, chiamata

"Lancia-Ferrari" in un connubio che si ripresenterà, negli anni 70-80

quando le due aziende finiranno nell'orbita FIAT con la Lancia Stratos con motore Ferrari e la Lancia LC2 nel mondiale sport.

La stagione 1956

vide Fangio fare buon uso della Ferrari – nata in casa della Lancia –

per vincere il suo quarto campionato. Lasciata la Ferrari, colse il

quinto guidando una Maserati, nel stagione 1957, stabilendo un record che resterà imbattuto per 46 anni.

|

|

|

|

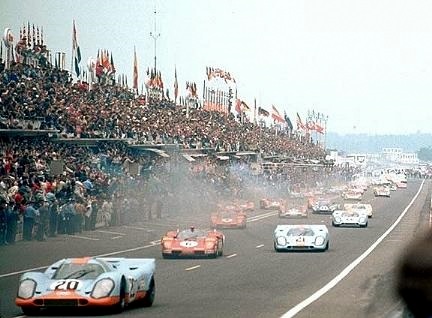

Negli anni settanta e precisamente nel

1971, edizione in cui per la prima volta si è passati dalla

classica partenza con le auto parcheggiate sulla destra del tracciato,

a quella denominata Indianapolis, dalla storica corsa americana. Una

partenza lanciata, con le auto alle spalle di una pace car per tutto il

giro di ricognizione. Una procedura sicuramente meno spettacolare, ma

necessaria per evitare brutti incidenti e salvaguardare così

la sicurezza dei piloti.

|

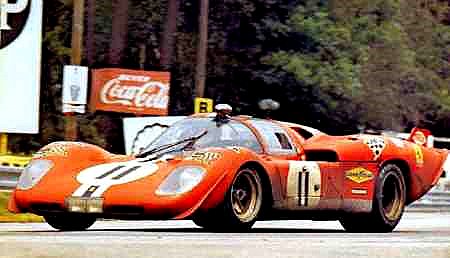

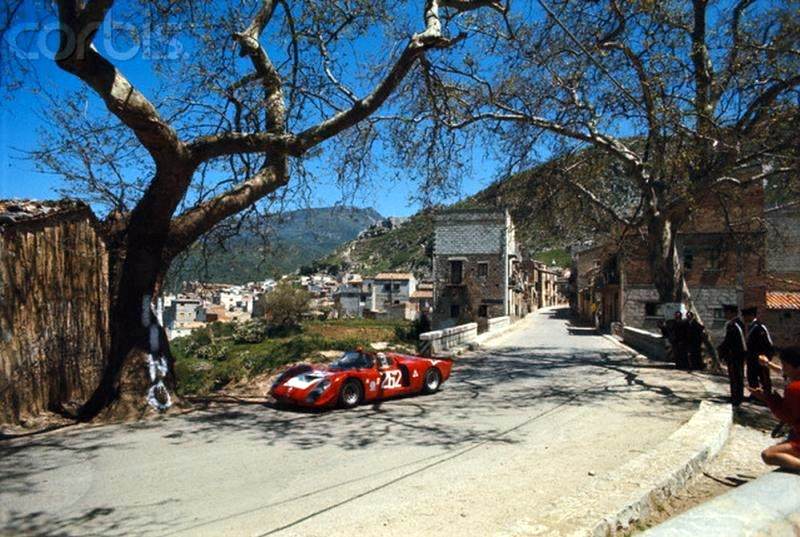

Un formidabile allineamento di

versioni speciali

per la 24 Ore di Le Mans, i nuovi mostri

ALFA ROMEO 33.3L 1970 - PORSCHE 908L 1969

- FERRARI 512S/L 1970

PORSCHE 917L 1971 - FERRARI 312 PB/L 1973

|

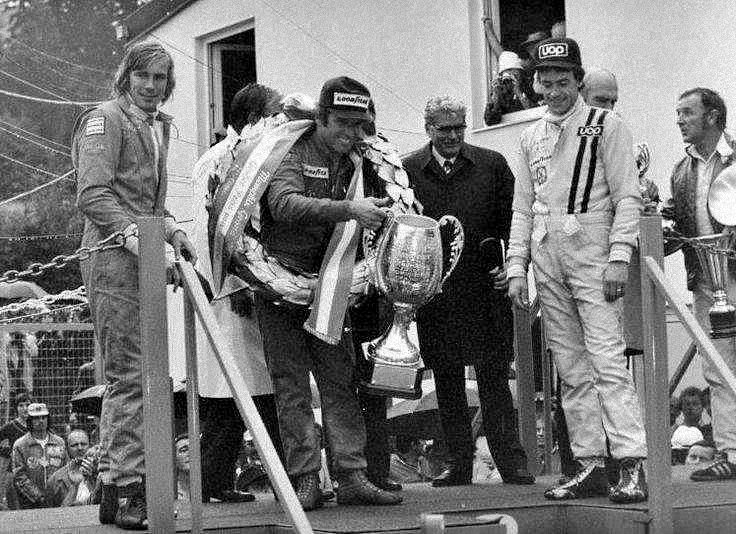

Le parole di Henri Pescarolo, vincitore di quella edizione, confermano

la necessità di un simile cambiamento: "Abbiamo deciso di

passare alla partenza lanciata. E’ più sicura,

anche se è meno interessante e spettacolare, però

tutte le gare di durata ora usano questo tipo di partenza. Quindi tutti

stanno dietro alla pace car, che dopo il giro di riscaldamento, entra

nei box e a quel punto chi è in pole deve decidere quando

accelerare e dare il via alla gara. E’una partenza meno

caratteristica con meno intensità, ma bisogna dare

più importanza alla sicurezza”.

|

Nel 1972 e nel 1973 Henri Pescarolo ottiene altre due vittorie in

coppia con il due volte mondiale di F1, Graham Hill, che

morirà 3 anni dopo in un incidente aereo. Un fantastico Tris

del team francese Matra, che riporta un successo in Francia dal 1950.

"Era stata la prima vittoria con il team Matra e con Graham Hill, dopo

una notte di pioggia. Una grande vittoria con un leggendario pilota

come compagno. E’ stato un premio per tutto il lavoro fatto

dalla squadra negli anni passati. Finalmente avevamo vinto.”

|

La terra d'America ha sempre portato fortuna a chi

la fortuna l'ha cercata con tutto sé stesso, non regalandosi

nulla, ma costruendo giorno per giorno il proprio destino,

sintetizzando il pensiero che Enzo Ferrari fece suo e che si racchiude

in queste poche parole: "Non esiste fortuna o sfortuna, ma solo quanto

noi abbiamo saputo prevedere e quanto abbiamo fatto per incrementarla o

evitarla".

Luigi Chinetti è uno di questi.

Un uomo che come Ferrari, ha lavorato sodo per diventare in un paese

"non suo", l'importatore principale di tutta la produzione Ferrari nel

nord degli Stati Uniti.

Nato a Milano il 17 luglio 1901 e quindi contemporaneo a tutti gli

effetti di Enzo Ferrari, Chinetti cominciò a lavorare a 14

anni nell'officina paterna, entrando poi in Alfa Romeo, dove come

meccanico, prestava la sua opera al Reparto Esperienze della Casa di

Arese.

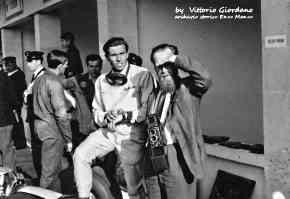

A destra, un giovane Chinetti meccanico nel 1928

|

Trasferitosi in Francia per assistere Antonio

Ascari nella gara di Montlèry del 1925, vi restò

poi come meccanico per assistere le Alfa Romeo vendute dal conte di

Carrobio. In seguito aprìrono un'officina meccanica atta

alla vendita ed assistenza delle vetture e dei motori sportivi e da

corsa del Portello. Quindi Chinetti passò alla vendita delle

vetture in prima persona, attività che negli anni, sarebbe

diventata la sua attività principale. L'epopea "corsaiola"

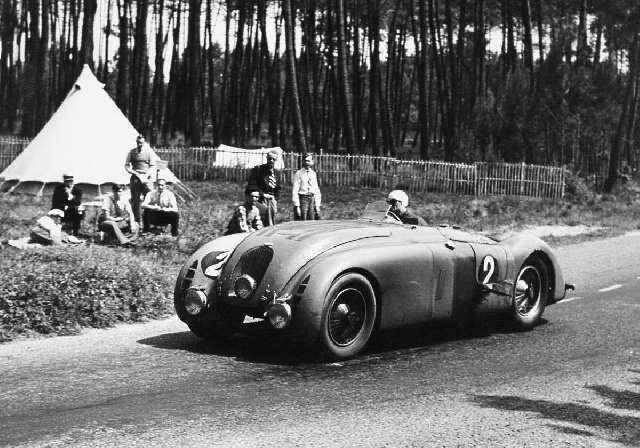

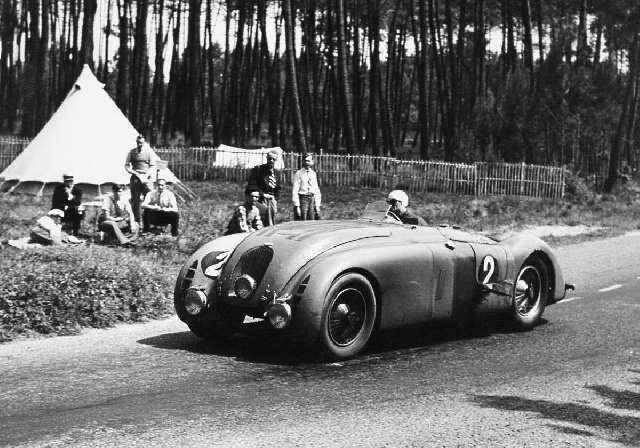

anteguerra di Luigi Chinetti comincia nel 1925 con una sei ore a

Parigi. Ma è nel 1932, con la vittoria alla 24 Ore di Le

Mans in coppia con Raymond Sommer, che si prende il lusso di battere la

squadra ufficiale Alfa Romeo. Nel 1933 giunge secondo alle spalle di

Nuvolari e ancora nel 1934, in coppia con "Phiphi" Etancelin, rivince

la classica gara, salendo agli onori della cronaca sportiva. Prima

dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Chinetti lasciò

Parigi per partecipare a Indianapolis come manager dell'Equipe di

Madame Schell. Ritorna nel vecchio continente soltanto nel 1949 e

approda a Maranello per acquistare una vettura da Enzo Ferrari, persona

con gli stessi interessi e probabilmente le stesse vedute nel campo

automobilistico. Ferrari fu ben lieto di vendere all'ormai quasi

cinquantenne Chinetti una 166 MM berlinetta, sapendo i fini

dell'acquisto: correre ancora a Le Mans. La Ferrari era nata come casa

costruttrice di autovetture da appena due anni e il fiuto rinomato di

Ferrari, capì al volo l'importanza della vendita e la

popolarità che avrebbe avuto la sua Azienda in caso di

affermazione a livello internazionale. Il 26 giugno 1949 alla media di

132,42 chilometri orari, la rossa berlinetta Ferrari tagliava il

traguardo a Le Mans, regalando a Chinetti e Ferrari una

pubblicità internazionale enorme.

Lord Seldson, copilota della Ferrari n° 21, si

accontentò di guidare la sua vettura per una sola ora,

lasciando al focoso Chinetti la guida per le altre 23 ore. Due

settimane dopo, il 9 e 10 luglio alla 24 Ore di Spa, Chinetti questa

volta in coppia con Jean Lucas, fece il bis con la stessa vettura. Il

nome della Ferrari cominciava a circolare negli ambienti

automobilistici sportivi mondiali. Ancora una volta Ferrari aveva visto

giusto.

Nel 1951 Chinetti ritorna alle corse partecipando alla Carrera

Panamericana con una Ferrari 212 Export della Scuderia milanese

Guastalla di Franco Cornacchia, in coppia con Piero Taruffi. Dopo sei

giorni di massacrante corsa e 3068 km percorsi su strade sterrate, la

Ferrari n° 34 taglia il traguardo di Ciudad Juarez davanti alla

Ferrari di Ascari-Villoresi. Dopo quella vittoria, nel 1954 Ferrari si

convinse ad affidare a Luigi Chinetti le vendite delle sue vetture

negli Stati Uniti, conferendogli la "nomina" di Agente Ferrari per il

Nord America. Partendo da questi presupposti, Chinetti negli anni 50

fonda la Luigi Chinetti Motors, Inc, patrocinando l'esordio

automobilistico di giovani promesse del volante.

Nel 1958 affiancato da George Arents, Jan de Vroom

e Margaret Strong, crea la North American Racing Team, seconda

esperienza di Scuderia dopo quella creata nel 1937, chiamata "Ecurie

Bleue", fondata con Madame Schell. madre del pilota Harry Schell.

Chinetti stesso ricorda che fu la scritta su di un telone di un camion:

"North American Van Lines" a suggerire l'idea di chiamare la neonata

Scuderia North American Racing Team, scegliendo il cavallino rampante

nero, simbolo della Ferrari come logo e inserendo nella parte superiore

una striscia azzurra con otto stelle bianche in campo blu e nella parte

inferiore la scritta North American Racing Team, che su consiglio dello

stesso Ferrari venne trasformata più avanti nell'acronimo

corrisponente, appunto N.A.R.T.

Il battesimo con la pista la N.A.R.T. l'ebbe il 23 marzo 1958 in

occasione della 12 Ore di Sebring.

L'equipaggio: O'Shea - Kessler - Cunningham, portarono la 250 GT al

6° posto assoluto. Bisognerà attendere fino al 22

ottobre 1961 per vedere una vettura della N.A.R.T. sul gradino

più alto del podio. L'occasione fu a Monthléry

per la 1000 km di Parigi, dove i fratelli Rodriguez conquistarono il

1° posto.

L'avventura sulle piste della North American Racing

Team durò fino al 1982, partecipando a più di 200

gare e facendo gareggiare oltre 100 piloti.

Jim Hall, Stirling Moss, Graham Hill, Giancarlo Baghetti, Umberto

Maglioli, Nino Vaccarella, Mario Andretti, sono alcuni nomi di questi

piloti che sotto i colori americani, hanno corso e vinto per la

Ferrari.

L'onore e l'onere forse più importante la N.A.R.T. l'ebbe in

occasione dei gran premi degli Stati Uniti e del Messico del 1964, dopo

che Ferrari, per i noti contrasti con le Autorità Sportive

per la mancata omologazione della 250 LM, iscrisse nelle ultime due

gare di campionato le vetture di Surtees e Bandini con i colori

dell'amico Chinetti, dopo avere restituito la licenza italiana. La

N.A.R.T. ebbe appunto l'onore di tenere a battesimo il neo Campione del

Mondo per l'anno 1964.

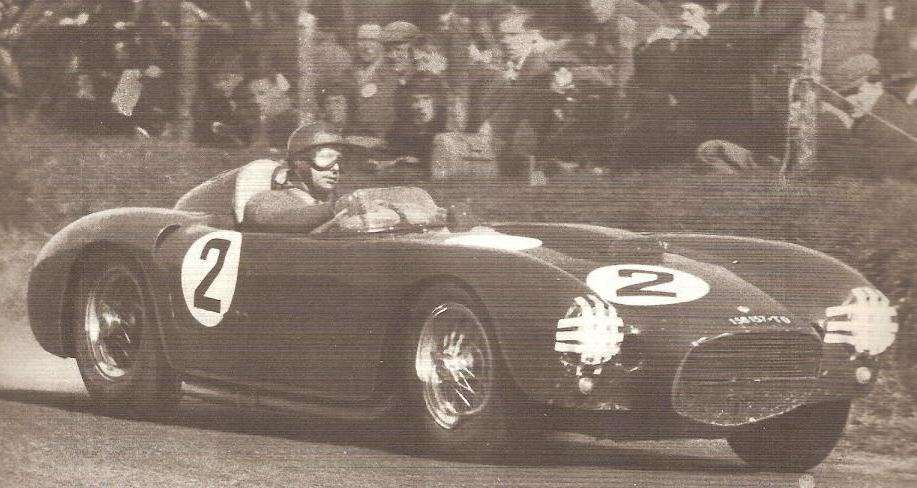

Alla 24 Ore di Le Mans del 1965, la coppia Gregory-Rindt con la vettura

"rinnegata" l'anno prima, la 250 LM, scrivono ancora una volta il nome

della Ferrari nell'Albo d'Oro della classica francese. Altro grande

successo la N.A.R.T. lo conseguì con la 24 Ore di Daytona

del 1967 con l' arrivo in parata ideato dall'allora D.S. Franco Lini. |

|

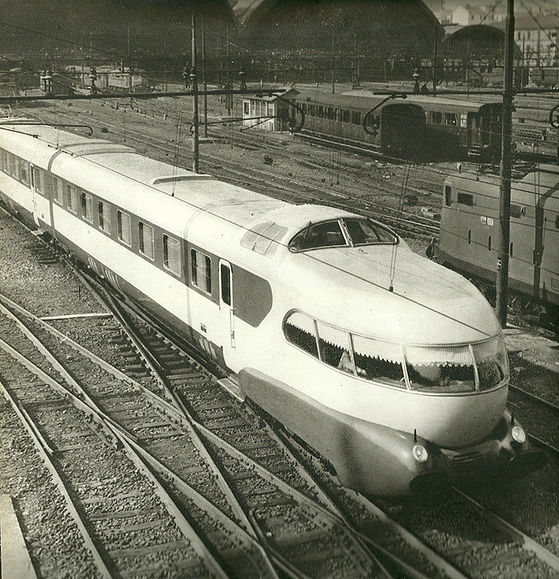

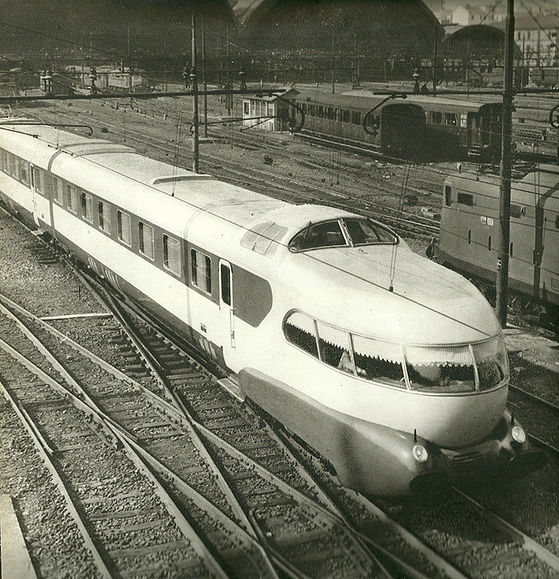

| Un capolavoro della tecnica : il superelettrotreno |

r |

Tour de France,1952: lo storico passaggio della borraccia tra Fausto Coppi e Gino Bartali

|

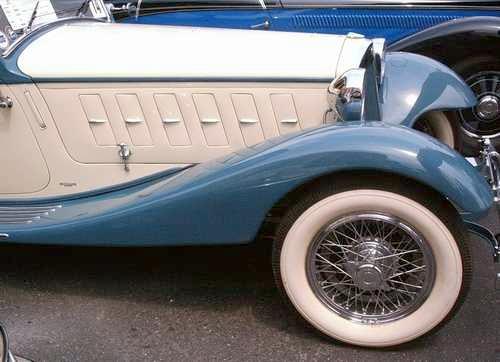

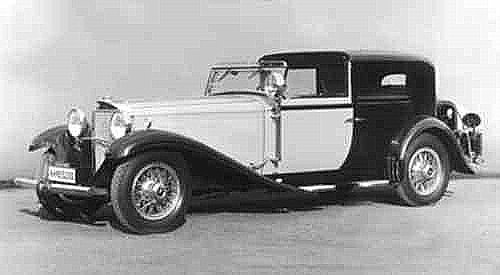

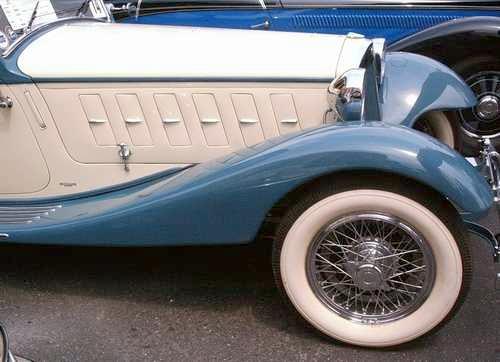

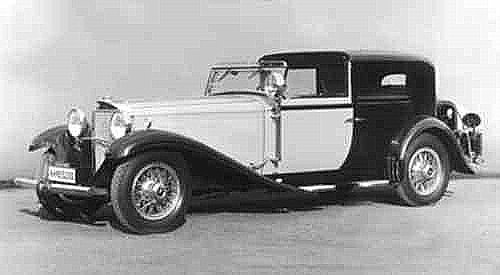

Alfa Romeo 1750 GTC Cabriolet Royal

Presente in due versioni. Quella azzurra era stata carrozzata nel 1931

dalla Touring, mentre era presente anche una versione carrozzata da Sala

risalente al 1932. L'Alfa Romeo 1750GTC era stata prodotta in

numerosissime versioni e rappresentava l'auto sportiva italiana per

eccellenza nella sua epoca. La versione 6C 1750 GS (Gran Sport) era un

sei cilindri, da 1750 cc appunto, che nel 1929 correva la Mille Miglia e

venne prodotta in 2579 esemplari. In quel periodo l'Alfa Romeo

realizzava molti modelli con una frequenza di innovazioni ed

aggiornamenti sorprendente. La 1750 GS derivava dalla precedente 1500 e

da essa nacque la 8C 2300 semplicemente aggiungendo due cilindri al

vecchio motore elevandolo di cilindrata.

|

|

|

|

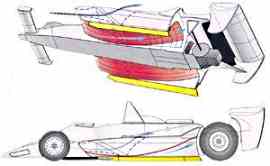

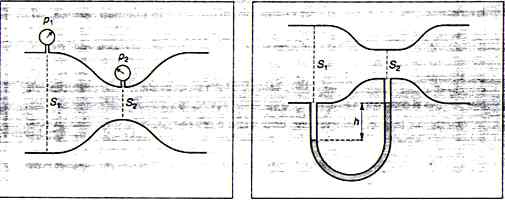

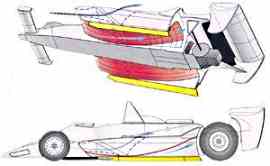

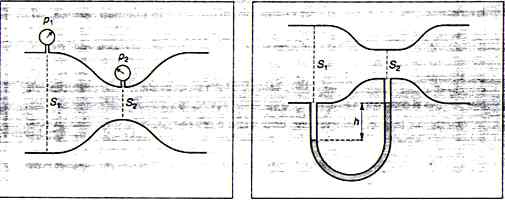

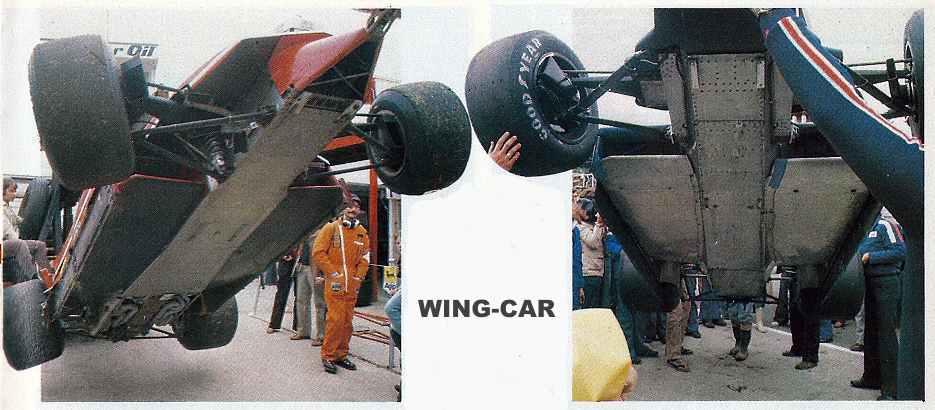

La velocità in curva di una macchina di Formula 1 è determinata

principalmente dalle forze aerodinamiche che spingono la vettura verso

il basso, aumentando così la tenuta delle gomme e l'aderenza al suolo.

Le auto sono leggere, ma gli alettoni con l'aumentare della velocità

conferiscono a esse un peso aggiuntivo che però non ha inerzia, e che

cresce con l'aumentare della velocità, sfruttando il principio opposto a

quello che fa volare gli aerei (“schiacciando” così l'automobile al

suolo: si veda il Principio di Bernoulli,

e si consideri che le ali di una monoposto sono rovesciate rispetto a

quelle di un aereo, schiacciando la vettura al suolo a tutto vantaggio

della guidabilità). A 160 km/h, la forza generata verso il basso è

uguale al peso della vettura; ma quando si viaggia alla massima

velocità, essa può essere pari a 2,5 volte il peso della vettura.

Inoltre, in curva si genera una forza trasversale che può arrivare a 4,5

g (= 4 volte e mezzo la forza di gravità; mentre in una normale vettura

stradale essa è di circa 0,85/1,00 g)

|

|

|

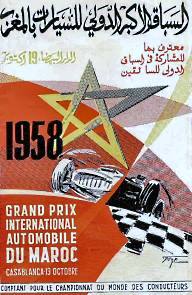

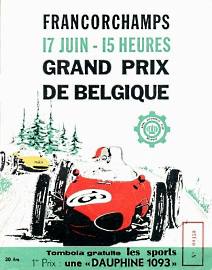

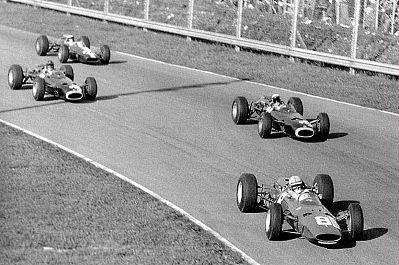

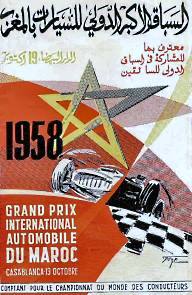

Storia della Formula 1

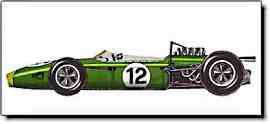

La rivoluzione del motore posteriore (1958-1961)

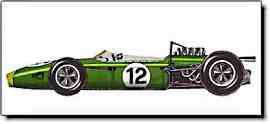

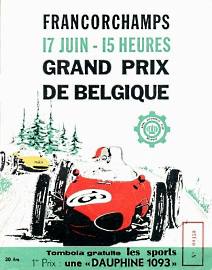

Nonostante la configurazione base della formula rimanga invariata per il 1958, le gare furono accorciate dai circa 500 km / 300 miglia

ai 300 km / 200 miglia e le macchine usarono un particolare tipo

di benzina composto da vari tipi di miscele il cui componente primario

era il metanolo.

Con il declino di

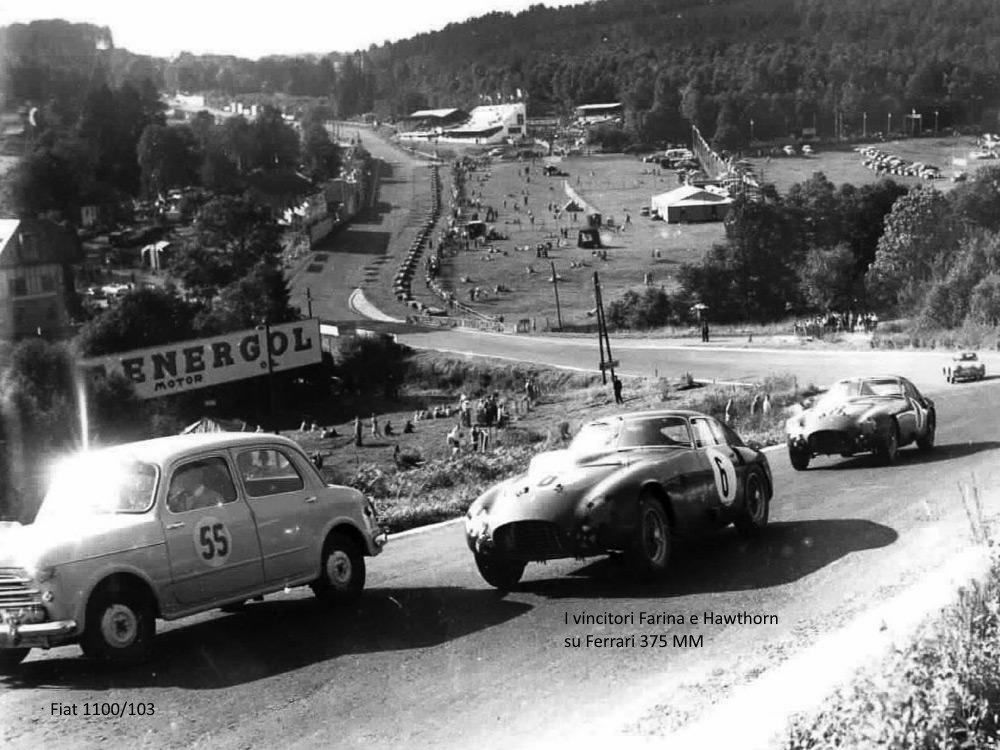

Fangio (che si ritirerà durante l'anno), Mike Hawthorn alla

guida della Ferrari conquistò il titolo piloti nella stagione

1958 diventando così il primo pilota inglese a vincere il

titolo. La scuderia britannica Vanwall conquistò il primo titolo

riservato ai costruttori in quella stagione, ma non riuscì a

coronare le sue aspirazioni di portare un pilota inglese al titolo

iridato. Stirling Moss, nonostante avesse totalizzato un numero

maggiore di vittorie rispetto ad Hawthorn, perse il titolo per un solo

punto (Hawthorn sfruttò il regolamento dell'epoca che premiava

con un punto chi faceva il giro più veloce in gara). Questa

annata vide anche una donna guidare per la prima volta una Formula 1 in

una gara di campionato, Maria Teresa de Filippis che debuttò

guidando da privata una Maserati nel Gran Premio del Belgio..

Il 1958 fu un anno

cruciale per la Formula 1. Contro una piccola pattuglia di Ferrari e

Maserati (ritiratasi ufficialmente nella stagione precedente), Stirling

Moss vinse il Gran Premio d'Argentina guidando una vettura a motore

centrale Cooper per conto della scuderia privata di Rob Walker,

spinta da un motore 2 litri fornito dalla Coventry Climax a 4 cilindri.

Questa fu la prima vittoria per una vettura col motore posizionato

dietro al pilota in Formula 1. Il successivo Gran Premio a Montecarlo

venne vinto ugualmente dalla Cooper, guidata questa volta da Maurice

Trintignant. Spinte da motori di minore cilindrata, le Cooper rimasero

outsiders nel 1958, ma nel 1959, arrivarono i nuovi motori da 2.5 litri

della Coventry Climax e le piccole vetture britanniche passarono a

dominare la Formula 1. La stagione 1959 vide una competizione serrata

tra la scuderia Cooper dell'australiano Jack Brabham, e Moss che

correva per il team di Rob Walker sempre su Cooper. L'uso della

trasmissione della Citroën Traction Avant modificata,

rappresentò il tallone d'achille per le Cooper, e Walker

tornò a un progetto casalingo che però risultò

totalmente incompatibile con le altre componenti della vettura e

Brabham vinse il titolo, con Moss piazzato secondo.

Il stagione 1960

vide Enzo Ferrari adottare il più collaudato schema a motore anteriore,

in base al principio "i cavalli stanno davanti al carro, non dietro", mentre Lotus e BRM

introdussero le macchine a motore centrale. Il team di Rob Walker passò

al telaio della Lotus 18. Moss portò la Lotus alla sua prima vittoria

in Formula 1 a Monaco, ma la sua stagione venne rovinata da un incidente

e Brabham conquistò il suo secondo titolo con la Cooper.

La rivoluzione del motore centrale rese obsolete altre potenziali

vetture dal progetto rivoluzionario. Un particolare sistema di trazione

che agiva in contemporanea sulle quattro ruote motrici denominato "4WD"

(four wheels drive) venne impiantato sulla Ferguson P99 a motore

anteriore fornito dalla Coventry Climax per la disputa del Gran Premio

di Gran Bretagna del 1961, vincendo inoltre la Oulton Park Gold Cup, gara non valida per il campionato[, ma era troppo pesante e complessa per essere comparata alla nuova generazione delle vetture a motore centrale.

Nel 1961, nel

tentativo di diminuire le velocità, per le macchine di Formula 1

la cilindrata fu ridotta da 2.5 a 1.5 litri, non sovralimentati

(essenzialmente le allora vigenti regole per la Formula 2), una formula

che rimarrà invariata nei successivi cinque anni. Ferrari aveva

iniziato la stagione con le collaudate vetture V6 a 65º di Formula

2 con motore centrale, schierando poi nel corso della stagione un V6 a

120º ad iniezione diretta. Questo segnò segnò il

dominio della Ferrari nella stagione 1961 quando i team britannici

furono sconfitti dalla maggior potenza del motore italiano. Phil Hill

divenne il primo pilota statunitense ad aggiudicarsi il titolo

mondiale.

I primi due decenni,

negli anni cinquanta e sessanta il Campionato del Mondo di Formula 1

era solo all'inizio, la punta di un iceberg se consideriamo tutte le

gare disputate successivamente sotto il Regolamento di Formula 1. Il

numero totale di corse non valide non era variato dall'introduzione del

campionato mondiale. Molte gare celebri, come i Gran Premi di Pau e di

Siracusa, il BRDC International Trophy di Silverstone, la Race of

Champions di Brands Hatch e la citata Oulton Park Gold Cup,

continuano a non far parte del Campionato del Mondo, ma furono per

molti anni terreno di competizione per molti piloti e scuderie di gran

nome.

|

|

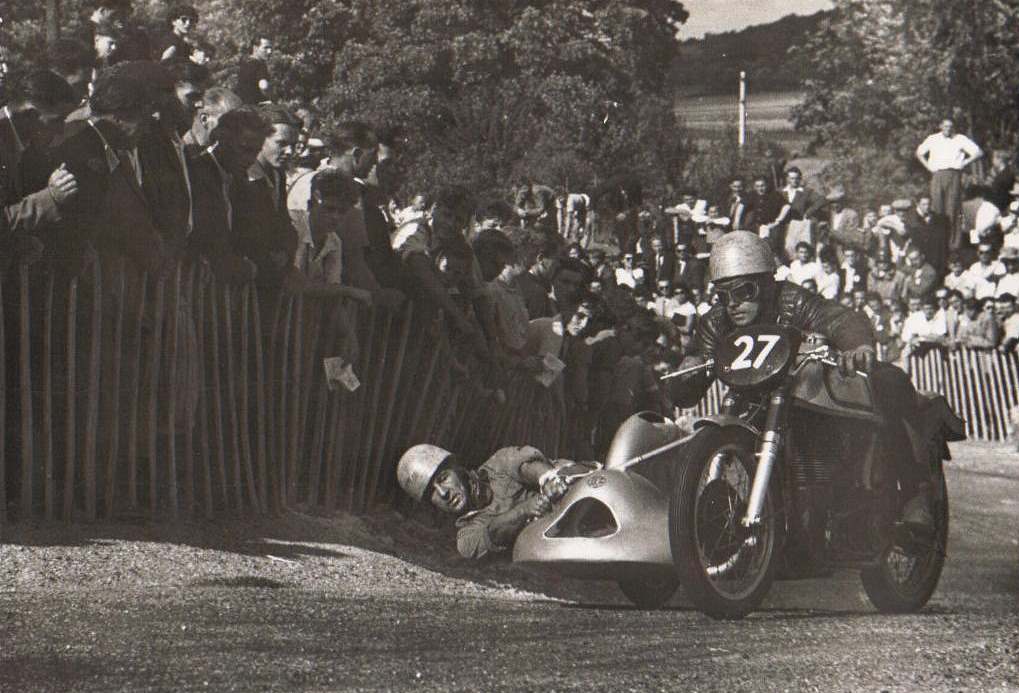

ISOLA DI MAN 1969 - BOB E JENNY BEALES SULLA TRIUMPH SIDECAR 750 c.c. TT

|

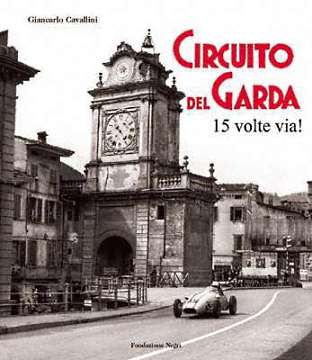

Le immagini delle 15 edizioni che si sono svolte tra il 1921 ed il

1966 |

|

Il golfo di Salò fa da sfondo ai passaggi

lungo i tornanti delle Zette: da dietro i muretti gli spettatori osservano ed

incitano i centauri

|

|

|

Le immagini delle 15 edizioni che si sono svolte tra il 1921 ed il

1966 |

|

|

|

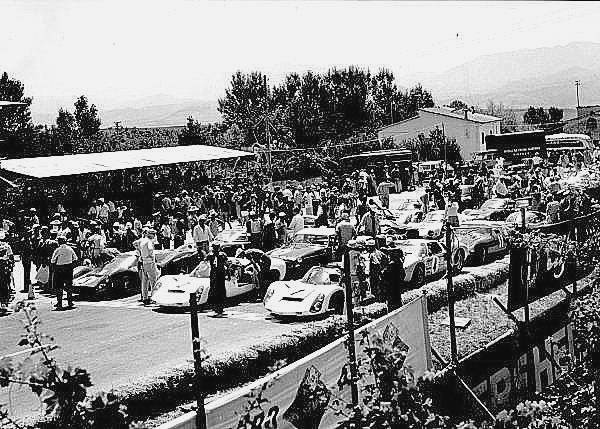

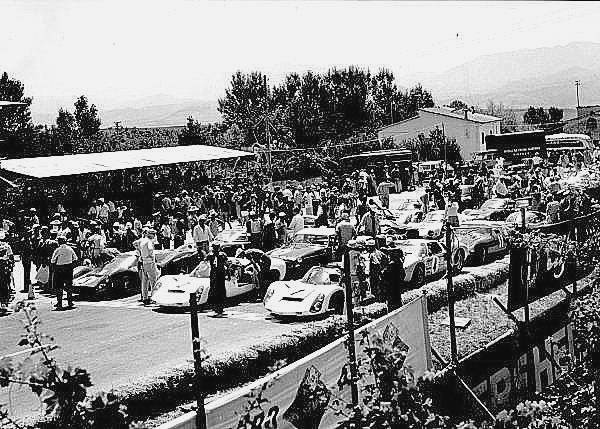

|

|

Il

grande fotoreporter Tita Franzosi ci regala questa stupenda visuale dei box poco

prima della partenza; tutto è pronto per il grande spettacolo.

|

Un immagine di un tempo che non c'è più: David Piper

spinge la sua Lotus sulla griglia per la partenza della seconda

batteria.

|

Il Conte Bruno

Sterzi alla guida della sua Ferrari privata: ancora pochi giri ed uscirà di

strada tra

le località di Tormini e Villa distruggendo la

macchina

|

|

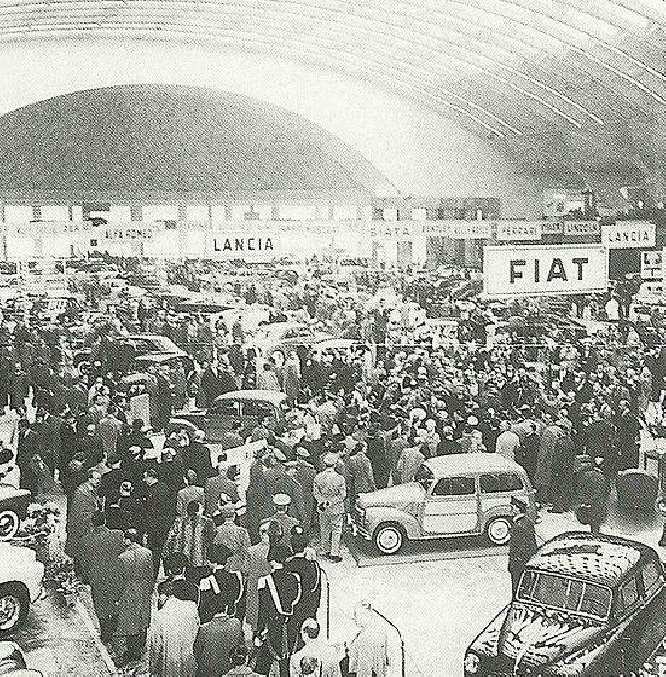

La Fiat 508 Balilla è una vettura prodotta dalla FIAT negli anni trenta grazie

a cui ebbe inizio la motorizzazione di massa in Italia.

|

|

| Il progetto fu attuato da diverse celebri figure dell'automobilismo di quegli anni: Tranquillo Zerbi, Antonio Fessia, Bartolomeo Nebbia

e Dante Giacosa che costruirono una vettura dalle prestazioni di

classe, ma dai costi relativamente contenuti. Il modello viene

presentato alla Fiera di Milano il 12 aprile del 1932 in occasione del

Salone dell'automobile e si caratterizzava soprattutto per il prezzo

base di sole 10.800 lire. |

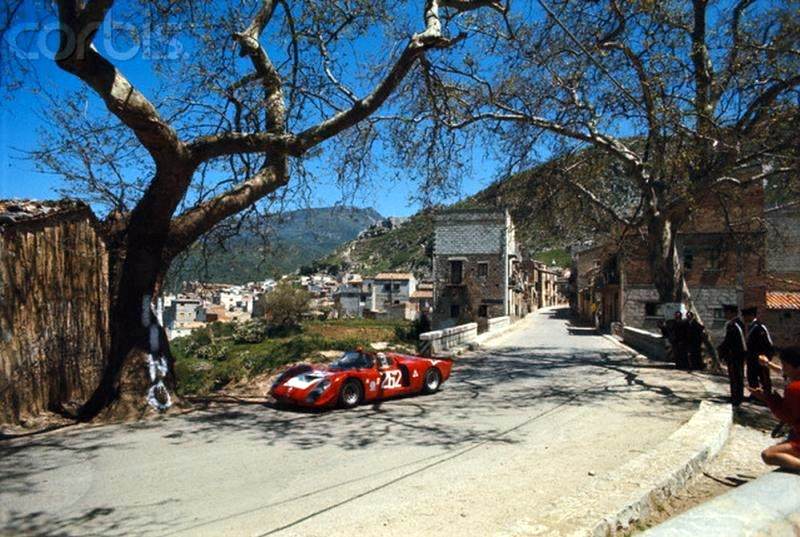

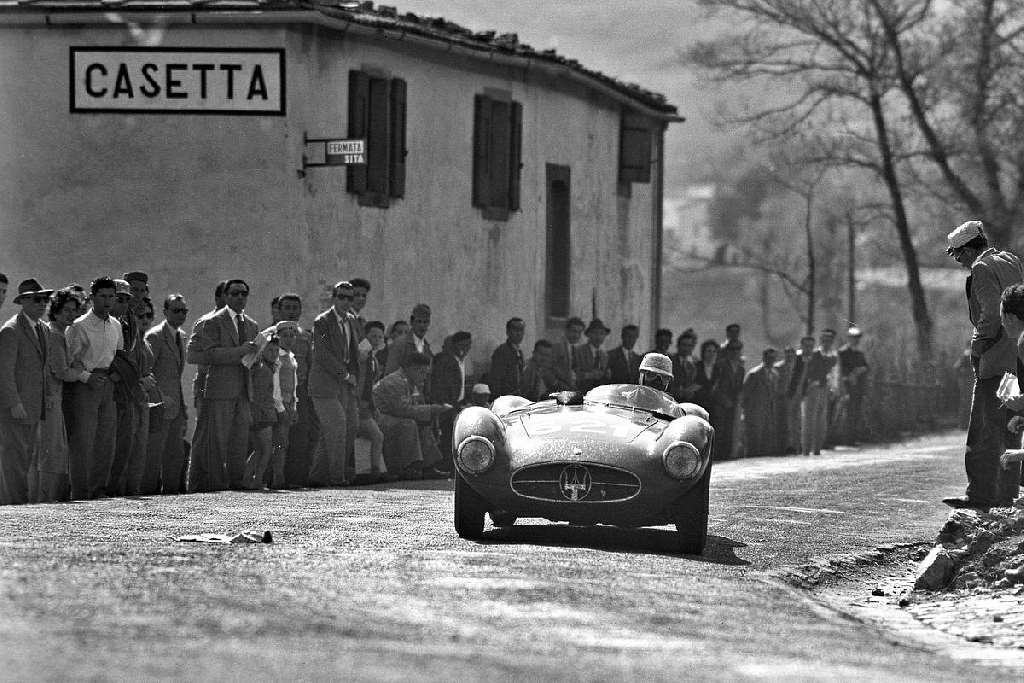

Circuito stradale del Mugello

|

La

partenza originariamente e fino al 1965 (quando fu starter d'eccezione niente

meno che Juan Manuel Fangio) avveniva da S.Piero a Sieve, poi, dal '66 fino

all'ultima edizione, da Scarperia, ed il tracciato si sviluppava sulla strada

statale del Giogo (SS503), in un primo settore fino al passo appenninico (del

Giogo, appunto) che si presentava come una corsa in salita, circa 10 Km di

tornanti e brevi allunghi.

Seguiva poi il tratto più pericoloso con la

discesa fino a Firenzuola (12 Km) con un alternarsi continuo di curve

impegnative e tratti con brusche accelerazioni, un incubo in caso di

pioggia.

Da Firenzuola il tracciato saliva, fino a congiungersi a La Casetta

con la Statale del Passo della Futa (SS65) che seguiva poi fino al passo in un

tratto misto veloce di circa 15 Km per poi tuffarsi verso la pianura in pratica

continuando a percorrere in senso contrario il classico tracciato della Mille

Miglia che aveva imboccato proprio a La Casetta. |

|

|

|

Una caratteristica del "Mugello stradale" era senz'altro il fatto

che i piloti si allenavano sulle strade aperte al pubblico e non era infrequente

per gli automobilisti impegnati a salire verso il Giogo o a scendere dalla Futa

vedersi superare da una bianca Porsche 911 targata Stoccarda o da una GTA col

quadrifoglio dell'Autodelta.

Altra caratteristica, a

parte alcune edizioni "bagnate", era il caldo terribile, in particolare le

edizioni corse nel '68, '69 e '70 si disputarono sotto un autentico solleone e

non furono pochi i piloti che lamentarono problemi di disidratazione e alcuni si

fermarono anche lungo il percorso per dissetarsi alla meglio.

Nel '68 Siffert

fu costretto, dall'inadeguatezza del suo compagno Steinemann, a correre sei giri

su otto, ma dopo il primo cambio era talmente esausto ed accaldato che svenne

nei box.

Ancora peggio era nelle edizioni storiche anteguerra, quando al

caldo (si è sempre corso in piena estate) si aggiungeva il tormento della

polvere delle strade sterrate.

Questo era il Mugello, queste erano le

corse anni '60. |

|

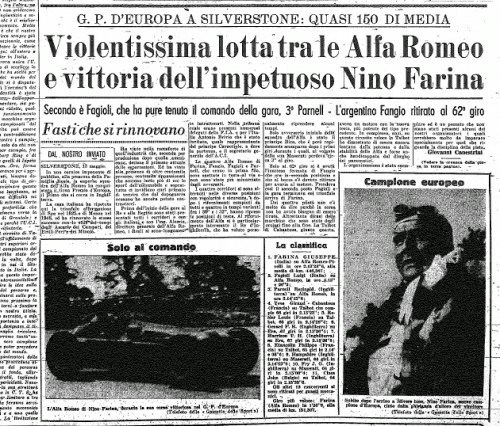

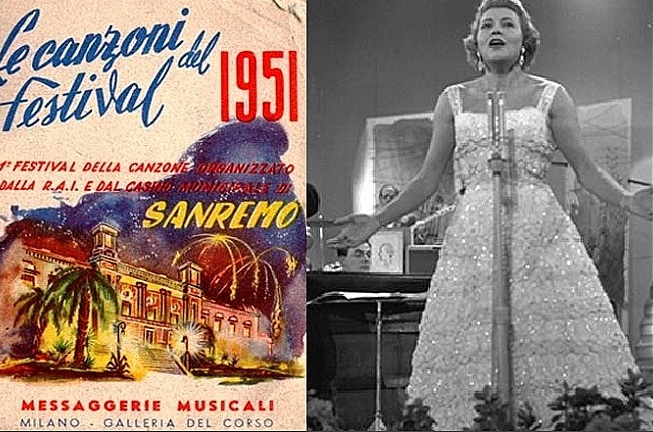

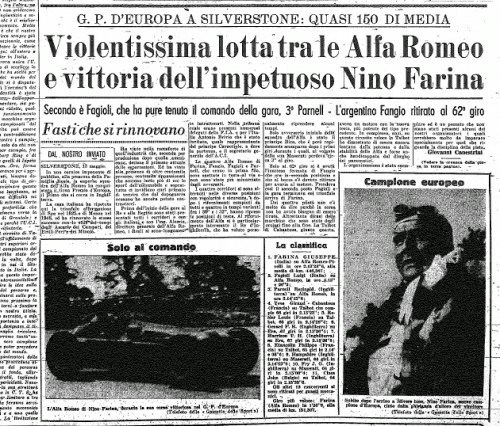

13 maggio 1950, a Silverstone la prima gara di Formula 1

|

Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare: Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare:

Gran Bretagna, Svizzera, Monaco, Belgio, Francia, Italia e la 500 miglia di Indianapolis.

L'inclusione di quest'ultima gara viene fatta nel tentativo di

promuovere la Formula 1 anche negli Stati Uniti ma la cosa, come si sa,

non ebbe molto successo. L'Alfa Romeo si iscrive a questo campionato con

un team composto da tre grandissimi piloti dell'ante guerra, Giuseppe

Farina, Luigi Fagioli e Juan Manuel Fangio e, tranne per quest'ultimo, i

primi due hanno ormai un'età nella quale, contro le giovani leve delle

altre scuderie, possono far valere più che altro la loro grande

esperienza. La scuderia che dà loro più filo da torcere è la Ferrari che

però manca ancora di affidabilità e, alla fine, il campionato diventa

una sfida tra i tre piloti dell'Alfa. La gara finale, a Monza,

incoronerà il primo Campione del Mondo di Formula 1. Al via Fangio

scatta subito in testa ma per essere poi costretto al ritiro da una

rottura del cambio, dando così via libera a Farina che vince la gara ed

il mondiale.

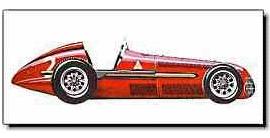

SILVERSTONE 1950 - ALFA ROMEO ALFETTA 158

|

|

Il campionato del 1951 pare iniziare allo stesso punto in cui si era

interrotto quello del 1950, con l'Alfa ancora superiore alle altre

scuderie, ma questa volta la Ferrari affianca, al suo pilota Froilan

Gonzales, Alberto Ascari e Luigi Villoresi, famosi per le loro

grandissime capacità!

Fangio vince subito la gara di apertura in Svizzera ma il Gran Premio di

Germania, reinserito quell'anno nel mondiale, vede Ascari primo sul

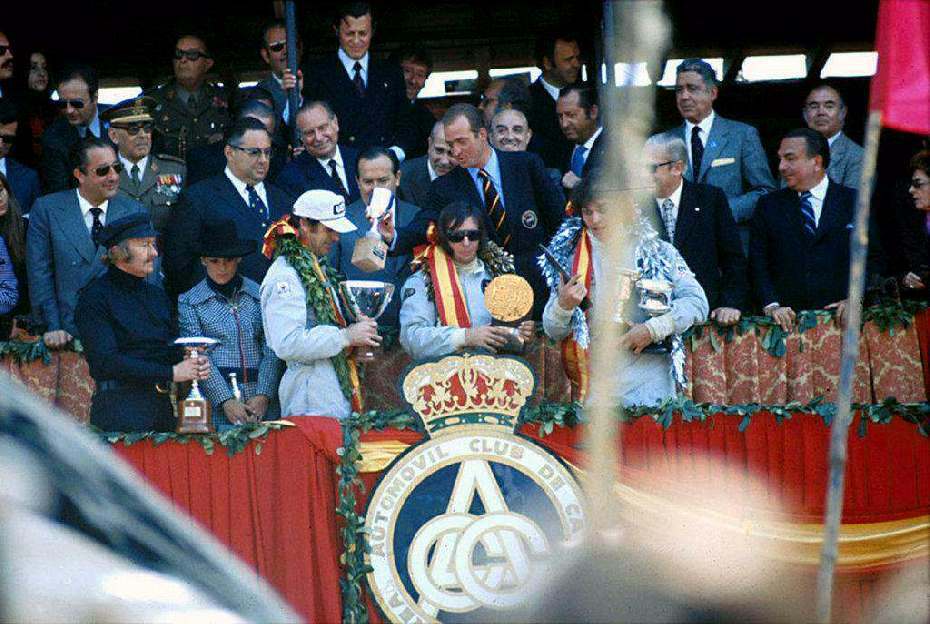

traguardo. L'ultima gara a Pedrables in Spagna, parte con Fangio a 28

punti di vantaggio su Ascari e, con la possibilità di guadagnarne 25,

l'esito del mondiale appare già scontato. Alberto Ascari conquista

comunque la pole position ma in gara è costretto al ritiro a causa di

problemi ai pneumatici. Fangio domina la gara ed agguanta il suo primo

titolo iridato.

Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va

sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di

motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le

monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di

abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa

grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.

La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono

cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli

altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30

delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il

titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli

causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare

alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso

anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike

Hawthorn come pilota di punta.

Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale

Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla

Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e

Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto

scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.

Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.

Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va

sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di

motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le

monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di

abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa

grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.

La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono

cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli

altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30

delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il

titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli

causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare

alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso

anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike

Hawthorn come pilota di punta.

Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale

Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla

Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e

Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto

scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.

Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.

|

|

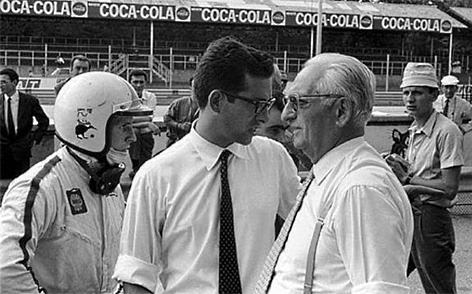

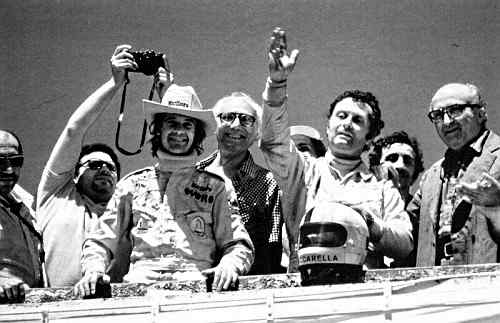

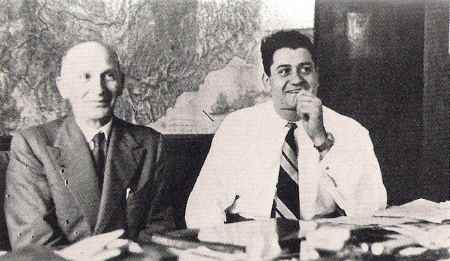

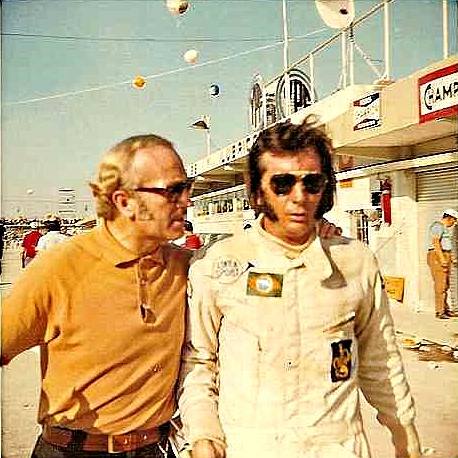

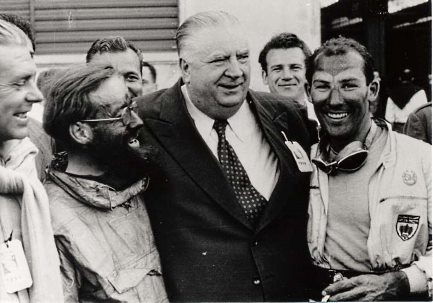

BINOMI VINCENTI FORMULA 1

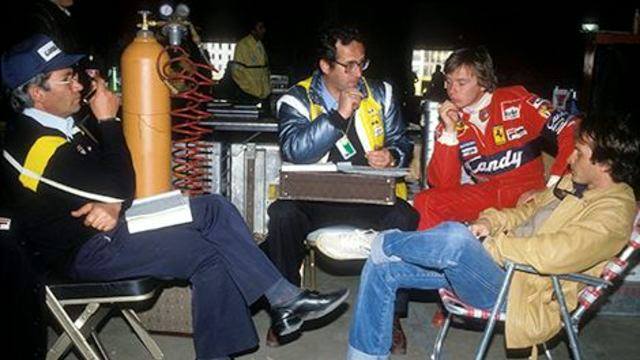

Ing. Mauro Forghieri  - Enzo Ferrari - Enzo Ferrari |

|

|

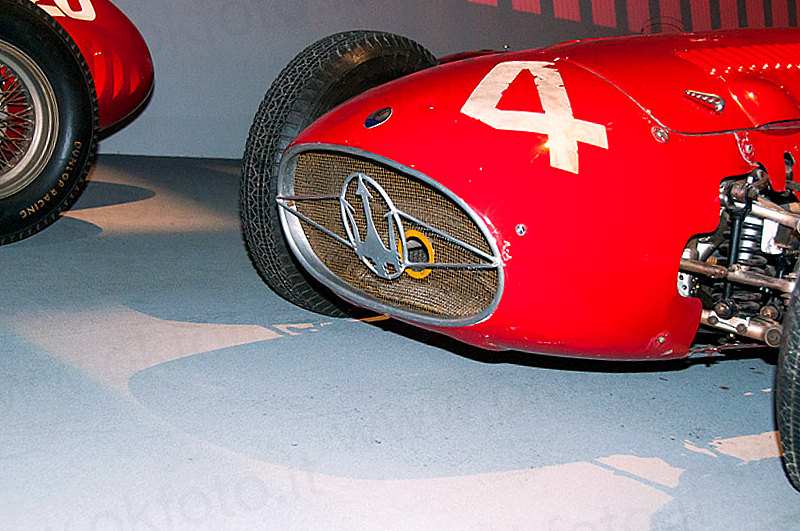

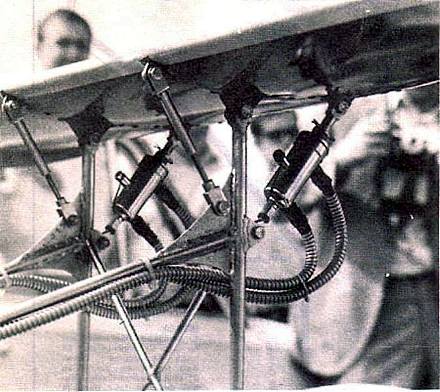

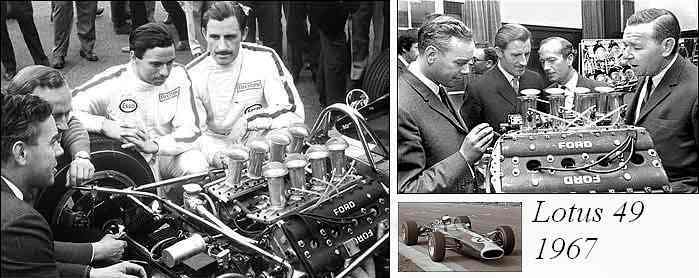

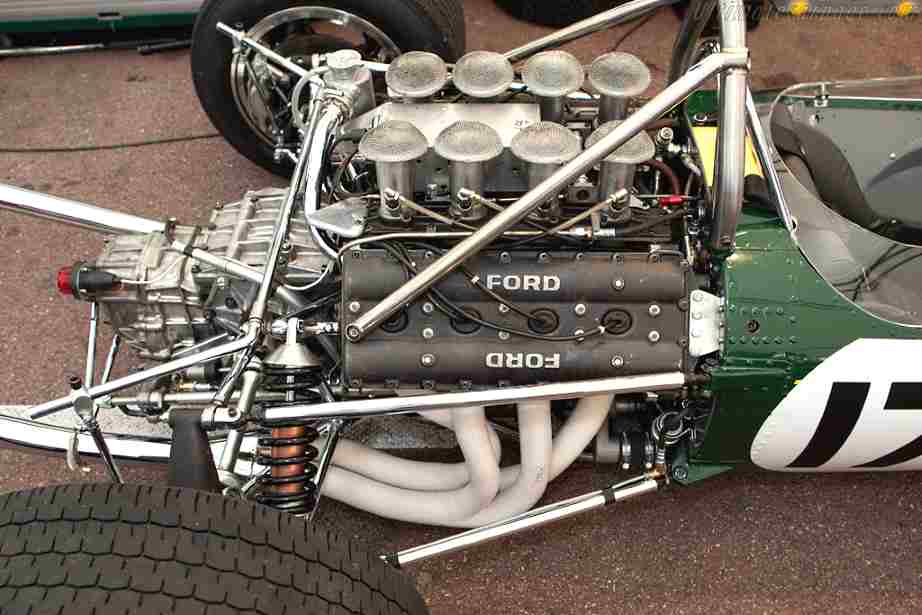

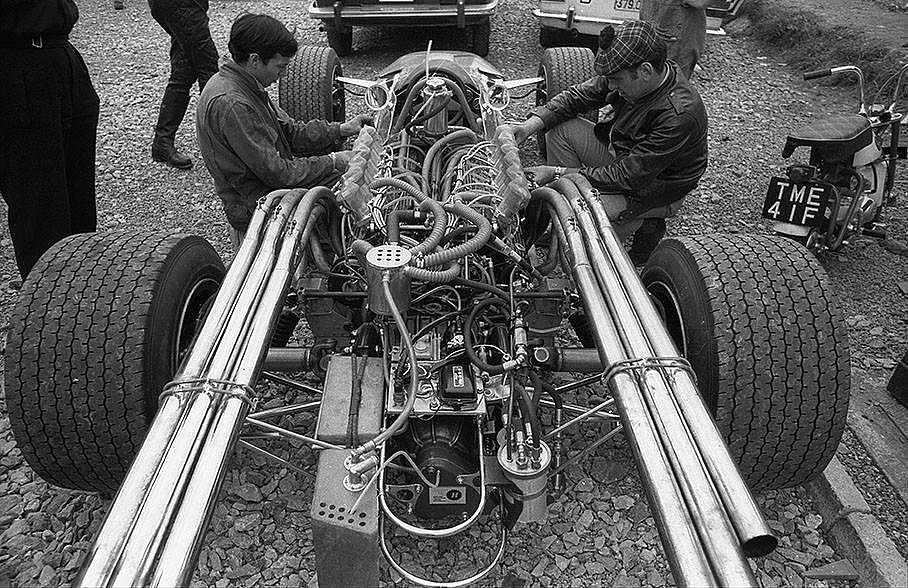

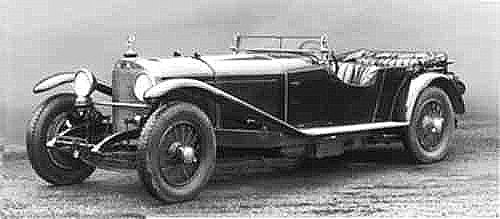

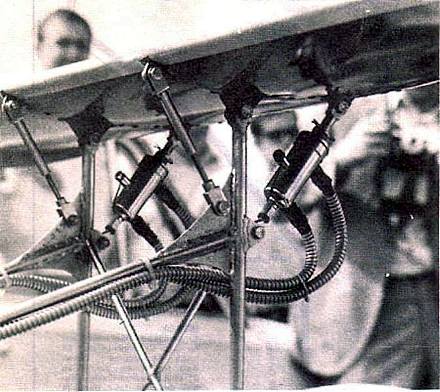

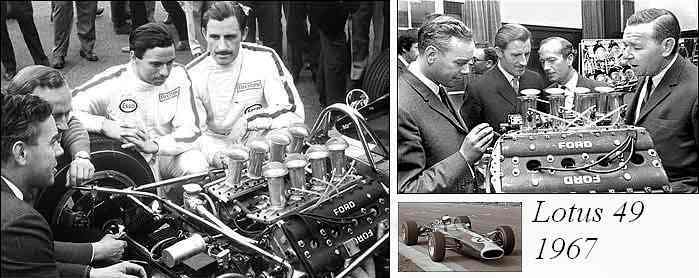

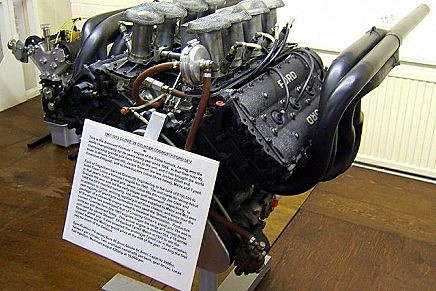

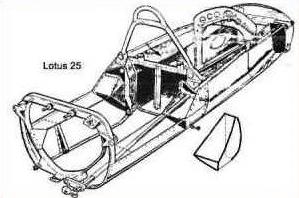

MOTORE PORTANTE

La prima F1 a motore

portante fu la Lotus 49, del 1967.

In pratica, il motore risultava

elemento strutturale capace di sostenere il resto della scocca, le

sospensioni e il cambio.

La soluzione, in realtà, fu provata già col

motore H16 BRM nella Lotus 43 del 1966 ma venne, effettivamente,

introdotta da Chapman con il modello 49.

Tuttavia, sorge un dubbio sul fatto che la Lotus 49 sia stata

realmente la prima vettura ad introdurre il concetto.

Secondo Forghieri,

infatti, la "sua" Ferrari 512 F1 del 1964/1965 introduceva quella

soluzione.

Infatti, secondo Forghieri il telaio (che non era tubolare ma

una semplice monoscocca composta da pannelli) ricopriva una semplice

funzione di rinforzo, mentre era effettivamente il motore l'elemento

portante.

Sul punto, poi, si introducono ulteriori complicazioni.

Ad

esempio, si scopre, tornando ancora più indietro, che il concetto di

motore che sostiene alcuni elementi è già presente

sulla Ferrari 158 F1

del 1964.

Quindi per certi aspetti "portante".

Probabilmente, la soluzione del problema consiste nella differenza tra motore completamente portante

e motore parzialmente sostenuto da un telaio.

Monza - La Ferrari 158 F1 di John Sutees prima della partenza della gara nel 1964

|

1964

- La nuova 158 debuttò nella seconda gara della stagione, il Gran

Premio d'Olanda, dove John Surtees conquistò

il secondo posto. Nel resto

della stagione, John Surtees conquistò due vittorie, il GP di Germania e

il GP d'Italia,

due secondi posti e un terzo posto che, nonostante

quattro ritiri, gli consentirono di vincere il mondiale piloti

con un solo punto di vantaggio su Graham

Hill.

Surtees Wins Grand Prix (1964)

1964 - Ferrari 158 F1

Telaio Monoscocca con pannelli in alluminio rivettati alla struttura tubolare

Sospensioni Ant. Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici

Sospensioni Post. Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, 2 puntoni, ammortizzatori coassiali

Gran Premio d'Italia 1964

1 John Surtees Ferrari 158 78 2:10:51.8 1 9

2 Bruce McLaren Cooper T73-Climax 78 + 1:06.0 5 6 - 3 Lorenzo Bandini Ferrari 158 77 + 1 giro

|

|

|

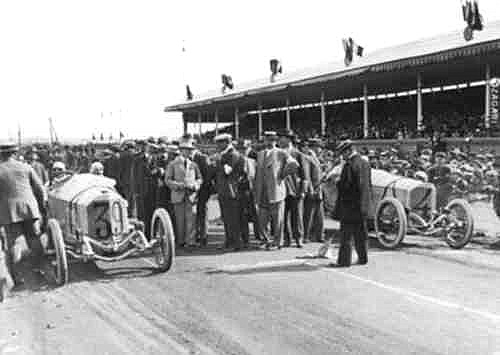

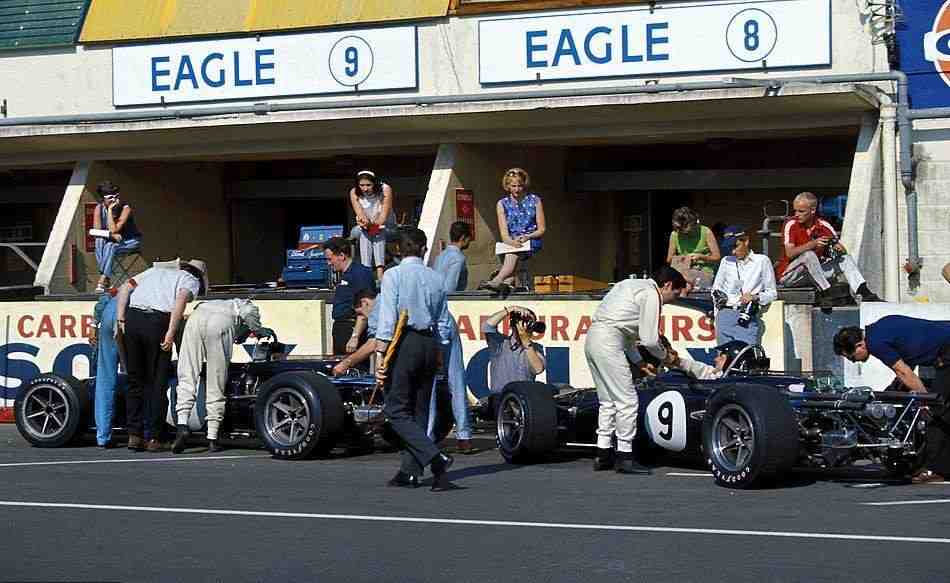

Le partenze erano con 4 macchine in prima fila, 3

in seconda fila, 4 in terza fila

e cosi fino al completamento della

griglia di partenza

BINOMI VINCENTI FORMULA 1

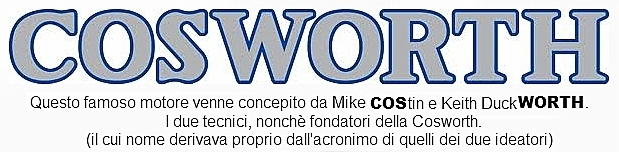

La

Ford finanziò il progetto con 100.000 sterline.

Per realizzare il DFV

si partì da un altro motore da corsa, l’FVA, anch’esso prodotto da Ford,

già impiegato in Formula 2

e a sua volta derivato dal motore della Ford

Cortina Lotus.

Mike

Costin e Keith Duckworth vennero chiamati in causa dai vertici Ford e

Lotus all’inizio del 1966 per lo sviluppo di un motore studiato

appositamente per correre in Formula 1. Una netta differenza con il

passato dove accadeva che la maggior parte

dei motori derivavano direttamente dalla serie.

Il loro compito era molto importante, perché sino a quel periodo i

costruttori di auto inglesi godevano di una certa supremazia nel campo

dello sviluppo telaistico e aerodinamico, mentre le case italiane, e

particolarmente la Ferrari, erano molto abili soprattutto nella

costruzione dei propulsori.

In un’epoca in cui le configurazioni aerodinamiche non erano esasperate come oggi, poter disporre di un motore potente

era basilare per poter lottare contro gli avversari, così lo scopo principale era quello

di riuscire almeno ad eguagliare la concorrenza.Il

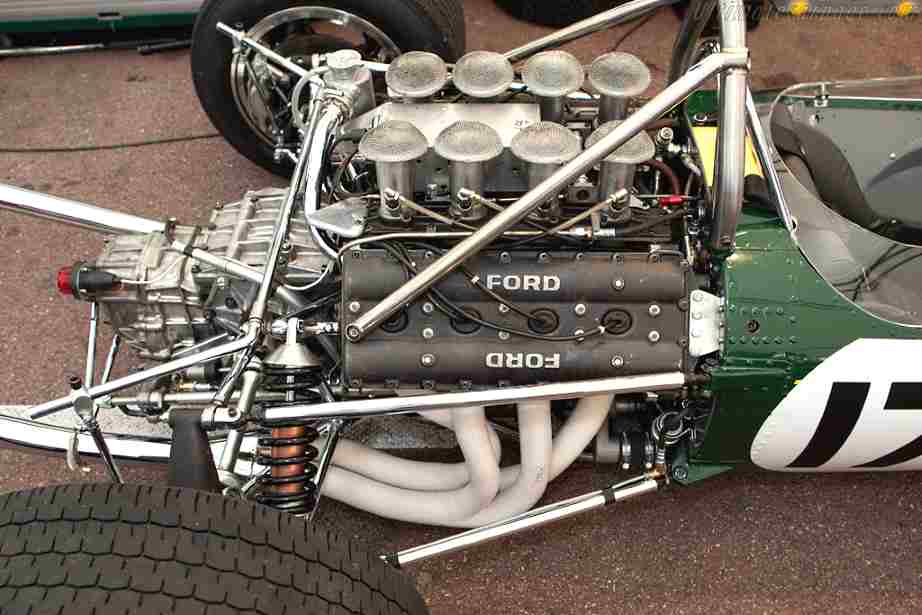

propulsore era costruito totalmente in lega leggera d’alluminio, mentre

il suo peso era di 163 kg.La distribuzione era a quattro valvole per

cilindro, che venivano comandate da quattro alberi a camme in testa e

azionati da una cascata di ingranaggi.

La potenza erogata nella prima versione del 1967 era di circa 400

cv a 9.000 giri/min, mentre nelle ultime versioni del 1982-1983,

si arrivò ad incrementarla di circa 100 cv.Il

propulsore era costruito totalmente in lega leggera d’alluminio, mentre

il suo peso era di 163 kg. La distribuzione era a quattro valvole per

cilindro, che venivano comandate da quattro alberi a camme in testa e

azionati da una cascata di ingranaggi.

La potenza erogata nella prima versione del 1967 era di circa 400

cv a 9.000 giri/min, mentre nelle ultime versioni del 1982-1983,

si arrivò ad incrementarla di circa 100 cv.

|

|

|

Nel

1967 la Lotus introdusse la Lotus 49, spinta dal Ford-Cosworth DFV V8,

motore che dominò la Formula 1 per i successivi 15 anni. Come il Repco,

il Cosworth era leggero e compatto ma era un autentico motore da corsa

con l’uso di 4 valvole per cilindro

e testate bialbero e garantiva molta più potenza. La Cosworth aveva

puntato ai 400 cavalli di potenza che il motore aveva addirittura

dimostrato di superare nelle prime prove. Il motore DFV era stato

progettato per essere portante

(una idea pionieristica la ebbe la Lancia con il modello D50). Questo

permise a Chapman di progettare una monoscocca che terminava subito

dopo il sedile del pilota mentre la Brabham usava una struttura tubolare

molto classica che sosteneva motore, la scatola del cambio e le

sospensioni posteriori. |

|

|

Il

primo pilota ad avere vinto una gara col DFV è stato Jim Clark con la

Lotus 49 nel 1967 (Gp d’Olanda),

mentre l’ultimo Michele Alboreto nel

1983 con la Tyrrell, ( Gp Usa-Est).

Nel

1967, anno della sua presentazione, la Lotus 49 esibiva la livrea

classica della Lotus: verde British con striscia gialla centrale.

Nei 16

mesi successivi la si poteva osservare fregiarsi di sponsor e dei nomi

dei piloti sopra lo schema base.

Graham

Hill è stato il primo a vincere il mondiale col DFV, nel

’68 sempre con la Lotus, mentre Keke Rosberg

con la Williams,

è stato l’ultimo ad ottenere il mondiale con questo motore nel 1982.

La fine del millennio ha portato con sé una

serie di lutti. Dopo la triste notizia della morte

di John Cooper alla vigilia

di Natale, mercoledì 26/2000 è morto Walter Hayes all'età di 76 anni

|

|

Inventore del motore Cosworth DFV (Double

Four Valve)), Walter Hayes aveva dato alla luce il motore che avrebbe ottenuto

il più grande numero di vittorie di tutta la storia della Formula 1.

Walter Hayes era entrato alla Ford nel 1962, e

presto si è ritrovato ai comandi di grandi progetti sportivi per la compagnia

americana, negli anni '60 e '70. La sua carriera lo ha portato fino alla

vice-presidenza della Ford Europe, e Walter Hayes è così diventato un'autorità

nel suo campo.

|

Si era ritirato dal suo impiego a metà degli anni '80, lasciando

dietro di lui il ricordo di un uomo dalle decisioni sagge ed efficienti. Rimarrà

nelle memorie come colui che ha incoraggiato il finanziamento e la produzione

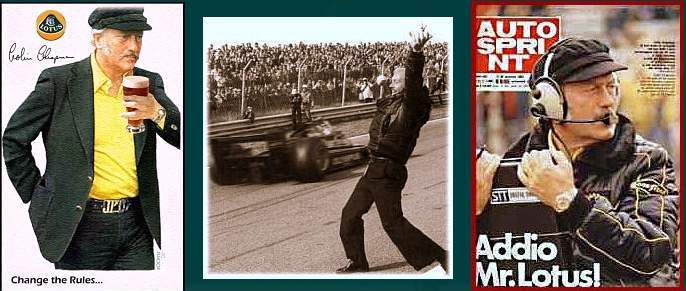

del motore più premiato della F1, il famoso Cosworth DFV. Il successo del DFV non è affatto dovuto al

caso. La sua nascita viene dalla congiunzione, negli anni '60, di talenti fuori

norma nella storia degli sport automobilistici. Il celeberrimo Colin Chapman è all'origine del

progetto. Un pò stanco e scoraggiato di veder sempre vincere i potentissimi

motori Ferrari e BRM, il geniale direttore della Lotus ha chiesto agli ingegneri

Costin e Duckworth di preparare il progetto di un nuovo motore, che doveva

essere potente e compatto. Colin è andato a trovare i costruttori desiderosi di

essere coinvolti in questa avventura. Ed è stato Walter Hayes ad accogliere la

sua proposta, e a decidere di finanziarla. |

Il blocco,

progettato inizialmente da Kevin Duckworth e Mike Costin, ha riportato la sua

prima vittoria nella F1 a Zandvoort, facendo così uno straordinario debutto con

Jim Clark al volante, nel Gran Premio dei Paesi Bassi del 1967. Il DFV ha

ottenuto così tutte le pole positions della stagione 1967, grazie a Jim Clark e

a Graham Hill. In seguito il nuovo Cosworth ha collezionato i più grandi titoli,

permettendo ai piloti che lo guidavano di salire sul podio per ben 155 volte.

L'ultima vittoria risale al 5 giugno del 1983, sulla Tyrrell di Michele

Alboreto, ma ancora oggi il DFV è il motore più premiato della F1, davanti alla

Ferrari ed alla Renault, che hanno ottenuto rispettivamente 135 e 95 vittorie.

|

|

|

BINOMI VINCENTI FORMULA 1

Enzo Ferrari - Alberto Ascari

|

| La

stagione 1952, è una stagione di rilevo anzitutto dal punto di vista,

per così dire politico, infatti la federazione che gestisce la formula

uno emette un rigoroso regolamento che prevede delle notevoli

limitazioni tecniche per le vetture iscritte al mondiale. La Ferrari si

presenta con il modello 500, progettato, ancora una volta, dall'ingegner

Lampredi; è una vettura innovativa, estremamente competitiva ed

affidabile, indubbiamente la più accreditata al titolo. Si parte,

nuovamente da Berna, in occassione del primo Gp mancano all'appello i

due grandi del momento: Fangio è in attessa di un'adeguata offerta da

un'altra scuderia, a seguito del ritiro dalle corse dell'Alfa Romeo;

mentre Ascari si accinge a partecipare alla cinquecento miglia di

Indianapolis; la presenza della Ferrari negli Stati Uniti ha più che

altro uno scopo promozionale, infatti la Ferrari comincia a produrre

auto sportive stradali, e il popolo americano rappresenta un ottimo

target di vendita. Dal punto di vista sportivo è dunque, quasi,

irrilevante la gara americana che si conclude infatti con il ritiro di

Ascari dopo un inizio decisamente poco brillante. Intanto a brillare è

l'altra Ferrari quella guidata da Taruffi che a Berna stravince. Al

rientro di Ascari le cose si rivelano essere davvero molto semplici,

Ascari è uno dei migliori piloti in circolazione, la vettura è di gran

lunga superiore a tutte le altre.... la vittoria sembra essere la più

facile copnseguenza di tutto ciò; infatti sarà così il modello 500

comincia a collezzionare vittorie a ripetizione e senza alcuna

difficolta. C'era solo un uomo davvero in grado di tener testa ad una

furia come Ascari, si tratta del campione del mondo Juan Manuel Fangio;

l'argentino purtroppo sarà coinvolto in un spaventoso incidente

stradale, che fortunatamente non metterà fine alla sua carriera ma che

sicuramente renderà impossibile la sua presenza nella stagione corrente.

Per la Ferrari e per Ascari è davvero tutto molto semplice, vincono

anche con una gara d'anticipo e partecipano a Monza con la certezza del

titolo..... sembra più una parata che una gara. Nel 1952, così la

Ferrari vince per la prima volta un titolo mondia... lo fa alla sua

maniera, in grande stile, vincendo, con Ascari sei gare su otto... è

solo l'inizio di una meravigliosa favola!!!

|

|

|

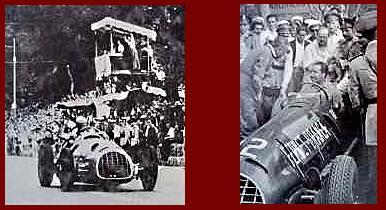

1952 - Ascari Ferrari 500 F2 Modena

|

1951 Alberto Ascari -Monza

|

|

|

| 1953 13 settembre GP Italia |

1953 GP Belgio |

|

| La stagione 1953 comincia con un nuovo gran premio, si corre infatti

a Buonos Aires il Gran Premio d'Argentia, per la prima volta in

assoluto, quasi tutte le scuderie si apprestano a correre su un circuito

oltre oceano. L'appuntamento è a Gennaio, in Argentina è piena estate,

il pubblico sudamericano accoglie l'evento con notevole entusiasmo,

giungono in massa da tutta la nazione per ammirare i loro beniamini

Fangio e Gonzalez. La Ferrari affida le sue quattro vettura a Nino

Farina, Villoresi, Hawthorn (neo acquisto) ed al campione del mondo in

carica Alberto Ascari. L'ex campione del mondo argentino Fangio ed il

suo connazionale Gonzalez hanno invece trovato posto presso una scuderia

emergente, si tratta della Maserati. Al via, come da copione, Alberto

Ascari crea il vuoto, la sua Ferrari 500 è indubbiamente l'auto più

competitiva in assoluto, seppure abbia subito delle sostanziali

modifiche, il telaio è rimasto pressoché invariato. Il passo che impone

Ascari alla gara è impressionate nessuno riesce a contenere l'asso

italiano; agonisticamente si tratta dunque dell'ennesima cavalcata

solitaria Ferrari, ma purtroppo il primo Gp d'Argentina non è solo

questo: Il calore del pubblico, come evidenziato precedentemente, è

molto intenso, le norme di sicurezza del circuito sono pressoché

inesistenti, ecco dunque che al trentaduesimo giro la tragedia si

compie: Farina nell'intento di schivare un bambino che attraversa la

pista finisce sul pubblico assiepato sul tracciato, il bilancio è

pesantissimo: innumerevoli feriti ed una dozzina di morti... nonostante

ciò la gara continua indisturbata. Al traguardo il primo è Ascari

seguito da Villoresi. In Olanda e Belgio è ancora Ascari a dominare

sbaragliando decisamente la concorrenza.... in Francia invece è ancora

una Ferrari a vincere ma al volante, stavolta, non c'è l'asso italiano,

bensì l'ultimo arrivato la nuova promessa della formula uno, l'inglese

Mike Hawthorn. Il gran premio dapprima sembra aver preso la solita e

consueta "piega", ma a circa trenta giri al termine Fangio e Hawthorn

hanno la meglio su Ascari, i due proseguono, sino al traguardo dando

vita ad uno spettacolare duello: l'inglese sembra essere più veloce ma

l'esperienza di Fangio lo ostacola nettamente, il sorpasso sembra non

essere possibile, ma a qualche giro dalla fine Hawthorn si accorge che

l'argentino non usa mai la prima marcia per affrontare le curve più

lente, è evidente che la sua Maserati abbia un problema meccanico,

Hawthorn sfrutta a suo favore questo fattore tirando le curve più che

può e costringendo Fangio a frenare al limite, ovviamente nell'uscita di

curva il pilota Ferrari, a differenza, del pilota Maserati può

ingranare tranquillamente la prima marcia ed usufruire di un uscita

molto più veloce.... il sorpasso è fatto. Per la prima volta a vincere

un Gran Premio è un pilota inglese. In Inghilterra e in Svizzera vince

ancora Ascari che si aggiudica con due Gran Premi d'anticipo sulla fine

della stagione il secondo tiotolo mondiale: La Ferrari è così, accanto

all'Alfa Romeo la scuderia con il maggior numero di mondiali vinti... e

Ascari è il primo pilota della storia ad aver vinto due titoli!! I due

Gran premi finali si svolgono in Germania ed in Italia, il primo se lo

aggiudicherà Farina (sarà la sua ultima vittoria in carriera), mentre il

secondo, sarà vinto da Fangio, complice un incidente che toglie di

mezzo tutte e quattro le vetture del cavallino. La stagione è ormai

conclusa, il binomio Ferrari-Ascari sembra imbattibile e consolidato, ma

così non è....... Si affacciano sulla Formula uno altre grandi case

costruttrici: la Mercedes, l'Alfa Romeo (pensa ad un ritorno in grande

stile) e la Lancia, quest'ultima diretta da un audace Gianni Lancia. Da

subito le preoccupazioni di Ferrari riguardano, proprio la Lancia,

l'azienda italiana infatti oltre a disporre di personale altamente

qualificato può contare su un oneroso budget..... che spende, volentieri

per accaparrassi il miglior pilota in circolazione: il campione del

Mondo Alberto Ascari. Alberto fa presente a Ferrari l'offerta ricevuta

ed ammette esplicitamente di voler mantenere il suo posto in scuderia in

cambio di un piccolo ritocco contrattuale, ma il Drake è inamovibile...

dopo ore, giorni.. mesi di trattative a Dicembre..... Ascari parla per

l'ultima volta con Ferrari: esce dall'ufficio dell'ingegnere saluta i

compagni e scoppia in lacrime; dopo due giorni è ufficiale: Ascari è il

primo pilota Lancia. Si scioglie così l'invincibile binomio che aveva

dominato nettamente la formula uno in quegli anni.... Alberto Ascari non

salirà mai più su una vettura del cavallino. |

|

|

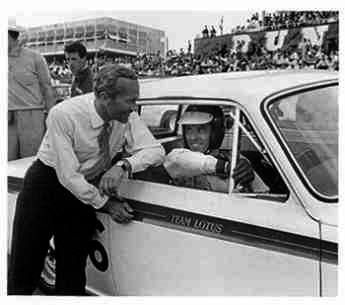

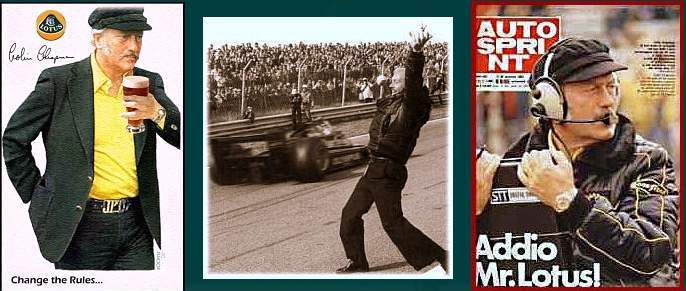

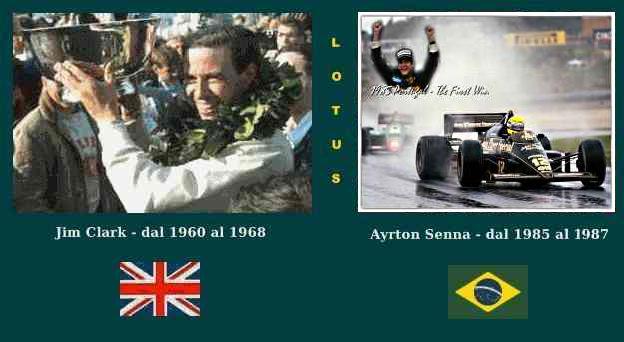

BINOMI VINCENTI FORMULA 1

Colin Chapman - Jim Clark

|

Anthony

Bruce Colin Chapman nasce a Richmond il 19 maggio 1928, si laurea in

ingegneria, diventa pilota della RAF per poi passare alla Vauxhall: in

questo periodo, il giovanissimo Chapman matura l'idea di voler creare

una propria vettura. Sogno che realizza nel '48 sulla base di una

vecchia Austin Seven: la vettura si chiama Lotus Mark 1. A questo

modello ne seguiranno altri con i quali lo stesso Chapman partecipa a

gare di club, finché, nel '54, viene creato il Racing Team Lotus: la

squadra che da lì a poco comincerà a imporsi nell'agone internazionale.

Sbocco naturale per un geniaccio della meccanica quale era Colin Chapman

è ovviamente la F.1, e il debutto nella categoria regina delle corse

avviene nel GP di Montecarlo del 1958 con una evoluzione della Lotus 12:

i piloti sono Graham Hill e Cliff Allison, ma è il 1960 l'anno del

salto di qualità per la scuderia britannica per due ragioni: le prime

due vittorie iridate con Moss a Montecarlo e Riverside, e l'arrivo in

squadra di Jim Clark, il profeta che farà diventare grande la Lotus.

|

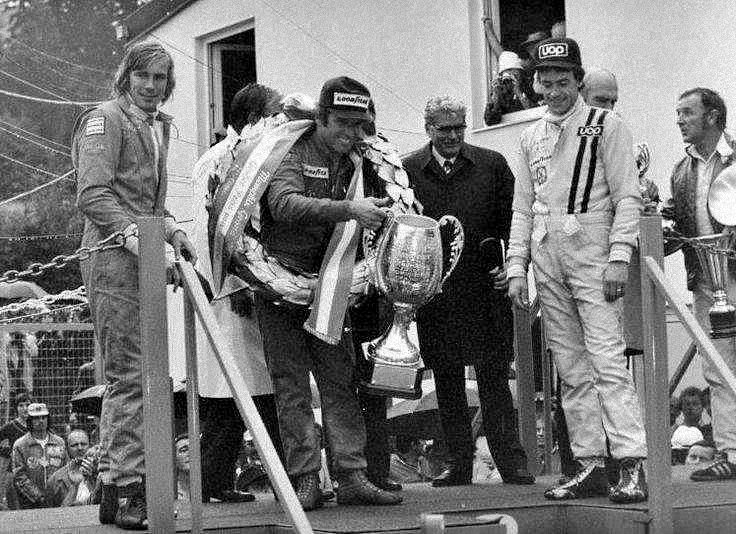

| Clark taglia vittoriosamente il traguardo del GP di Francia 1965 |

|

Ancora grande lotta nel campionato del 1965. A Hill e Surtees si

aggiunge l’altro scozzese Jackie Stewart.

Clark regola gli avversari con

un’impressionate strisciata iniziale di 6 vittorie (5 consecutive) e la

debacle tecnica degli ultimi

tre Gran Premi non gli impedisce di

vincere il

secondo titolo mondiale. |

|

Sempre nel ’65 Chapman lo riporta ad Indianapolis e questa volta

vincono alla grande conducendo praticamente per tutta la corsa.

Il 1966 trova la Lotus impreparata all’introduzione dei nuovi motori

da 3000 cc e la stagione diviene un calvario. Nelle tre gare in cui

non

si ritira (6), Clark è 4°(Gran Bretagna), 3° (Olanda) e vince in U.S.A.

Il Mondiale va all’australiano Jack Brabham.

L’anno successivo inizia con i migliori auspici, Clark vince subito

in Sud Africa e la stagione si presenta in discesa.

Ma il destino ha

deciso diversamente. Poche settimane dopo Jim Clark muore in un

incidente, mai completamente chiarito, schiantandosi contro un albero in

una gara di Formula 2 sul circuito di Hockenheim.

A 32 anni aveva vinto con tutte le auto con cui si era cimentato. In

Formula 1 si aggiudicò 25 Gran Premi dei 72 disputati, ottenendo 33

pole position e 28 giri veloci in gara. Tutto ciò in un periodo in cui

il pilota faceva ancora la differenza.

|

|

|

|

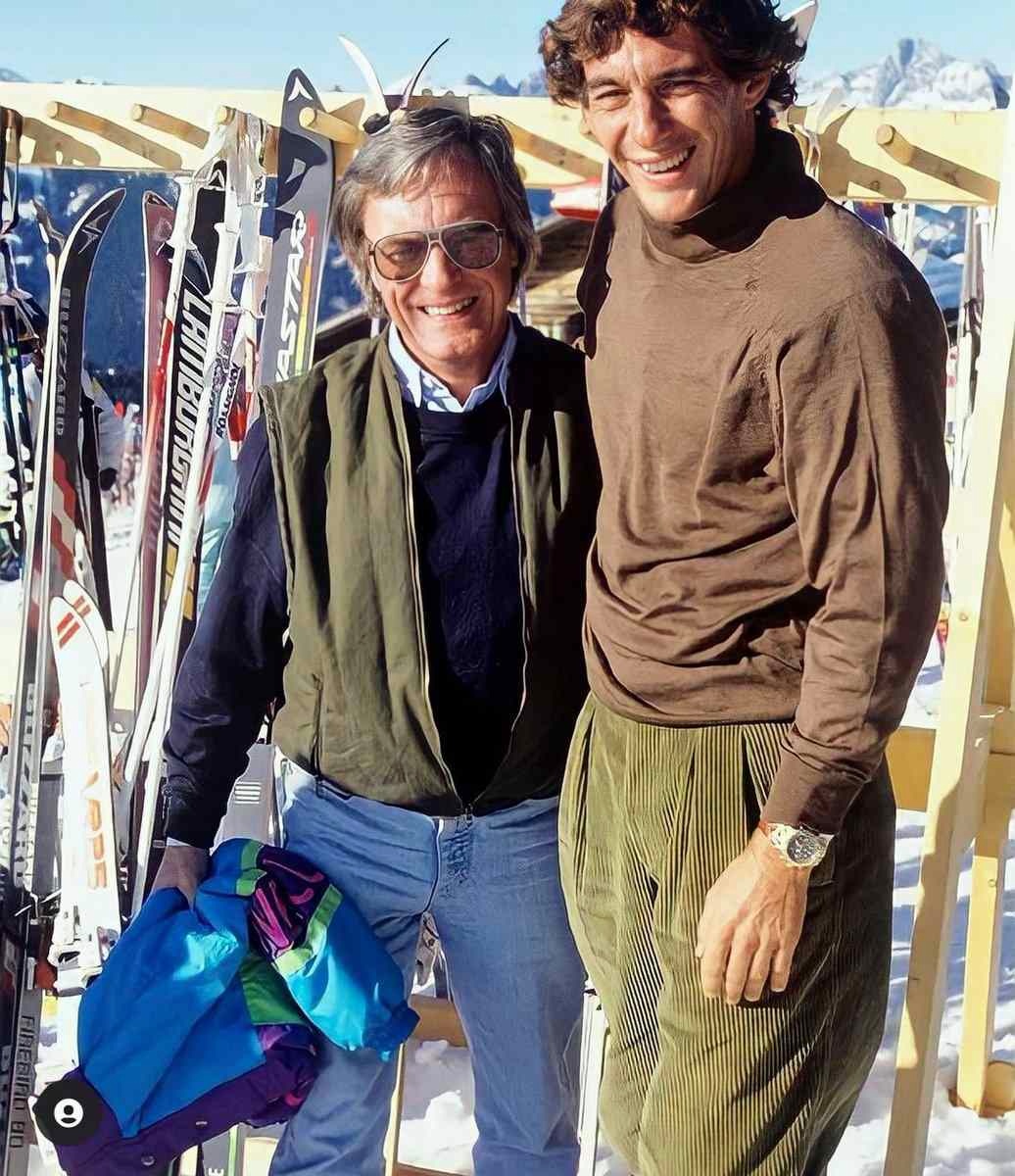

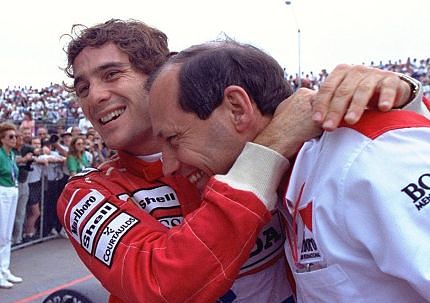

BINONI VINCENTI FORMULA 1

Ayrton Senna - Ron Dennis

Ron Dennis:

Ayrton Senna era un pilota straordinario.

La sua abilità,

astuzia, sottigliezza e il suo coraggio erano di una grandezza tale che

egli ha segnato questa generazione di piloti.

[Quando andò alla Williams] Era

come se venisse ceduto in prestito temporaneo. Era quello che sentivo,

era quello che sentiva anche lui.

Non ci furono accordi formali, ma lui

sarebbe tornato. Non era una cosa impossibile. Per noi era meglio

ricostruire il team.

Per lui era meglio che andasse via, che

continuasse a vincere e che tornasse cambiato come persona. Penso che

sarebbe rimasto a lungo

in F1 e quando, alla fine, si sarebbe ritirato,

lo avrebbe fatto su una McLaren. Di questo sono assolutamente certo.

Entrambi

[Senna e Prost] volevano vincere, entrambi sapevano che la nostra

filosofia era fornire a ciascun pilota lo stesso equipaggiamento

e che

volevamo avere due prime donne. La competizione all’interno del

team era fantastica per il team stesso.

Naturalmente le loro

personalità erano molto diverse e, inevitabilmente, questo

portò a qualche attrito occasionale.

|

Non

sono una persona particolarmente emotiva, ma questi ragazzi [Senna e

Prost] hanno dato tutto. Davano sempre il cento per cento in pista e

anche ai box. Questo dà l’idea delle loro

personalità, e quando due persone ragionano, due persone che mi

piacevano molto e delle quali mi preoccupavo molto, questo non

può che provocarti emozioni.

Ci

furono periodi molto difficili nella sua carriera in F1, periodi con i

quali lottò, che non avevano nulla a che fare con la

competitività o con la mancanza di competitività, ma

piuttosto con la politica dei Gran Premi.

Ad un certo punto aveva deciso di ritirarsi. Non gli ho mai detto di non farlo. Ne parlammo

insieme, discutemmo delle alternative e alla fine la sua passione per

le corse ebbe la meglio sugli aspetti che non gli piacevano in questo

sport. Solo una cosa disprezzò sempre: la politica.

|

|

|

BINOMI VINCENTI FORMULA 1

JEAN TODT - MICHAEL SCHUMACHER

|

Michael Schumacher (Hürth,

3 gennaio 1969) è un ex pilota automobilistico tedesco,

il più vincente campione della Formula 1 e in generale uno dei

più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Ha

conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton (1994 e

1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001,

2002, 2003, 2004).

Schumacher detiene la gran parte dei

record della Formula 1, avendo conseguito, oltre ai titoli iridati,

anche il maggior numero di Gran Premi vinti, di Pole position, di Giri

Veloci in gara, di Hat Trick (pole position, vittoria e giro

più veloce nella stessa gara). Dotato anche di grandi doti da

collaudatore in grado di far crescere le proprie vetture, Schumacher

è stato anche il primo tedesco a divenire campione del mondo di

Formula 1 ed è stato l'icona più popolare nella Formula 1

fino al 2006, secondo un sondaggio effettuato dalla FIA.

|

|

Jean Todt:

"Quando sono arrivato in Ferrari, nel 1993," ha spiegato Todt, "ho

iniziato a portare avanti un progetto che aveva molteplici scopi:

riunire a Maranello tutte le attività legate alla Formula 1;

creare strutture all’avanguardia; cercare persone di

eccellenza per tutti i ruoli; reperire le risorse economiche necessarie

per raggiungere i nostri obiettivi e scegliere partner tecnici di

valore assoluto.

C'è poi un ingrediente che nessun manager

di successo può creare senza il contributo di tutti : lo

spirito di squadra.

Credo che il mio compito principale sia proprio

quello di indirizzare le energie di tutti nella stessa direzione

perché una barca a vela in balia di venti contrastanti

è destinata a restare ferma, se non a tornare indietro."

|

|

|

|

|

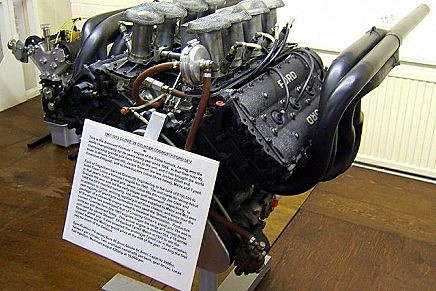

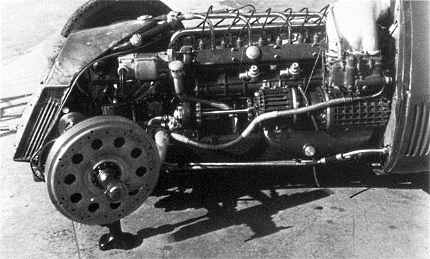

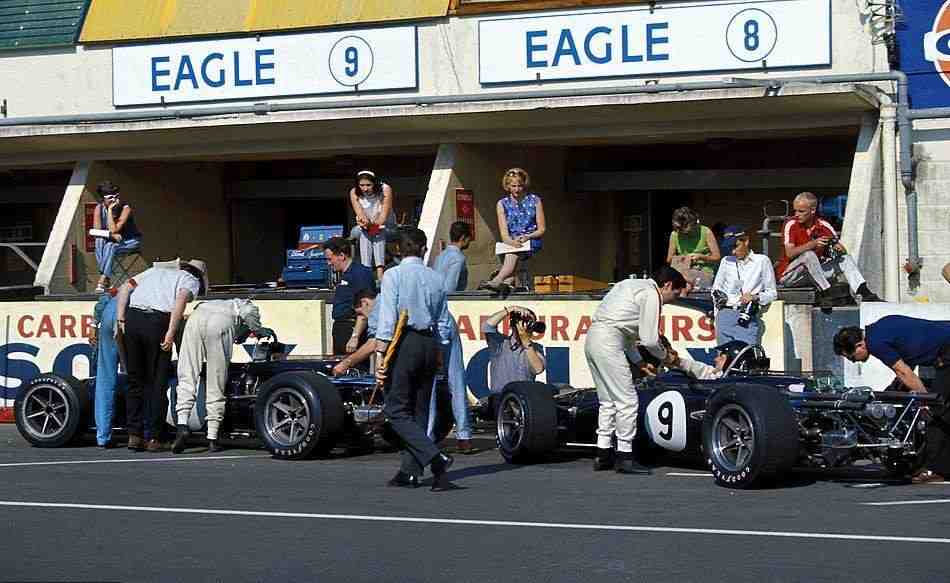

Il Gran Premio degli Stati Uniti 1966 fu una gara di Formula 1, disputatasi il 2 ottobre 1966 sul Circuito di Watkins Glen.

Fu l'ottava prova del mondiale 1966 e vide la vittoria di Jim Clark su Lotus-BRM, seguito da Jochen Rindt e da John Surtees.

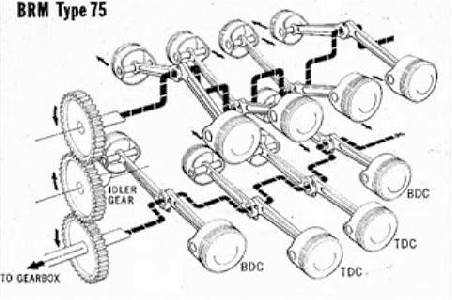

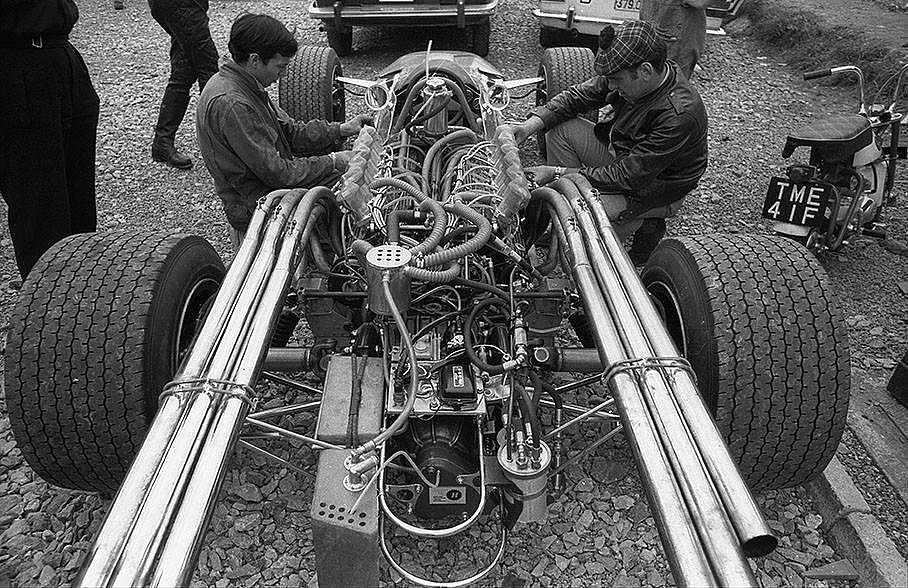

Fu

l'unico successo per il pesante motore 16 cilindri BRM che verrà

abbandonato sia dalla Lotus che dalla BRM l'anno successivo.

Questo motore potrebbe venire considerato come originato

dalla disposizione a tandem di due motori, un motore superiore

ed uno

inferiore, a cilindri contrapposti o del tipo boxer.

I due motori mantengono ognuno il proprio albero motore e

questi due alberi sono uniti ad un ulteriore sistema che permette di

trasferire

la potenza generata alla vettura o, nel caso di impiego in aviazione, al velivolo.

|

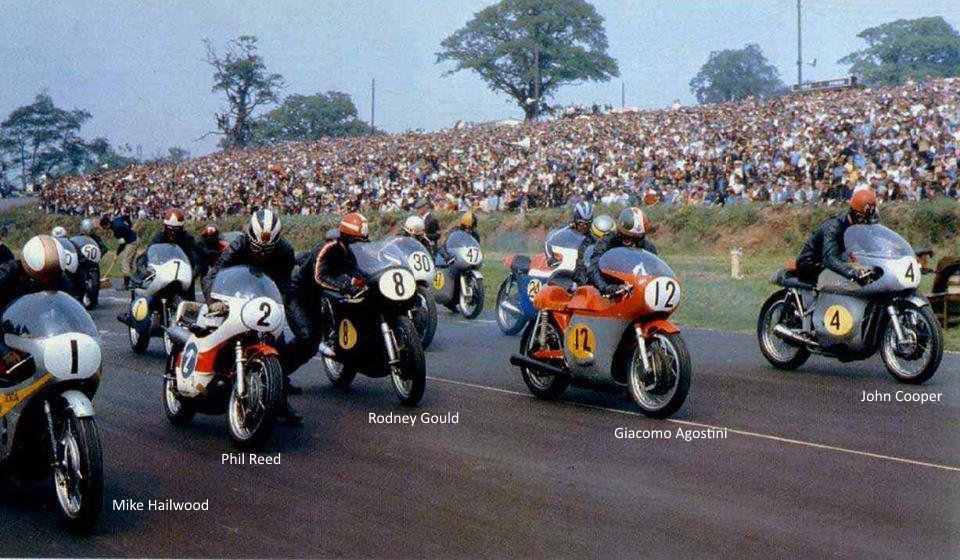

MV Agusta Motor S.p.A., nata come

Meccanica Verghera Agusta, è un'azienda italiana che ha prodotto in

proprio motociclette commerciali e da competizione dal 1945 al 1977.

Nata

come Società Anonima nel 1945 diventa nel 1952 Società a

responsabilità limitata per poi nello stesso anno assumere

la denominazione definitiva di Società per azioni.

Il marchio fu acquisito, nel 1992, dalla Cagiva di Schiranna

(frazione di Varese); nell'agosto del 2008 è passato al gruppo Harley-Davidson che a sua volta, nell'agosto 2010,

l'ha ceduto nuovamente allo stesso Claudio Castiglioni, ex proprietario del marchio Cagiva.

Il

suo nome è particolarmente legato alle competizioni

motociclistiche: in quelle del motomondiale si è aggiudicata dal

1952 al 1974 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori), cosa che

ne fa la casa motociclistica europea più vincente di ogni epoca. |

|