La grandezza di un pilota è misurata anche dal livello dei suoi avversari.

Alcuni piloti nel corso della loro lunga carriera hanno gareggiato contro alcuni tra i

piu' grandi campioni

di tutti i tempi e, assieme a loro, hanno scritto le pagine

più belle e incredibili della storia delle competizioni.

E' importante

sottolineare che molti piloti si sono confrontati con generazioni di piloti diverse

e su mezzi diversi: nei lunghi anni di attività hanno "battagliato"

con campioni al termine o agli inizi

della carriera, e con altri che hanno

vissuto con loro l'intero periodo agonistico.

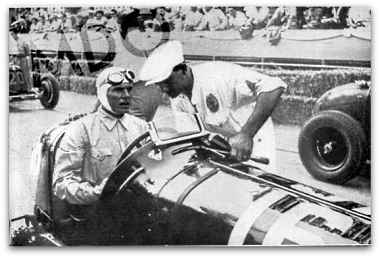

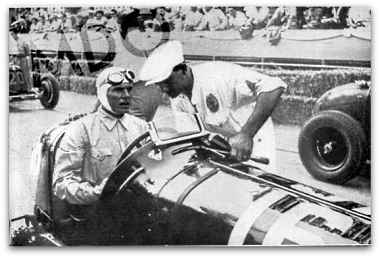

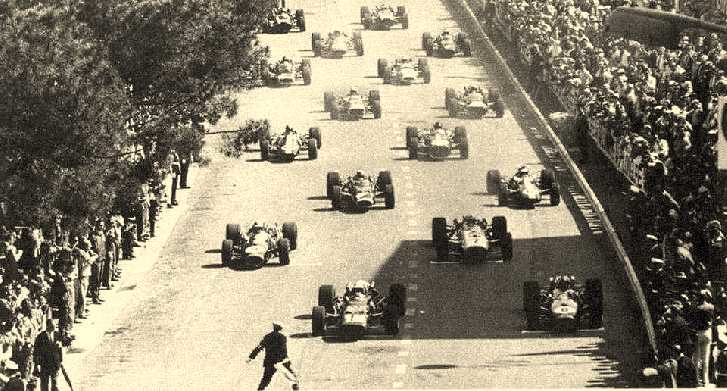

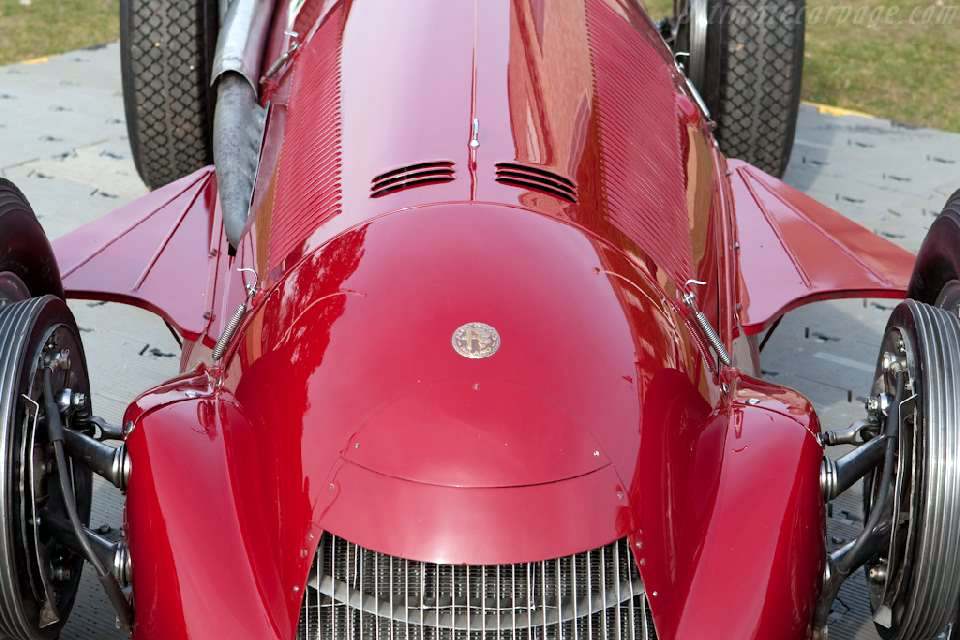

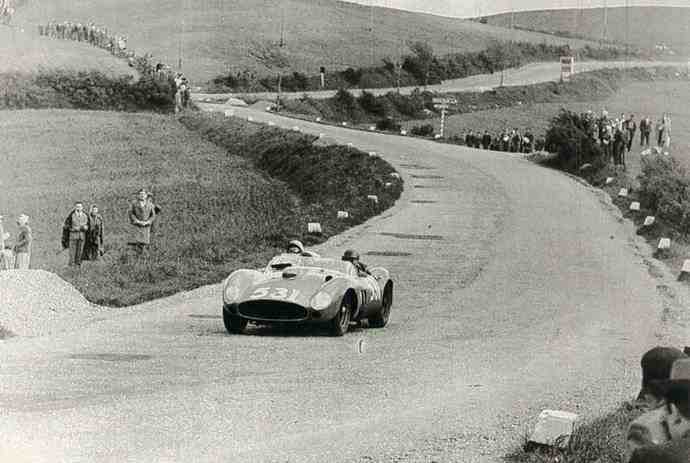

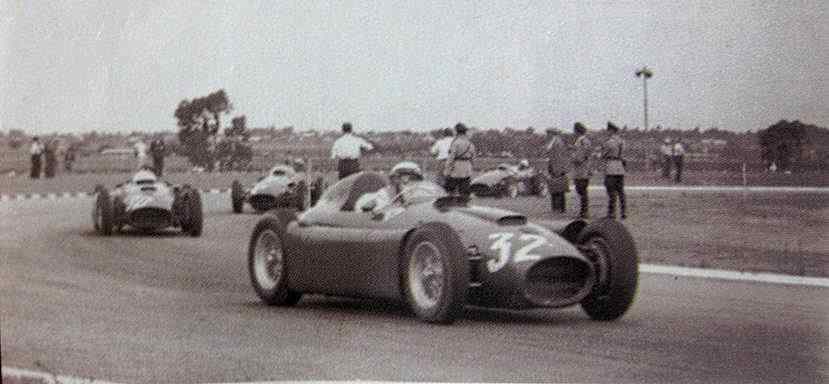

GP

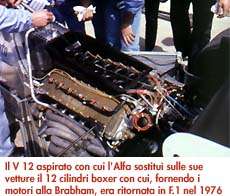

San Remo 1937: Achille Varzi alla partenza

su

Maserati 4CM

|

|

|

|

|

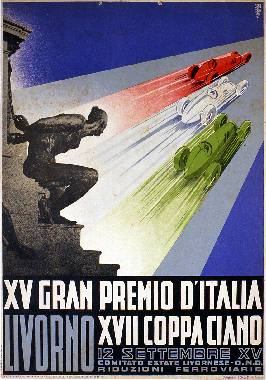

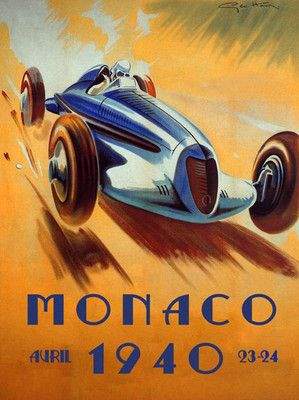

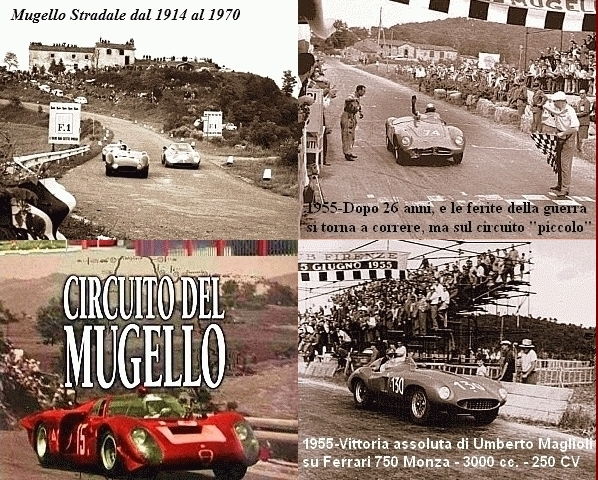

1937: Il primo Circuito di San Remo vede vincitore Achille Varzi su Maserati

|

STORIE DALLA

STORIA

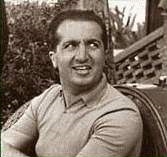

26 maggio il giorno nero degli Ascari

Padre e figlio, due grandi campioni, stessa età, morti nello stesso giorno a trenta anni di differenza

Antonio Ascari aveva solo 36 anni quando perde la vita sul tracciato

di Montlery, mentre era al comando della gara, il Gran Premio di

Francia,

il più importante della stagione. La prima affermazione arrivò

nel GP d’Italia del 1924, vinse anche nel 1925 a Spa

ed era considerato

uno dei più forti piloti della sua epoca.

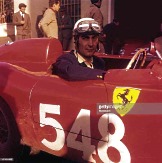

Alberto Ascari nasce nel 1918, in luglio, il 26 maggio del 1955 ha 36

anni, come suo padre Antonio, è cinque volte campione d’Italia,

due del

Mondo e ha già corso al volante di Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e

Lancia. Ha vinto anche numerosi trofei,

tra cui la Coppa Trofeo Nuvolari

della Mille Miglia del 1954, la Coppa vinta al Nurburgring il 29 luglio

1951 su Ferrari 375 F1

e la Coppa conquistata a Silverstone il 20

agosto 1949 su Ferrari 125 F1.

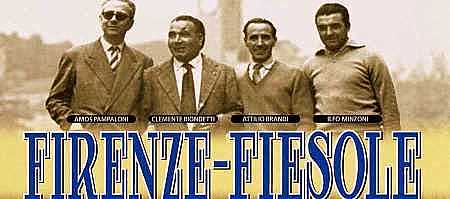

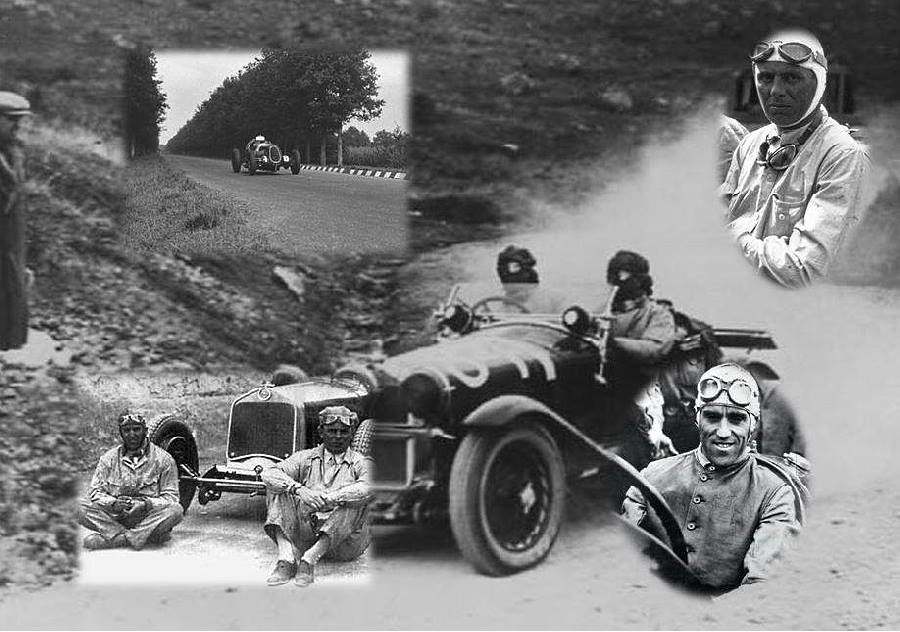

La rivalità tra Tazio Nuvolari e Achille Varzi

Nuvolari e Varzi. Centinaia di episodi sono

stati scritti e narrati per raccontare le gesta

di questi due amici-rivali dell'automobilismo ante guerra .

Migliaia di persone si sono letteralmente

spellate le mani per applaudirli al loro passaggio in corsa.

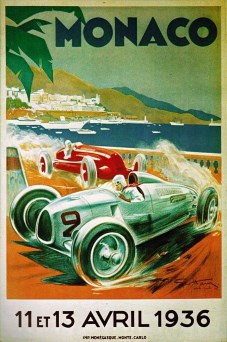

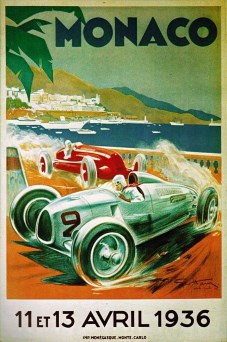

La rivalità tra i due ha il suo apice nel 1933, a Monaco. Per tutto il Gran Premio Nuvolari, su Alfa Romeo, e Varzi,

su Bugatti, si alternano alla testa della corsa. I due percorrono

addirittura fianco a fianco l’intero penultimo giro finché,

nell’ultima tornata, Achille riesce finalmente a prevalere.

|

|

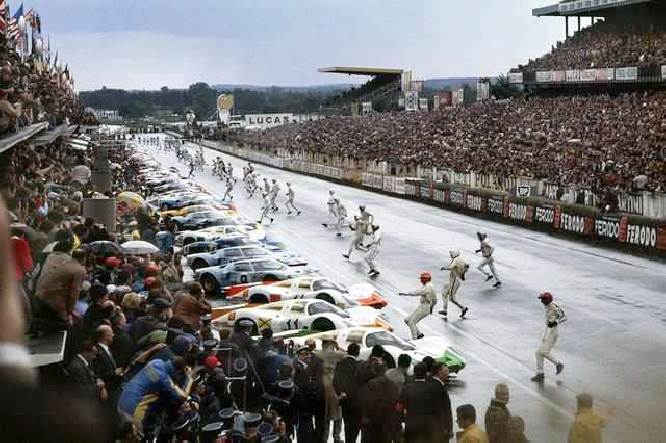

| Il 29 giugno 1936 la «Gazzetta» organizza il circuito di

Milano. Cinquantamila persone, giunte da ogni parte con i «treni

popolari», affollano il parco milanese, dove è stata tracciata una

spettacolare pista. Nuvolari è al volante della fedele Alfa Romeo, Varzi

guida una tedesca Auto Union. Alla partenza (foto) Varzi balza al

comando della corsa, ma alla fine vincono il coraggio e l'irruenza

tradizionali del mantovano. Nuvolari ha già 43 anni e i polmoni minati

dai gas di scarico che è costretto a respirare. E un crudele destino

attende «Nivola»: i suoi figli Alberto e Giorgio moriranno di malattia a

soli 18 anni di età. |

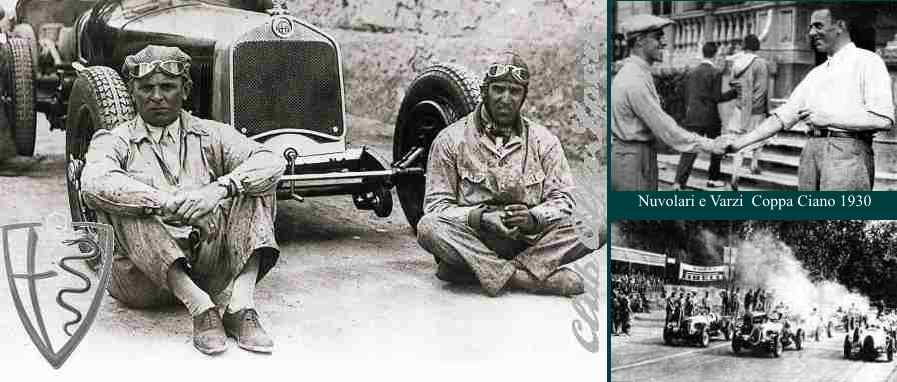

La convivenza dei piloti nei team

La storia insegna che Jean Todt decise una Dakar

con una monetina. è il sogno di tutti i direttori sportivi

quello di avere il controllo totale del team decidendone bello e

cattivo tempo. Tuttavia, se in squadra vi sono due grandi campioni,

allora non esistono più gli ordini di squadra, e se ci sono,

o i driver, generalmente per calcolo, scelgono di obbedire, oppure

potranno ignorarli, in virtù del proprio talento.

Lo dimostra la storia. Per primo, pensiamo al periodo in cui nell'Alfa convivevano Nuvolari e

Caracciola. La casa italiana, desiderosa di premiare Caracciola per la

sua disciplina e per mostrare al mondo che l'Alfa poteva vincere

indipendentemente da Nuvolari, decise che doveva essere il fuoriclasse

tedesco ad aggiudicarsi il gp di Monza del '32. Ma il mantovano volante

se ne infischiò dell'ordine di squadra.

Di recente abbiamo avuto la vicenda Alonso-Hamilton con due Paesi,

Spagna e Inghilterra, pronti a schierarsi dalla parte dei rispettivi

campioni. In pochi sanno che quella storia ebbe tra le varie

antesignane di lusso, la grande rivalità tra Moll e Varzi,

guardacaso due piloti opposti tra loro, come lo erano lo spagnolo e

l'inglese che hanno coabitato in McLaren nel 2007. L'uno, Guy Moll veloce e spregiudicato. La cui assenza di limite

derivava dall'immensa bravura. L'altro, Varzi, uno stilista dalla guida

pulita.

Moll contro Varzi, ossia Francia (Moll era algerino, all'epoca colonia

francese) contro Italia. Luogo della contesa: la squadra Alfa con

direttore sportivo un certo E. Ferrari. Anno, 1934. è noto che la polemica esplose feroce a seguito del Gp di

Tripoli di quell'anno, quando Moll accusò Varzi di

scorrettezza: da lì una polemica che ebbe protagonisti i

giornali specializzati di Francia e Italia. Ferrari ebbe la

possibilità di intervenire sulla polemica punendo Moll ed

estromettendolo da diverse corse. Ma la situazione era più

subita che gestita e la cosa non fu poi un male, se pensiamo ai duelli

entusiasmanti che ne vennero fuori.

Un'altra storia che val la pena di ricordare è quella di

Fangio e della Ferrari. Il Maestro arrivò a Maranello (nel

'56) pretendendo, e ottenendo, lo status assoluto di prima guida.

Ciò gli fu concesso da Ferrari controvoglia e unicamente

perchè il campione argentino gli serviva per tornare a

vincere. Il resto del team fu quindi messo al servizio di Fangio. Ma

Collins, che a Monza lasciò l'auto all'argentino non fu

forzato da nessuno a far quel che fece. Lo decise Lui. Gli inglesi

dicono lo fece per cavalleria. Vero, ma verso chi? Verso Fangio? Forse,

ma era più che altro deferenza. Probabilmente, il vero gesto

di rispetto fu verso Ferrari. Eh sì, perchè se

Fangio non fosse uscito vincente da quel mondiale si sarebbe scritto

che la Ferrari non era stata all'altezza del grande campione. Ci fu

anche un calcolo di Collins? Sapeva che Ferrari, dopo quel gesto

sarebbe stato legato da una sorta di "debito" nei suoi confronti?

Forse, ma non lo credo. Fu vera cavalleria, ma più che verso

Fangio, verso Ferrari. Ma fu anche deferenza, probabilmente verso

entrambi i citati. Tutto questo per dire che più che

l'ordine possono la personalità e il carisma. E se dietro al

volante della Ferrari non ci fosse stato un professionista britannico

col senso dell'onore, ma un pilota con personalità di fuoco,

questi non si sarebbe fermato cedendo l'auto al rivale. E altrettanto,

se dall'altra parte non ci fossero stati la personalità e il

carisma di Ferrari e Fangio .. penso che Collins non avrebbe ceduto il

mezzo, forse nemmeno sotto minaccia.

La legittima aspirazione di due grandi piloti,in coabitazione in un

team, di vincere è stata limitata solo dal senso dell'onore,

dal rispetto o dalla deferenza dell'uno verso l'altro, quasi mai da un

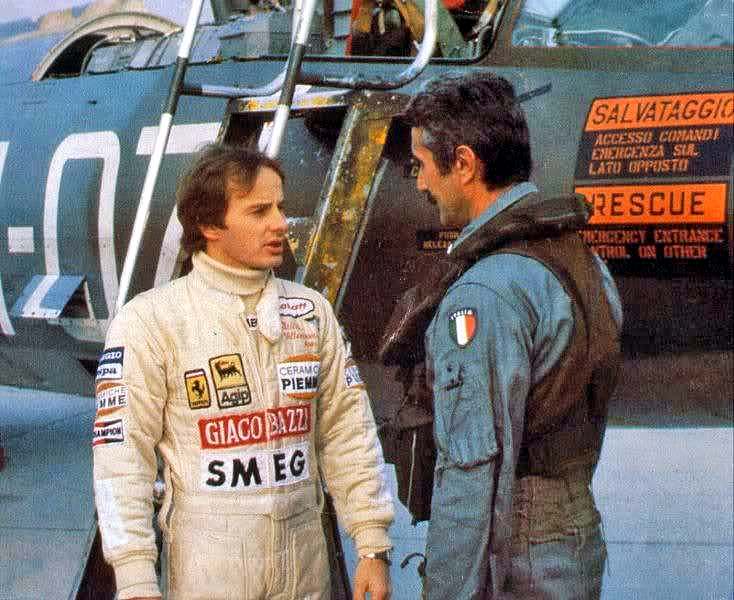

ordine. Fu il caso di Stewart e Cevert o di Villeneuve e Scheckter. La

prima la storia di un maestro e di un allievo. Una storia che sembra

raccontare di un senso di inferiorità del secondo verso il

primo, ma che invece nasconde solo un grande rispetto e una grande

intelligenza, ma anche un'ambizione: battere con merito il grande

campione ma senza scordare che il momento per competere non

può sovrapporsi al momento per imparare.

Racconta Jo Ramirez, che fu meccanico alla Tyrrell negli anni d'oro, di

un'occasione in cui Stewart aveva sbagliato all'ultima curva ma Cevert,

che lo tallonava, non era passato al comando. Fu allora che il pilota

scozzese scese dall'auto infuriato con Cevert: "perchè non

mi hai passato?! Era la tua grande occasione ..."

Il maestro pensava che l'allievo non avesse voluto superarlo per

deferenza e, giustamente, non sentiva di aver vinto ma di aver ricevuto

un regalo. Ma si sbagliava perchè Cevert gli rispose "voglio

batterti perchè sono più forte, non per un tuo

errore..."

La seconda storia, cui facevamo riferimento prima, è quella

di un'amicizia. Villeneuve in quel genere di cose, l'amicizia, la

parola, credeva molto, tanto che anni dopo il tradimento di Pironi lo

avrebbe distrutto. Hanno accusato Ferrari di non aver preso con

sufficiente forza posizione in favore di Gilles. Ma Ferrari sapeva bene

cos'è l'automobilismo e sapeva che in quel genere di cose

non può entrare un direttore sportivo. L'inerzia di una

squadra, se i piloti sono veloci e hanno classe, la fanno i piloti

stessi. Del proprio onore rispondono solo loro.

Gli anni '80 sono stati il periodo delle rivalità interne

più spettacolari: Mansell VS Piquet e Senna VS Prost. La

prima fu una rivalità lacerante perchè vide una

contrapposizione in seno al team. La seconda, invece, era semplicemente

il corollario della superiorità schiacciante dei

protagonisti rispetto agli altri.

|

|

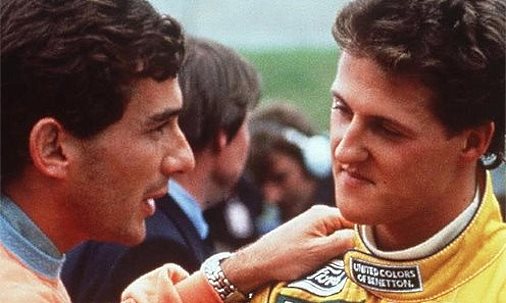

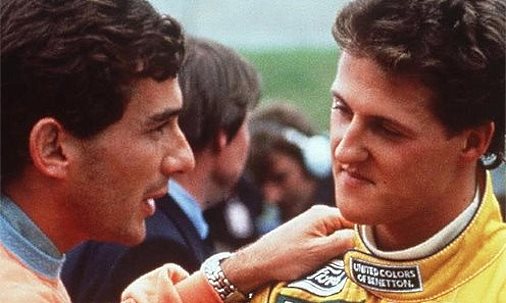

La

rivalità Prost - Senna

Ron Denniis - Alain Prost - Ayrton Senna

Prost - Senna 1993

|

Senna arriva in McLaren nel 1988 dalla

Lotus e con lui arrivano anche i motori Honda. Ron Dennis ha voluto il

brasiliano ritenendolo il miglior talento in circolazione e lo affanca al

francese Prost, pilota storico della McLaren.

Prost riteneva che Senna

avesse un vantaggio dall'aver lavorato lungamente con la Honda negli anni

precedenti. Senna si rendeva conto che Prost non era una persona qualsiasi in

McLaren

e non solo per i tanti successi.

A proposito di Prost, è molto

interessante l'articolo che la rivista inglese Motorsport che dedica al pilota

francese incentrando l'articolo sulle opinioni di Cheever, allora compagno di

Prost alla Renault. Cheever ci spiega che Prost era un pilota maniaco del

dettaglio, aveva un talento 9 su 10 e soprattutto era un gran "politico", nel

senso che Alain sapeva sfruttare molto bene la propria posizione nel team,

sapeva imporsi.

Ai tempi in cui Lui e Prost correvano alla Renault non

esisteva la telemetria e quindi non poteva cercare di studiare Prost, come

invece fece Hill nel '93, quando da debuttante ebbe un grande vantaggio da poter

studiare la telemetria del Campione francese. Così, ciò che riusciva a fare

Prost con la Renault rimaneva un mistero per Cheever che infatti dice

letteralmente "He Prost was a magician".

Se Ayrton non era nella condizione

di Hill, di dover imparare a guidare una F1, comunque il brasiliano ebbe modo di

avvantaggiarsi della capacità di Prost di sistemare l'auto. Ovviamente lo

strumento era lo studio della telemetria. La situazione tra Prost e Senna era

potenzialmente esplosiva perchè tutti e due erano dei corridori affamati,

entrambi sapevano come essere leader del team. Prost aveva dalla sua molti anni

in McLaren ma ben presto capì che Ron Dennis stava dalla parte di Senna. |

Dopo

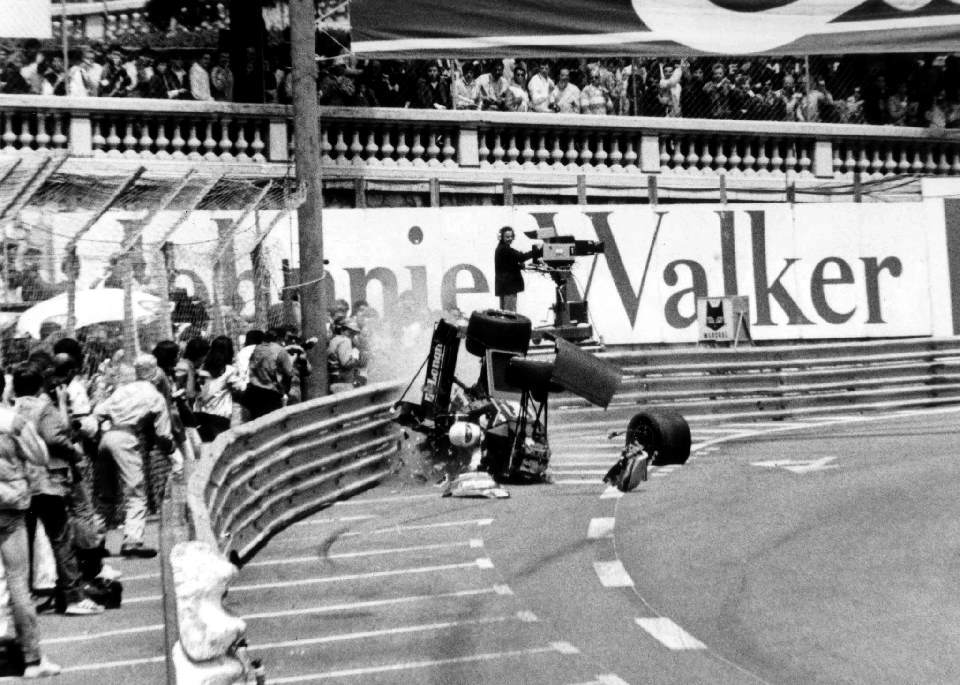

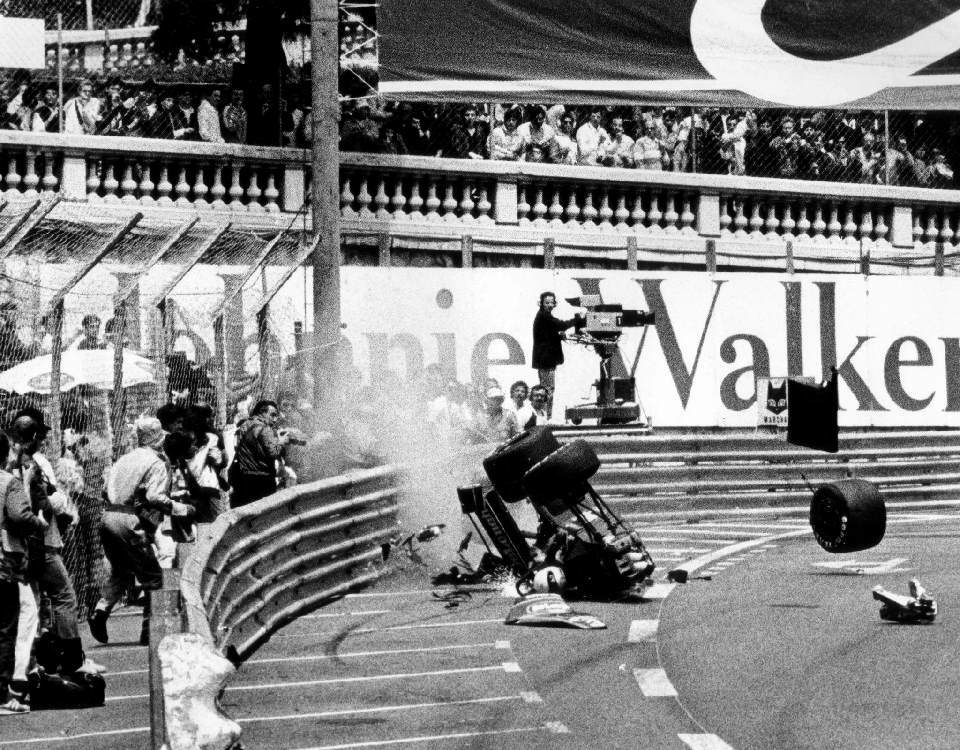

l'incidente a Monaco, quando Senna sbattè al Portier, Dennis al galà del team si

preoccupò unicamente di rincuorare Senna, forse colpito dalla reazione del

brasiliano dopo l'incidente. Senna, infatti, dopo aver sbattuto con l'auto,

perdendo un gp che stava dominando, si ritirò nel suo appartamento e cinque ore

dopo, quando finalmente Ramirez riuscì a parlare con Senna, Ayrton era ancora

disperato per quanto accaduto. Senna dirà di quell'incidente che lo ha reso più

forte, gli ha insegnato a mantenere più alta la concentrazione. Prost,

comunque, aveva nel team un punto di riferimento importante, Jo Ramirez. Jo era

molto amico di entrambi i piloti e Alain si fidava di lui, considerandolo leale

verso entrambi.

In generale, la lealtà è un tratto del carattere di Jo

Ramirez, una persona fantastica proprio perchè non volta mai le spalle ai suoi

amici senza però essere mai falso ma mettendo sempre la verità prima di tutto.

Quando la McLaren si presentò al via della stagione 1988 fu chiaro che

avrebbe dominato. Oltre ai due migliori piloti, schierava la miglior auto, con

il miglior motore. Già da tempo a Ron Dennis si era unito Mansour Ojjeh che

aveva apportato capitali e reso possibile il lancio della McLaren verso un'era

di successi. Inoltre, il team vantava anche un'organizzazione efficiente, grazie

a Jo Ramirez, già direttore sportivo della Fittipaldi, della Shadow e di altri

team.

Ciò che non era chiaro era con chi la McLaren avrebbe vinto. Ron

Dennis disse che non ci sarebbero stati ordini di scuderia ma che ci sarebbe

stata piena fiducia nei piloti. Un pò lo stesso che dicevano alla Williams ai

tempi di Piquet e Mansell. "Non si possono mettere due tori in un cortile", è

una famosa frase di Sir Frank Williams. La stagione 1988 termina con Senna

campione del mondo ... nonostante calcolando tutti i punti Senna avesse meno

punti di Prost, ma all'epoca esistevano gli scarti. Va detto, comunque, che

Senna aveva vinto più gare di Prost in quella stagione.

L'anno dopo, l'89,

vide un ulteriore deteriorarsi dei rapporti tra Prost e Senna e tra Prost e Ron

Dennis. Un giorno, Prost spiega a Ramirez che lascerà la McLaren per via non

della rivalità con Senna ma del clima creatosi. L'addio di Prost si consuma tra

polemiche interne al team, con il famoso contatto a Suzuka, la ripartenza di

Senna e la successiva assurda squalifica per taglio di chicane, con il titolo a

Prost.

|

|

|

|

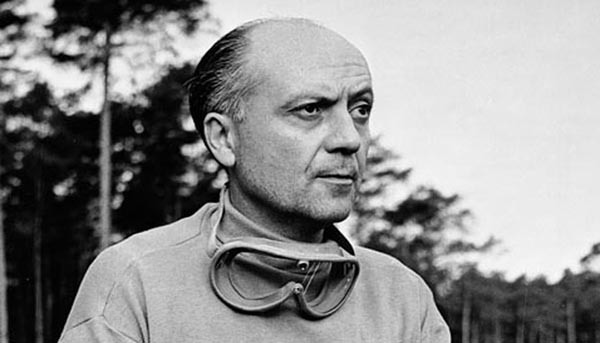

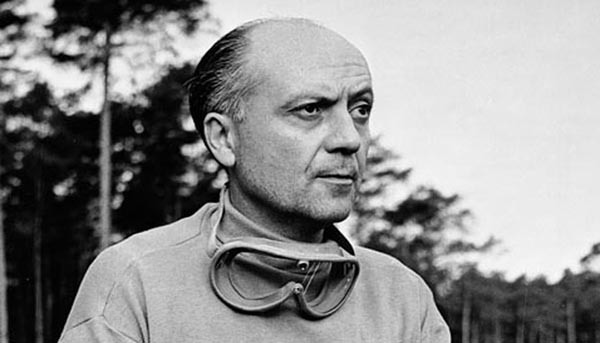

| Juan Manuel Fangio

(Balcarce, 24 giugno 1911 – Buenos Aires, 17 luglio 1995)

è stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo

di Formula 1 nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957. Nella massima serie

automobilistica disputò un totale di 52 Gran Premi, vincendone

24 e salendo per 35 volte sul podio. Ottenne inoltre 29 pole-position e

un totale di 48 partenze dalla prima fila. Il suo record di 5 titoli

mondiali resistette per 48 anni e fu eguagliato e superato solamente

nel 2002 e 2003, da Michael Schumacher. |

Detiene a tutt'oggi la più alta percentuale di pole position realizzate in carriera, il pilota italo-argentino

è infatti partito in prima posizione nel 55,8% dei Gran Premi

disputati; a 46 anni e 41 giorni è inoltre il corridore più anziano ad

avere conquistato un titolo mondiale. |

Ayrton Senna e Gerhard Berger compagni di squadra

|

|

|

Gerhard Berger nel 1989 lasciò la Ferrari passando alla McLaren, scambiando il suo sedile con Prost

ed affiancando Senna. Col campione brasiliano nacque una grande

amicizia, anche al di là delle corse, una sintonia che ricordò molto

quella di Jody Scheckter e Gilles Villeneuve.

Con la McLaren

trascorse tre anni, dal 1990 al 1992, ottenendo 3 vittorie, tra cui una

al Gp del Giappone 1991, quando Senna gli regalò la vittoria

all'ultima curva come premio per avergli coperto le spalle in tutto il

1991.

|

|

|

|

| Francia 1992 |

|

Cina 2016 |

Sebastian Vettel come Ayrton Senna?

|

I duellanti: le grandi rivalità della Formula 1

“Oggi è il giorno più felice della mia vita”

Questa è la sintesi delle dichiarazioni di Alan Jones, dopo aver visto il suo compagno di scuderia Carlos Reutemann, perdere il Mondiale piloti nel 1981 contro Nelson Piquet per un solo punto.

Oggi i piloti sono molto più formali e difficilmente sentiremo

Hamilton o Rosberg, a fine anno, pronunciare una simile frase.

Sicuramente lo stato d’animo di uno dei due sarà però molto simile a

quello espresso all’epoca dal pilota britannico.

Che il compagno di squadra sia il primo avversario è una verità

accettata nel mondo della Formula 1 e quest’anno possiamo assistere a

una vaga rappresentazione di celebri duelli che in passato hanno

caratterizzato interi campionati mondiali.

La concorrenza interna è sovente un’ulteriore benzina per un pilota,

teso a superare il limite per dimostrare prima di tutto alla sua

scuderia di essere degno di indossare i galloni da capitano. A volte ,

però, come il caso Reutemann-Jones dimostra pienamente, si è

trasformata in una clamorosa faida interna che ha finito per nuocere in

primo luogo proprio alla casa costruttrice.

Negli occhi di tutti gli appassionati sono ancora vivide le immagini del

finale di campionato a Suzuka nel 1989, quando avvenne un controverso contatto fra Ayrton Senna e Alain Prost, grazie al quale il francese si laureò campione del Mondo.

La McLaren vinse il Mondiale, ma perse Prost che, complice

l’impossibile convivenza con il brasiliano, decise di migrare in

Ferrari. L’anno dopo, sempre a Suzuka, fu Senna a “vendicarsi” di Prost,

con una manovra

ai limiti del regolamento che eliminò il ferrarista dalla gara e dalla

lotta al titolo. Nel 1991, dopo il terzo titolo mondiale, il campione di

Sao Paulo ammise di averlo fatto deliberatamente. La contesa proseguì

oltre i cordoli e le tribune: come rivelato da Cesare Fiorio, anni dopo,

la Ferrari ottenne l’assenso di Ayrton Senna per un clamoroso passaggio

alla scuderia di Maranello, vanificato però dal veto assoluto posto

proprio da Alain Prost.

Il finale di una contesa tanto epica non poteva che essere struggente

e poetico. Dopo la pace ad Adelaide nel 1993, giorno del ritiro di

Prost, durante un giro di prova nel Gran Premio di Imola del 1994,

Senna, in collegamento con una TV francese, a sorpresa si rivolse al suo

rivale, presente come telecronista con un toccante “We all miss you, Alain” (ci manchi, Alain). Pochi giorni dopo, fra i piloti che condussero la bara del brasiliano fuori dalla Chiesa, figurava anche Alain Prost.

Il campione francese in carriera non ebbe mai idilliaci rapporti con i

compagni di squadra. A inizio anni ’80 diede vita in Renault a una

contesa tutta transalpina con René Arnoux; culminata

nel Gran Premio di Francia del 1982 in cui Arnoux arrivò primo al

traguardo e ignorò, secondo quanto sostenuto da Prost arrivato secondo,

gli ordini di scuderia.

In Ferrari invece si trovò a battagliare con Nigel Mansell

che, nel già ricordato Mondiale del 1990, non si prestò al ruolo di

gregario per aiutarlo a ottenere l’alloro Mondiale come molti tifosi

avrebbero voluto. La gara in Portogallo, con la manovra dell’inglese che

in partenza lo strinse contro il muretto, gli fece perdere punti

preziosissimi per il cammino mondiale.

Queste lotte trasversali palesano spesso il loro lato paradossale. Nel 1986,

infatti, fu anche grazie ai contrasti fra un giovane Mansell e un

esperto Piquet in seno alla Williams se Prost, come il “terzo incomodo”

del proverbio, potè godere i frutti dei loro litigi vincendo il secondo

Mondiale di fila.

Uno sport come la Formula 1, in cui l’individualismo del pilota è

costretto a convivere e a collidere con quello del compagno di squadra, è

destinato a fornire sempre esempi di contese e rivalità dentro e fuori

dalle piste.

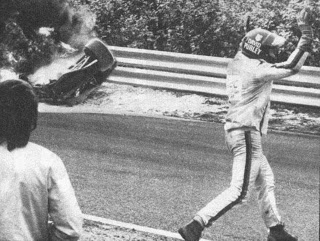

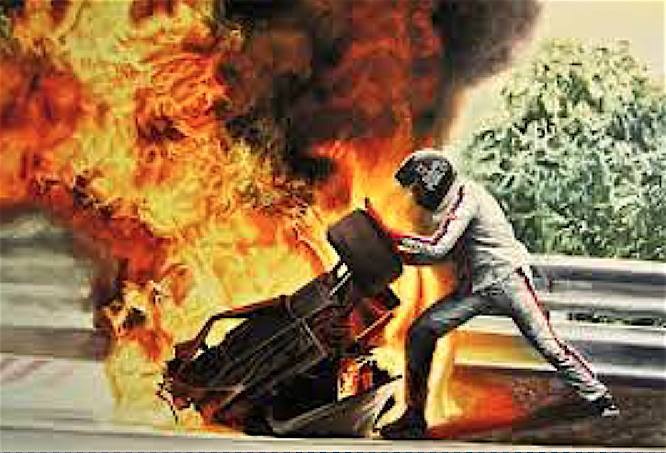

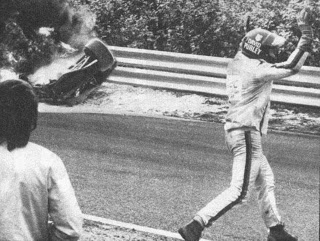

Il compendio di ciò che esse dovrebbero essere si trova nella risposta che David Purley, dopo aver tentato invano di salvare dalle fiamme il suo compagno di squadra Roger Williamson davanti ai commissari impietriti dal terrore, diede a una domanda relativa al suo “amico” Williamson:

“Non era mio amico: la veritá era che Roger lo conoscevo appena, altro

che amico. Ma in quel momento, tentare di salvarlo era il mio dovere”

|

10 agosto 1986, GP Ungheria, è uno di quei giorni storici per la F1.

|

|

|

Il sorpasso capolavoro di Piquet su Senna

|

|

I

protagonisti sono un certo Ayrton Senna e Nelson Piquet: e proprio

quest'ultimo fa forse

il sorpasso più bello di sempre della Formula1!

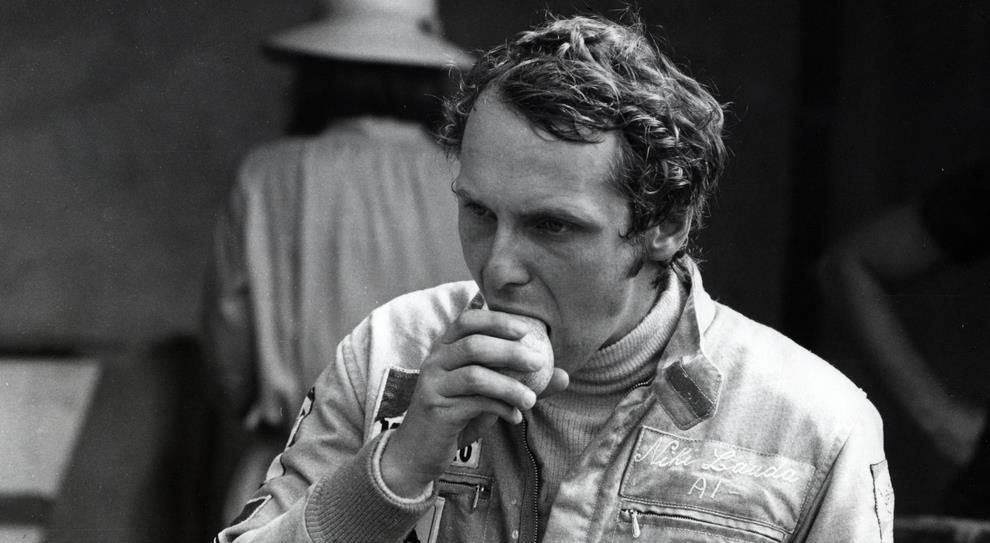

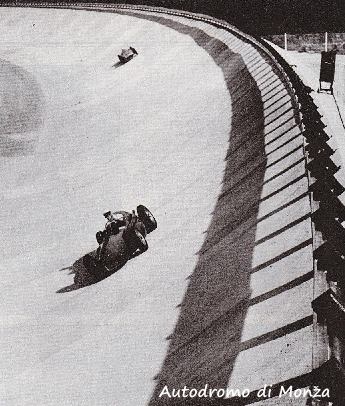

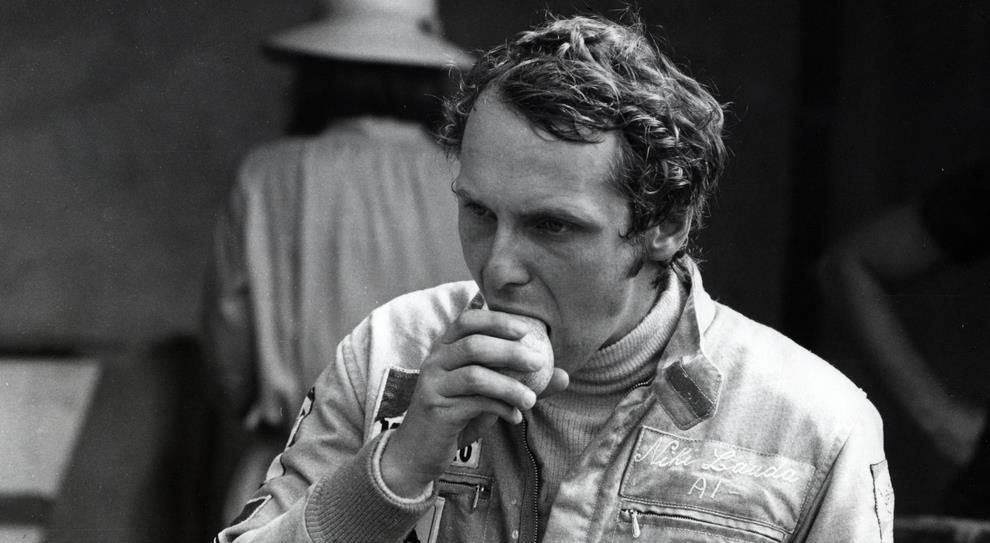

Negli anni '70 nasce la stella di Lauda

STORIA DI UN MITO

|

|

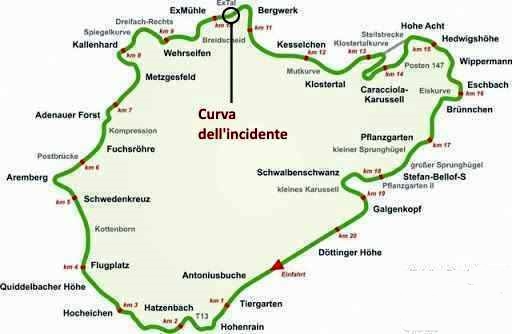

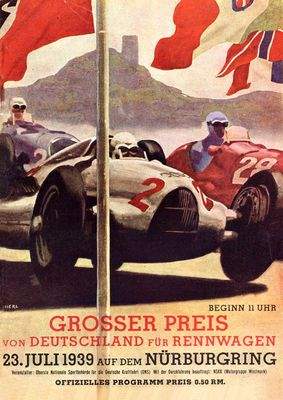

Nurburgring

|

|

|

Il circuito

attuale non è lo stesso sul quale si

gareggiava negli anni cord-occidentale, a poche decine di chilometri da Spa sede

storica del Gran Premio del Belgio, era lungo in origine 22,810 km.

Costellato da una quantità incredibile di curve e controcurve (ben

174 ad ogni giro!), salite ripidissime alternate a discese mozzafiato,

tornantini da prima in porfido (come l'imitatissimo Karussell), il lunghissimo

rettilineo d'arrivo di quasi 4 km. a fianco del vecchio castello del Nürburg

spezzato dal 1966 da una chicane che portò la lunghezza della pista a 22,835

km., perfino punti dove le vetture spiccavano letteralmente il volo (come il

Flugplatz che non a caso in tedesco significa

aeroporto), il circuito Nord, come viene chiamato per distinguerlo da quello

odierno, è stata una vetrina unica al mondo nella quale soltanto i campioni con

la "C" maiuscola hanno saputo mettersi in mostra. Fino al 1969 fu la sede permanente del Gran Premio di Germania, fatta

eccezione per l'edizione del '59 disputata sul lungo ovale dell'Avus, poi nel

1970 i responsabili della Formula 1

trasferirono temporaneamente la gara tedesca ad Hockenheim per permettere ai

gestori del Ring di effettuare lavori di miglioramento della sicurezza dei

piloti, come ad esempio mitigare le rampe di lancio e aumentare le vie di fuga

in curva. Nel 1971 la corsa tornò nella sua sede storica ma si capì subito che

le misure di sicurezza adottate erano insufficienti; tuttavia si dovette

attendere fino al 1976, quando Niki Lauda ebbe il terribile incidente

che tutti ricordano, per decretare la definitiva morte (per quanto riguarda la

Formula 1) del vecchio Nürburgring e lo spostamento definitivo del GP tedesco

ad Hockenheim.

Nel frattempo gli

organizzatori si diedero da fare per costruire un nuovo tracciato

lungo poco più di 4,5 km., posto più a sud di quello classico, che

possedesse caratteristiche tali da permettergli di ospitare una gara

di Formula 1 moderna: ampie vie di fuga, chicane che limitassero la

velocità (ma anche le possibilità di sorpasso), posti a sedere

concepiti più come tribune da stadio calcistico piuttosto che da

autodromo; malgrado tutto, il fascino paesaggistico del vecchio

Ring, anche se ovviamente in misura minore, continua a rimanere

anche in quello attuale. Il Circus debuttò sul nuovo circuito in

occasione del Gran Premio d'Europa del 1984; l'anno successivo, ma

solamente per quell'anno, fu sede del Gran Premio di Germania, poi

un'attesa lunga 10 anni, infine nel 1995 la Formula 1 ha trovato nel

piccolo Ring una sede stabile del proprio calendario: da allora vi

si sono disputate le uniche due edizioni del Gran Premio del

Lussemburgo nel '97 e '98 e tre Gran Premi d'Europa. Qualche cifra per concludere. Sul circuito Nord si è corso 22

volte; solamente due piloti sono stati capaci di trionfare tre volte

su questa mitica pista: Juan Manuel Fangio e Jackie

Stewart; mentre Alberto Ascari, John Surtees e

Jacky Ickx si sono imposti in due occasioni; sul circuito di

oggi si sono svolte sette gare e l'unico a fare il bis, nel '96 e

'97, è stato Jacques Villeneuve. Complessivamente la marca

che ha vinto più gare sui circuiti del Nürburgring è la Ferrari.

Fino al 1969 fu la sede permanente del Gran Premio di Germania, fatta

eccezione per l'edizione del '59 disputata sul lungo ovale dell'Avus, poi nel

1970 i responsabili della Formula 1

trasferirono temporaneamente la gara tedesca ad Hockenheim per permettere ai

gestori del Ring di effettuare lavori di miglioramento della sicurezza dei

piloti, come ad esempio mitigare le rampe di lancio e aumentare le vie di fuga

in curva. Nel 1971 la corsa tornò nella sua sede storica ma si capì subito che

le misure di sicurezza adottate erano insufficienti; tuttavia si dovette

attendere fino al 1976, quando Niki Lauda ebbe il terribile incidente

che tutti ricordano, per decretare la definitiva morte (per quanto riguarda la

Formula 1) del vecchio Nürburgring e lo spostamento definitivo del GP tedesco

ad Hockenheim.

Nel frattempo gli

organizzatori si diedero da fare per costruire un nuovo tracciato

lungo poco più di 4,5 km., posto più a sud di quello classico, che

possedesse caratteristiche tali da permettergli di ospitare una gara

di Formula 1 moderna: ampie vie di fuga, chicane che limitassero la

velocità (ma anche le possibilità di sorpasso), posti a sedere

concepiti più come tribune da stadio calcistico piuttosto che da

autodromo; malgrado tutto, il fascino paesaggistico del vecchio

Ring, anche se ovviamente in misura minore, continua a rimanere

anche in quello attuale. Il Circus debuttò sul nuovo circuito in

occasione del Gran Premio d'Europa del 1984; l'anno successivo, ma

solamente per quell'anno, fu sede del Gran Premio di Germania, poi

un'attesa lunga 10 anni, infine nel 1995 la Formula 1 ha trovato nel

piccolo Ring una sede stabile del proprio calendario: da allora vi

si sono disputate le uniche due edizioni del Gran Premio del

Lussemburgo nel '97 e '98 e tre Gran Premi d'Europa. Qualche cifra per concludere. Sul circuito Nord si è corso 22

volte; solamente due piloti sono stati capaci di trionfare tre volte

su questa mitica pista: Juan Manuel Fangio e Jackie

Stewart; mentre Alberto Ascari, John Surtees e

Jacky Ickx si sono imposti in due occasioni; sul circuito di

oggi si sono svolte sette gare e l'unico a fare il bis, nel '96 e

'97, è stato Jacques Villeneuve. Complessivamente la marca

che ha vinto più gare sui circuiti del Nürburgring è la Ferrari.

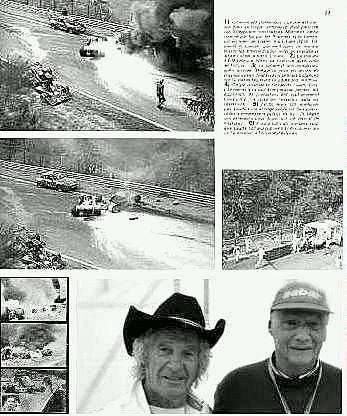

Niki Lauda il vero eroe

della Formula 1

|

|

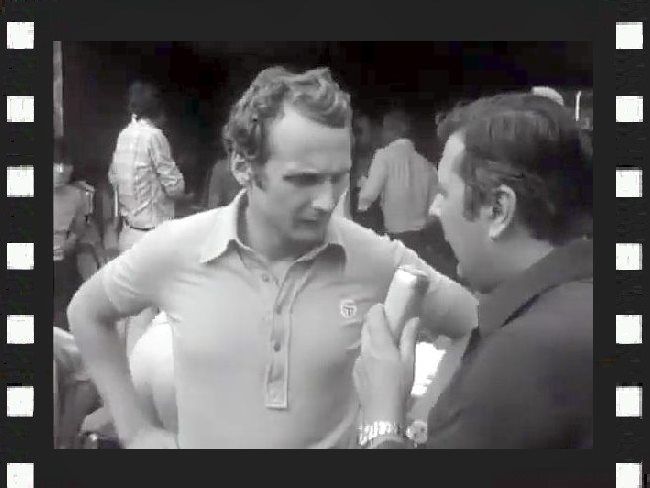

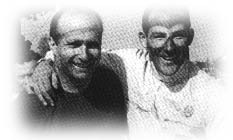

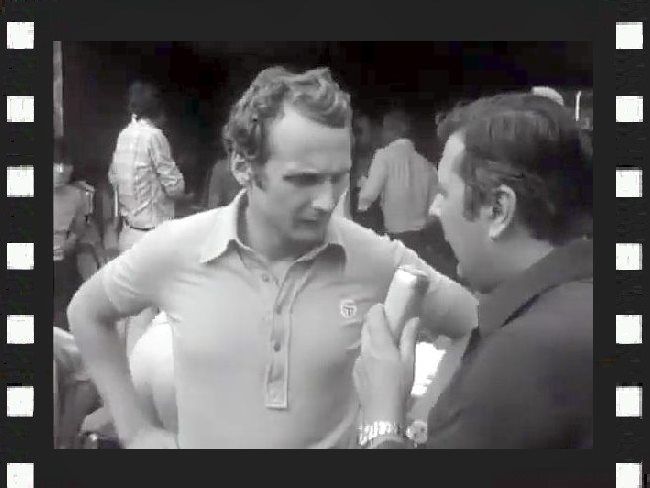

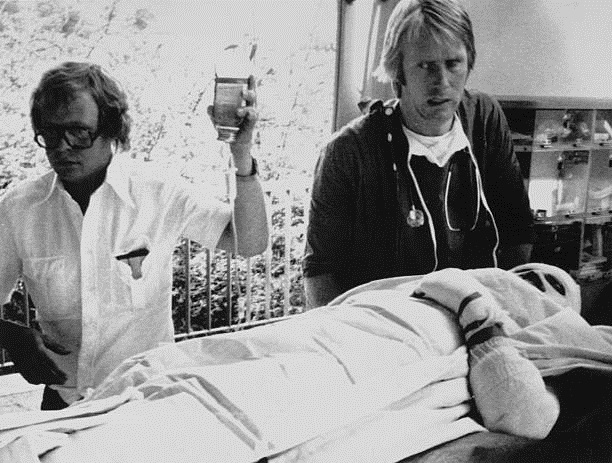

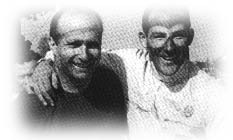

Merzario, il pilota che salvò la vita

a Lauda al Nurburgring

|

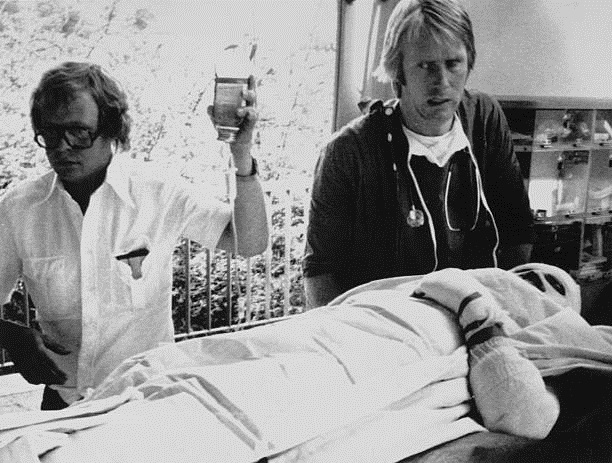

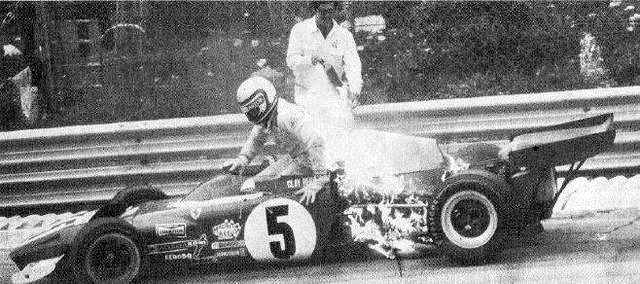

GP

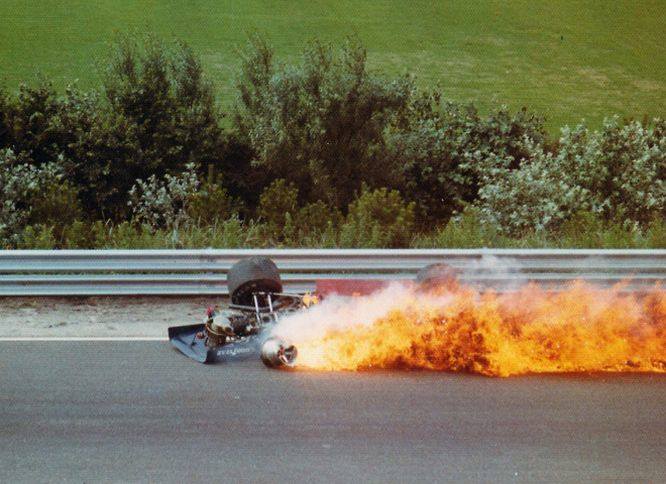

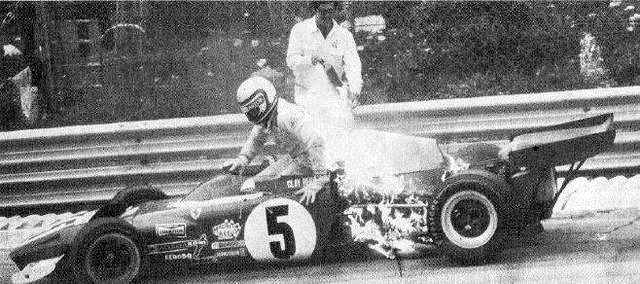

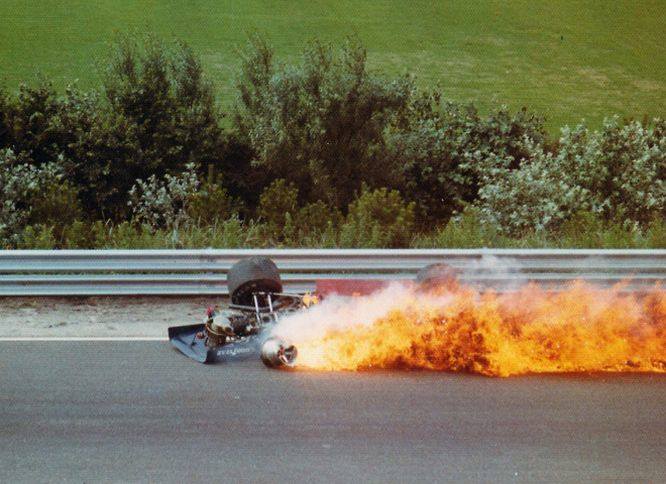

di Germania dell’agosto 1976: Niki Lauda a sette gare dalla fine del

campionato ha 61 punti e ben 31 di vantaggio sul secondo, il titolo di

Campione del Mondo sembra vicinissimo, ma il dramma è in agguato.

Sul difficilissimo e lunghissimo circuito del Nurburgring Lauda parte

in prima fila al fianco di Hunt, grazie al secondo tempo ottenuto nelle

prove. Niki non effettua una buona partenza: fa pattinare troppo le

ruote sulla pista bagnata, e si ritrova al nono posto.

A quel punto,

poiché la pista si sta progressivamente asciugando, decide di fermarsi

ai box per cambiare le gomme. Al rientro in pista è scivolato agli

ultimi posti per cui si lancia a testa bassa, deciso a recuperare il

terreno perduto. Nel corso del terzo giro,il dramma.

L’austriaco perde

il controllo in una veloce curva a sinistra, più o meno a metà pista,

compie un testa coda e sbatte violentemente contro una roccia con la

fiancata sinistra e rimbalza al centro della pista, prendendo

immediatamente fuoco. Dopo Guy Edwards che riesce ad evitare la carcassa

infiammata della Ferrari arriva la Surtees di Brett Lunger che non

riesce ad evitarla e la urta violentemente. I piloti giunti sul posto

scendono dalle loro macchine e si prodigano a soccorrere lo sfortunato

pilota. In particolare è da ammirare il coraggioso Merzario,

che non

esita, rischiando la propria vita, a gettarsi in mezzo alle fiamme

riuscendo ad estrarre Lauda dall’abitacolo, salvandogli così la vita.

Niki Lauda con la moglie Birgit Wetzinger

29 maggio 2019 - Luca Cordero di Montezemolo ex presidente della Ferrari, partecipa alla cerimonia funebre

del campione di Formula 1 Niki Lauda al Stephandsdom (cattedrale di Santo Stefano a Vienna)

|

Arturo Merzario, il pilota che ha tirato fuori Niki Lauda dalla macchina in fiamme al Nurburgring,

al funerale di Niki .

|

Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki (Vienna, 22 febbraio 1949 – Zurigo, 20 maggio 2019),

è stato un pilota automobilistico, imprenditore e dirigente sportivo austriaco.

|

Tre volte

campione del mondo di Formula 1 (nel 1975 e 1977 con la Ferrari, nel

1984 con la McLaren), come imprenditore ha fondato e diretto tre

compagnie aeree, la Lauda Air, la Niki

e la Laudamotion; come dirigente sportivo, dopo essere stato consulente

per Ferrari e avere diretto per due stagioni la Jaguar Racing, dal 2012

fino alla sua morte ha ricoperto la carica di presidente non esecutivo

della Mercedes AMG F1.

Ha disputato 171 Gran Premi,

vincendone 25, segnando 24 pole position e altrettanti giri veloci. Ha

avuto una carriera sportiva di grande livello guidando per March, BRM, Ferrari, Brabham e, infine, McLaren.

Considerato uno dei migliori piloti della storia, era soprannominato Il computer per via della sua freddezza al volante.

Nel 1976, sul circuito del Nürburgring, ebbe un grave incidente

che lo lasciò parzialmente sfigurato in viso; da ciò

l'abitudine di indossare un berretto rosso, un accessorio presto

divenuto iconico nella sua immagine pubblica.

1975: Lauda dopo 11 anni.

|

Il GP d'Italia del

1975 potrebbe entrare nella storia: il

ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca

gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo

mondiale. Il GP d'Italia del

1975 potrebbe entrare nella storia: il

ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca

gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo

mondiale.

L'austriaco, scattato dalla pole arriva terzo alle spalle

del compagno Regazzoni e di Fittipaldi e conquista l'alloro a

undici anni dall'ultimo trionfo in rosso di John Surtees. Una

stagione da primattore per Niki, vincitore di ben cinque

Il suo antagonista, Emerson

Fittipaldi, alla fine della stagione viene staccato di quasi

venti punti (64,5 a 45) e si accontenterà della seconda

piazza.

Lauda dominò anche la stagione 1976 ma il

terribile incidente del Nuerburgring, lo privò del meritato bis.La causa

non fu, come tutti ricordano, la rinuncia dell'austriaco di correre

l'ultima gara ma, soprattutto, la remissività del suo compagno di

squadra, Clay Regazzoni, che si fece superare, nel corso dell'ultimo

giro, da James Hunt che conquista così il titolo. corse

(Montecarlo, Belgio, Svezia, Francia, Stati Uniti) e altri tre

piazzamenti sul podio.

1977: Lauda di nuovo re.

Niki Lauda nel 1977 conquista il suo

secondo titolo

mondiale al volante della Ferrari.Il pilota austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione

divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato

il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa

della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di

James Hunt.

austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione

divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato

il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa

della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di

James Hunt.

Dopo un ritiro nella prima gara dell’anno in Argentina,

Niki arriva terzo in Brasile, primo in Sudafrica e secondo a

Long Beach. In Spagna nuova decisione clamorosa dell’austriaco

che dopo il warm-up dichiara forfait a causa di un dolore alle

costole. Altre due piazze d’onore a Montecarlo e in Belgio,

ritiro in Svezia e quinto posto in Francia. Con quest’ultimo

piazzamento Lauda scavalca Scheckter in vetta alla classifica

mondiale; siamo metà campionato e Niki non mollerà più il

comando fino alla fine.

Nelle cinque gare successive l’austriaco arriva sempre sul

podio: è secondo in Gran Bretagna, primo in Germania (ad

Hockenheim, non al Nürburgring), secondo in Austria, primo in

Olanda e secondo a Monza. Nel Gran Premio degli Stati Uniti si

piazza quarto e conquista matematicamente il titolo iridato.

Quella però è l’ultima gara di Lauda al volante di una

Ferrari: infatti Niki se ne va sbattendo la porta e firmando

un accordo con la Brabham-Alfa Romeo: nelle ultime due gare,

in Canada e in Giappone, il suo posto verrà preso da un

giovanissimo canadese, Gilles Villeneuve.

|

|

|

|

|

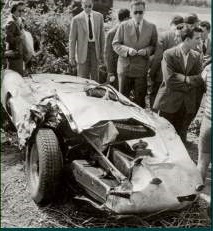

Monaco, 1955.

È l'edizione passata alla storia per il volo in acqua di

Ascari.

Dopo una partenza bruciante, Fangio, scattato

dalla pole position, è costretto al ritiro, mentre si trova in

testa, per la rottura di un ponte. La prima piazza è ceduta al

compagno di squadra, Stirling Moss, sempre su Mercedes, passato

alla storia come l'"eterno secondo": pilota dal talento

straordinario, mai in grado di portare a casa un alloro iridato.

Anche la Mercedes dell'inglese, tuttavia, è costretta al ritiro per

un problema al motore. Ascari, su Lancia, si trova, così, in testa

alla gara. È a questo punto che una delle immagini più vivide, fra

i ricordi degli appassionati, prende forma: il milanese, alla

chicane del porto, perde il controllo della vettura - forse per un

problema al freno anteriore destro, forse per la presenza di olio

perso proprio dalla vettura di Moss - e finisce clamorosamente in

mare. |

|

Il giovedì successivo non ascoltando né pareri

medici, né tanto meno la moglie Mietta, si presenta

all'Autodromo di Monza dove sta provando l'amico e allievo Castellotti.

Eugenio è al volante di una Sport della Casa di Maranello e

tra un giro e l'altro, Alberto gli chiede di potere effettuare alcuni

giri di pista, tanto per tenersi in esercizio. Chi lo conosce e lo vede

salire sulla vettura, capisce che c'è qualcosa che non va.

Alberto è in camicia e cravatta e non ha con sè

l'inseparabile caschetto azzurro e la maglietta anch'essa azzurra da

gara. Verso mezzogiorno schiaccia l'accelleratore puntando verso la

Curva Grande. Gli alberi si fanno sempre più veloci verso di

lui, arriva alle due Curve di Lesmo e si lancia verso il Serraglio e

quindi sul rettifilo che porta alla Parabolica per immetrsi nel

rettifilo dei box. E' talmente il gusto della velocità e

della rinata sicurezza in Lui, che decide di fare un altro giro,

passando davanti ai box e salutando l'amico fraterno Castellotti.

|

|

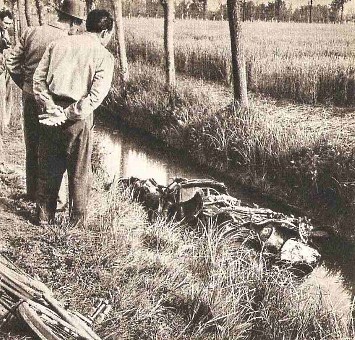

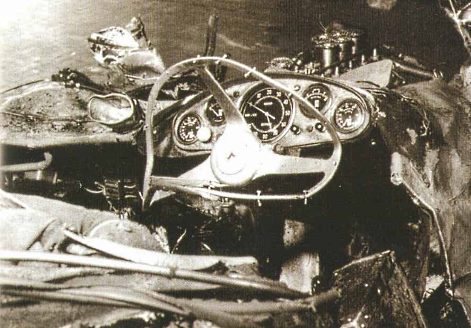

| La vettura era sostanzialmente integra... a parte la zona posteriore

sinistra. Per il resto ammaccata nelle parti laterali, come se avesse

rotolato trasversalmente per qualche giro. Il pilota è stato sbalzato fuori |

|

|

|

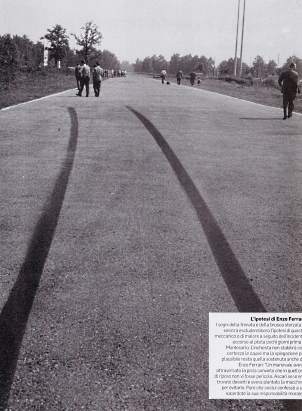

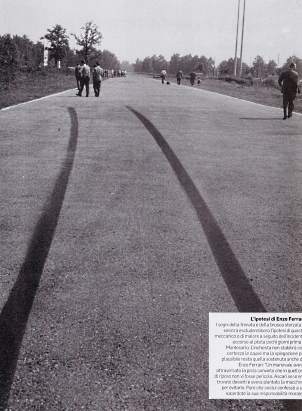

Il punto dell'incidente

|

I due pali sulla destra sono ancora lì.....anche l'albero sulla sinistra è lo stesso! |

|

|

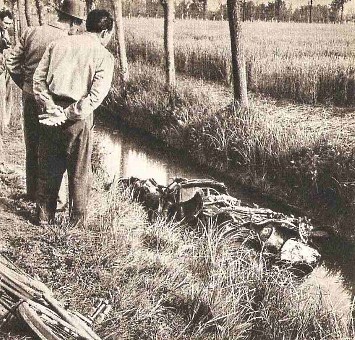

Il

motore si fa sempre più "grosso", le gomme stridono alla

secoda di Lesmo. Arriva alla curva a sinistra che prenderà

poi il suo nome, la passa e all'improvviso il motore si fa muto e

sull'Autodromo scende di colpo il silenzio. Ai box capiscono che

è successo qualcosa. I soccorsi partono immediatamente e

trovano il povero Alberto riverso a testa in giù, dopo una

strisciata di una cinquantina di metri. La Sport rovesciata

è un brutto segnale per i soccorritori. Le cause non furono

mai stabilite: embolia in seguto all'incidente di Montecarlo, o come si

sussurra, l'incidente fu dovuto all'improvviso attraversamente della

pista da parte di un manovale che credendo la pista libera per la pausa

di mezzogiorno, decise di attraversarla, obbligando Ascari ad una

improvvisa frenata per evitarlo, con il conseguente tragico

ribaltamento. |

Quattro giorni dopo, a Monza,

Ascari è di nuovo in piedi ad assistere alle prove di qualificazione a

Supercortemaggiore. Appena prima di tornare a casa con sua moglie per il

pranzo decide di fare qualche giro con la Ferrari del suo amico Castellotti. In camicia e pantaloni e indossando il casco di Castellotti

si avvia. Al 3° giro all'uscita da una curva l'auto imprevedibilmente

sbanda, capovolgendosi due volte dopo un testacoda. Sbalzato fuori dal

mezzo Ascari si ferisce gravemente e muore dopo pochi minuti.

La morte di Ascari venne accolta come una perdita

per l'intera nazione. Telegrammi di cordoglio vennero spediti da tutto il

mondo. Alle colonne della chiesa di San Carlo al Corso furono appesi

drappi neri e un'enorme scritta: "Accogli, o Signore, sul traguardo

l'anima di Alberto Ascari." Per i suoi funerali la piazza del Duomo, il

cuore pulsante di Milano, era invasa di gente. La piazza più rumorosa

d'Italia fu quel giorno così silenziosa che si potevano sentire i telefoni

squillare a vuoto nelle case.

Tre giorni dopo le esequie la Lancia

sospese ogni attività agonistica e a Luglio consegnò sei modelli D50, con

motori, progetti e ricambi, alla Ferrari.

|

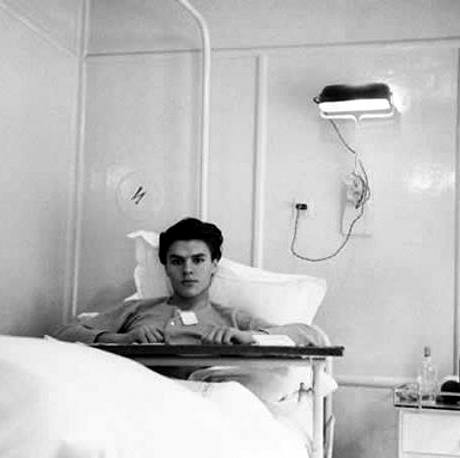

Vittorio Brambilla

|

Vittorio Brambilla era, a suo modo, un personaggio singolare, uno di

quelli che si motori si intendevano davvero, così come il fratello Tino.

Aveva corso in moto, con i kart, con le monoposto di formula 3, fino al

grande salto nella Formula 1. Anno 1974, sulla March-Ford al fianco di

Stuck, dopo aver preso il posto del neozelandese Ganley.

Il suo anno d'oro fu il 1975, unica guida della March Ford

sponsorizzata Beta. Fu l'anno in cui ottenne una pole position sul

circuito di Anderstop, nel Gran Premio di Svezia, ma soprattutto vinse il

Gran Premio d'Austria all'Osterreichring, il 17 agosto. Una gara segnata

dalla morte di Mark Donohue nelle prove libere della domenica e poi

sospesa per la pioggia battente al 29° dei 54 giri previsti. Brambilla che

era in testa, con largo margine, portò a casa la vittoria e metà

punteggio. |

Fu l'unica volta che salì sul podio, anche se diverse altre volte andò

a punti, l'ultima nel 1978, ancora in Austria, con un sesto posto. E, in

un'altra drammatica giornata, il 10 settembre '78, Vittorio Brambilla

rischiò la vita nell'incidente in cui morì Ronnie Peterson. Colpito in

testa da una ruota, dovette essere ricoverato in ospedale.

Tornò sporadicamente in formula 1, sull'Alfa Romeo, in due gran premi

del 1979 (Italia e Canada) e del 1980 (Olanda e Italia). A carriera ormai

conclusa - a 42 anni, dopo 74 Gran Premi - era rimasto nel mondo dei

motori: aveva un'officina a Monza. E, in ossequio alla vecchia passione

per le due ruote, si era dilettato a fare per anni il motociclista al

seguito del Giro d'Italia.

Se ne è andato il 26 maggio 2001, un mese dopo Michele

Alboreto. E l'Italia della Formula 1 perde un altro di quei personaggi che

si erano ritagliati uno spazio nelle cronache del grande circus. A

differenza di Alboreto, Brambilla è morto fuori da quel mondo che gli

aveva dato notorietà, in un pomeriggio di sole nella sua Brianza, facendo

quello che il sabato fanno tanti uomini normali: stava tagliando l'erba

del prato di casa sua, è scivolato a terra e anche la vita gli è scivolata

via.

|

Gran Premio del Belgio 2018

Il Gran Premio del Belgio 2018

è stata la tredicesima prova del campionato mondiale di Formula

1 2018. La gara, corsa domenica 26 agosto sul circuito di

Spa-Francorchamps, è stata vinta dal tedesco Sebastian Vettel su

Ferrari, al cinquantaduesimo successo nel mondiale; Vettel ha preceduto

all'arrivo il britannico Lewis Hamilton su Mercedes e l'olandese Max

Verstappen su Red Bull Racing-TAG Heuer.

Per questa gara la Pirelli, fornitrice unica degli pneumatici, porta mescole di tipo medie, morbide e supermorbide.

La FIA stabilisce due zone per l'utilizzo del Drag Reduction System: la prima lungo il rettilineo del Kemmel,

con punto per la determinazione del distacco tra piloti posto prima

della seconda curva. La seconda zona è stabilita sul rettilineo dei box,

e detection point fissato prima della curva 18.

La Mercedes porta la terza evoluzione stagionale della power unit: Valtteri Bottas dispone di una power unit nuova in tutta e sei le componenti, mentre per Lewis Hamilton viene montato un nuovo motore termico, un nuovo turbo e una nuova MGU-H. Anche la Ferrari monta per la prima volta la terza evoluzione della power unit, che era stata già predisposta per Haas e Sauber, nel precedente Gran Premio d'Ungheria.

|

|

In

partenza Lewis Hamilton si difende dall'attacco di Sebastian Vettel e

mantiene la prima posizione; i due sono seguiti dai piloti della Force

India. Più dietro, Nico Hülkenberg sbaglia il tempo di frenata alla Source e colpisce in pieno la vettura di Fernando Alonso, che spicca il volo appoggiandosi sull'Halo

della Sauber di Charles Leclerc, mentre con il muso dell'ala anteriore

colpisce la parte posteriore della macchina di Daniel Ricciardo, che a

sua volta tocca la gomma posteriore destra di Kimi Räikkönen

causandogli una foratura. Alonso, Leclerc e Hülkenberg sono

costretti al ritiro.

Nel lungo rettilineo del Kemmel,

intanto, Sebastian Vettel si sbarazza di Hamilton e si pone al comando,

poco prima che i commissari decidono per l'utilizzo della safety car.

Anche i piloti della Force India attaccano, senza successo, il

britannico, con quattro vetture che praticamente si trovano sulla stessa

linea.

Tutti

i piloti vanno ai box per la sosta, mentre i meccanici Red Bull cercano

di riparare alla svelta la RB14 di Ricciardo. Al quinto giro

l'australiano ritorna in pista, con due giri di ritardo dal gruppo. La

gara riprende, con, dietro i primi due, Sergio Pérez, Esteban

Ocon, Max Verstappen e Romain Grosjean. All'ottavo giro Verstappen

supera Ocon per il quarto posto. Un giro dopo Kimi Räikkönen

è costretto al ritiro per via del DRS danneggiato dopo

l'incidente e dei danni al fondo provocati dalla foratura del primo

giro. Nel frattempo Verstappen supera anche Pérez per il terzo

posto, staccato però di 12,7 secondi dal secondo posto. Al

tredicesimo giro Valtteri Bottas entra in zona punti, scavalcando

Sergej Sirotkin.

Al

ventiduesimo giro si ferma Lewis Hamilton, che rientra terzo, alle

spalle di Max Verstappen. Un giro dopo entra ai box anche Sebastian

Vettel, che mantiene il comando, dopo la sosta. Qualche giro dopo

inizia la battaglia tra Marcus Ericsson e Brendon Hartley per la nona

piazza: il neozelandese supera la Sauber lungo il rettilineo del Kemmel,

ma lo svedese si riprende la posizione successivamente. Al trentesimo

giro va ai box anche Valtteri Bottas, per montare un treno di gomme soft. Intanto si ritira Daniel Ricciardo,

quando era a un giro dal penultimo posto. Negli ultimi giri Bottas

supera le due Force India, e coglie il quarto posto. L'altro pilota

della Mercedes, Hamilton, invece, rallenta e vede aumentare a oltre

dieci secondi il distacco dal leader di gara Vettel.

Sebastian

Vettel vince per la cinquantaduesima volta in carriera e per la

tredicesima con la Ferrari. Hanno colto più successi di lui con

la casa italiana solo Niki Lauda e Michael Schumacher. Riduce inoltre

il suo distacco dalla vetta della classifica a 17 punti.

|

Norman Graham Hill Hampstead, 15 febbraio 1929 Arkley , 29 novembre 1975)è stato un pilota automobilistico britannico, l'unico ad aver vinto la Triple Crown.

|

Il terribile incidente di Graham Hill - Stati Uniti 1969

|

Gareggiò nella Formula 1 tra il 1958 ed il 1975, divenendo campione nel mondo in due occasioni (nel 1962 e nel 1968)

prima della tragica morte avvenuta a causa di un incidente aereo. Era

particolarmente conosciuto anche per l'intelligenza e la regolarità

della sua condotta di gara.

Suo figlio, Damon, fu anch'egli pilota automobilistico ed inoltre campione del mondo di Formula 1 nel 1996.

Graham Hill era stato interessato inizialmente al motociclismo, ma nel 1954 notò una pubblicità dell'Universal Motor Racing Club a Brands Hatch, che offriva la possibilità di girare in circuito per cinque scellini. Fece così il suo debutto in una Cooper 500

di Formula 3, e da quel momento in poi si dedicò alle corse

automobilistiche. Hill entrò nella Lotus come meccanico, ma

arrivò rapidamente al posto di guida. La Lotus correva in

Formula 1 e questo permise a Graham di debuttare al Gran Premio di

Monaco 1958, dove si ritirò per la rottura di un semiasse. Nel

1960 passò alla BRM, con cui vinse il titolo mondiale nel 1962.

Hill fece anche parte della cosiddetta "invasione inglese" di piloti e

vetture alla 500 Miglia di Indianapolis a metà degli anni

Sessanta, vincendo nel 1966 con una Lola-Ford.

Nel 1967, tornato alla Lotus, Hill contribuì allo sviluppo della

Lotus 49, spinta dal nuovo motore Cosworth V8. Dopo la morte dei suoi

compagni di squadra, Clark e Spence, all'inizio del 1968, Graham prese

le redini della squadra, vincendo il suo secondo titolo. In quel

periodo, la Lotus aveva fama di vettura fragile e pericolosa,

specialmente con i nuovi dispositivi aerodinamici, che causarono

incidenti molto simili a Hill e Jochen Rindt nel corso del Gran Premio

di Spagna 1969. Un incidente al GP statunitense di quello stesso anno

gli provocò fratture alle gambe, interrompendo la sua carriera.

Dopo essersi ristabilito, Hill continuò a correre in Formula 1

per alcuni anni, senza però ottenere gli stessi successi. Colin

Chapman riteneva che Hill fosse ormai a fine carriera e lo

sistemò per il 1970 nella squadra di Rob Walker, fornendo anche, come parte dell'accordo, una delle nuove vetture modello 72.

Al primo Gran Premio in Sudafrica, Hill arrivò sorprendentemente

sesto, un ottimo piazzamento dato che ancora aveva bisogno di una

stampella per camminare. Ottenne poi un ottimo quarto posto in Spagna e

un quinto a Monaco. Dopo questo discreto inizio, la Lotus 49

cominciò a essere inadeguata ed anche la Lotus 72 promessa da

Chapman non venne consegnata al team di Walker fino a Monza, dove

però nessuna Lotus gareggiò dopo la scomparsa di Rindt.

Hill passò quindi alla Brabham per il 1971-1972: la sua ultima

vittoria in Formula 1 arrivò all'International Trophy di

Silverstone, nel 1971, gara non valida per il campionato, con la

Brabham BT34. La squadra era comunque in crisi, dopo il ritiro di Jack

Brabham e la vendita a Bernie Ecclestone da parte di Ron Tauranac; Hill

non riuscì a sistemarsi.

Pur concentrandosi sulla Formula 1, mantenne una presenza anche nelle

corse per vetture Sport, comprese due partecipazioni a Le Mans, con una

Rover-BRM a turbina. Con il declino della sua carriera in Formula 1,

entrò a far parte della squadra Matra di vetture Sport, vincendo

la 24 Ore di Le Mans nel 1972,insieme a Henri Pescarolo. Questa

vittoria completò la cosiddetta "Tripla Corona"

dell'automobilismo, in entrambe le definizioni che ne vengono date

(vittoria alla 500 miglia di Indianapolis,

alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco, oppure alla 500

Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e nel Campionato mondiale

di Formula 1). In entrambi i casi, Hill è ancora l'unica persona ad

aver ottenuto queste vittorie.

|

|

Link:Curiosità

Elio De

Angelis: talento e sfortuna

|

Elio De

Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul

Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito

ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai

tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon

Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il

suo punto di forza.

Elio De

Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul

Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito

ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai

tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon

Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il

suo punto di forza.

Divenne, invece, lo strumento di morte per un pilota che aveva

mostrato tutto il suo valore in più occasioni. Ma ce n'è una in

particolare che viene subito in mente, la vittoria nel Gran Premio d'Austria del

1982 con pochi millesimi di vantaggio

sulla Williams di Keke

Rosberg.

Elio De Angelis con Ayrton Senna nel 1985

|

|

Dopo quell'affermazione, De Angelis si imporrà ancora una volta a Imola, nel Gran Premio di San Marino del

1985, sempre con la Lotus. Alla

fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato

tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era

stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton

Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più

stato spazio lì. Alla

fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato

tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era

stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton

Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più

stato spazio lì.

La sua carriera era stata rapida e ricca di soddisfazioni: nel '75 era

stato campione del mondo kart, poi aveva corso in F.3, con la quale si era

messo in luce nella gara di contorno a Montecarlo, e in F.2. L'approdo in

Formula 1 era arrivato nel '79 con la Shadow, per poi passare alla Lotus e

restarci per sei stagioni, fino al divorzio "necessario" e il conseguente

passaggio alla Brabham. Dove, De Angelis aveva trovato una vettura

"strana": Gordon Murray, il geniale progettista del team all'epoca ancora

di Ecclestone, aveva infatti disegnato una monoposto superpiatta, per

sfruttare meglio l'effetto suolo.

E' con questa monoposto - che tanti problemi aveva evidenziato nelle

prime gare della stagione '86 - che Elio De Angelis svolge alcuni test sul

circuito di Le Castellet, quando si verifica il terribile incidente.

Estratto ancora vivo dall'abitacolo, lo sfortunato pilota romano cessa di

vivere poco dopo.

E' il 15 maggio: poco meno di due mesi prima, aveva compiuto 28 anni.

|

|

Alan Stacey

(Broomfield, 29 agosto 1933 – Circuito di Spa-Francorchamps, 19

giugno 1960) è stato un pilota automobilistico britannico.

Nato

a Broomfield, presso Chelmsford (Regno Unito) da una famiglia di

allevatori, si era presto messo in luce ed era riuscito ad arrivare a

correre per la Lotus, nonostante avesse una protesi alla parte

inferiore della gamba sinistra, cosa che lo obbligava a usare, per

azionare la frizione, un comando di tipo motociclistico.

Morì durante il Gran Premio del Belgio 1960, in una delle

più tragiche edizioni di un GP che si ricordi: in quella stessa

corsa perse la vita anche Chris Bristow e chiuse la carriera un'altra

promessa dell'automobilismo britannico, Mike Taylor, mentre nelle prove il grande Stirling Moss si era fratturato entrambe le gambe.

L'incidente di Alan Stacey avvenne a Masta, su un rettilineo

velocissimo: un uccello aveva colpito Stacey in pieno volto, la macchina

impazzita uscì di strada. Il pilota, sbalzato fuori dall'abitacolo,

morì sul colpo.

|

|

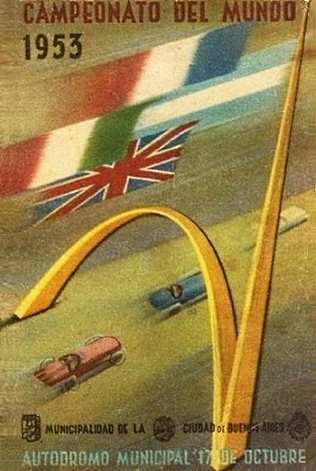

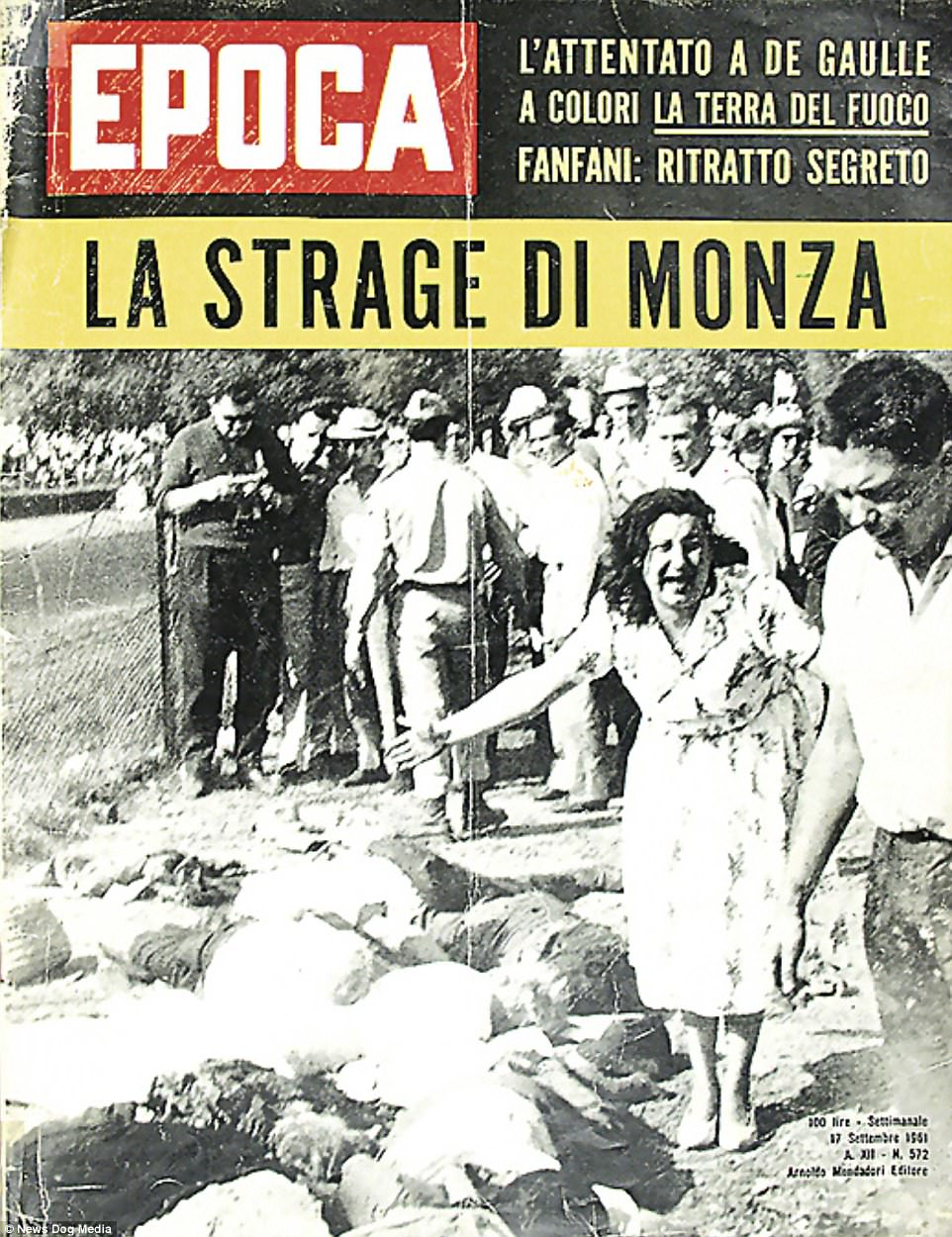

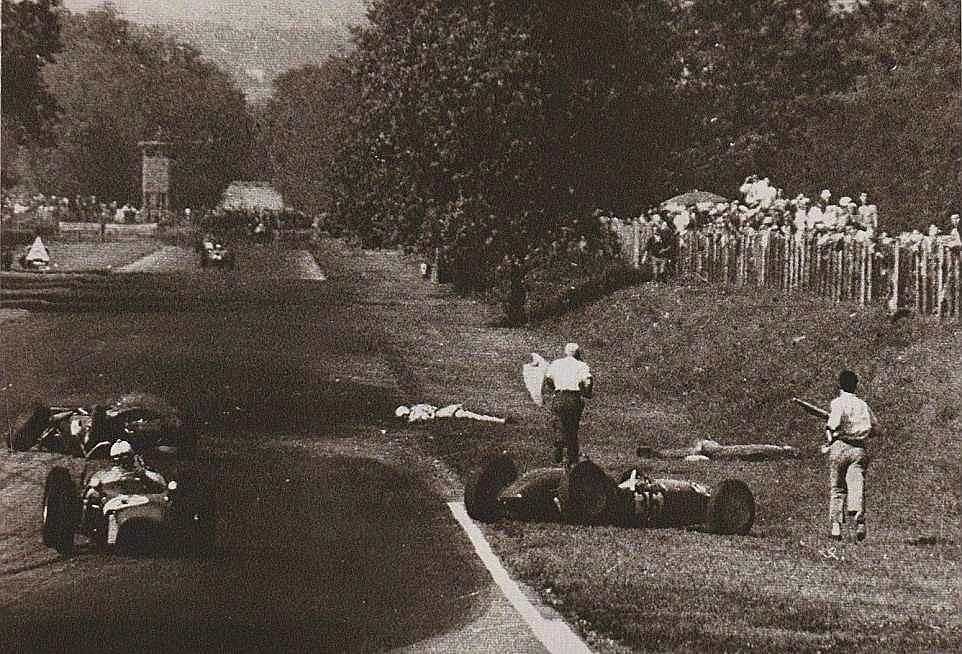

Sono ormai passati ben 60 anni da questa entusiasmante gara eppure il

suo ricordo è ancora vivo nel cuore degli appassionati. Il Gran Premio

d’Argentina del 1953 fu la prima gara della stagione del campionato di Formula 1 e venne disputato il 18 Gennaio. L’anno precedente aveva dominato l’italiano Alberto Ascari.

Cerchiamo di ricostruire questa giornata a partire dalle novità che si presentarono: innanzitutto la Ferrari

che nella stagione scorsa non aveva avuto rivali in grado di competere

con le sue monoposto decise di rafforzare il suo team piloti siglando un

accordo con un giovane inglese, Mike Hawthorn. Questa scelta fu

obbligata in quanto la Maserati aveva riportato alla guida delle sue

monoposto Juan Manuel Fangio, il quale era stato assente dal mondo delle

corse per un periodo di ben 7 mesi a causa di un brutto incidente

avvenuto sul circuito di Monza; con il ritorno del pilota le motivazioni

della scuderia del tridente crebbero e si cercò di sviluppare un’auto

in grado di competere con quella del cavallino rampante, così si creò

una forte tensione ancor prima che il campionato potesse cominciare.

Con ben sei argentini tra le fila dei sedici partenti al GP, inclusi

Fangio e José Froilan Gonzalez entrambi su Maserati, il numero degli

spettatori crebbe esponenzialmente, favorito anche dall’iniziativa del

presidente Peron di non far pagare l’entrata al circuito, tanto che le

reti di sicurezza furono infrante da questa folla che si accampò lungo

tutto il tracciato senza la minima paura di essere travolta dalle

automobili in corsa: alla fine si contarono ben 400.000 persone

all’interno dell’autodromo di Buenos Aires. Resosi inutili tutti i

tentativi di placare i presenti si decise di dare il via alla

competizione, cosa che non fu gradita ai piloti i quali tentarono di

allontanare la folla dal perimetro del percorso gesticolando durante il

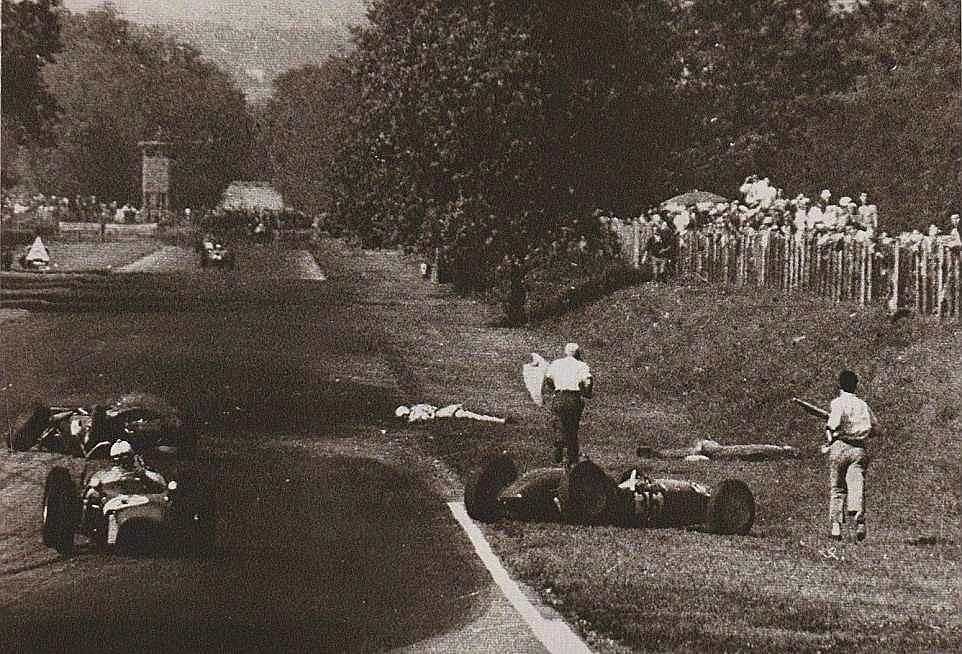

loro passaggio, ottenendo però risultati inefficaci. Al 32° giro si

verificò quello che tutti i piloti e gli organizzatori avevano previsto:

qualcuno tentò di attraversare il circuito mentre sopraggiungeva la Ferrari

di Nino Farina; l’italiano tentò di scansare all’ultimo la figura

presentatasi davanti ai suoi occhi e finì rovinosamente sugli spettatori

con un drammatico bilancio di 10 morti e oltre trenta feriti, mentre il

pilota se la cavò con qualche ferita agli arti inferiori. Un altro

episodio spiacevole fu quello di Alan Brown che a bordo di una

Cooper-Bristol colpì un ragazzino. La corsa tuttavia riprese.

|

Al termine della gara, dopo ben 3 ore, a dominare fu come previsto

Alberto Ascari, il quale partito dalla pole position non perse mai il

primato e ciò fu dovuto anche al fatto che montava un 2.5 litri sotto il

cofano della sua Ferrari. Secondo fu il suo compagno di squadra Luigi

Villoresi con oltre un giro di distacco. Sul gradino più basso del podio

giunse Gonzales che ricevette un lungo applauso dalla folla locale

anche per il fatto di aver portato così in alto il ben più piccolo 2

litri di casa Maserati, mentre il molto atteso Fangio fu costretto al

ritiro a causa di alcuni problemi alla trasmissione. Al quarto posto si

piazzò il giovane Hawthorn, il che gli garantirà una certa fama ed un

brillante futuro nella scuderia del cavallino.

|

|

|

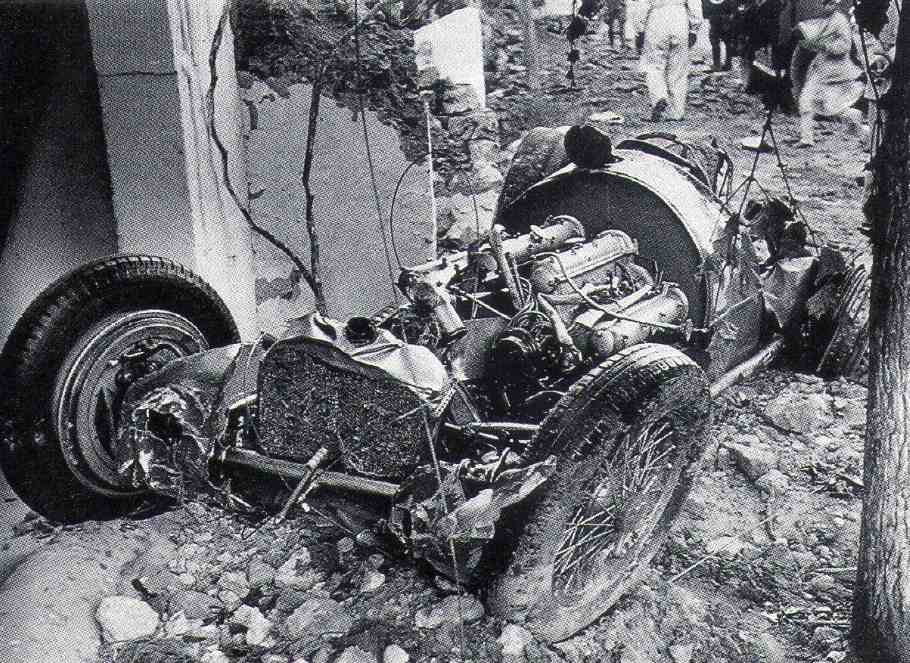

La BMW di Gerhard Mitter dopo l'incidente mortale del tedesco al Nurburgring..

Un

guasto alla sospensione o allo sterzo, la causa

dell'incidente durante le prove del Gran Premio di Germania

del 1969.

|

1966 James Garner - Film "Grand Prix"

Link: Grand Prix 1966

|

James Hunt, una vita spericolata

Il 15 giuno 1993 James Hunt fu

trovato morto nella sua casa londinese: ricordarlo significa ripercorrere,

seppur brevemente, una vita spericolata che ebbe il suo momento di gloria

proprio con quella McLaren che oggi, ancora una volta, rappresenta la maggiore

avversaria del Cavallino rampante.

|

A Parigi, per ricevere il riconoscimento del titolo iridato conquistato, si

presentò in smoking e scarpe da ginnastica, anche se lui avrebbe preferito

andare scalzo, come spesso faceva. Era il 1976,

e James Hunt era il nuovo campione del mondo di F.1: alla fine l'aveva spuntata

su Niki Lauda, beffando con un solo punto di vantaggio, il rinunciatario

ferrarista nell'ultima corsa in Giappone.

Risultato ottenuto con la McLaren, che grazie al fortissimo pilota inglese

conquistava così il suo secondo titolo, dopo quello centrato due anni prima con

Emerson Fittipaldi. Ma la figura di Hunt, più che alla McLaren, resta legata a

quella di Lord Alexander Hesketh, un bizzarro rampollo della nobiltà inglese

innamorato delle auto da corsa.

|

Dopo aver sponsorizzato la March del debutto in F.1 del suo pupillo, Hesketh

realizzò un proprio team con una propria monoposto: un sodalizio che ebbe a

Zandvoort nel 1975 il suo momento più glorioso con la vittoria nel Gran Premio

d'Olanda: l'unica per il team Hesketh, e la prima delle dieci ottenute da Hunt

nella sua carriera.

Nel 1976, infatti, il pilota inglese accettò la corte della McLaren, alla

quale si legò fino al 1978. L'anno successivo, James passò alla Wolf rimasta

vedova di Scheckter. Ma la scarsa competitività della monoposto convinse Hunt a

maturare la decisione che già da tempo accarezzava: quella di abbandonare le

corse.

|

Come nel suo stile, James annunciò improvvisamente che quello di Montecarlo

sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio: il 27 maggio 1979 si concluse quindi la

carriera di Hunt in F.1. Dopo un tentativo mal riuscito di fare l'agricoltore,

Hunt si diede alle telecronache dei Gran Premi per la BBC e per Eurosport, con

commenti che innescarono spesso polemiche roventi fra i suoi colleghi, spesso

giudicati con troppa disinvoltura dall'ex iridato.Nel suo mirino finì più volte Patrese: del resto, con il pilota padovano

c'era ancora ruggine per l'episodio monzese del 1978 sfociato nel dramma di

Peterson. Ma ai contrasti, alle prese di posizione, agli atteggiamenti

strafottenti, Hunt era abituato..

|

|

La sua esistenza è sempre stata esagerata, a cominciare dal modo di vivere la

F.1, per finire all'uso e all'abuso di fumo, alcol, passando da una vita privata

perlomeno disordinata. E anche la sua morte, avvenuta improvvisamente a 45 anni

per arresto cardiaco, ha suscitato dubbi sull'effettiva causa del decesso.

|

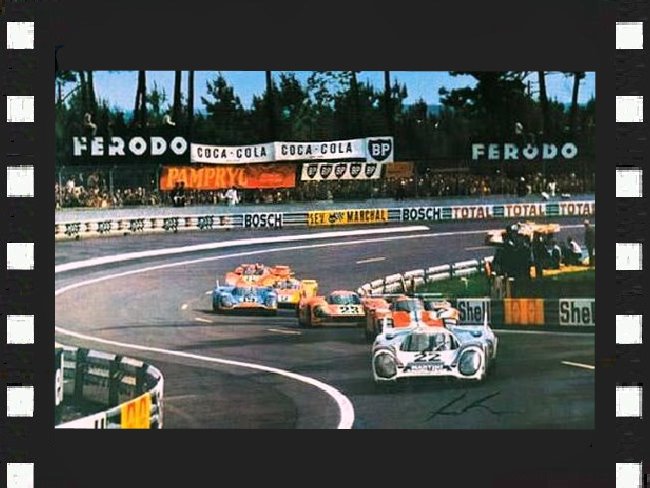

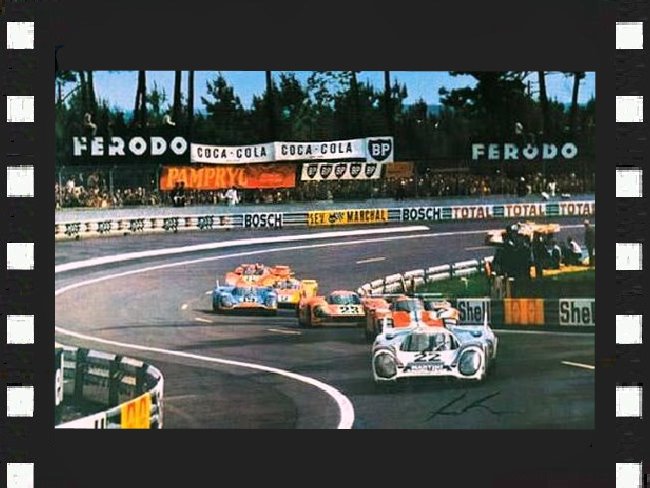

1955 Tragedia a Le Mans

La Le Mans è la gara

automobilistica più vecchia del mondo. Dura 24 ore e mette a

dura prova efficienza e resistenza delle automobili e dei piloti, ma

non senza conseguenze; al primo giro della 24 ore di Le Mans del

1937, René Kippeurth viene catapultato fuori

dall’abitacolo della sua Bugatti 44 e centrato dalla BMW di Pat

Fairfild: muoiono entrambi. Nel 1949, all’ultima ora,

l’Aston Martin di Pierre Marechal sbaglia un sorpasso e si

schianta, uccidendolo. Nel 1951, la Ferrari 212 guidata da Jean

Lariviere vola fuori dal circuito, e Lariviere muore decapitato da ufn

cavo d’acciaio. Nel 1953 la Ferrari 340 di Tom Cole esce di

strada a 170 chilometri all’ora; lui viene sbalzato fuori

dall’abitacolo e si sfracella contro il muro di una casa.

Pierre Lavegh

|

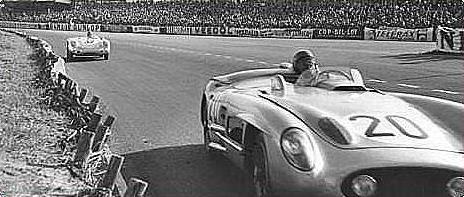

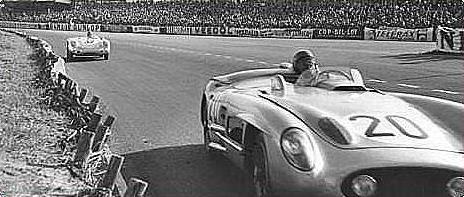

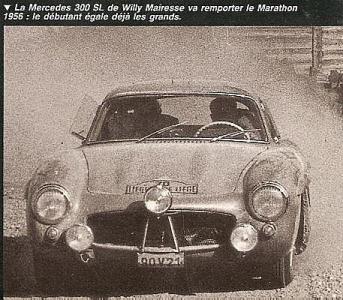

Nel 1955, la Mercedes 300 SLR di

Pierre Lavegh si scontra con l’Austin-Healey di Lance Macklin, si

solleva in aria e piomba tra gli spalti

a oltre 100 chilometri all’ora in una pioggia di schegge d’acciaio,

benzina e alluminio incandescente: muoiono i due piloti insieme a 83

spettatori.

Nel 1956 Louis Hery muore arso vivo nella sua Monopole X86, nel 1958 la

Jaguar di Jean Brussin sbanda per la pioggia, si capovolge e viene

centrata dalla Ferrari di Bruce Kessler; Brussin muore

nell’impatto. Al pubblico non importa, e aumenta ogni anno. Agli

inizi degli anni ’60, qualunque pilota partecipi alla Le Mans

entra nell’abitacolo consapevole che potrebbe morire. |

|

La

prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.

Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro

di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti

e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi

avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare

automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo

paritario.

Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la

Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall. La

prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.

Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro

di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti

e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi

avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare

automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo

paritario.

Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la

Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall.

Con una temperatura che raggiunge i 40 gradi all'ombra il Gran Premio si trasforma in una prova

più per il pilota che per la vettura. Sono solo due i piloti che

increduli riescono a concludere la gara, uno di questi è il vincitore,

Fangio. Sia Fangio che Moss si ritirano dalle gare al Gran Premio di

Monaco che vede vincitore Trintignant su Ferrari.

Monaco ci fa presagire ciò che sta per accadere quando Ascari esce di

pista finendo nelle acque del porto. Morirà quattro giorni dopo mentre

prova una macchina sportiva della Ferrari. La Lancia, senza il suo

pilota di punta e con forti problemi economici, è costretta a ritirarsi

dalle corse.

Nel frattempo Moss vince in maniera stupefacente la Mille Miglia,

diventando il primo vincitore non italiano dai tempi di Caracciola.

La Mercedes vince ancora a Spa conquistando sia la prima che la seconda

posizione.

A quei tempi la maggior parte dei grandi piloti si dilettava anche con

macchine da Granturismo e non c'era gara più importante della 24 ore di

Le Mans per condurre simili auto. La competizione diventa il luogo di

una sfida attesa da tempo fra la Jaguar britannica, l'italiana Ferrari e

la tedesca Mercedes.

Tutti e tre i piani di gara avevano come primo obiettivo quello di

sconfiggere gli altri due avversari.

Alle 4 del pomeriggio dell'11 Giugno 1955 comincia la gara che porterà

alla peggiore tragedia che il mondo delle corse ricordi.

Castellotti su una Ferrari balza in prima posizione seguito dalla Jaguar

di Hawtorn. Fangio, che è partito male, sta correndo a tutta velocità

per risalire dalla quattordicesima posizione. Presto riaggancia Hawthorn

e lo supera per poi essere a sua volta risorpassato nel giro

successivo. Hawthorn e Fangio, superato Castellotti, ripropongono la

loro epica sfida di Reims del 1953. Alle 6 e mezza del pomeriggio scocca

l'ora della prima fermata ai box.

Dopo aver passato la Casa Bianca Hawthorn imbocca precipitosamente il

rettilineo principale e si lancia nei box.

Questa manovra prende di

sorpresa Macklin, sulla sua più lenta Austin-Healy che viene così

costretto ad un brutto scarto a sinistra. Nel frattempo la Mercedes di

Pierre Levegh che sta sopraggiungendo si trova la strada sbarrata dalla

Austin-Healey. La tampona alla velocità di 250 km/h.

L'impatto é tale che l'auto prende il volo e si schianta contro la

barriera di protezione che separa gli spalti dalla pista. L'auto si

incendia e il motore ed una sospensione staccatisi durante l'urto

finiscono nella folla uccidendo 83 persone e ferendone più di 100.

Ivor

Bueb sostituisce Hawthorn, sconvolto dall'accaduto, mentre Moss prende

il posto di Fangio e la corsa non si interrompe. Dopo dieci ore arriva

dai direttori della Daimler Benz l'ordine di ritirare le ultime Mercedes

rimaste in gara, in quel momento al primo e al terzo posto. Finalmente,

alle quattro pomeridiane del giorno seguente, l'incubo finisce con la

vittoria di Hawthorn sulla sua Jaguar.

Il tragico incidente, del quale Hawthorn è stato involontario

responsabile,

ossessionerà il pilota inglese per il resto della sua vita. Nonostante

le

proteste dell'opinione pubblica, la settimana successiva si tiene il

Gran Premio

d'Olanda. Fangio e Moss si ripetono in un'altra doppietta, con primo e

secondo

posto. La gara seguente, invece, è il Gran Premio di Gran Bretagna, che

quell'anno si corre ad Aintree. La squadra Mercedes domina letteralmente

la

corsa, piazzando le sue quattro auto ai primi quattro posti, con la

prima

vittoria assoluta di Stirling Moss. Molte gare vengono cancellate a

causa

dell'incidente di Le Mans. Il Gran Premio d'Italia è l'ultima prova di

questo

Campionato del Mondo. Le Mercedes vincono ancora con Fangio e si

piazzano anche

seconde grazie a Taruffi, ma il pilota argentino dopo aver vinto la

Targa Florio

decide di ritirarsi dalle competizioni. Avendo vinto tutto il possibile

Fangio,

con quasi il doppio dei punti del secondo qualificato, si laurea

Campione del

Mondo per la terza volta.

|

|

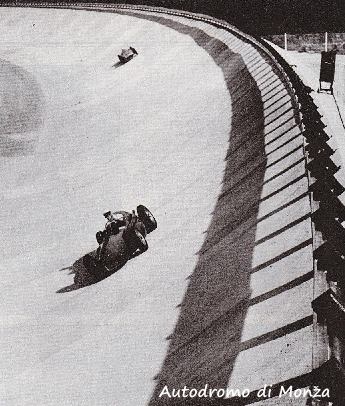

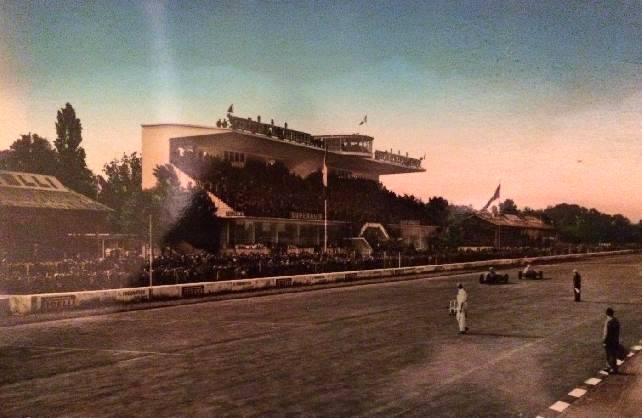

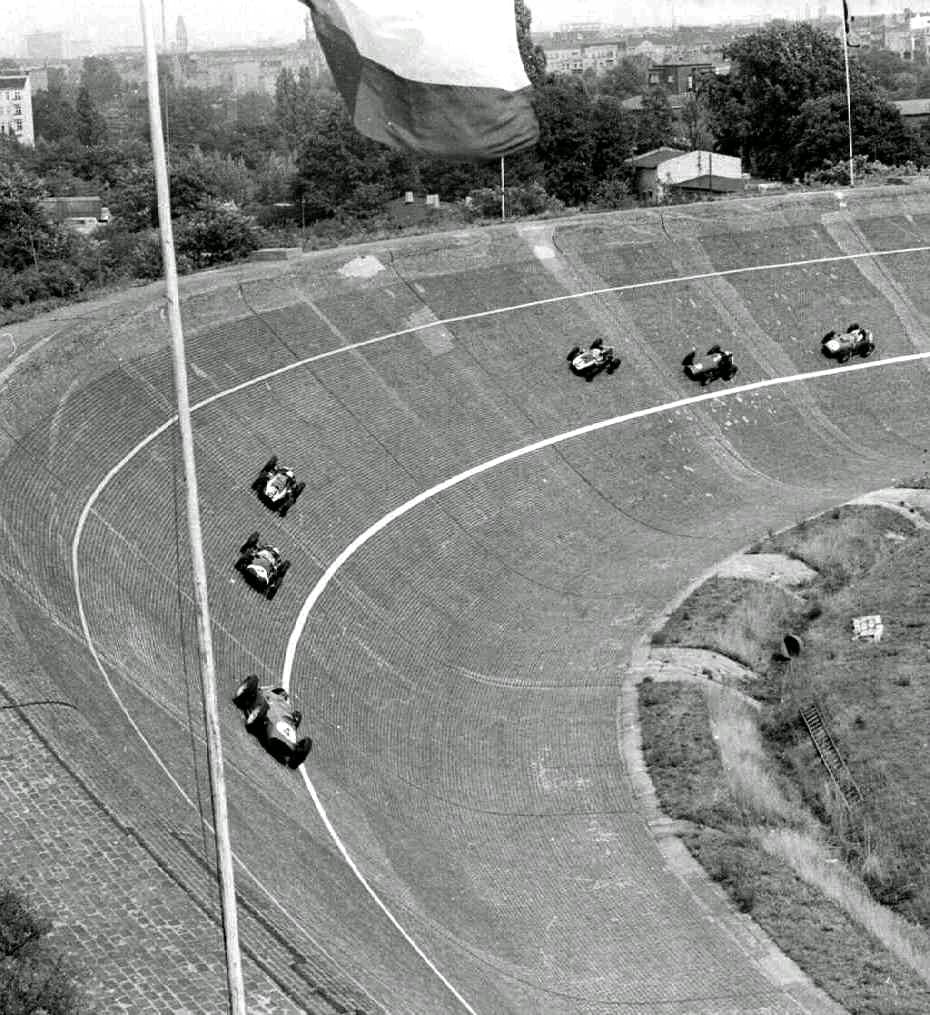

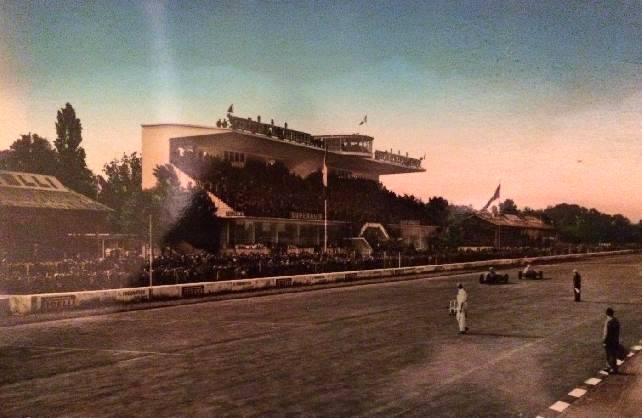

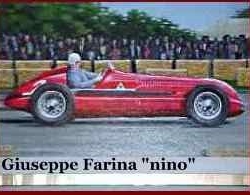

1951

|

|

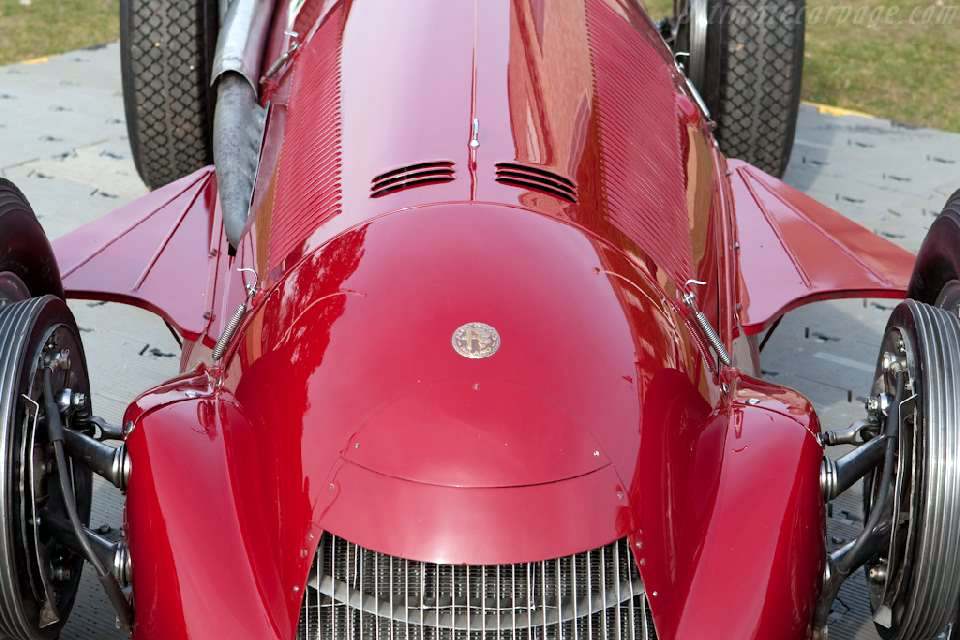

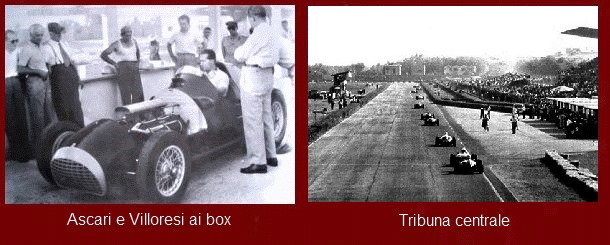

Gli anni Cinquanta: sono gli anni dei mitici piloti

Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Juan-Manuel Fangio, Gigi Villoresi,

José Froiland Gonzalez, Piero Taruffi, Eugenio Castellotti e

Stirling Moss. Le prestigiose Case Automobilistiche che partecipano

alle competizioni sono Alfa Romeo, Auto Union, Ferrari, Mercedes-Benz,

Maserati, Vanwall e Coope. Nel 1951 viene realizzata a Monza

l’avveniristica Tribuna Centrale, una costruzione che

farà Storia e caratterizzerà

l’impianto. Oltre alla pista stradale, il tracciato

comprendeva un anello di velocità (o catino

dell’alta velocità) lungo circa 4,5 chilometri con

due curve sopraelevate in terrapieno..

|

|

|

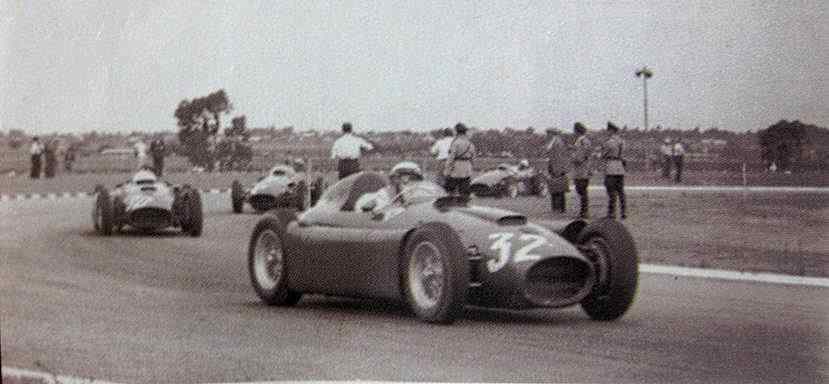

Gran Premio d’Italia 1951

a Monza, teatro di una

storica sfida tra Alfa Romeo e Ferrari.

Il Gran Premio d'Italia 1951

si è svolto ad una settimana di distanza dal GP delle Nazioni di

motociclismo che aveva occupato il circuito nella seconda domenica di

settembre, data abituale per questa gara di Formula 1.

La gara fu vinta da Alberto Ascari su Ferrari, davanti al compagno di

squadra José Froilán González; per la scuderia del

cavallino si trattò inoltre della prima doppietta nella sua

storia, oltre al primo successo sul circuito brianzolo.

|

Mario Andretti

Mario Gabriele Andretti (Montona, 28 febbraio 1940) è un ex pilota automobilistico italiano naturalizzato statunitense,

attivo sia negli Stati Uniti che in Europa.

|

|

Nato nel 1940 a Montona nell'allora provincia di Pola,

all'epoca italiana, lasciò l'Istria nel dopoguerra quando la

famiglia, dopo l'assegnazione della regione alla Jugoslavia, fu

dislocata in un campo profughi di Lucca.

Prima di lasciare l'Italia svolse il lavoro di aiutante meccanico in

una officina di Lucca. Appassionato di automobilismo assistette alle

prime gare all'età di tredici anni e fu spettatore della Mille

Miglia.

Nel 1955 ottenne, insieme alla sua famiglia, il visto di ingresso per

gli Stati Uniti stabilendosi a Nazareth, in Pennsylvania, e nel 1964

divenne cittadino statunitense.

|

|

|

|

|

Nel

1977 la Lotus lanciò il modello 78, la prima vettura da Gran

Premio che sfruttava l'effetto suolo. Andretti conquistò 4

vittorie, 7 pole, 4 giri veloci e chiuse terzo nel campionato mondiale.

Con il modello 79 la Lotus diventò imbattibile l'anno seguente, che incoronò Andretti campione del mondo. Le 6 vittorie, i 3 giri più veloci e le 8 pole position

dimostrano la superiorità del pilota italoamericano (agevolata

anche dagli ordini di scuderia che imposero al suo compagno Ronnie Peterson di non attaccarlo) e della Lotus. La vittoria fu amara in quanto coincise con Gran Premio d'Italia durante il quale proprio il compagno Peterson morì per i postumi di un incidente al via della gara.

|

|

La pista dei campioni

|

|

|

1987:Mansell

KO nelle prove.

Il clima in casa Williams è teso.Piquet è in testa al mondiale e

Mansell ha 12 punti di svantaggio a due gare dalla fine.Il duello però

non inizia nemmeno perchè l'inglese, durante le prove, perde il

controllo della vettura e si schianta contro le protezioni riportando

lesioni alla colonna vertebrale che lo costringono a rinunciare alle

speranze iridate.

|

|

|

1988:Il primo

titolo di Ayrton.

E' il primo anno di convivenza fra Prost e Senna alla McLaren.Se il

brasiliano vince la gara conquisterà il suo primo agognato titolo.Al

via Ayrton parte dalla pole ma perde una decina di posizioni mentre

Prost scatta in testa.Il brasiliano inizia una mitica rimonta e già a

metà gara è in scia al francese che ben presto supera per involarsi

alla conquista del primo iride.

|

|

|

1989:Lo

scontro alla chicane.

Il secondo anno di convivenza tra Senna e Prost è caratterizzato da

un clima litigioso.Il brasiliano è protagonista di una stagione

sfortunata.Domina quasi tutti i gran premi ma l'unica McLaren con

problemi di affidabilità è risultata sempre la sua.Prost si trova

così con un vantaggio di 16 punti a due gare dalla fine.La gara vede

Prost al comando con Senna sempre in scia.A sei giri dalla fine tenta

l'attacco alla staccata della chicane, supera il francese ma questi lo

stringe fino a buttarlo fuori.Prost si ritira mentre il brasiliano

riparte, si ferma ai box per cambiare l'alettone, raggiunge e supera

Nannini tagliando per primo il traguardo.Viene in seguito squalificato

per un fantomatico taglio di chicane.Il titolo va a Prost e Senna non

glielo perdonerà mai.

|

|

|

1990:La

vendetta.

Prost è passato alla Ferrari ma l'avversario è sempre Senna.Il

francese deve vincere assolutamente.Senna parte dalla pole ma Prost

scatta meglio e si presenta davanti alla prima curva.Senna non ci pensa

due volte e, alla staccata, lo sperona volontariamente.Gara finita e

titolo a Senna che dichiara:"A volte le gare finiscono a sei

giri dalla fine, altre volte alla prima curva....".

|

|

|

1991:Nulla da

fare per Nigel.

A Suzuka Mansell deve assolutamente vincere se vuole

conquistare il titolo.Al via Senna lascia passare il compagno di squadra

Berger.Senna, in seconda posizione, controlla Mansell che prova

in tutti i modi di superarlo fino a commettere un errore che lo

toglie dalla corsa.A quel punto il brasiliano si scatena e in pochi giri

recupera dieci secondi a Berger fino a superarlo.Davanti al

traguardo, però, rallenta fin troppo platealmente lasciando

vincere il fedele compagno di squadra.

|

|

|

1996:Duello

fra figli d'arte.

Damon Hill e Jacques Villeneuve, sono compagni di

squadra nel team Williams.E' la prima volta che i figli di due campioni

(rispettivamente Graham e Gilles) si giocano il

titolo.Jacques parte male dalla pole e Damon va in fuga.Il canadese

rimonta ma al 36° giro, dopo il pit stop, perde una ruota e

il titolo che conquisterà comunque l'anno successivo.Damon Hill diventa

così campione del mondo come lo fu suo padre.

|

|

|

1998:Il primo

di Hakkinen.

Michael Schumacher su Ferrari e Mika Hakkinen su

McLaren, sono in lotta per la conquista del titolo.Il sogno ferrarista

finisce subito perchè Schumacher, dalla pole, fa spegnere il motore

e quindi parte dal fondo dello schieramento.Il tedesco è autore di una fantastica

rimonta che lo porta fino al secondo posto ma lo scoppio di un pneumatico

lo costringe al ritiro.Il finlandese, Mika Hakkinen, vince così la gara

ed il suo primo meritato titolo.

|

|

|

2000:Titolo

piloti alla Ferrari dopo ventuno anni.

Michael Schumacher concquista il suo terzo mondiale e riporta

il titolo piloti alla Ferrari dopo 21 anni.L'avversario è sempre

Mika Hakkinen con la McLaren.Fantastico il duello fra i due

contendenti, sempre al massimo dal primo all'ultimo giro.La svolta al

secondo pit-stop quando la McLaren, con una strategia

sconsiderata,permettono alla Ferrari di passare al comando e vincere.

|

|

|

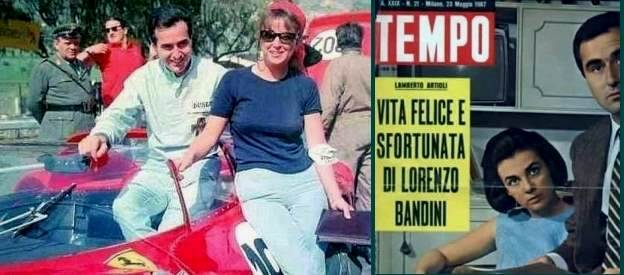

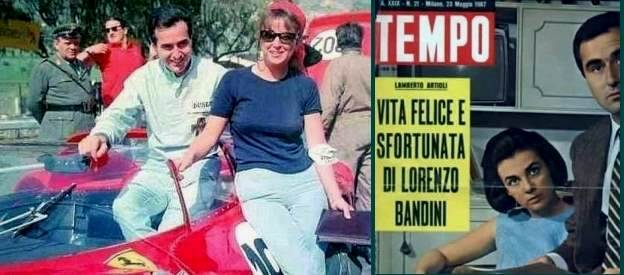

Una Storia Italiana

Bandini

e la formula uno. Una storia come tante altre, uguale ad altre storie di altri

piloti che negli anni 60 avevano una voglia matta di emergere, di arrivare, di

dimostrare di che pasta erano fatti.

Di carattere calmo e molto serio, Lorenzo

rappresentava quello che in gergo si chiama "il bravo ragazzo", un ragazzo che

ha costruito il suo debutto in formula uno con tanti sacrifici.

Una storia la

sua, coltivata nel garage milanese del Sig.Freddi, che sarebbe poi diventato suo

suocero,

dopo avere sposato Margherita.

|

Bandini

raccontava che in Italia giunse da Bengasi, dove il padre gestiva

un'industria di macchine agricole. A quindici anni arrivò a

Milano in cerca di miglior fortuna, senza soldi e con tante speranze.

Iniziò come meccanico nel garage di Freddi e quindi la

passione per le auto da corsa lo contagiò, collaudando di

nascosto le auto dei clienti. Cominciò con una Fiat 1100 TV

nella Castell'Arquato - Vernasca e si classificò 15°

di classe. Lorenzo continuò con le gare in salita, fino a

"centrare" nel 1956 un primo posto nella Lessolo-Alice con una Fiat 8V

preparata da lui stesso. Nel 1958 acquista una formula Junior, una

Volpini e si iscrive al Gran Premio di Siracusa di quell'anno,

classificandosi al 3° posto. Dopo avere acquistato una

Stanguellini, vinse il Gran Premio Libertad a Cuba e

partecipò al corso indetto dalla Scuderia Centro-Sud di

Mimmo Dei, con un' insegnante d'eccezione: Piero Taruffi. Nel 1961

riceve la chiamata di Ferrari e a bordo di una Testa Rossa, vince il

Circuito di Pescara. Da quel momento in poi, le vittorie come stradista

si susseguono in modo costante, fino alla vittoria alla 24 Ore di Le

Mans. Vince l'unico Gran Premio di F1 nel 1964 in Austria. Nel 1967

vince in coppia con Amon la 24 Ore di Daytona, ma lui non si monta la

testa, rimane sempre con i piedi per terra. Lui non è una

prima donna, è solo un pilota che ama il suo mestiere. Poi

arriva il 7 maggio 1967, il Gran Premio di Monaco, la morte che prima

lo sfiora e poi lo prende definitivamente, il 10 maggio lasciandoci la

nostalgia di quel "bravo ragazzo".

Senza dubbio Bandini fu il pilota italiano

più amato dagli italiani degli anni '60. Iniziò a

correre per la Scuderia Centro Sud di Mimmo Dei, abbandonando il sogno

di esordire a bordo di una Ferrari messa a disposizione dalla FISA, che

preferì Giancarlo Baghetti. Esordì come pilota di

F.1 nel Gran Premio del Belgio del 1961. Enzo Ferrari lo

chiamò a Maranello nel 1962.

Lorenzo Bandini

|

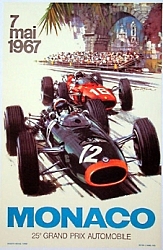

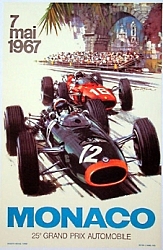

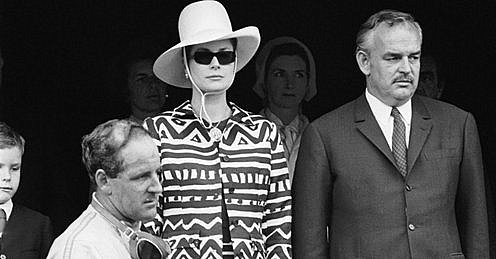

7 maggio 1967

venticinquesima edizione del gran Premio di Monaco

|

|

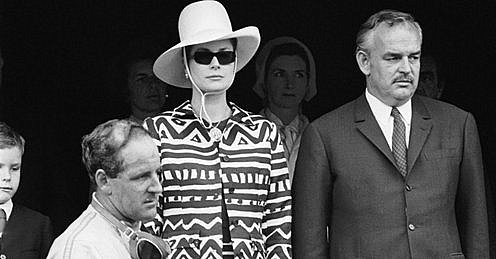

I principi regnanti Ranieri e Grace, come prassi

vuole, sono tra i numerosi spettatori disseminati lungo il tracciato

del circuito Monegasco.

E' domenica, la domenica del Grand Prix.

Gente dappertuttto: alle finestre delle case, sugli yachts, lungo la

pista che si snoda tra il mare e il celebre Casinò. Bandini è la grande speranza di tutti gli innamorati della

rossa e non vuole tradire le attese, sente la

responsabilità. Lorenzo Bandini sta ultimando gli ultimi preparativi prima di scendere

in pista.

Alle ore 15 va in scena il Gran Premio di Montecarlo. |

|

Un

pubblico numerosissimo fa da cornice allo svolgimento della gara

Monaco è il salotto della F1, una gara

particolare, prestigiosa ma anche maledettamente difficile. Monaco è il salotto della F1, una gara

particolare, prestigiosa ma anche maledettamente difficile.

E' la sfida tra il pilota e il tracciato e le sue mille insidie.

Bandini quest'oggi è il personaggio. Il pronostico lo

dà favorito.

|

La gente grida "Lorenzo! Lorenzo!"

E' venuto il momento di dire addio al folklore.

Bisogna pensare solo ad andare forte.

A vincere.

|

|

|

I piloti si preparano, la tensione sale,

poi rombano i motori. Chiron piega una ad una le dita della mano sinistra. Nell'altra ha già pronta la bandiera che darà il

via alla corsa.