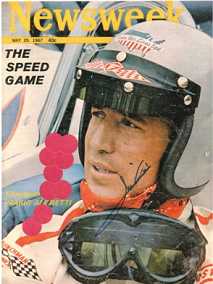

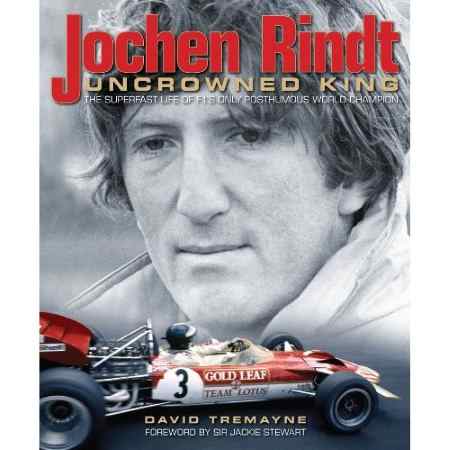

Curiosità - Personaggi Mito

La dinamica

dell’incidente non ce l’ha chiara nemmeno Enzo Ferrari. Che

scrive: “È difficile sapere con esattezza ciò che

accadde.

I pochi

testimoni e gli ufficiali di gara fecero un racconto in cui lo spavento

prevalse sulla fedeltà della cronaca”.

Gran Premio di Francia, 6 luglio del 1958, mentre lotta con Mike Hawthorn si schianta e muore Luigi Musso sulla Ferrari

alla curva del Calvaire di Reims.

“E finisce – sempre Ferrari che scrive – il bello stile italiano”.

Educato, acculturato, figlio di un diplomatico e bello come un divo,

eroe intrepido e dannato, corre per mestiere e corre pure – lo confessa

ad Antonio Ghirelli – perché ha bisogno “di guadagnare molto”, prova a farlo “attraverso un rischio calcolato”.

È una faccenda enigmatica, ci sono di mezzo i debiti di gioco. Musso

nel 1957 nel volo verso l’Argentina ha perso 12 milioni di lire a poker.

E allora le corse, il Gran Premio di Francia che assegna un premio

dieci volte più grande rispetto a tutte le altre tappe del mondiale.

Lui

è deciso a vincere.

Come Hawthorn e Collins che pure guidano la Ferrari

e secondo Fiamma Breschi, l’ultima compagna di Musso, hanno un patto

per ostacolarlo:

Chiunque dei due avesse vinto, avrebbe diviso i soldi con

l’altro. L’unione fa la forza. E loro erano in due contro Luigi che non

faceva parte dell’accordo. Era una rivalità che avrebbe anche favorito

Ferrari anziché danneggiarlo.

Più veloci andavano, più probabilità

c’erano di vincere.

Insomma Musso quando arriva al Calvaire si gioca tutto per tutto:

“Sono convinto – svela Ferrari – che la foga della gara

gli fece tenere

il piede giù a fondo”.

Come gli aveva detto Fangio, per guadagnare mezzo

secondo.

Fangio che dall’inizio del campionato già sta meditando il

ritiro e dopo la tragedia decide di smettere.

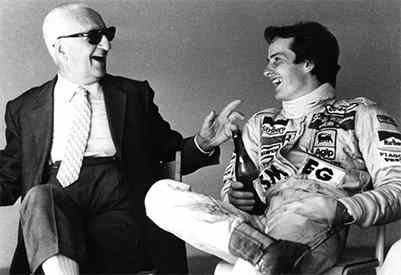

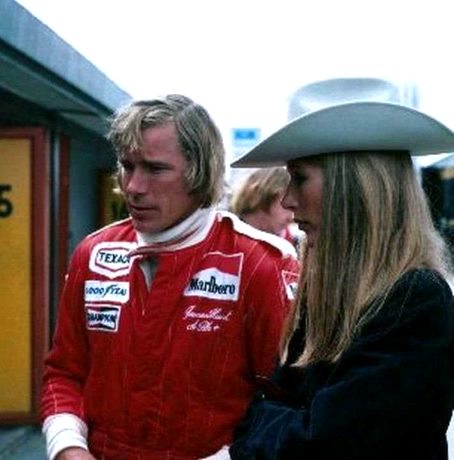

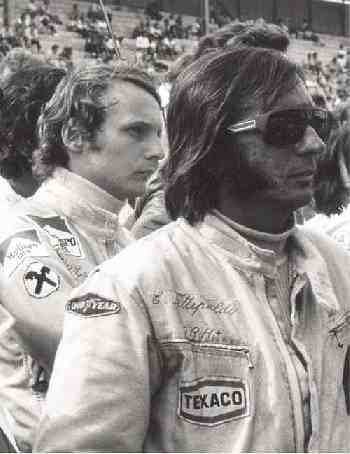

Fiamma Breschi Enzo Ferrari

|

CHI ERA FIAMMA BRESCHI

LA MUSA MISTERIOSA CHE COLORAVA LA VITA DI ENZO FERRARI

|

L'ultimo, straordinario, saluto firmato Giorgio Terruzzi a Fiamma

Breschi, la “bellissima signora” del Cavallino - Dopo la morte del

compagno Luigi Musso, pilota romano della Rossa, tentò il suicidio ma fu

salvata dalla donna di Fangio - Fu allora che Ferrari cominciò a

scriverle, a chiederle consigli: "Si affidò a me - disse lei - gli

inventai quello che poi è diventato il suo modo di vestire”...

|

|

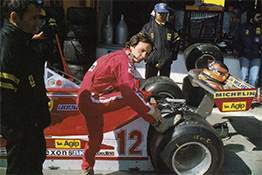

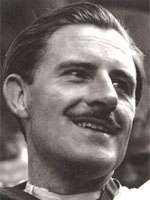

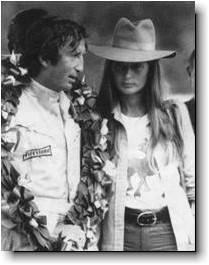

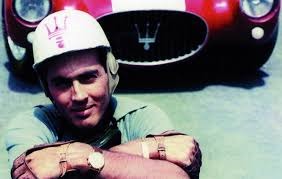

Luigi Musso

|

Musso non sopravvisse alle ferite riportate nella celebre

Curva del Calvaire

del Circuito di Reims.

|

|

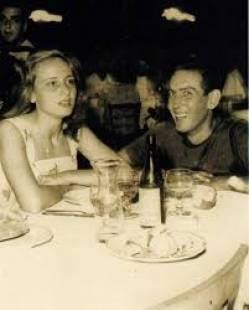

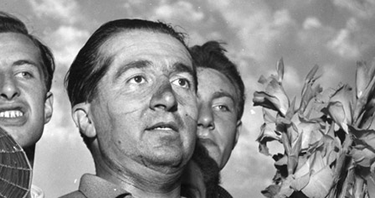

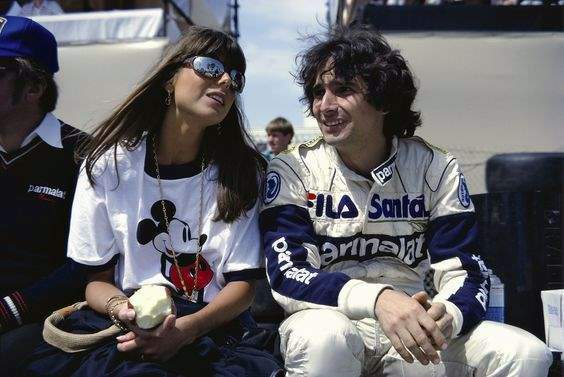

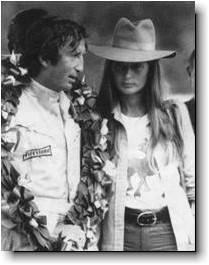

Fiamma Breschi - Luigi Musso

|

|

|

|

«L' ingegnere Mauro Forghieri e Gaetano Passarelli con dolore

partecipano alla scomparsa della signora Fiamma Breschi, ricordando con

tristezza e rammarico quando le gare si vivevano e vincevano con grande

spensieratezza e allegria e con la presenza ai box di signore

bellissime». Il necrologio è apparso ieri sul Corriere . Poche righe

delicate e romantiche che contengono una storia intensa e sommersa.

Protagonisti: Fiamma Breschi, la «bellissima signora», ed Enzo Ferrari.

Lei, ultraottantenne e malata, è scomparsa venerdì a Firenze. Lui,

signore e padrone della leggenda più straordinaria del motorismo, se n' è

andato il 14 agosto 1988. Si conobbero nel cuore degli anni Cinquanta.

Fiamma, giovane e attraente, era la compagna di Luigi

Musso, pilota romano del Cavallino, disposto a lasciare moglie e due

figli pur di averla accanto ogni giorno, sino all' ultimo, 6 luglio

1958, quando morì, a Reims, dopo l' ennesimo incidente di un' epoca da

stragi in pista. Appena lo seppe, Fiamma cercò di gettarsi dalla

finestra dell' hotel. Bloccata dalla compagna di Juan Manuel Fangio,

Beba, e dalla moglie di Maurice Trintignant, Lulù.

Fu

allora che Ferrari cominciò a scriverle, a frequentarla, a chiederle

consigli, preso da una docilità inattesa: «Si affidò a me, gli inventai

quello che poi è diventato il suo modo di vestire - disse in una rara

intervista -. Già nel 1962 mi voleva sposare, mi ha chiesto di sposarlo

sino a quando è morto». Si telefonavano. Ore ed ore di conversazioni.

Si scrivevano. Una lettera al giorno, secondo chi viveva vicino a

Ferrari. Si vedevano. A Firenze, forse altrove: «Veniva a mangiare a

casa mia. Fece coniare una coppa con il Cavallino dedicata a mia madre,

la cuoca più brava del mondo».

Abbastanza per far scattare pettegolezzi insistenti lungo quel crinale

delicato che fu la vita privata del Grande Vecchio di Maranello, sposato

con Laura, legatissimo a Lina, mamma di Piero. Del resto, Fiamma

Breschi cercò sempre di allontanare ogni ambiguità: «Eravamo amici, era

qualcosa di grande ma di platonico».

Questo disse e scrisse nel libro «Il mio Ferrari» (Mursia) del 1998. Una musa, dunque.

Intelligente al punto da farsi nominare dal capo, inviata speciale

alle corse: «Ferrari aveva sempre bisogno di controllare tutto e lei era

una donna piacevole, abile nel parlare e nel fare» racconta Forghieri,

il tecnico che ha accompagnato il decollo del mito di Maranello: «Capace

di convincerlo a presentare la prima Ferrari gialla, una 275 GTB 4 del

1966». Chissà, forse Fiamma, riuscì a sfiorare un lato debole e nascosto

di quell' uomo così geniale, così feroce, così difficile da trattare.

Del quale disse molto e disse molto poco,

conservando, insieme al casco giallo di Musso, ogni sua lettera, ogni

segreto, dentro una cassetta blindata. Ma ogni curiosità pare, adesso,

un' invadenza. Meglio lasciar correre l' immaginazione e una nostalgica

tenerezza.

Sentimenti nel vento, a

bordo di automobili preziose. Immagini di un uomo e una donna che volano

via, con i loro misteri,

dentro un tempo magnifico e perduto.

|

|

|

|

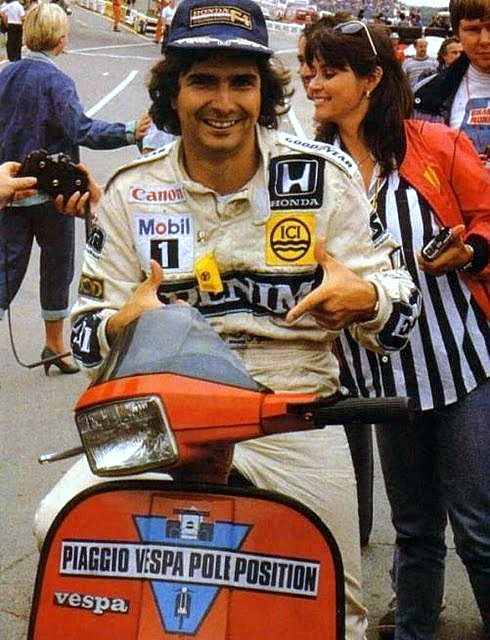

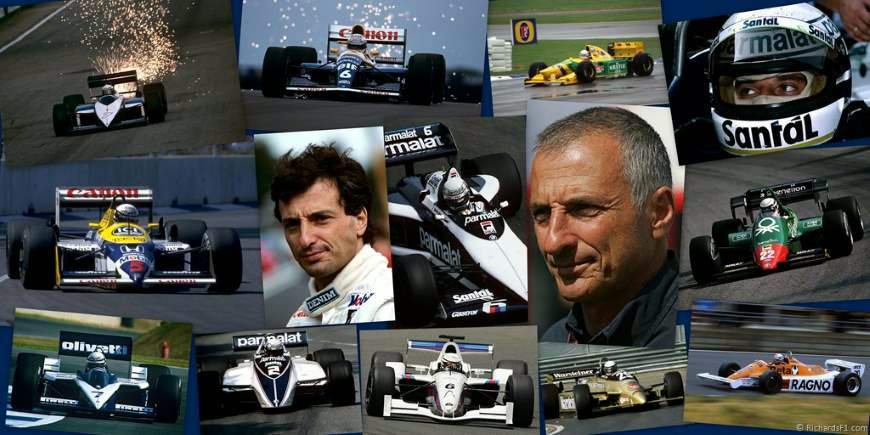

La carriera di Fittipaldi è una giostra

circense, un saliscendi di emozioni e di scelte non sempre felici ma

perseguite con tenacia e determinazione fino in fondo. Pilota coraggioso

e appassionato, talento precocissimo con una straordinaria pulizia

nella guida in pista. Legatissimo alla sua terra di origine, quel

Brasile che porterà alla ribalta altri grandi campioni

dell’automobilismo mondiale di cui Emerson è fiero precursore. Un

Brasile tormentato dalle dittature militari che attraverseranno gli anni

Settanta e Ottanta, lasciando scie di contrasti e delusioni sociali

molto forti favorendo la creazione di nuovi miti. Emerson sarà appunto

uno di questi per il popolo brasiliano, un eroe in cui identificarsi per

sognare ed immaginare un mondo diverso in cui l’eroe permette di

sfuggire alla dura realtà quotidiana.

Personaggio tipico, inoltre, di un periodo della Formula 1, quello degli

anni Settanta, in cui si affacciano per la prima volta le

sponsorizzazioni libere per le squadre e per i driver. Nuove occasioni di business

per i protagonisti delle corse si profilano all’orizzonte prepotenti ed

impetuose come i fiumi di denaro che ricopriranno i piloti da lì in

avanti.

La storia di Fittipaldi ruoterà sempre intorno a questi due poli, la sua

terra d’origine e l’ambizione economica legata alla inevitabile

ricchezza.

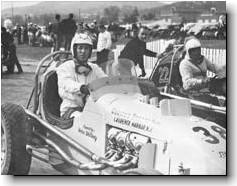

Giovanissimo, Emerson partecipa ad alcune gare di motociclette (peraltro

senza soddisfazioni) per approdare ai go-kart, ambito in cui si cimenta

con grande passione ed entusiasmo arrivando, insieme al fratello Wilson

Júnior, a costruirne di suoi.

Gli inizi

La “Fitti-karts” inizia l’attività nel

1964 e ben presto Emerson decide di scendere in pista direttamente per

dare maggior visibilità al marchio. Grazie ai risultati agonistici le

ordinazioni delle vetture decollano consentendo ai due fratelli di

autofinanziarsi e iniziare a coltivare il sogno della vita: trasferirsi

in Europa per correre in maniera seria. Nel 1968 il momento tanto

sognato con l’arrivo in Inghilterra dove gareggia in Formula Ford

trovando un ambiente decisamente più ostile rispetto a quello

brasiliano: piloti agguerriti che non si tirano indietro per nulla al

mondo davanti alla possibilità di arrivare primi sul traguardo. Il

passaggio alla Formula 3 è dietro l’angolo e Emerson ci arriva nel 1969,

anno in cui trionfa con la Lotus 59 di Jim Russell. Si vede subito che

il ventitreenne paulista ha carattere da vendere e una determinazione

fuori dal comune per l’età. Ciò che colpisce è lo stile di guida pulito

ed estremamente incisivo perché capisce l’inutilità di rischiare sempre e

comunque a favore di una tattica più accorta ed attendista. A tutto

questo si aggiunge una straordinaria visione della gara.

|

|

Fittipaldi viene contattato, nel 1970,

da colui che risulterà per certi versi essere stato il suo mentore:

Colin Chapman, patron della Lotus. L’inglese capisce al volo il talento

che ha di fronte e non se lo lascia certamente sfuggire tanto da

sottoporgli un contratto per guidare la Lotus in Formula 2. Emerson

sente che il suo momento sta per arrivare, ne sente il profumo e ne

percepisce chiaramente tutti i dettagli.

Il debutto in Formula 1

Il debutto in Formula 1 avviene nello

stesso anno, il 18 luglio a Brands Hatch, nel GP d’Inghilterra con un

ottavo posto, pur non disponendo, ovviamente, della Lotus ufficiale. Il

ragazzo è carico di entusiasmo e preoccupazione allo stesso tempo, le

responsabilità diventano sempre più grandi anche per via di un episodio

determinante che segna, probabilmente, la sua carriera: la morte di

Jochen Rindt, prima guida della Lotus, a Monza nel settembre 1970.

Quando ti trovi di fronte alla morte di un pilota resti sempre

scioccato, pieno di dubbi e angosce su ciò che stai facendo, ti metti

prepotentemente in discussione, pensi di smettere, poi però si va avanti

inesorabilmente e la adrenalina delle corse (come scrisse Jackie

Stewart nel suo libro Faster: «Perché non smetto? Non lo

so, veramente non lo so. Forse perché lo sport automobilistico è

infettivo come una malattia, ti entra nel corpo e ti conquista con tale

violenza che è come se cadessi in coma») prende il sopravvento.

|

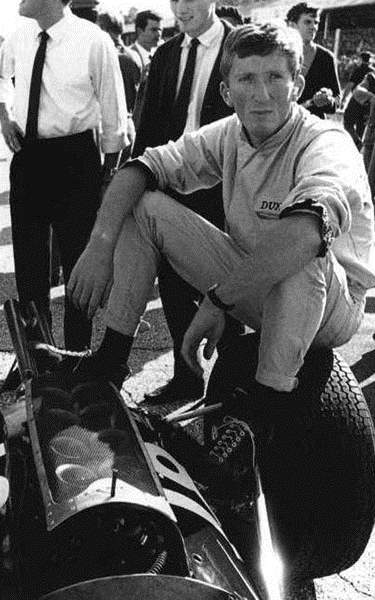

Emerson Fittipaldi in Formula Ford (1969)

|

In seguito all’incidente la Lotus

rinuncia alle successive due gare per arrivare a Watkins Glen, ultima

prova del Mondiale, con lo scomparso Rindt ancora in testa alla

graduatoria. Chapman prende in disparte Emerson e gli dice che deve fare

tutto quanto possibile per rimanere davanti nientemeno che a Jacky

Ickx. Solo in questo modo si potrebbe assegnare il titolo al pilota

scomparso. Carico di responsabilità, Fittipaldi compie una rimonta

fantastica che si conclude con la vittoria ai danni di Pedro Rodríguez. È

la sua prima affermazione in una gara di Formula 1, vittoria che vale

doppio proprio perché consente l’assegnazione (unico caso nel Mondiale)

del titolo al pilota scomparso.

Il boss inglese decide di rinnovare il contratto a Emerson anche se con

qualche dubbio in relazione al fatto di affidargli il ruolo di prima

guida. Di Chapman Fittipaldi dice:«È un vulcano di idee. Abbiamo

avuto delle divergenze all’inizio ma ora siamo in equilibrio, io guido a

modo mio e, in cambio, non chiedo particolari modifiche all’auto».

Dopo un 1971 del tutto transitorio e con parecchi problemi di messa a

punto (dovuti principalmente alla scelta di sperimentare il motore

sovralimentato) che non consentono prestazioni brillanti in gara, il

1972 è l’anno della consacrazione. |

|

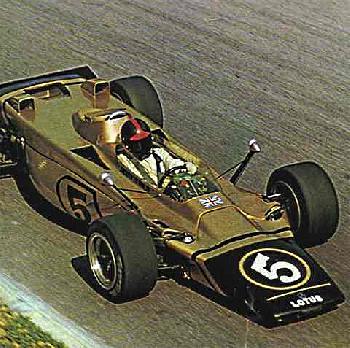

“El rato” (soprannome dovuto alla particolare dentatura) è alla guida di

una evoluzione della già eccellente Lotus 72 con la nuova livrea

nero-oro (dovuta alla sponsorizzazione della multinazionale del tabacco

John Player Special). Macchina potente, ottima tenuta di strada e con

una affidabilità prima sconosciuta. I successi arrivano in serie fino a

quello memorabile a Monza con la conquista del primo titolo mondiale. A

25 anni, 9 mesi e 26 giorni diventa il campione del mondo più giovane in

assoluto. Emerson ricorda sempre con commozione un particolare di

quella gara: la telecronaca per il Brasile, quel giorno, fu fatta da

papà Wilson che potè annunciare con orgoglio la vittoria del figlio.

In patria viene accolto trionfalmente, lo chiamano “O’ rey” e,

probabilmente, sostituisce Pelè nel cuore dei brasiliani. Fittipaldi

ricorda con soddisfazione quei momenti tanto da dire, in seguito, di

aver aggiunto la sua immagine ai più comuni simboli del Brasile.

Arrivano, inevitabilmente, impegni mondani e sponsorizzazioni a tutto

tondo che permettono a Emerson di guadagnare cifre importanti che

investe in possedimenti terrieri in Brasile, dimostrando anche in questo

campo una notevole abilità unita ad un fiuto particolare.

La stagione 1973 parte con la caccia a Fittipaldi. È lui l’uomo da

battere, il campione giovane ed agguerrito che tutti vogliono

spodestare. In squadra arriva un pilota svedese, Ronnie Peterson,

animato da una smodata ambizione e “cattiveria” agonistica non

indifferente. La prima parte della stagione vede ulteriori conferme del

talento di Emerson soprattutto grazie a prove convincenti sul rivale più

accreditato, Jackie Stewart.

|

|

|

Da metà stagione in poi però il calo.

Pochi piazzamenti e pochi punti tanto da consentire allo scozzese di

scalare la vetta della classifica. In casa Lotus si paga pesantemente la

lotta fratricida tra Fittipaldi e Peterson e la scellerata conduzione

manageriale di Chapman culminata nel famoso episodio di Monza dove non

viene imposto a Peterson di farsi da parte per dare spazio a Emerson,

alla conquista disperata di punti per restare in corsa per il titolo.

Fittipaldi le prova tutte per superare il compagno di squadra che

chiude, però, tutti i varchi possibili. Al rientro ai box la tensione

esplode anche perché Chapman, a richiesta di spiegazioni da parte di

Fittipaldi, si limita a dire di essersi dimenticato di esporre il

cartello con le indicazioni. Il litigio con il patron segnerà il

divorzio del brasiliano dalla Lotus alla fine della stagione. Non sarà

mai ben chiaro il motivo del comportamento del manager inglese: due le

probabili risposte, una avente a che fare con la mancata firma del

rinnovo del contratto sottoposto al brasiliano (presumibilmente già in

contatto con la Marlboro, sponsor della McLaren) e l’altra con la scelta

di incassare i soldi della vittoria del Mondiale costruttori per non

pagare il probabilissimo aumento di ingaggio a Fittipaldi qualora avesse

vinto il secondo titolo. Strategia comunque perdente perché il pilota

se ne andò sbattendo la porta.

Ancora Campione!

Nel 1974 inizia un mondiale tormentato

dalla situazione internazionale. Crisi petrolifera e conseguente

razionamento di carburante pongono seri dubbi sulla utilità delle corse

automobilistiche. Con qualche ritardo si comincia, alla fine, una

stagione molto incerta dal punto di vista agonistico data dal ritiro di

Stewart e dal conseguente aumento dei papabili alla vittoria finale. “El

rato”, dopo un esordio infelice in Argentina, umilia Peterson ad

Interlagos facendo presagire ad una stagione in discesa con la nuova

vettura. Non sarà così, invece, perché i due piloti Ferrari, l’esperto

Clay Regazzoni e il giovane Niki Lauda, gli daranno filo da torcere fino

alla fine del campionato che si risolverà all’ultima gara a favore del

brasiliano su Regazzoni. Secondo titolo mondiale per Emerson grazie

ancora una volta ad una condotta di gara accorta e pulita unita alla

straordinaria pulizia ed efficacia della guida in pista.

La stagione successiva si apre con il tema della sicurezza in pista.

Frequenti sono i richiami dei piloti all’organizzazione internazionale

affinchè si presti maggiore attenzione alle misure di prevenzione degli

incidenti. Soprattutto nel GP di Spagna si capisce come il denaro e gli

interessi politici la facciano da padroni nel Circus: circuito di

Montjuïc assolutamente inadeguato per quanto riguarda sicurezza ed

organizzazione. Piloti che si riuniscono per decidere di non scendere in

pista e vengono obbligati dalle minacce delle scuderie che impongono la

corsa ad ogni costo. Solo Fittipaldi porterà fino in fondo, nonostante

un titolo da difendere e interessi economici personali in gioco, la sua

decisione di non gareggiare. Puntuale, infatti, la tragedia durante la

corsa con spettatori coinvolti pesantemente. La Formula 1 deve quindi

darsi una nuova immagine davanti all’opinione pubblica e per questo

vengono decise nuove e più efficaci misure di sicurezza nelle successive

gare. In pista è l’anno dell’avvento di Lauda e la sua Ferrari.

Fittipaldi è costretto ad inseguire per gran parte della stagione (dopo

un avvio folgorante) e si ricorda solo una gara memorabile (come

strategia) a Monza quando riesce a superare l’austriaco con una frenata

azzardata per far capire, probabilmente, che il leone abdicava ma con

onore e orgoglio. È vicecampione del mondo con un netto distacco da

Lauda.

|

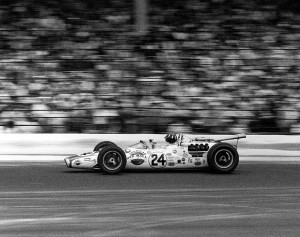

Monza 1971 - Fittipaldi Lotus 56B

|

|

|

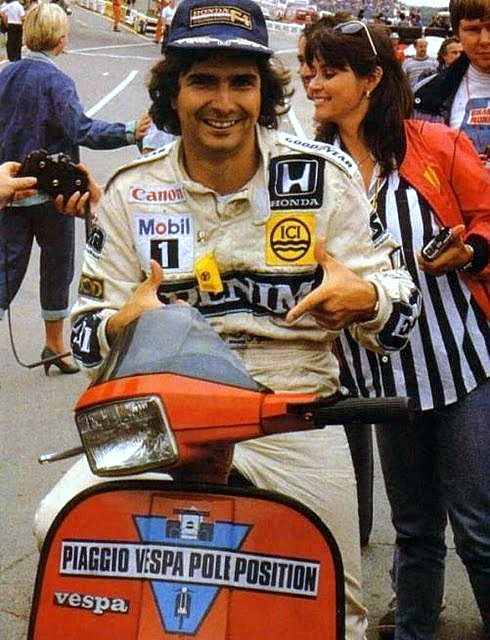

Oramai Emerson è un personaggio noto in tutto il mondo, un vero business man

con sponsorizzazioni e contratti in ogni settore.

Vende la sua immagine

molto abilmente anche grazie ai consigli di Stewart, rivale in pista ma

amico fuori dai circuiti. Fittipaldi ricorda:

«Nei miei riguardi

Jackie si è sempre comportato come un amico dandomi preziosi

suggerimenti sulla nostra attività e su come gestire

la propria immagine

con gli sponsor. I piloti, d’altronde, sono i principali protagonisti

del Circus ed è giusto che siano pagati per questo.

La nostra carriera è

per sua natura più breve di altre attività sportive, se la nostra

immagine fa vendere o genera benefici a qualche azienda

è logico che

anche noi ne otteniamo dei vantaggi». Chiaro e lucido come sempre, Emerson.

|

La Copersucar

Le sorprese non sono finite in quel

1975. Fittipaldi annuncia in maniera clamorosa il suo addio alla

McLaren. Scelta davvero azzardata per alcuni ma non per il talento

brasiliano che vuole inseguire un ambiziosissimo progetto: un brasiliano

alla guida di una macchina brasiliana.

L’idea è in realtà già partita con il fratello Wilson qualche anno prima. Il vero nome del team

era Fittipaldi Automotive che correva con il nome Copersucar. La

squadra godeva di importanti appoggi da parte della Copersuc, l’azienda

di stato saccarifera. Dopo i deludenti risultati del fratello,

Fittipaldi, allettato sicuramente dai forti guadagni offerti, decide di

scendere in pista personalmente per dare lustro alla scuderia. Emerson

dirà: «Non mi aspetto chiaramente di arrivare subito primo nel

Mondiale, ci mancherebbe. Sono convinto che nel giro di uno-due anni

sarà possibile ammirare un team interamente brasiliano tra i migliori del mondo».

Mai proclama fu più sbagliato e distante dalla realtà dei fatti. Nei

quattro anni successivi la Copersucar non otterrà mai risultati degni di

nota tranne un secondo posto nel 1978 nel GP di casa a Rio de Janeiro.

L’ultima stagione di Fittipaldi in Formula 1 è quella del 1980. Nel

frattempo la Copersucar si è ritirata dalle corse non finanziando più la

scuderia. Questo fa si che il team acquisti la denominazione

di Fittipaldi Team Racing fondendosi con la Wolf da cui eredita il

pilota, un certo Keke Rosberg che tanto bene farà parlare di sé in

seguito. A fine anno Emerson annuncia il suo ritiro dalle corse per

dedicarsi alla carriera manageriale. Carriera che si arresterà l’anno

successivo per mancanza di fondi e risultati disastrosi.

La prima parte della carriera agonstica del “rato” finisce quindi

ingloriosamente con un progetto sportivo-imprenditoriale miseramente

fallito. Le qualità del pilota comunque non sono mai state messe in

discussione.

|

|

| |

|

|

Fittipaldi rientra nel giro delle corse

alla metà degli anni Ottanta nelle competizioni USA. La voglia di

sedersi su una monoposto, infatti, non lo abbandona mai. Un richiamo

forte e impetuoso a continuare a gareggiare, a sfidare i propri limiti e

gli avversari in un nuovo contesto.

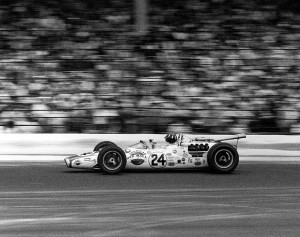

Nel 1989 vince il campionato CART e la 500 Miglia di Indianapolis con il team

Penske diretto da Pat Patrick. Resta al comando per 158 giri su 200

totali aggiudicandosi parecchi duelli in pista come ai bei tempi della

Formula 1. Nel 1993, infine, rivince la corsa questa volta davanti a

Nigel Mansell. Insieme a Jim Clark, Mario Andretti e Graham Hill,

Emerson è l’unico pilota ad aver vinto il Mondiale di Formula 1 e la

gara di Indianapolis.

Un incidente nel 1996, all’età di cinquant’anni,

metterà definitivamente fine alla carriera di Fittipaldi.

Carriera straordinaria e molto rapida. Palmares ricco di successi e

titoli che lo ha fatto definire “il pilota dei due mondi” per la

capacità di conseguire risultati sia in formula 1 che in USA. Carriera

che sarebbe stata più vincente se Emerson non avesse dato retta ad un

sogno lautamente remunerato come quello di guidare una vettura

brasiliana senza motori brillanti. |

|

Da come Fittipaldi descrive la sua gente si capisce anche parte della

sua motivazione nell’intraprendere quell’avventura: «Amo

il Brasile e la sua gente. Mi piace il loro modo di affrontare la vita e

la gioia di vivere tipica del popolo brasiliano. Mi piacciono perché

sono degli estroversi che scherzano, senza cattiveria, su tutto e tutti».

Questo è Emerson Fittipaldi, un pilota che ha segnato un’epoca e che ha

fatto sentire orgogliosa una nazione intera. Un pilota che ha esportato

il Brasile in tutto il mondo e che dai brasiliani è stato sempre molto

amato.

Obrigado Emerson! |

|

|

|

|

nasce a Montona, Italia, il 28 Febbraio 1940. Al termine della

seconda guerra mondiale, la famiglia capisce che il paese in cui abitano è destinato a passare sotto la

Jugoslavia.

Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in

Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza

dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo

emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in

Pennsylvania.

Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in

Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza

dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo

emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in

Pennsylvania.

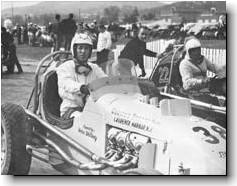

Nel 1959 inizia a gareggiare sugli ovali

intorno a Nazareth con vecchia Hudson, insieme al suo gemello Aldo

che, però, è meno fortunato di lui in quanto un incidente sancisce la

fine prematura della sua carriera. Mario, comunque, prosegue. In un solo

giorno dell’autunno 1963 vince tre diverse gare su due piste differenti! Nel

1964 inizia a correre nella gare USAC con macchine sprint e nelle gare

Indy. Ma

deve ancora maturare e la 500 miglia di Indianapolis di quell’anno gli conferma

che ha bisogno di più esperienza di guida. Mario si mette d'impegno e quando

compete nella stessa gara l’anno successivo termina terzo e gli viene consegnato

il premio "Rookie dell’anno". |

|

Andretti raggiunge il successo ad

Indianapolis molto presto vincendo la gara nel 1969 alla sua quinta

partecipazione ma, per quanto provi per oltre 20 anni, non riuscirà più a

vincerla. La carriera ad Indianapolis quindi non merita

certo di essere messa in evidenza ma è una dichiarazione precisa di quanto Mario

sia un pilota versatile. Nel corso di tutta la sua carriera è riuscito a vincere in

quasi tutte le competizioni su quattro ruote. Quando sale per la prima

volta su di una monoposto di Formula Uno, Andretti è già vincitore della 24

ore di Daytona, vincitore della Coppa Sebring, due volte campione USAC e

quattro volte corridore alla 500 miglia di Indianapolis. L’occasione è a Watkins Glen nel

1968

su di una Lotus 49B e promette grandi cose. Col disappunto dei suoi avversari

guadagna la pole. Certo, dicono in molti, è il suo circuito di casa.... Ma in

realtà Andretti non ha mai corso a Glen prima. Sfortunatamente la gara lo vede

arrancare a causa di problemi meccanici della sua Lotus. Per le tre gare

rimanenti accusa sempre problemi meccanici ma le soddisfazioni se le prende,

sempre quell’anno, vincendo la 500 miglia di Indianapolis, il campionato USAC

per la terza volta e la famosa gara in salita di Pikes Peak!

|

|

|

|

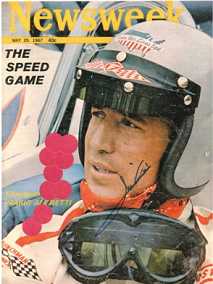

| 1967 |

Mario Andretti, winner

of the Indy 500 in 1969 |

STP Lotus - Ford 64

(1969) |

Il nuovo Presidente americano appassionato di belle auto

|

|

Donald Trump su una vettura

Indicar... |

|

|

Donald Trump è il 45° Presidente degli Stati Uniti

d’America. Al di là del risultato politico americano, a noi, essendo un

sito automotive, piace ricordare la forte passione che Trump nutre nei confronti delle automobili, o meglio, delle belle automobili.

Difatti non tutti sanno che al tycoon americano, considerato da Forbes

nel 2015 il 405° uomo più ricco del mondo e con un patrimonio stimato

nel 2016 di 3,7 miliardi di dollari, piacciono le automobile lussuose e

sportive, d’epoca e non.

Tra i modelli conosciuti che fanno parte del garage “presidenziale” infatti, fanno parte ben due Rolls Royce, una Silver Cloud degli anni ’50 ed una Phantom attuale, una Maybach S600 Sedan del 2015, una Lamborghini Diablo, una Mercedes SLR McLaren ed una Chevrolet Camaro realizzata in un unico esemplare ed impiegata come Pace Car ad una delle ultime 500 Miglia di Indianapolis.

Mario Andretti, vincitore del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1978 e di quattro campionati Indycar, andò a prendere Donald Trump sotto la Trump Tower per “un giro in città” nel corso della nota serie TV “The Apprentice” in cui lo stesso Trump era protagonista.

|

|

Durante la

maggior parte dei suoi anni in Formula 1, Andretti è un pendolare d’eccezione ed

il suo vertiginoso avanti e indietro sull’atlantico fa sì che egli competa sia

nei Gran Premi che nelle gare USAC. Nel campionato di

Formula 1 del 1970 corre in 5 gare con la March e riesce a finire solo una gara

arrivando terzo in Spagna. In Sudafrica nel 1971, nella prima uscita con la

Ferrari, vince la sua prima gara. A questo fa seguire la vittoria di entrambe la

prove del Gran Premio, non valido per il campionato, di Ontario, una gara ibrida

che vede le vetture di Formula 1 confrontarsi con quelle di Formula 5000

statunitense. Nel corso delle stagioni 1971 e 1972 corre in altre 9 gare con la

Ferrari portando a casa solamente risultati mediocri.

Si sarebbe potuto scommettere che, entro il

1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,

considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino

rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.

Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con

l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta

la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna

alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra

Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si

ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il

Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e

con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura. Si sarebbe potuto scommettere che, entro il

1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,

considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino

rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.

Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con

l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta

la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna

alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra

Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si

ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il

Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e

con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura.

Nel 1977 Chapman tira fuori dal cilindro la macchina

vincente con la V maiuscola: si tratta della Lotus 78. Con questa vettura

Andretti vince subito il Gran Premio di Long Beach e mette una seria ipoteca sul

mondiale anche se la stagione è minata da parecchi problemi dovuti alla nuova

versione del motore Cosworth.

|

|

|

Nella stagione

1978 Andretti e la Lotus agguantano una sola vittoria nelle prime 5 gare e a

Zolder fa il suo debutto la Lotus 79, l’ultima evoluzione del famoso effetto

suolo. Come una reminiscenza della Lotus 49 a Zandvoort 11 anni prima, la 79

agguanta la pole e vince la gara alla sua prima uscita. Con questa vettura

Andretti vince anche in Spagna, Francia, Germania e Olanda. Con una macchina

così superiore alle altre, l’unico e vero avversario di Andretti per la stagione

1978 è il suo compagno di squadra, lo svedese Ronnie

Peterson. Andretti arriva a Monza con un vantaggio di

12 punti su Peterson. Alla partenza la vettura di James Hunt viene spinta contro

la Lotus di Peterson da un’altra monoposto. Peterson sbatte violentemente contro

la barriera Armco e la sua vettura si incendia e la gara viene interrotta con

bandiera rossa mentre Hunt, Patrick Depailler, Clay Regazzoni ed i commissari di

percorso lottano contro le fiamme ed il tempo per liberare Peterson. L’incidente è spaventoso ma Peterson

viene ricoverato all'ospedale con solo alcune fratture agli arti e qualche piccola

bruciatura. Andretti fa la seconda partenza sperando in cuor suo che il compagno

di squadra stia bene. Dopo aver inseguito e sorpassato Gilles

Villeneuve ed aver vinto la gara, Andretti viene però relegato al sesto

posto per partenza anticipata. Questa posizione è comunque sufficiente per vincere il Campionato.

|

| |

|

Ma le condizioni di Peterson diventano gravi, le fratture agli arti gli provocano un'embolia: muore la

mattina successiva. Naturalmente questa notizia spegne subito la voglia di

festeggiare di Andretti per la conquista del titolo di Campione del Mondo. Con

il passare del tempo, comunque, nonostante Monza 1978 venga sicuramente ancora

ricordata come una delle pagine più nere della storia dell’automobilismo, a

tutt’oggi è più conosciuta come la giornata in cui Mario Andretti diventa il

secondo - e ultimo - statunitense a conquistare il titolo di Campione del Mondo

di Formula 1.

Andretti ha comunque vinto la sua ultima

gara di Formula 1. Corre ancora per altre 4 stagioni, 2 con la Lotus, una con

Alfa Romeo, 3 gare nel 1982 con la Williams e, ancora, con la Ferrari.

Quell’anno a Monza, nella sua ultima gara in Formula 1, agguanta prepotentemente

la pole per la gioia dei tifosi, inserendosi tra i più titolati piloti della

stagione e nel più classico stile Andretti: uscire con classe.

A 42 anni Andretti è ormai vecchio per la

Formula 1, ma la sua carriera agonistica è ben lungi dall’essere terminata. Per

più di dieci anni cerca nuovamente di vincere la 500 miglia di Indianapolis ed

ha il privilegio di correre ruota a ruota con suo figlio in Formula Indy. Nel 1992, all’età di

52 anni, si prende la pole al Michigan International Speedway

con una media superiore ai 350kmh!

|

|

Guidare vetture da corsa a prestazioni

elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente. Guidare vetture da corsa a prestazioni

elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente.

Il solo

viaggiare a velocità così elevate stressa l’intero corpo del pilota e sono molte

le persone chesi chiedono come possa ancora continuare Andretti alla sua

età.

L’italo americano Mario Andretti, con la sua pronuncia

strascicata e la sua leggendaria calma, dietro al volante di una monoposto

esprime un fiero spirito competitivo. Probabilmente nessun altro pilota nella

storia dell’automobilismo ha mai avuto così tanti successi simultaneamente su

tracciati totalmente diversi tra di loro e forse nessun altro pilota ha mai

avuto, come Andretti, una coesione così perfetta tra mente e fisico al servizio

delle gare. Nel corso di tutti questi anni Andretti non è mai stato petulante,

scriteriato o psicologicamente indifeso, cosa che non si può dire di molti

piloti di punta messi sotto pressioneper la lotta per il titolo.

Dopo una carriera incredibile che ha

interessato cinque decadi, Andretti non è, alla fine, scomparso nel buio. Non

l’avrebbe mai tollerato.

Ha vinto ancora a 53 anni a Phoenix nel 1993, l’anno in cui il figlio faceva la sua disastrosa stagione di Formula 1.

Questa è stata la sua ultima vittoria in Formula Indy.

|

|

|

|

|

|

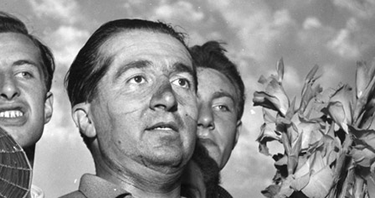

era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il

più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare

spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il

più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare

spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima

che Alberto compisse sette anni, Antonio Ascari rimase ucciso mentre stava

conducendo il Gran Premio di Francia a Montlehry.

Da quel momento il

desiderio di Alberto fu quello di diventare un pilota di macchine da corsa

proprio come il padre. Fu così preso

da questo suo sogno che scappò ben

due volte da scuola e appena poté si comprò una motocicletta. La sua prima

gara fu la Mille Miglia del 1940 e la macchina che guidò una Ferrari. Nel

1940 sposò una ragazza di Milano ed ebbero due bambini. Il maschio

venne

chiamato Antonio, in ricordo del nonno, e la femmina Patrizia. Ascari era

molto legato alla famiglia.

Alberto riprese a gareggiare nel 1947.

Comprò una Maserati 4CLT dai nuovi proprietari, la famiglia Orsi. Racimolò

tre milioni

di lire e il suo caro amico Gigi Villoresi lo aiutò dandogli

altri due milioni. Ascari e Villoresi corsero con successo sui circuiti

del Nord Italia, e la folla milanese soprannominò Alberto "Ciccio". Il

1948 si rivelò un altro anno di successi per la coppia di amici

alla guida

delle più evolute Maserati San Remo. Ascari gareggiò su un'Alfa 158,

finendo terzo nel Gran Premio di Francia a Reims, dietro ai compagni

di

squadra Wimille e Sanesi. Enzo Ferrari, che era stato un

grande amico e compagno di squadra del padre di Alberto, si era

appassionato ai successi

di Alberto e aveva messo sotto contratto Ascari e

Villoresi nel 1949. Quell'anno Ascari vinse sei volte, una delle quali a

Buenos Aires nel Gran Premio di Peron.

|

Nel 1950 ottenne nove vittorie

con la Ferrari e nel 1951 sei, nonostante la Ferrari rivestisse un ruolo

di secondo piano rispetto alle più rodate Alfa Romeo 158/159, ma fu il

1952 la sua stagione più ricca con addirittura 12 vittorie.

Alberto Ascari - Il pilota del destino

|

|

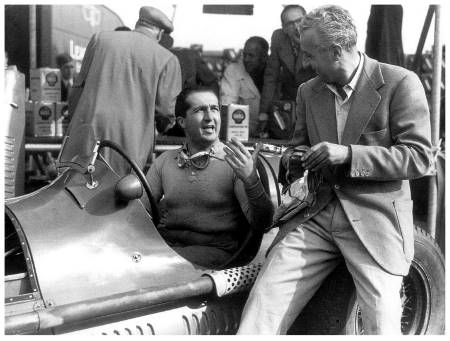

|

da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi

|

|

|

| Ascari trionfatore a Monza nel 1952 |

La prima gara

alla quale non partecipò fu nel 1952, il Gran Premio di Svizzera, essendo

impegnato nelle qualificazioni di Indianapolis con la Ferrari 45OO, con la

quale forò una gomma nella 500 miglia, ma per quanto riguarda le altre

gare ebbe vita relativamente facile in quanto Fangio, della squadra rivale

Maserati, fu messo fuori gioco per gran parte della stagione in seguito ad

un incidente nel Gran Premio di Monza a Giugno. Ascari vinse tutte

le 6 gare a cui prese parte e il

Campionato del Mondo.Si ripete nel 1953

vincendo le prime 3 gare e stabilisce il record di vittorie consecutive:9.

Ascari era più tranquillo

quando si trovava in testa alla corsa e, diversamente da molti altri

piloti, sembrava non dare il suo meglio quando stava dietro. Come Enzo

Ferrari più tardi ricordò: "Quando guidava, non poteva essere sorpassato

tanto facilmente, anzi di fatto era impossibile farlo".

Non era un

pilota sereno. Con la sua smorfia e lo sguardo fisso sembrava frustasse la

sua auto e che le sue mani sensibili tormentassero il volante.

Quando aveva fretta

affrontava le curve con una serie di rischiose sterzate piuttosto che con

un unico fluido movimento. Avere Ascari alle spalle era un'esperienza

davvero snervante. La sua mente era ossessivamente impegnata a cercare il

sorpasso ad ogni costo.

Il 1954 era stato un anno molto deludente per il campione del mondo

del '52 e del '53. Ascari era uscito dalla Ferrari alla fine del 1953 e il

1° Gennaio del 1954 aveva firmato per l'ambiziosa azienda Lancia,

che aveva progettato e costruito la sua prima e alquanto innovativa

macchina da Gran Premio.

La messa a punto del mezzo però procedeva con

lentezza e il suo debutto in pista veniva continuamente rimandato. Nel

frattempo la Mercedes Benz annunciò che le Silver Arrows (le frecce

d'argento), dalla rivoluzionaria aerodinamica, sarebbero state pronte per

gareggiare nel Gran Premio di Francia a Luglio.Fu così che, per

fronteggiare la minaccia al primato italiano, la Lancia permise ad Alberto

e al suo amico e guida Luigi Villoresi di passare al volante delle

Maserati 250 F. Ma fu inutile.

Fangio e Kling sulle loro

W196 seminarono tutti gli avversari. Solo sei concorrenti su

ventuno terminarono la gara e Alberto, come molti altri, fuse il motore al

2° giro, nel tentativo di mantenere il passo delle Mercedes.

Dopo

alcune gare decisamente sfortunate con la Maserati, ad Ascari venne

generosamente prestata una Ferrari per correre il Gran Premio d'Italia.

Alberto riuscì a conquistare la prima fila della griglia di partenza e al

6° giro era in testa. La corsa finì per diventare una sfida tra Ascari e

Moss, sulla sua Maserati personale, ma al 49° giro Alberto fu costretto a

ritirarsi per noie al motore. Alla fine accadde proprio ciò che gli

italiani avevano più temuto: Fangio vinse alla guida della tedesca

Mercedes, ma solo dopo che la coppa dell'olio di Moss si fu spaccata.

|

Bisognava

fare qualcosa e così due Lancia rosso porpora nuove fiammanti furono

messe a punto in fretta e furia per debuttare nell'ultima gara del 1954,

il Gran Premio di Spagna, che si corse il 24 Ottobre nel circuito

Pedralbes.

Alberto partì alla grande e già all'8°giro aveva

accumulato un grosso vantaggio. Al nono giro però un gemito di

costernazione si sollevò non appena fu costretto a fermarsi per problemi

alla frizione.

Ascari corse un altro giro lentamente e poi si ritirò. Villoresi si era

già ritirato al quarto giro. Anche se la Ferrari di Hawthorn vinse la

competizione, fu Fangio a conquistare il Campionato del Mondo del 1954,

grazie alla Mercedes Benz W 196, ma anche grazie al fatto che la Lancia

ritardò la messa a punto della sua D50.

Benché tutte e tre le Lancia

si fossero ritirate nel Gran Premio di Argentina del 16 Gennaio del 1955,

le D50 vinsero due gare minori di F1 e con la formidabile squadra degli

italiani, Ascari, Gigi Villoresi e il giovane Eugenio Castellotti, la

Lancia era pronta a misurarsi con i tedeschi, finora trionfatori, e a

batterli.

E' il 22 Maggio del 1955 e il

Gran Premio di Monaco e d'Europa sta tenendo tutti col fiato

sospeso.

Alberto Ascari sulla sua Lancia D50 è autore di una rimonta

incredibile, per raggiungere in testa alla corsa la Mercedes Benz W196 di

Stirling Moss. E' il 77° giro di pista e sta recuperando due o tre secondi

per giro. Possiamo capire da un rapido calcolo che se Moss rallentasse la

velocità di un secondo per giro Ascari lo raggiungerebbe e lo

sorpasserebbe all'ultimo giro...

All'81°giro Moss finisce fuori pista con la Mercedes

fumante. I pistoni non hanno retto alle sollecitazioni della corsa.

Siccome Fangio si è già ritirato per la rottura di una trasmissione al 50°

giro le speranze dei tedeschi svaniscono definitivamente, lasciando il

campo libero alla Lancia e alla sua prima vittoria di Gran Premio.

Non

appena Ascari si avvicina al Casino, in quel fatidico 81° giro, gli

altoparlanti stanno informando gli spettatori di ciò che lui ancora non

può sapere, e cioè che Moss è uscito di pista e che i meccanici stanno

fissando impotenti il motore

|

|

Conducendo la sua Lancia nel dedalo di curve, proprio mentre

affronta la svolta del Casinò, Alberto all'altezza della stazione si

accorge che la folla sta cercando di richiamare la sua attenzione. Lui non

può immaginare che ciò che stanno cercando di dirgli è che non appena

raggiungerà gli spalti sarà lui il vincitore.

La sua ferma concentrazione,

tesa a mantenere il controllo della sua Lancia alla maggiore velocità

possibile, viene meno. Ha la sensazione che qualcosa non stia andando per

il verso giusto non appena infila la curva della stazione e imbocca la

Corniche. Guizza nel tunnel e poi fuori in pieno sole per trovarsi ancora

faccia a faccia con la folla esultante e in preda all'entusiasmo. Ciò

distoglie la sua attenzione proprio mentre deve affrontare la discesa che

porta alla chicane e la curva gli diventa impossibile. Sceglie quindi

l'unica via di fuga e si scaraventa in acqua oltre le barriere di

protezione. Nascosto tra le balle di fieno c'è un pilastro di ferro.

L'auto lo manca per soli trenta centimetri.

Il vapore prodotto dal motore

rovente mischiato alla polvere e ai frammenti della paglia si diffonde

nell'aria. Per tre lunghissimi secondi tutti smettono di respirare. Poi un

casco azzurro appare balenando sulla superficie dell'acqua. Ascari viene

tratto in salvo da una barca prima ancora che i sommozzatori possano

raggiungerlo.

Vince la gara su una Ferrari Trintignant che ha condotto

una corsa veloce ma regolare, assistendo alla progressiva uscita di scena

di tutti i piloti che aveva davanti a sé alla fine del 10° giro. Nel

frattempo Alberto giace in un letto d'ospedale con il naso rotto e sotto

shock. Un vero miracolo.

|

|

Quattro giorni dopo, a Monza,

Ascari è di nuovo in piedi ad assistere alle prove di qualificazione a

Supercortemaggiore. Appena prima di tornare a casa con sua moglie per il

pranzo decide di fare qualche giro con la Ferrari del suo amico Castellotti. In camicia e pantaloni e indossando il casco di Castellotti

si avvia. Al 3° giro all'uscita da una curva l'auto imprevedibilmente

sbanda, capovolgendosi due volte dopo un testacoda. Sbalzato fuori dal

mezzo Ascari si ferisce gravemente e muore dopo pochi minuti.

La morte di Ascari venne accolta come una perdita

per l'intera nazione. Telegrammi di cordoglio vennero spediti da tutto il

mondo. Alle colonne della chiesa di San Carlo al Corso furono appesi

drappi neri e un'enorme scritta: "Accogli, o Signore, sul traguardo

l'anima di Alberto Ascari." Per i suoi funerali la piazza del Duomo, il

cuore pulsante di Milano, era invasa di gente. La piazza più rumorosa

d'Italia fu quel giorno così silenziosa che si potevano sentire i telefoni

squillare a vuoto nelle case.

Tre giorni dopo le esequie la Lancia

sospese ogni attività agonistica e a Luglio consegnò sei modelli D50, con

motori, progetti e ricambi, alla Ferrari.

|

|

|

|

|

|

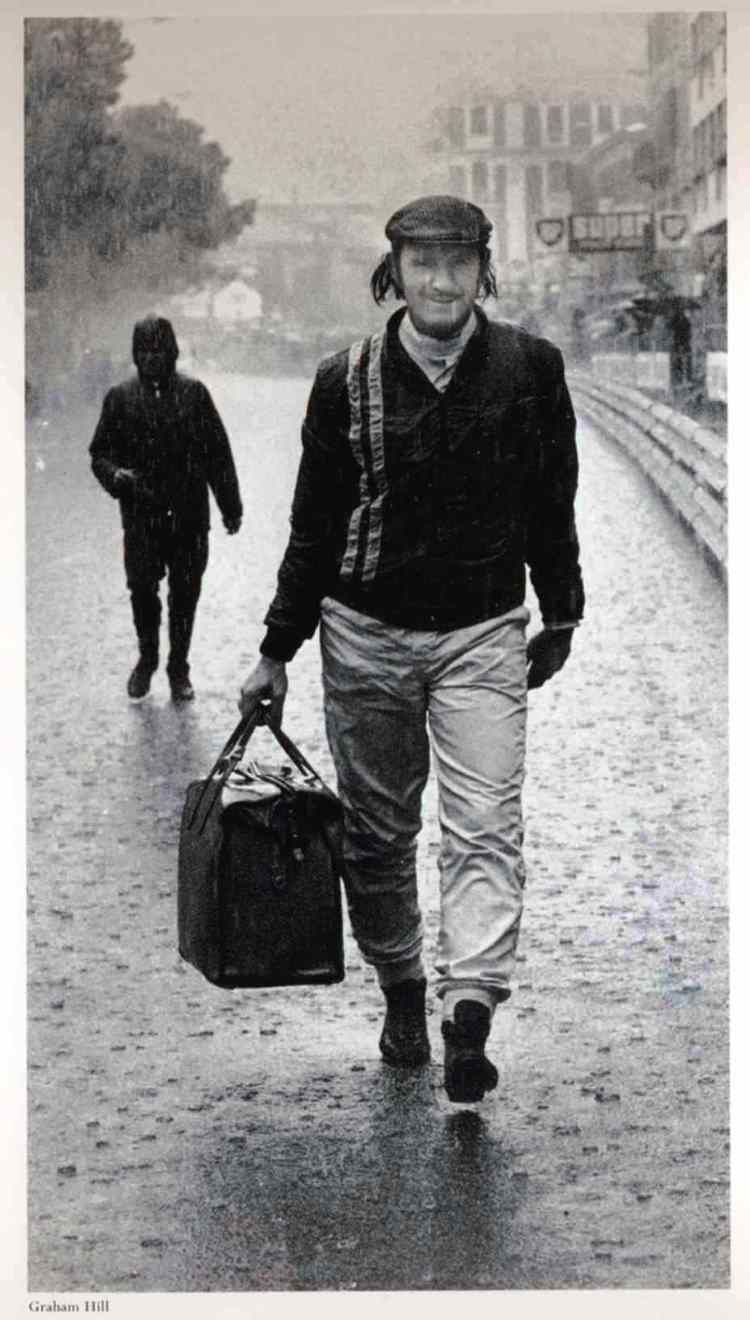

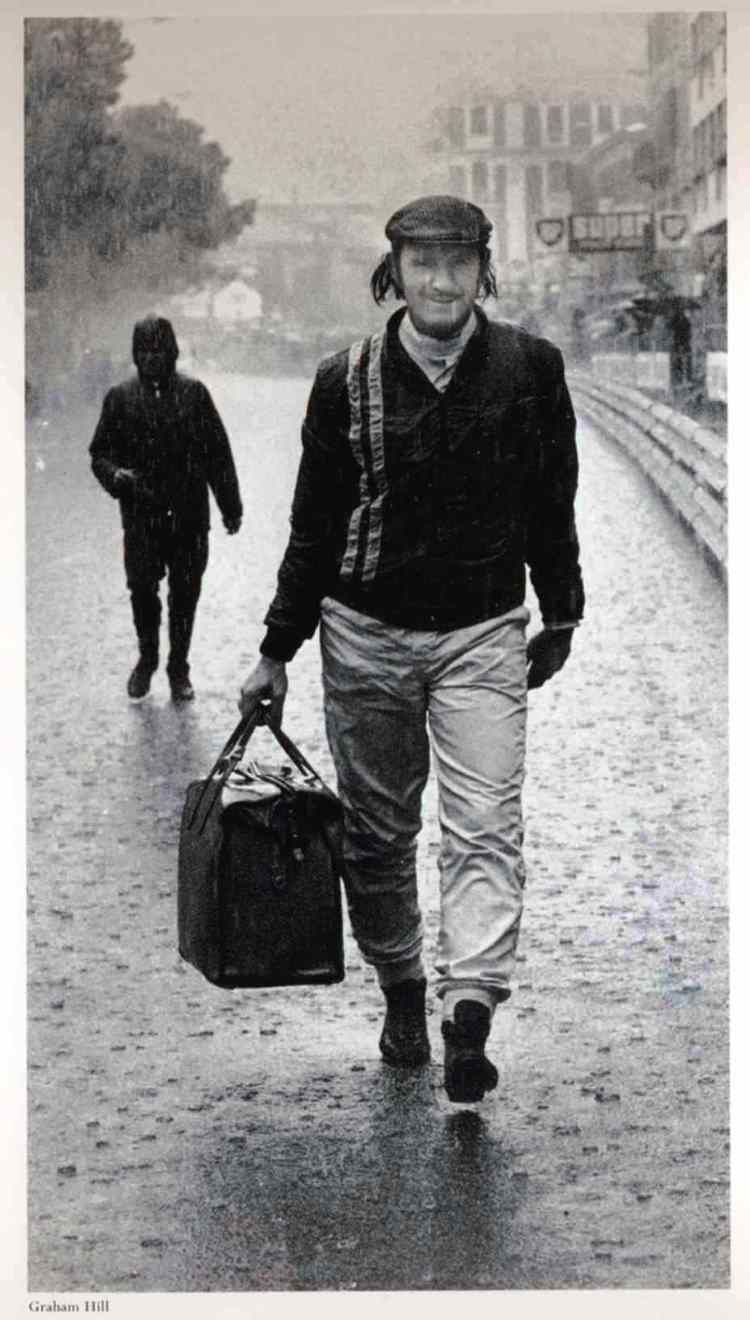

E’

l’unico pilota nella storia a conquistare l’ambito tris:

Campione

Mondiale F.1, 24 ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis

|

|

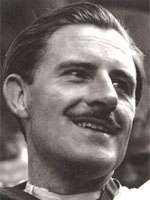

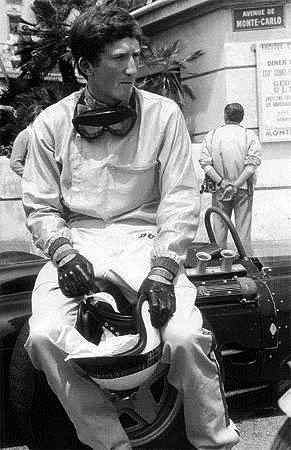

| Monaco '58 - Graham Hill al debutto con la Lotus-Climax 12 |

|

Graham Hill era stato interessato inizialmente al motociclismo, ma nel 1954 notò una pubblicità dell'Universal Motor Racing Club a Brands Hatch, che offriva la possibilità di girare in circuito per cinque scellini. Fece così il suo debutto in una Cooper 500

di Formula 3, e da quel momento in poi si dedicò alle corse

automobilistiche. Hill entrò nella Lotus come meccanico, ma

arrivò rapidamente al posto di guida. La Lotus correva in

Formula 1 e questo permise a Graham di debuttare al Gran Premio di

Monaco 1958, dove si ritirò per la rottura di un semiasse. Nel

1960 passò alla BRM, con cui vinse il titolo mondiale nel 1962.

Hill fece anche parte della cosiddetta "invasione inglese" di piloti e

vetture alla 500 Miglia di Indianapolis a metà degli anni

Sessanta, vincendo nel 1966 con una Lola-Ford.

Nel 1967,

tornato alla Lotus, Hill contribuì allo sviluppo della Lotus 49,

spinta dal nuovo motore Cosworth V8. Dopo la morte dei suoi compagni di

squadra, Clark e Spence, all'inizio del 1968, Graham prese le redini

della squadra, vincendo il suo secondo titolo. In quel periodo, la

Lotus aveva fama di vettura fragile e pericolosa, specialmente con i

nuovi dispositivi aerodinamici, che causarono incidenti molto simili a

Hill e Jochen Rindt nel corso del Gran Premio di Spagna 1969. Un

incidente al GP statunitense di quello stesso anno

gli provocò fratture alle gambe, interrompendo la sua carriera.

Dopo essersi ristabilito, Hill continuò a correre in Formula 1

per alcuni anni, senza però ottenere gli stessi successi. Colin

Chapman riteneva che Hill fosse ormai a fine carriera e lo

sistemò per il 1970 nella squadra di Rob Walker, fornendo anche, come parte dell'accordo, una delle nuove vetture modello 72.

Al primo

Gran Premio in Sudafrica, Hill arrivò sorprendentemente sesto,

un ottimo piazzamento dato che ancora aveva bisogno di una stampella

per camminare. Ottenne poi un ottimo quarto posto in Spagna e un quinto

a Monaco. Dopo questo discreto inizio, la Lotus 49 cominciò a

essere inadeguata ed anche la Lotus 72 promessa da Chapman non venne

consegnata al team di Walker fino a Monza, dove però nessuna

Lotus gareggiò dopo la scomparsa di Rindt. Hill passò

quindi alla Brabham per il 1971-1972: la sua ultima vittoria in Formula

1 arrivò all'International Trophy di Silverstone, nel 1971, gara

non valida per il campionato, con la Brabham BT34. La squadra era

comunque in crisi, dopo il ritiro di Jack Brabham e la vendita a Bernie

Ecclestone da parte di Ron Tauranac; Hill non riuscì a

sistemarsi.

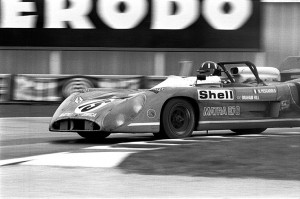

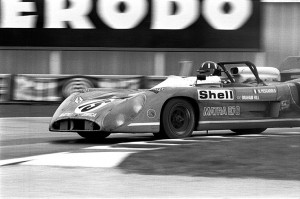

Pur

concentrandosi sulla Formula 1, mantenne una presenza anche nelle corse

per vetture Sport, comprese due partecipazioni a Le Mans, con una

Rover-BRM

a turbina. Con il declino della sua carriera in Formula 1, entrò

a far parte della squadra Matra di vetture Sport, vincendo la24 Ore di

Le Mans nel 1972,insieme a Henri Pescarolo. Questa vittoria

completò la cosiddetta "Tripla Corona" dell'automobilismo, in

entrambe le definizioni che ne vengono date (vittoria alla 500 miglia di Indianapolis,

alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco, oppure alla 500

Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e nel Campionato mondiale

di Formula 1). In entrambi i casi, Hill è ancora l'unica persona ad

aver ottenuto queste vittorie.

|

|

Il piccolo Damon Hill trascorre una giornata con il papà Graham....

|

|

I due titoli mondiali

Nato nel 1929 ad Hampstead, un sobborgo

di Londra, appassionato di corse e motori entra in Lotus come meccanico.

Inizia la sua carriera di pilota con le vetture di Colin Chapman, ma

poi corre per sette anni alla BRM e torna alla Lotus nel 1967 al fianco

di Jim Clark.

Dopo il primo titolo mondiale del 1962,

ritorna campione del mondo nel 1968, alla guida della Lotus 49. Jim

Clark muore ad inizio stagione sul tracciato di Hockenheim, tocca a

Graham Hill, suo scudiero, prendere in mano le redini della squadra e

concretizzare le potenzialità della monoposto britannica e del DFV

Cosworth. La grande esperienza del pilota britannico ha la meglio su

tutti gli avversari ed a fine anno conquista nuovamente l’ambito titolo.

|

Il Gran Premio degli Stati Uniti 1963 è stato un Gran Premio di Formula 1 disputato il 6 ottobre 1963 sul Circuito di Watkins Glen.

La gara fu vinta da Graham Hill, alla guida di una BRM.

Gran Premio degli Stati Uniti 1964 Gran Premio degli Stati Uniti 1964fu

la nona gara della stagione 1964 del Campionato mondiale di Formula

1, disputata il 4 ottobre sul circuito Watkins Glen International.Il

pilota principale della Cooper-Climax statunitense Phil Hill, che non

aveva partecipatoalla gara precedente (fu sostituito dal pilota di

riserva), ritornò al volante.La corsa vide la vittoria di Graham

Hill su BRM, seguito da John Surtees su Ferrari e da Jo Siffert su

Brabham-BRM.

Il Gran Premio degli Stati Uniti 1965

fu la nona gara della stagione 1965 del Campionato mondiale di Formula

1, disputata il 3 ottobre sul Circuito di Watkins Glen. La corsa vide

la vittoria di Graham Hill su BRM, seguito dai piloti Brabham-Climax

Dan Gurney e Jack Brabham. |

|

|

La vittoria ad Indy

| Nel 1966 ben 225.000 spettatori

accalcano le tribune di Indianapolis, la vittoria di Clark della

precedente edizione ha richiamato tantissimo pubblico che accorre sugli

spalti per vedere se l’asso scozzese riesce a ripetere l’impresa. Graham

Hill è attirato dalla corsa americana e dai premi in denaro, si iscrive

al volante di una Lola-Ford. La corsa è molto movimentata nelle

posizioni di testa, i protagonisti sono tutti piloti inglesi, oltre a

Hill ci sono Clark e Stewarth anche lui al volante di una vettura

realizzata da Eric Broadley. Stewarth, a lungo terzo, ha dei problemi al

suo motore e scende in sesta posizione, ma per la vittoria si verifica

un episodio curioso: sia Hill che Clark si credono vincitori allo

scadere dei 200 giri ed entrambi entrano nella Victory Lane per ritirare

il Borg Warner Trophy. In realtà la vittoria è di Graham Hill, il team

Lotus aveva commesso un errore nel conteggio dei giri e Colin Chapman

ritirò immediatamente il reclamo lasciando alla Lola T90 la prima

vittoria ad Indianapolis. |

|

|

Dopo la vittoria nel catino dell’Indiana

la carriera di Graham Hill continua con altri successi, in 17 anni

disputa 176 G.P., il record di presenze fino ad allora, vincendone 14.

E’ suo il primato di vittorie a Montecarlo, cinque in totale, uguagliato

da Senna negli anni 90. Il pilota inglese è stato uno dei principali

attori del circus della F.1 negli anni ’60, e spesso viene ricordato,

oltre che per i suoi famosi baffi anche per il humor tipicamente

inglese. Eclettico, era facile incontrarlo nei box con la moglie Bette

che gli teneva i tempi, o a qualche party tra piloti, soprattutto dove

c’era da divertirsi. Nel 1964, dopo l’incidente tra la sua vettura e la

Ferrari di Lorenzo Bandini nel G.P. del Messico, che consentì a Surtees

di vincere il mondiale, facendolo perdere a Hill, regalò per natale

all’italiano un corso di guida, con un biglietto di prendere almeno la

patente per corrispondenza, un gesto spiritoso e simpatico che dimostra

la signorilità e la goliardia nell’ambiente di allora delle corse, ben

diverso dell’attuale fatto di reclami e spie. |

|

I due anni successivi lo vedono

ancora in lotta per il titolo ma questi ultimi anni in BRM sono segnati da una

grande quantità di problemi meccanici.

Nel 1967 torna alla Lotus e si forma un

super team con lui ed il due volte Campione del Mondo Jimmy

Clark.

Il 1968 è l'anno della tragica morte di Clark ad Hockenheim, Graham Hill

vince i due successivi gran premi

e diventa Campione del Mondo di Formula 1.

Gli anni

successivi non sono felici per Hill e vengono ricordati soprattutto per la sua

ultima vittoria, quella di Monaco nel 1969.

|

Questa è la sua quinta vittoria a Montecarlo, un record che non sarebbe stato sorpassato fino al 1993 quando Ayrton

Senna conquista la sua sesta vittoria sul circuito monegasco.A Watkins Glen rimane coinvolto

in un terribile incidente che lo vede costretto su di una sedia a rotelle.

Dopo

essersi rimesso dalle sue ferite ricomincia a correre ma senza ulteriori

successi. Fonda una sua scuderia, la Embassy, ma non ha successo.

|

|

La vittoria a Le Mans

Graham Hill è stato anche l’unico pilota

ad aver vinto, oltre Indianapolis e l’alloro mondiale, anche la 24 Ore

di Le Mans, nel 1972 in coppia con Henry Pescarolo alla guida della

Matra MS670. Quell’anno Lagardere, il patron della Matra, chiamò

l’inglese a far coppia con Henry Pescarolo. Per tutti era solo un pilota

a fine carriera, demotivato, che correva solo per soldi, ed invece,

ancora una volta, la grande professionalità di Graham Hill ha avuto la

meglio.

Per

vincere nella maratona francese servono grandi doti, motivazione,

rispetto per la meccanica e la coppia Hill-Pescarolo conquistano

l’ambito trofeo sbaragliando tutti i pronostici che li davano solo per

comprimari. Per ora Graham Hill è stato l’unico a riuscire in questa

impresa, e nessuno sembra in grado di eguagliare questo primato in

un’era dove i piloti sono sempre più specializzati nelle varie

categorie.

|

Il Team Hill

|

Dopo l’avventura con il Team Gold Leaf

Lotus, passò al team privato di Rob Walker, sempre con la Lotus. Nel

1971 e ’72 corse con il Team Brabham per poi gareggiare con un proprio

team e le vetture Lola. Nella stagione 1975 fece debuttare una vettura

di sua costruzione (denominata GH1), anche se derivata da il modello

Lola T370 al Gran Premio del Sud Africa con Rolf Stommelen. Nel

successivo Gran Premio di Spagna corsero François Migault e Rolf

Stommelen. Proprio quando il pilota tedesco era in testa la perdita

dell’alettone provocò la sua uscita di pista con l’uccisione di quattro

spettatori. Nel Gran Premio di Monaco Graham Hill tenterà di

qualificarsi ma senza fortuna.

Sostituito Stommelen con Tony Brise la scuderia riuscì ad ottenere i

suoi primi punti al Gran Premio di Svezia con Brise, sesto. L’incidente

aereo in cui perirà Graham Hill, assieme a Tom Brise, il 29 novembre del

1975 mentre stavano rientrando da una sessione di test al Castellet,

determinerà la chiusura della scuderia. Hill stesso era alla guida del

suo aereo, un Piper Aztec, a causa della nebbia andò ad urtare durante

l’atterraggio contro un albero sulla pista di Elstree. Oltre ai due

piloti morirono il progettista Andy Smallman ed alcuni tecnici e

meccanic

|

Nel 1975, alla bella età di 46 anni, disputa i primi due gran

premi e poi annuncia il ritiro.Affiderà la vettura al suo pupillo,

Tony

Brise, che però morirà con lui quando cade l’aereo che stava pilotando. Era

il 29 novembre 1975 e il mondo non vedrà

più il

famoso casco con le strisce bianche fino a quando, nel 1992, suo figlio Damon

riporta

in Formula 1 questa famosa icona

rendendogli onore vincendo anche lui il

mondiale nell'anno 1996.

|

|

|

|

|

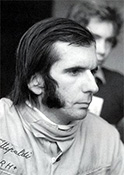

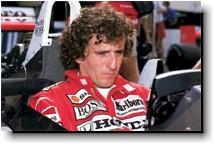

Andreas Nikolaus Lauda nasce

a Vienna il 22 Febbraio 1949. Andreas Nikolaus Lauda nasce

a Vienna il 22 Febbraio 1949.

La sua è una famiglia molto influente e questo lo agevola quando è

costretto a chiedere in prestito i fondi per correre.

Partecipa alla sua prima gara, una gara in salita, nel 1968 a

bordo di una Cooper arrivando secondo. Da allora in poi, a dispetto

dell’insistenza del padre che lo voleva lontano dalle gare

automobilistiche, continua a competere nella gare in salita e più tardi

in Formula Vee. Comincia a farsi notare in Formula 3 e, nel 1971,

passa in Formula 2 "comprandosi" un posto alla March, in accoppiata con

Ronnie

Peterson (il quale aveva anch’egli pagato per correre) e

assicurandosi un contratto che prevedeva di correre in Formula 1/Formula 2

l’anno seguente. Quando la March

fallisce, riesce a persuadere Louis Stanley della BRM a vendergli un

posto. In quest’avventura colleziona talmente tanti debiti da far

impallidire chiunque.La chiamata di Luca Montezemolo della Ferrari gli

arriva appena prima del suo crollo finanziario, cosa che non lo aveva

neppur minimamente preoccupato anche se, più tardi, confesserà di essere

stato un pazzo. Strappa il suo contratto con la BRM e firma come pilota

Ferrari per due stagioni.

Niki Lauda ferrari 312 B3 1974 modello A

|

|

Nel 1974, il suo primo anno al cavallino

rampante, Lauda colleziona le prime delle 26 vittorie in Formula 1. Lui ed

il suo compagno di squadra Clay Regazzoni corrono con ottime vetture e

concorrono al titolo di Campione del Mondo. Lauda agguanta il titolo

l’anno successivo con una vettura tecnicamente molto superiore alle

avversarie. Conquista 5 vittorie ed un ampio margine dal secondo classificato. Ha

ribattezzato il 1975 "l’anno incredibile" proprio per la

facilità e la naturalezza con cui vince. Il campionato successivo sembra

destinato a concludersi nello stesso modo. Nel 1976 la sicurezza è ai minimi livelli e, durante il Gran

Premio del Nurburgring - che ancora si correva sul vecchio tracciato da

olt re 12 km - Niki Lauda ebbe un gravissimo incidente dal quale uscì

segnato per sempre. Le conseguenze più gravi le ebbe a causa dei ritardi

dei mezzi di soccorso che, su una pista così lunga, impiegavano

moltissimo tempo ad arrivare. Solo il coraggio di tre piloti, Edwards,

Eartl e, soprattutto, Merzario, lo strapparono alla morte.

Rimane in

coma e per qualche ora la sua vita sembra appesa ad un filo. Comunque

riesce a riprendersi e, mostrando un coraggio difficile da eguagliare,

dopo sei settimane è già al volante della sua Ferrari (solo dopo molti

anni dichiarerà che quel giorno era pietrificato dalla paura). Il ritorno alle gare di Lauda gli frutta, a

Monza, uno

sbalorditivo quarto posto. Si arriva all'ultima gara - il Gran Premio del Giappone -

con Lauda ancora in testa alla classifica. La gara

inizia sotto una pioggia torrenziale e, dopo due giri, Lauda si ritira

dicendo che è da pazzi correre in quelle condizioni. Il titolo lo

vince l'inglese Hunt per solo un punto. re 12 km - Niki Lauda ebbe un gravissimo incidente dal quale uscì

segnato per sempre. Le conseguenze più gravi le ebbe a causa dei ritardi

dei mezzi di soccorso che, su una pista così lunga, impiegavano

moltissimo tempo ad arrivare. Solo il coraggio di tre piloti, Edwards,

Eartl e, soprattutto, Merzario, lo strapparono alla morte.

Rimane in

coma e per qualche ora la sua vita sembra appesa ad un filo. Comunque

riesce a riprendersi e, mostrando un coraggio difficile da eguagliare,

dopo sei settimane è già al volante della sua Ferrari (solo dopo molti

anni dichiarerà che quel giorno era pietrificato dalla paura). Il ritorno alle gare di Lauda gli frutta, a

Monza, uno

sbalorditivo quarto posto. Si arriva all'ultima gara - il Gran Premio del Giappone -

con Lauda ancora in testa alla classifica. La gara

inizia sotto una pioggia torrenziale e, dopo due giri, Lauda si ritira

dicendo che è da pazzi correre in quelle condizioni. Il titolo lo

vince l'inglese Hunt per solo un punto.

Nel

1977 Lauda si avvia a vincerà il suo secondo campionato, ma i

rapporti con la Ferrari si deteriorano tanto da fargli abbandonare la

squadra prima della fine della stagione.

La

separazione non è amichevole e solo dopo molto tempo Lauda ritratterà

molte delle critiche mosse alla squadra. Lauda non si è mai fatto intimorire da

Enzo

Ferrari e non ha gradito la situazione che si è creata e le parole

accese che gli sono state rivolte dal Drake dopo il suo ritiro nella gara

del Giappone.

Nel 1978 corre con la Brabham di Bernie Ecclestone e Gordon

Murray ma non arrivano i successi sperati. Il 1979 è l'anno

peggiore per Niki, la scarsa competitività della Brabham e l'arrivo di un

giovane arrembante, tale Nelson

Piquet,

lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse. Piquet,

lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse.

Per le due stagioni successive

si dedica alla sua compagnia aerea e fa il commentatore per la televisione

tedesca. Niki Lauda rientra in Formula 1 nel 1982 per, da sua stessa

ammissione, problemi finanziari. La compagnia aerea che ha aperto è sull’orlo della bancarotta. Firma con

Ron Dennis e la

McLaren.

Nessuno credeva che Niki potesse di nuovo competere per il titolo ma lui,

una volta di più, mise tutti a tacere vincendo il campionato nel 1984

precedendo il compagno di squadra Alain Prost, per solo mezzo punto!

Il suo successo, oltre che alle sue

indiscusse abilità di pilota, è dovuto anche a due fattori che

vengono

spesso trascurati. Il primo è la sua onestà nei confronti degli

altri, avversari e non, nella misura in cui loro lo sono con lui. Il

secondo è la sua totale dedizione a quello che fa.

Galleria Fotografica

Monte Carlo,1976

|

Nurburgring,1975

|

Monte Carlo, 1972

|

Watkins Glen, 1975

|

Monte Carlo, 1976

|

Zandvoort, 1975

|

Jarama, 1974

|

Nurburgring, 1976

|

Monte Carlo, 1983

Monte Carlo, 1983

|

Estoril, 1984

|

Monte Carlo, 1978

|

Fuji, 1976

|

Il suo secondo ed ultimo addio alle corse avviene ad Adelaide

nel 1985, anche questo, nel suo stile: veloce e senza fronzoli. La

sua McLaren sta volando sul rettilineo ma, alla staccata, i freni

anteriori non rispondono: la via di fuga ferma la vettura, lui scende e

scompare dietro le barriere senza guardarsi indietro una sola volta.

|

|

|

|

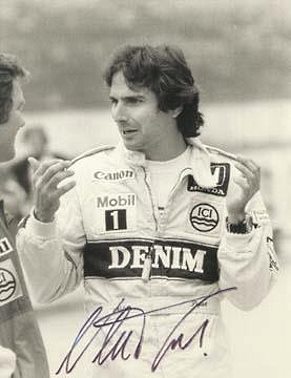

Da oscuro gregario a campione acclamato. È tutta qui, se vogliamo, la

particolarità della carriera di Nigel Mansell, pilota passato alla storia

per la sua grinta, il suo coraggio, il suo non arrendersi mai neppure di

fronte alla sorte troppe volte avversa.

Non era un grande tattico, non aveva la visione di gara di un Lauda o di un

Prost né il perfezionismo di Senna: il suo obbiettivo era l’avversario da

sconfiggere, da demolire anche psicologicamente, a colpi di giri veloci. Se

l’avversario era dietro il suo obbiettivo era fare il vuoto, se era

davanti non si dava pace fino a quando non entrava nel suo mirino. Aveva la

straordinaria capacità di tenere altissimo il ritmo per una corsa intera, senza

le pause che tipicamente un pilota si concede anche nelle corse più combattute e

lo faceva fino alla fine, quando usura dei pneumatici e consumi avrebbero

consigliato maggiore prudenza. Questo suo modo di correre, senza pace, senza

tregua, fece letteralmente impazzire il suo principale avversario, Nelson

Piquet, fino a fare sparire dalle labbra dello “zingaro” il suo mitico sorriso

ironico.

Nell’ambiente della F.1 Mansell è stato, per ragioni uguali ed opposte,

amatissimo dai tifosi e detestato dai critici. La folla ammirava il suo coraggio

e la sua dedizione alla lotta allo stesso modo con cui i critici detestavano gli

errori in cui, di tanto in

tanto, cadeva. Allo stesso modo gli addetti ai lavori difficilmente tollerano chi

non ha fortuna: non di certo per antipatia personale ma, più probabilmente,

perché, chi vive dell’analisi di uno sport, difficilmente è propenso ad

ammettere che qualche cosa di sfuggente, di non controllabile come il caso

possa essere stato determinante in un risultato, preferisce ignorarlo e trovare

una spiegazione “logica” anche là dove non può esserci. Per i tifosi, quindi,

Mansell aveva perso ben tre mondiali solo perchè “sfortunato”, mentre per i

critici era irrimediabilmente “sprecone” ed “inconcludente”..

Quello che in realtà gli addetti ai lavori non hanno mai perdonato a Mansell

era il fatto di essere un “parvenu”, un “intruso”, uno che si era distaccato

dalla mediocrità a cui sembrava condannato ed essere entrato all’improvviso,

senza neppure chiedere permesso, nel giro dei piloti che contano. Quando un

giovane pilota comincia a dimostrare le proprie doti, i “divi” dell’ambiente

tentano in tutti i modi di tenerlo alla larga, assumono un atteggiamento

guardingo ed usano anche la stampa amica per cercare di screditarlo o, comunque,

di guadagnare posizioni “politiche” che permettano di guadagnare tempo. Ma,

psicologicamente, si preparano all’inevitabile scontro. Così è stato, ad

esempio, con Senna e Schumacher.

Ma con Mansell era diverso. Quando comincia a

mettere a soqquadro l’ambiente ha già 33 anni e la stessa età dei campioni più

affermati dell’epoca. In cinque stagioni alla Lotus aveva fatto vedere ben poco,

era solo una figura di secondo piano, il fido scudiero di Elio De Angelis.

Difficile immaginare che, all’improvviso, questo scudiero si mettesse a correre

come un pazzo e a demolire in termini velocistici il suo caposquadra. Nel 1986

rivoluziona l’ambiente della F.1: maltratta il suo compagno e manda all’aria

tutte le previsioni che vedevano in una serrata lotta Prost – Piquet il filo

conduttore della stagione. Solo adottando questa chiave di lettura è possibile

capire il mito del “Leone” mai domo e del suo numero “5 rosso”.

Che in questo strano inglese, classe 1953 di Upton On Severn, protagonista

delle formule minori in Gran Bretagna, ci fosse qualcosa di buono, lo aveva

intuito il solito Colin Chapman, patron della Lotus, che lo mette sotto

contratto a partire dalla stagione 1980. Nella casa inglese rimane cinque anni,

fino al 1984: buone prestazioni in qualificazione, qualche piazzamento e niente

di più; il “buon” comprimario di Elio De Angelis, all’epoca alfiere della Lotus.

Frank Williams simpatizza per lui e lo porta nella sua scuderia nel 1985,

proprio quando comincia l’epopea del turbo Honda. Dopo una stagione di rodaggio

(dove arrivano le prime vittorie), Mansell si scatena, sorprendendo tutti per

grinta e velocità. Infatti nelle stagioni 1986 e 1987 è il grande protagonista:

vince ben 13 gran premi dando spettacolo e facendo disperare il suo compagno di

squadra, Nelson Piquet, che sembrava destinato ad una passeggiata trionfale in

entrambe le stagioni. Ma la sorte, mai dalla sua parte, gli nega la conquista

del titolo mondiale, assumendo sempre la forma di un pneumatico.

In Australia,

ultimo G.P. della stagione 1986, la gomma scoppia mentre gestiva un comodo terzo

posto più che sufficiente alla conquista del titolo che finirà poi, nelle mani di un

incredulo Alain Prost. In Ungheria, nel 1987, una ruota maldestramente avvitata

da un meccanico si stacca mentre era abbondantemente in testa: il colpo del K.O.

al suo compagno di squadra si trasforma in un boomerang e rilancia un ormai

sfiduciato Piquet.

La disperata rincorsa che ne seguirà si concluderà

tristemente a Suzuka dove un terribile incidente gli procura lo schiacciamento di due

vertebre

che gli impedisce di partecipare agli ultimi due gran

premi.

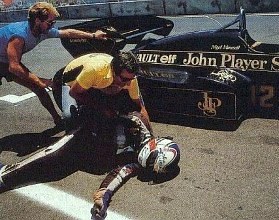

MANSELL SPINGE FINO ALLO SVENIMENTO

Usa 1984: in una domenica rovente (42°) la Lotus di Mansell si

ferma a pochi metri dal traguardo per la rottura del differenziale.

Il

pilota scende e spinge la monoposto fino a che il caldo e la

disidratazione non lo fanno crollare, svenuto, sull'asfalto.

Il 1988 è un vero purgatorio: la Honda non ha perdonato la mancata conquista

del titolo 1986 addebitandola alla lotta troppo concitata tra i due piloti della

scuderia. Così l’astuto Ron Dennis ha gioco facile a strappare ad uno sfortunato

Frank Williams i

motori Honda. Contro le vetture di Senna e Prost nel 1988 nessuno può nulla,

tantomeno Mansell, al volante di una Williams motorizzata Judd (un motore di

F.3000 modificato per l’esigenza) e alle prese con i postumi dell’incidente. La

sola nota positiva è un nuovo contratto con la Ferrari per la stagione

successiva: era stato proprio il grande Enzo (morto nell’agosto di quell’anno) a

volerlo assolutamente in squadra.

Alla

Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di

Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa

della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per

l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo

aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del

grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo

compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono

durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo

ritiro. Alla

Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di

Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa

della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per

l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo

aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del

grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo

compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono

durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo

ritiro.

Ma per il “Leone” non è ancora tempo di pantofole: Frank Williams lo richiama

in fretta e furia e gli affida una delle sue Williams Renault. Se nel 1991,

superate le difficoltà tecniche iniziali, lotta fino all’ultimo per il titolo

con Senna e si classifica “solo” secondo (anche per colpa del solito pneumatico

avvitato male, questa volta in Portogallo), nel 1992 domina completamente la

stagione: troppo superiore tecnicamente rispetto alla concorrenza la Williams e

troppo motivato il suo pilota. Mansell vince 9 G.P. su 16, si laurea campione

con 5 gare di anticipo lasciando agli altri solo le briciole.

Questa formidabile stagione sarà, purtroppo, la sua ultima intera in F.1. Nel

1993 viene, infatti, appiedato per motivi “politici”: la Renault, impresa

pubblica francese, vuole un pilota francese e lo sceglie in Alain Prost. Mansell

si rifugia negli “States” dove vince il campionato di F.Cart.

Mansell farà qualche altra apparizione in F.1: nel 1994 ancora con la

Williams dopo la morte di Senna, riuscendo perfino a vincere l'ultimo G.P. della

stagione, e nel 1995 per soli due G.P. con la McLaren.

I risultati sono scarsi e, dopo il gran premio di Monaco del 1995, Mansell

annuncerà il suo ritiro, stavolta definitivo. A 42 anni, l’inesorabile passare del tempo

ha ormai consumato gli artigli del “vecchio” Leone....

|

|

|

|

|

|

Il 27 maggio 1951 nel Gran

Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del

mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling

Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non

hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17

settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran

Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole

positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il

pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa

delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del

mondo. Il 27 maggio 1951 nel Gran

Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del

mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling

Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non

hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17

settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran

Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole

positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il

pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa

delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del

mondo.

La grande sfortuna di Moss è stata quella di incrociare la

propria carriera con quella del più grande pilota di ogni epoca a

livello di risultati, Juan Manuel Fangio, che dal '55 al '57

lo precedette nella classifica mondiale, mentre nel '58 fu battuto

di un solo punto dal connazionale Mike Hawthorn, pilota della

Ferrari che, pur avendo vinto un solo Gran Premio contro i quattro

di Stirling, si aggiudicò il titolo a causa di un regolamento

discutibile che premiava di più i piazzamenti che le vittorie. Dopo

essersi piazzato terzo nella classifica dei campionati '59 '60 e '61

Moss si stava apprestando a dare l'ennesimo assalto all'iride

per la stagione 1962 quando il lunedì di Pasqua in una gara fuori

campionato a Goodwood ebbe un terribile incidente che pose fine alla

sua carriera.

Tra le tante prestazioni memorabili del londinese va

ricordata quella del 19 gennaio 1958 a Buenos Aires quando con la

piccola Cooper-Climax a motore posteriore battè nettamente le ben

più potenti Ferrari e Maserati che parteciparono a quella gara;

inoltre fu il primo pilota a portare alla vittoria la gloriosa

scuderia della Lotus a Montecarlo nel 1960.

La gara di F1 con meno iscritti di sempre

Anno 1958. La F1 sbarcava in Argentina, circuito di Buenos Aires, per il primo Gran Premio della stagione.

|

|

La Cooper di Moss

|

La gara era in programma il 19 gennaio. Erano passati 4 mesi dall'ultima

gara di F1 a Monza, e durante l'inverno le varie scuderie avevano

sviluppato nuovi modelli o migliorato gli esistenti.

Tuttavia, il regolamento tra le due stagioni era cambiato. Prima del GP

d'Argentina la composizione delle benzine era libera, ma per la stagione

1958 venne reso obbligatorio l'uso di carburanti standard avio, quindi

di derivazione aeronautica.

Vanwall e Brm si trovarono impreparati al cambiamento; di conseguenza

decisero di disertare l'appuntamento oltreoceano per concentrarsi sul GP

successivo. Quello di Monaco, a maggio!

Arrivarono a Buenos Aires solo 10 vetture. Eccole: 3 Ferrari D246, 6

Maserati 250F e una Cooper-Climax T43 a motore posteriore del Rob Walker

Racing Team. Stirling Moss era alla guida dell'unica rappresentante del

Regno Unito, mentre per il Cavallino gareggiarono Musso, Hawthorn e

Collins. Le Maserati, schierate in forma privata a causa del ritiro del

team ufficiale per motivi economici, furono a disposizione di Fangio,

Behra, Godia, Gould, Menditeguy e Schell.

Moss festeggiato al traguardo

|

La gara fu avvicente. Moss la conquistò grazie a una accorta tattica,